先月28日裁判員の候補者通知が発送され、来年5月からの裁判員制度が現実味を帯びてきた。

その中で6日にNHKが「裁判員制度がはじまる 今夜とことん考えます NHKスペシャル」の特別番組を報道した。

その中で特に印象に残ったことを纏めてみた。

[模擬裁判のドキュメンタリー]

・先ず盗みに入った町工場で夫婦を殺したとして強盗殺人の罪に問われた男に、無期懲役か死刑の判決を下想定のドキュメンタリー風の法科大学院の法廷を使って模擬裁判の様子が描かれる。

裁判官や弁護士の役は元裁判官や元弁護士の専門家に依頼し、被告、証人らは俳優が演技、肝心の裁判員は、裁判所が全国で開いた模擬裁判の協力企業から無作為に選んだ一般の男女六人。

死刑を問う裁判は、裁判所による模擬裁判では今まで行われていない。

然し裁判員制度の対象事件は

死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に関する事件(法2条1項1号)

と法に定められている。

明らかに裁判所での「死刑を問わない模擬裁判」は裁判員制度の実体を国民に見せない様にしているとしか思えない。

NHKが始めて裁判員制度の対象になる死刑・無期に関する刑事事件まで踏み込んだのは評価に値するものだ。

裁判員は検事と弁護側の正反対の主張、「命だけは…」と泣きながら懇願する被告の母や、極刑を要求する遺族の悲痛な叫びに裁判員の心は千々に乱れる。

裁判員は迷う心を持ったまま家に帰るが、守秘義務のために家族にもその悩みを話せず自室に閉じ籠もって独りで考えるしかない。

死刑か無期の結審をしても、裁判員はその判決に加わったことを誰にも話す事ができずに墓場まで、重い判断をしたストレスを持ち込まなければならない。

そんなに迄にして素人の国民に負担を負わせてまで、死刑か無期の裁判に参加させる意味は何だろう。

[裁判員制度についての討論]

模擬裁判の様子の報道の後の討論で裁判員制度反対またはその適用範囲に反対の人達はゲストの元最高検察庁検事 堀田力さん、一般参加の弁護士一人、いずれも現役の20~30代の若い人達に対して、熱狂的?に賛成する人達は(判断力の衰えかけたような顔の?)高齢者が殆どだ。

中でも反対の立場の会社員の一人が米国からの年次改革要望の中に要求された法曹関係の増員など日本への政治的圧力の結果であり、国民からの要望ではないと言ったがこれに対してゲストの専門家からは返事ができないまま終わった。

彼はさらに話を進めようとしたが、その提案が何処から出てきたかについて少しトーンが下がり始めた所で、司会の三宅民夫さんが話を逸らせてしまった。

私は彼の知識と口籠もかけた話ぶりから、裁判員制度の制定の本当の目的、死刑反対を訴える公明党と日本弁護士会が、素人の裁判員が死刑判決宣告の重圧から回避しようとして、無期判決をすることを期待して、実質的に死刑廃止をしようとしていることを言いたかったと思うし、そこまで意見が進めば、NHKとしての立場が悪くなると思った三宅さんが話を逸らしてしまったのが容易に想像出来た。

[裁判員制度の問題点]

世界の態勢からかけ離れた日本の裁判員制度

討論の間の堀田さんの説明で印象的だったのは、

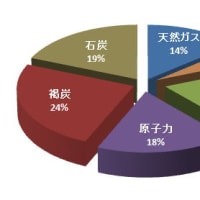

・裁判員制度を採用し量刑まで判決までタッチするEUの殆ど全てが死刑制度を廃止ししているので、量刑は無期から数年の間の範囲に限られること

無期と言っても10年も経てば赦免され社会復帰もできる可能せいもあるが、死刑はその社会復帰の可能性もなくなると言う重い判断を裁判員がしなければならいない。

・一方の米国では州によっては死刑制度が残っているが、陪審員は有罪・無罪の評決をするだけで量刑に加わらない。

・日本でも陪審員制度がありそれが壊れたのは、陪審員を参加させるか否かの選択権が被告側にあり、その被告側が素人の参加より専門の裁判官ばかりの裁判を選んだために、自然消滅した。

だから日本の裁判員制度は世界の傾向と全く異なった、素人の人達に人の生死を決めさせると言う制度だ。

[可笑しい裁判員制度の対象]

裁判員制度の対象として死刑・無期に相当する刑事事件を取り上げた理由として、この制度の推進に当たった、白鴎法科大学院長の土本武司さんは、裁判について国民の関心を高めるために世間の注目を浴びるような事件を選んだと説明した。

然し世間の関心を集めるためにはマスコムを良く賑わせる、各種ダム反対訴訟や諫早湾干拓に関する民事に関する訴訟の方が

・遥かに国民の関心を引くこと

・しかも刑事裁判に比べてこの種の裁判では国民の疑惑を持たれ判決も多いこと

・そのため裁判員制度の目的である一般国民の常識的判断が裁判しやすいこと

・しかも予定されている刑事裁判で人の生死を決めると言う、裁判員のその後のストレスを持たずに済む

ことなど考えると遥かに裁判員制度の対象に相応しいのだが、何故素人に人の生死を決めさせる刑事裁判を選んだのかの説明が全くない。

[密室状態で行われる?見直し]

一般の人達から3年後の見直しすることになっているが何故今の内に問題になっているようなことがについての意見が出た。

裁判員の守秘義務で、実際の裁判に当たったときの裁判員の感想や意見がどれだけ一般に公開されるのかがはっきりしていない。

見直し作業が裁判員制度が決まったときと同様に、国民の意見は反映されぬまま、政党と弁護士会の間の言わば密室状態に決まりそうな気がする。

つまり死刑制度反対の公明党と弁護士会とその他の政党の間の取引だ。

もう一つの関係者の裁判所は司法権の行政権の関係で余り口を出せずに(出せば行政権の侵害だ)参考意見を訊かれれば答えるだけに終わりそうだ。

そしてまた同制度の被害を被る一般国民不在のままで見直しが行われるのだろう。

このブログを、より多くの人にも見て貰いたいと思っています。どうぞご協力をお願い致します。↓

政治ブログランキングへ

政治ブログへ

「死刑反対を訴える公明党と日本弁護士会が、素人の裁判員が死刑判決宣告の重圧から回避しようとして、無期判決をすることを期待して、実質的に死刑廃止をしようとしている」

とは知りませんでした。

公明党が裁判員制度の導入に熱心だと聞いてはいましたが、このような理由だったとは。

勉強になりました。ありがとうございます。

罪を犯せば、その罪の軽重に関してどこの裁判所でどんな裁判官が裁こうとも同じ量刑になるのが本来の法治国家で、プロの立場で方の原則に従い淡々と裁いていく制度こそが理想型だと感じています。

世間離れした裁判官の判決のおかしさに何らかの手を打つ必要性については常々感じていますが、憲法でも規定のある最高裁判所判事の信任投票制度の実効性を確保し(国民と裁判所の距離を近づけるのはここからてをつけるの本質では?)、最高裁判所の各地裁への指導力を整備するというのが司法改革の本来あるべき姿だと思っています。

それ相応の重い責任はありますが、それがすべてではありません

それに、どうしても都合がつかない人は辞退することができます

実質的な死刑廃止に使われるとの主張がありますが、かならずしもそうはならないのではないでしょうか

ケースによっては、裁判官らが予想する刑罰よりも重いものを求める結果もでたこともあるようですよ

はじまってみなければわからないことがたくさんある中で、やめたほうがいい理由ばかり集めることは簡単です

ですが、ほんとうの民主主義社会を実現するには、そのための努力をしなければいけないはずですし、憲法にもその精神は明記されています

刑罰に処するにしろ、無罪放免するにしろ、はたまた執行猶予を付けるにしろ、わたしたち事件の第3者は当事者たちのその後の人生を社会に受け入れていかねばなりません

そのことへのより深い理解のために、かぎられた人数のものが裁判を通じて勉強する機会を与えられたのではないか

わたしは、こんどの裁判員制度をこのように考えていますが、みなさんはいかがでしょうか