作り方のホームページを作りました。プリントにして活用できるようにしたものです。

〔毛糸〕と〔ハサミ〕さえあればできますが、〔定規〕と〔くし〕があれば便利です。

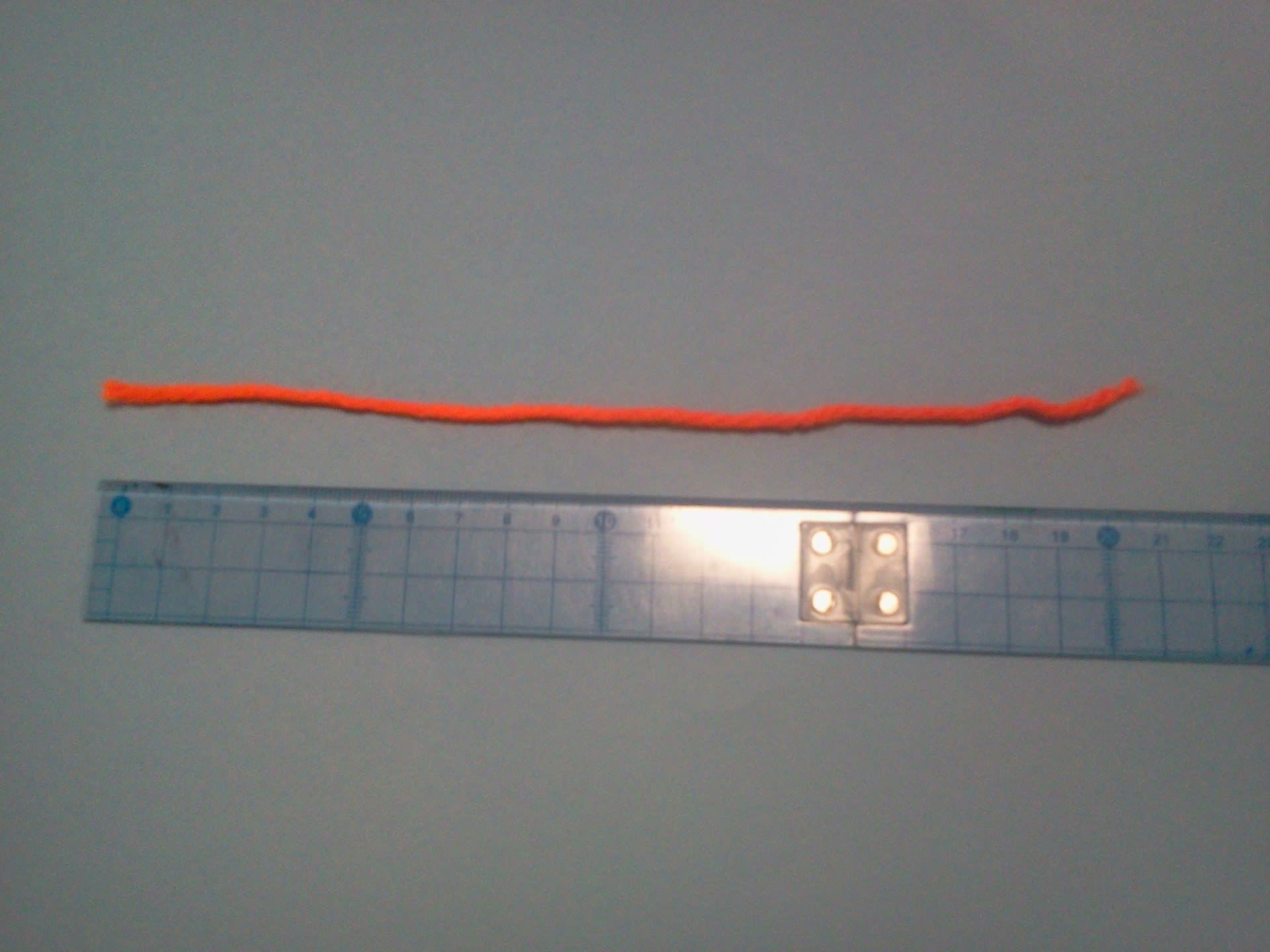

まず、ボンボンのひもになる毛糸を20cmほど切り取ります。

毛糸のひもを人差し指と中指の間に挟みます。

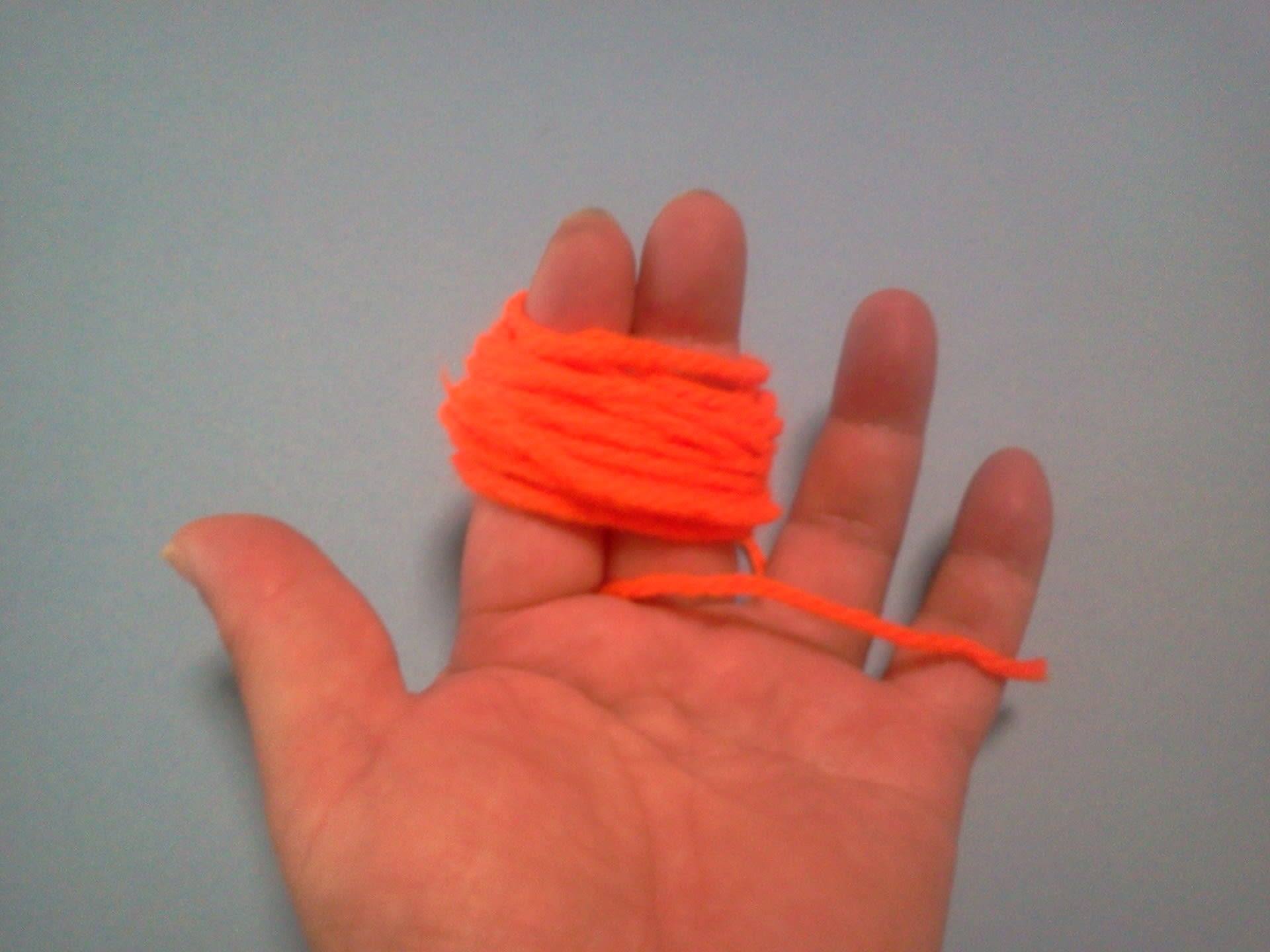

人差し指と中指に毛糸を20~30回ほどゆるく巻きます。強く巻きすぎると後で取れなくなってしまいます。

巻き終わったところです。写真は30回巻いたところです。

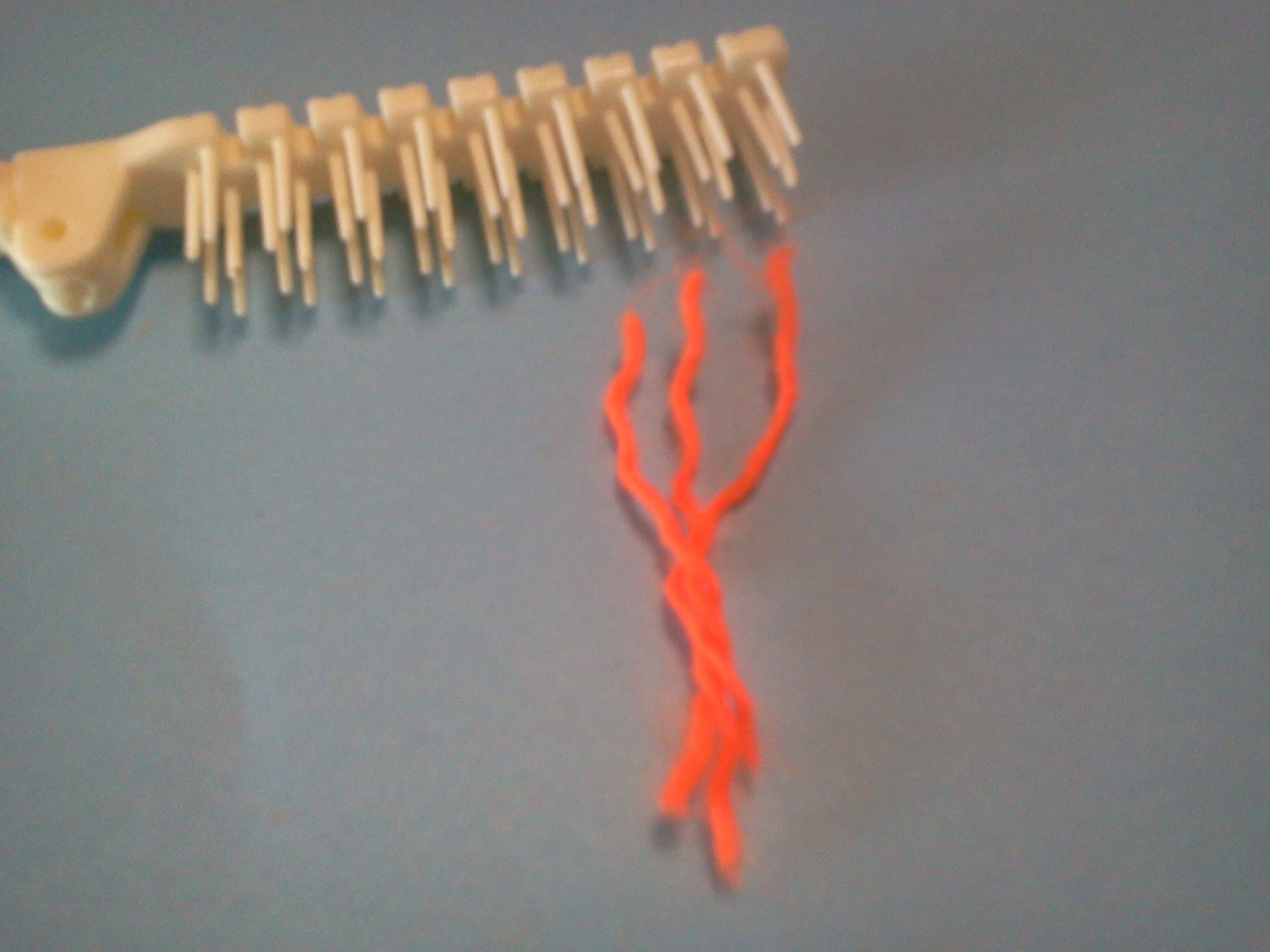

指の間に挟んだ毛糸で、巻いた毛糸の中央を縛ります。一方の手には毛糸を巻いているので、他方の手で縛ることは難しいですが、毛糸を一周か二周させて絞(し)めてください。

手の甲の方から見たところです。絞(し)めているのがわかります。

絞めた状態で、巻いた毛糸を指から抜きます。ひもは絞めたままですから、ここでしっかり結びます。毛糸は強く引っ張ってもは意外と強くて切れません。強く強く絞めて結んでください。もしも切れてしまったら、新たに毛糸のひもを作って結び直してください。

指の入っていたところにハサミを入れて毛糸を切ります。

もう一方も同じように切ります。

切った毛糸をよく見ると切れていないところがあります。そこをよ~く探して全部切ってください。

両方を切ると、毛糸が広がって丸くなります。毛糸のひもで結んだところが少しすき間ができますが、丸くなるよう整えるとボンボンができました。

このままでも十分ボンボンなのですが、これにくしを通すと次の写真のように1本の毛糸が3本にほどけます。

つまり、30回巻きのボンボンだと(30×4=120)の計算で120本の毛糸で出来ています。その1本1本が3本に分かれるので(120×3=360)の計算で360本になります。

くしを通しているところです。全体をまんべんなく通してください。無理に通すと毛糸が飛び出したり引き抜いてしまったりします。優しくくしを通してください。

最後は、ほどけていない毛糸がないかしっかり観察して全部をほどいてください。

これがくしを通したボンボンです。

くしを通すと、強く通したところが飛び出してしまい丸くないボンボンになってしまいます。そこで飛び出したところを丸くなるようにハサミで切って整えます。

実際やってみると、切れ味の悪いハサミでは上手く切れません。そんなときにはハサミを替えてやってみてください。

ふわふわの毛糸のボンボンの完成です。

いかがでしたか。上手くできましたか。放課後子ども教室ではこのボンボンづくりを楽しんでいます。

ここでは指を二本使って丸いボンボンを作りましたが、指を3本4本使うともっと大きなボンボンになります。大きなボンボンは自由な形に切り込むことができるので、球形だけではなく色々な形や動物の形に切り込むことも出来ます。自分なりに工夫して楽しんでください。

小学生であればランドセルの飾りに、大人の皆さんであれば携帯ストラップ代わりに活用しては如何でしょうか。

パソコン用のホームページをつくりました。次のアイコンをクリックしてください。

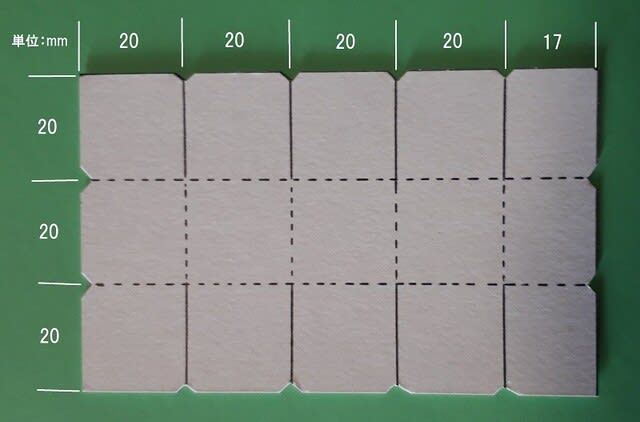

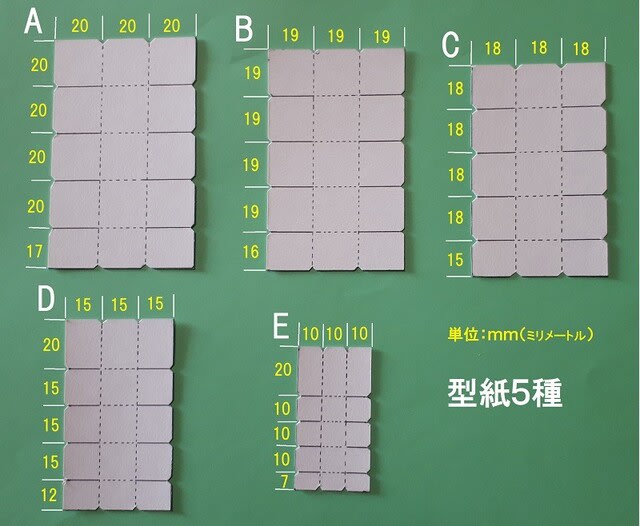

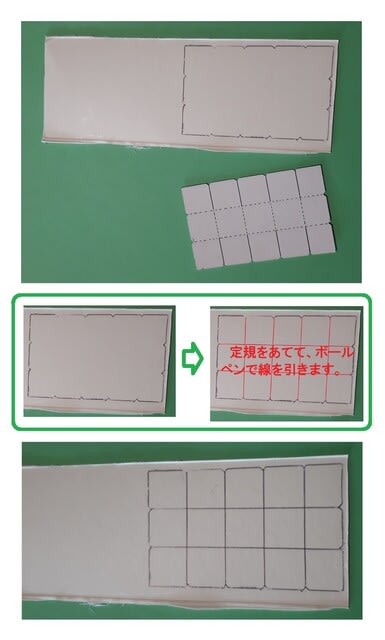

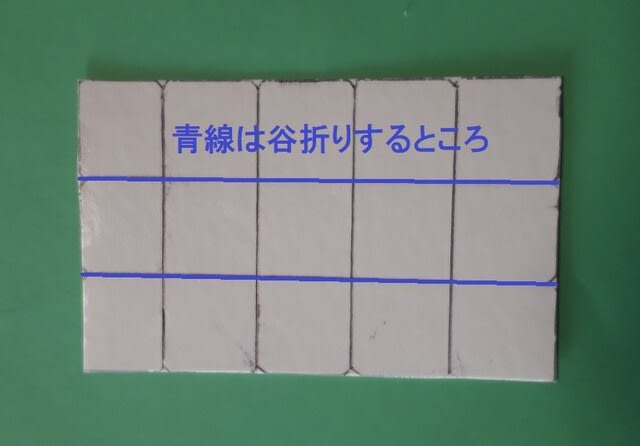

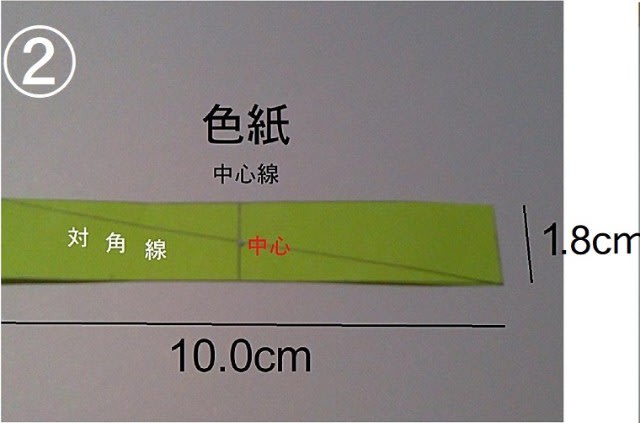

サイズを紹介すると、幅が40mmの厚紙を2枚準備します。コの字型になるように中央に5mm~10mmの溝をハサミで切ります。

サイズを紹介すると、幅が40mmの厚紙を2枚準備します。コの字型になるように中央に5mm~10mmの溝をハサミで切ります。 上写真の厚紙を重ねて毛糸をゆったりと30回巻きます。毛糸の両端は10cm以上余らせておきます。

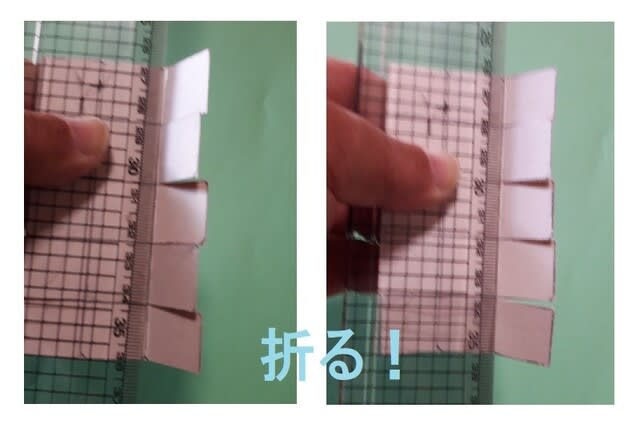

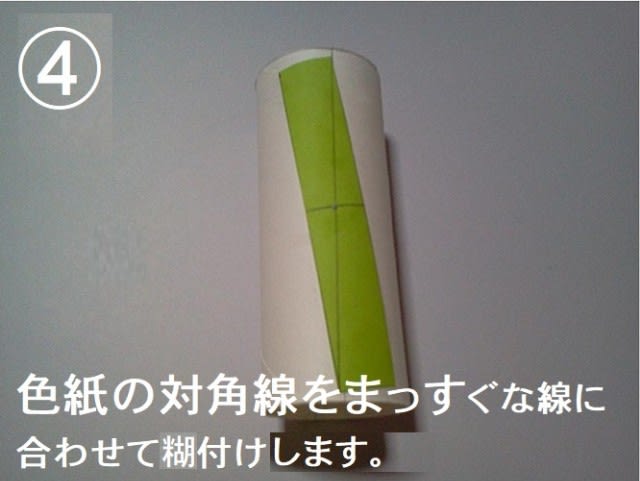

上写真の厚紙を重ねて毛糸をゆったりと30回巻きます。毛糸の両端は10cm以上余らせておきます。 厚紙の中央のすき間を活用して、毛糸の両端で巻いた毛糸を中央で縛ります。2回ほどしっかり巻いて結んでください。毛糸は簡単には切れませんが、切れないようにきつく結ぶのは難しいのでここは大人が手伝ってください。もし切れてしまったら、新しく毛糸を20cmほどに切ってそれでしっかり縛って結んでください。

厚紙の中央のすき間を活用して、毛糸の両端で巻いた毛糸を中央で縛ります。2回ほどしっかり巻いて結んでください。毛糸は簡単には切れませんが、切れないようにきつく結ぶのは難しいのでここは大人が手伝ってください。もし切れてしまったら、新しく毛糸を20cmほどに切ってそれでしっかり縛って結んでください。 厚紙を両方から引き抜きます。

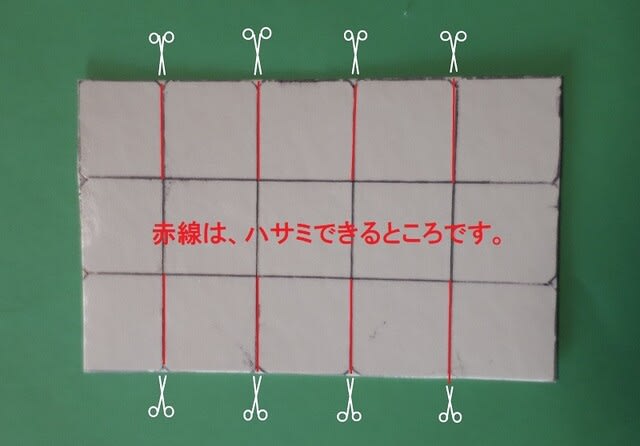

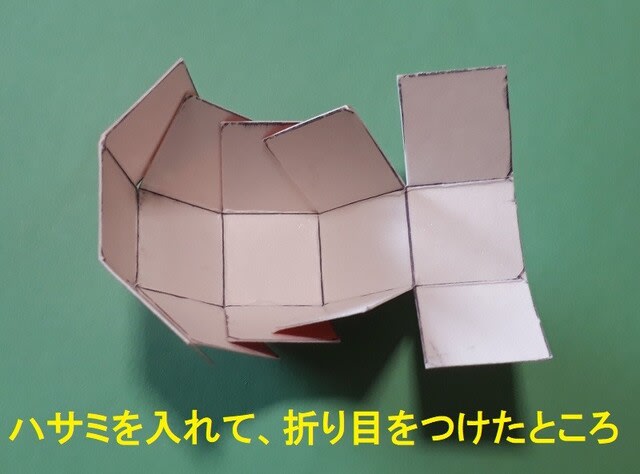

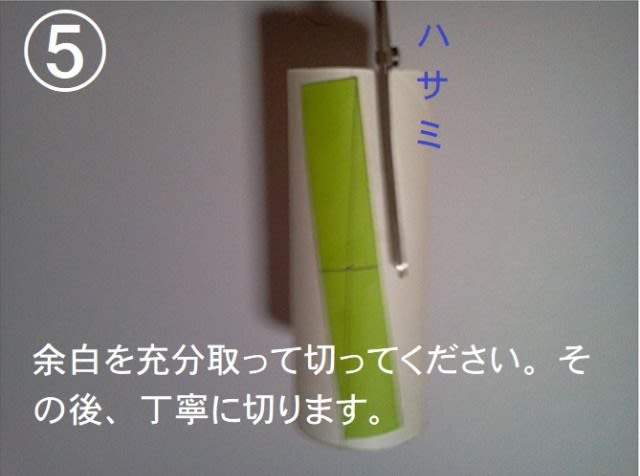

厚紙を両方から引き抜きます。 厚紙のあったところにハサミを差し込んで写真のように毛糸を切ります。

厚紙のあったところにハサミを差し込んで写真のように毛糸を切ります。 もう一方も同じように毛糸を切ります。

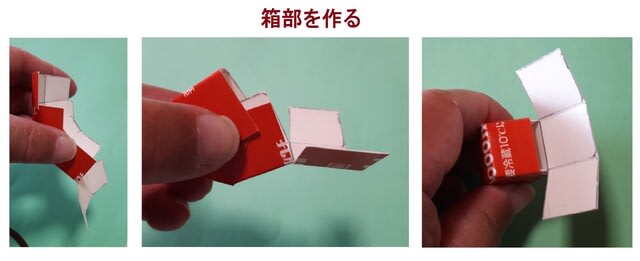

もう一方も同じように毛糸を切ります。 両方を切ると毛糸が四方へ広がって丸いボンボンとなります。しかし、少し縛ったところがすき間になりますので、そこを手で丸く調整すると完成です。

両方を切ると毛糸が四方へ広がって丸いボンボンとなります。しかし、少し縛ったところがすき間になりますので、そこを手で丸く調整すると完成です。 厚紙の幅を40mm・30mm・25mmと変えて作ってみました。

厚紙の幅を40mm・30mm・25mmと変えて作ってみました。 毛糸の撚りを伸ばしてやると1本の毛糸が3本に分かれます。その一つ一つも広がってふっくらしたものとなります。 撚りを伸ばす道具としてブラシを準備します。

毛糸の撚りを伸ばしてやると1本の毛糸が3本に分かれます。その一つ一つも広がってふっくらしたものとなります。 撚りを伸ばす道具としてブラシを準備します。 写真のように、毛糸にブラシを通していきます。まんべんなく通します。

写真のように、毛糸にブラシを通していきます。まんべんなく通します。 ふんわりとしたボンボンとなります。

ふんわりとしたボンボンとなります。 大きさの違うボンボンもブラシを通してみました。

大きさの違うボンボンもブラシを通してみました。 如何でしたか。意外と簡単に毛糸のボンボンができました。小物の飾りとして活用してください。作ってびっくりしたのが、毛糸が意外と切れにくいということです。小学生だったらランドセルの飾りには最適です。

如何でしたか。意外と簡単に毛糸のボンボンができました。小物の飾りとして活用してください。作ってびっくりしたのが、毛糸が意外と切れにくいということです。小学生だったらランドセルの飾りには最適です。

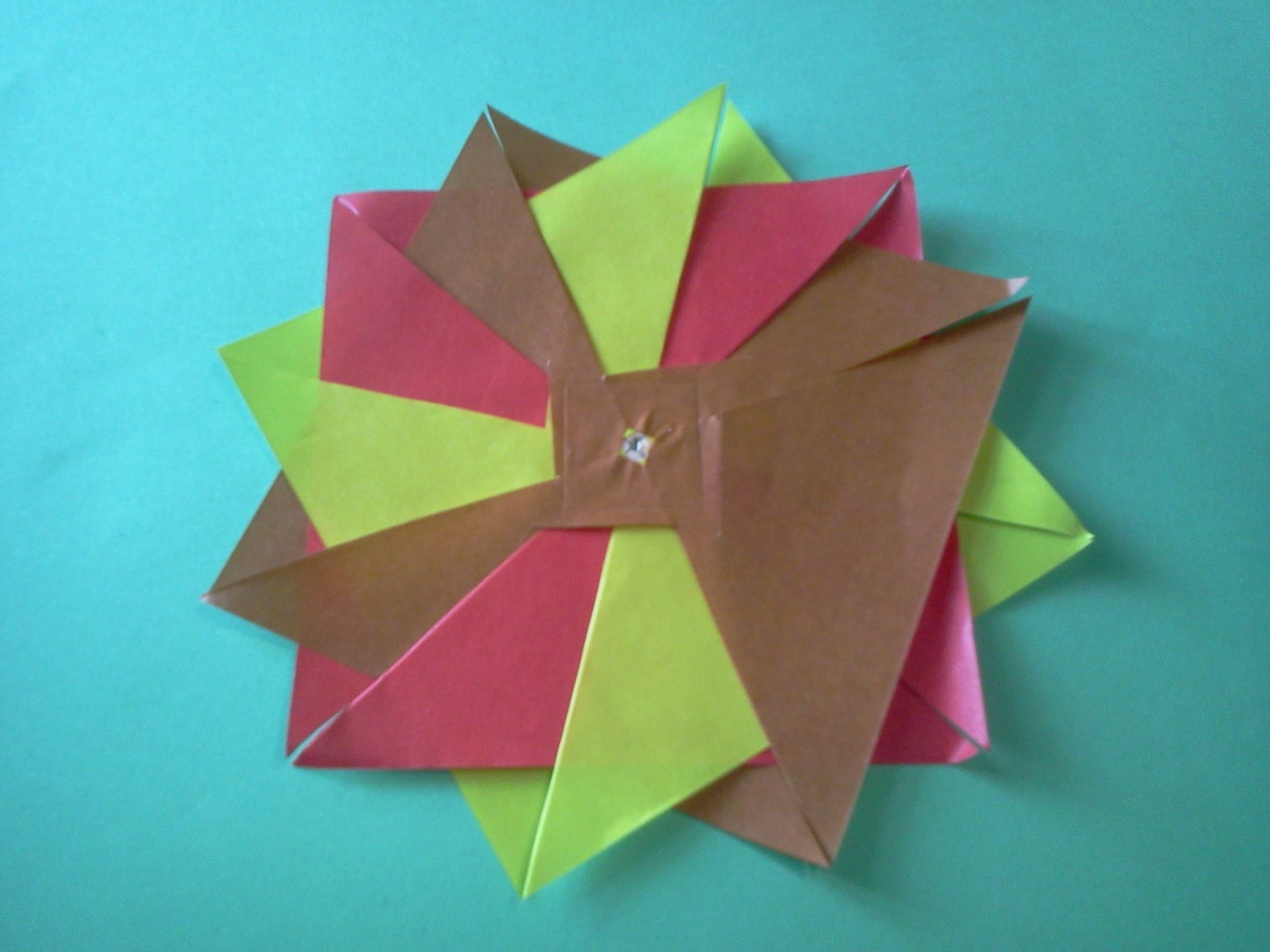

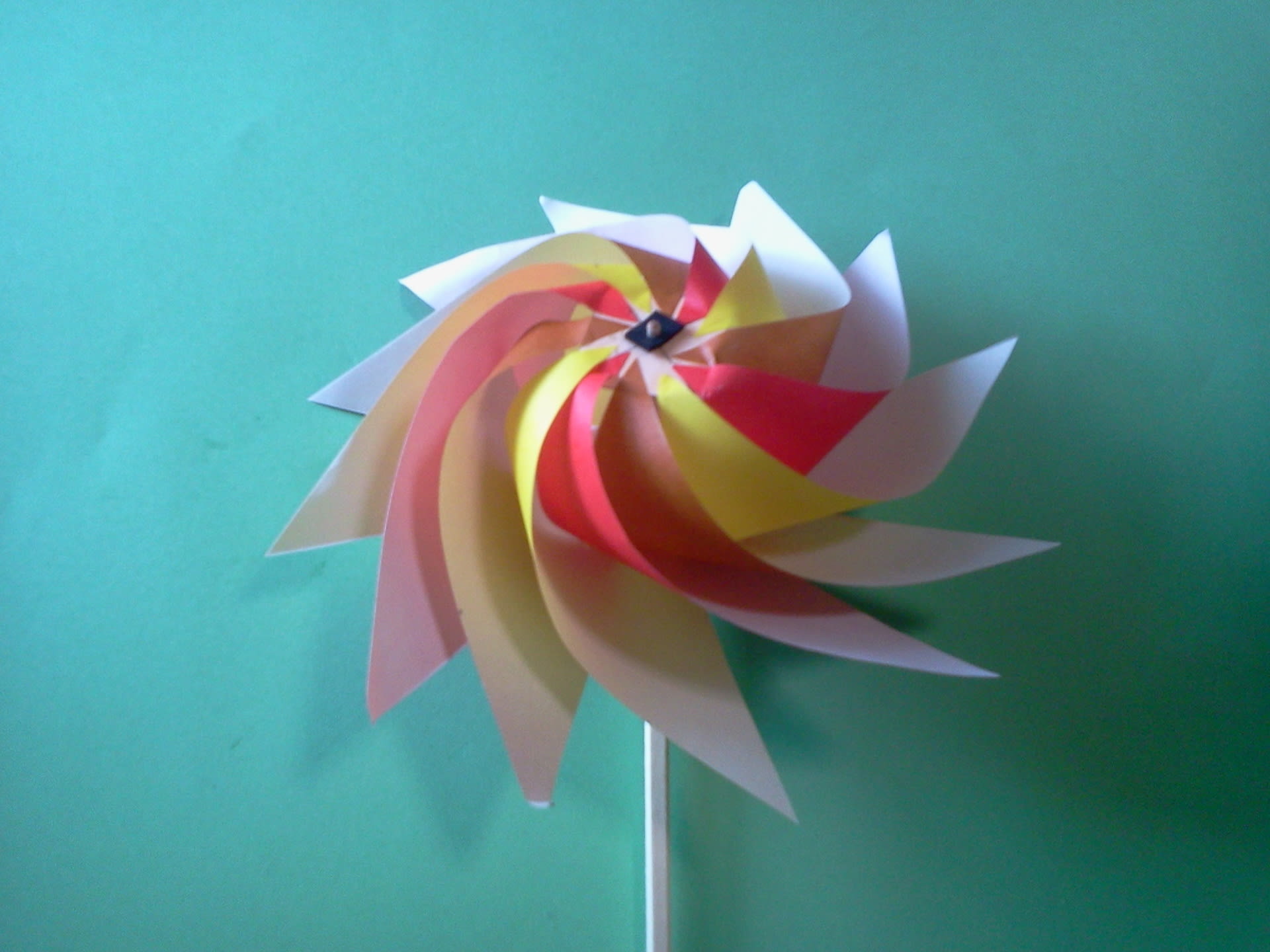

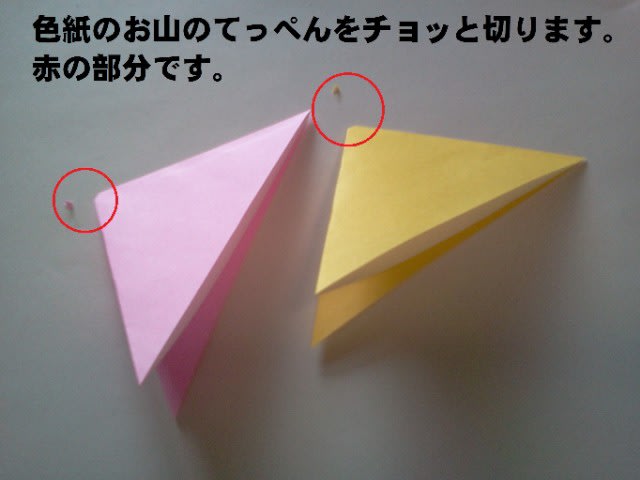

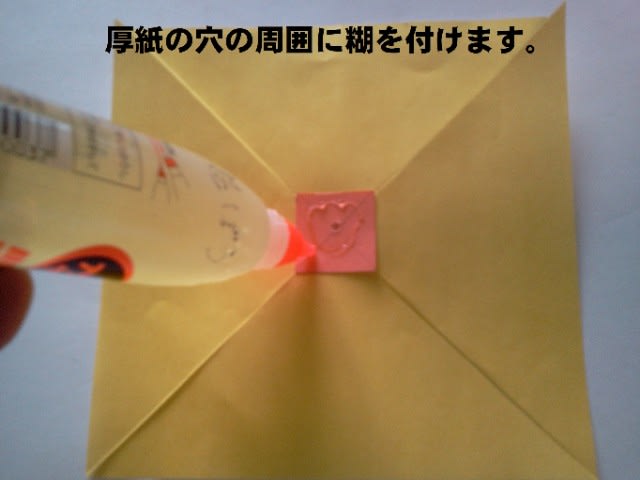

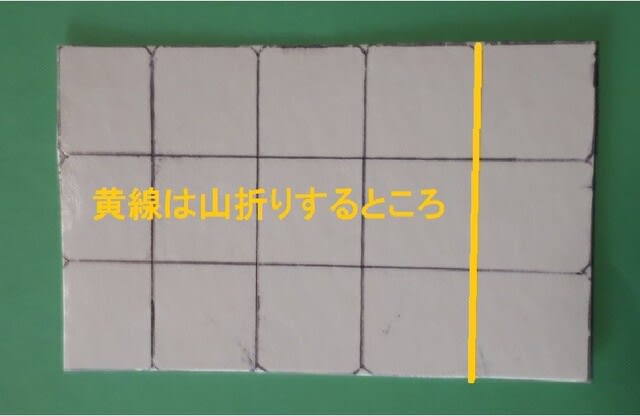

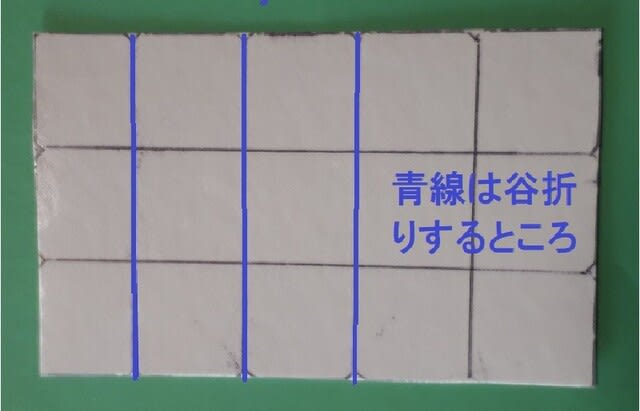

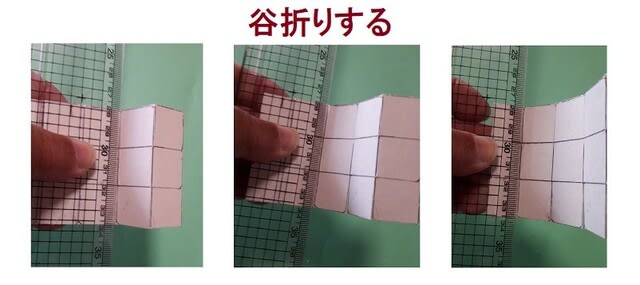

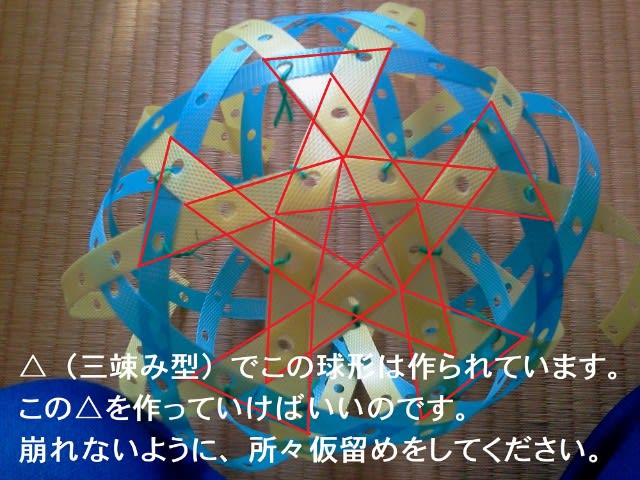

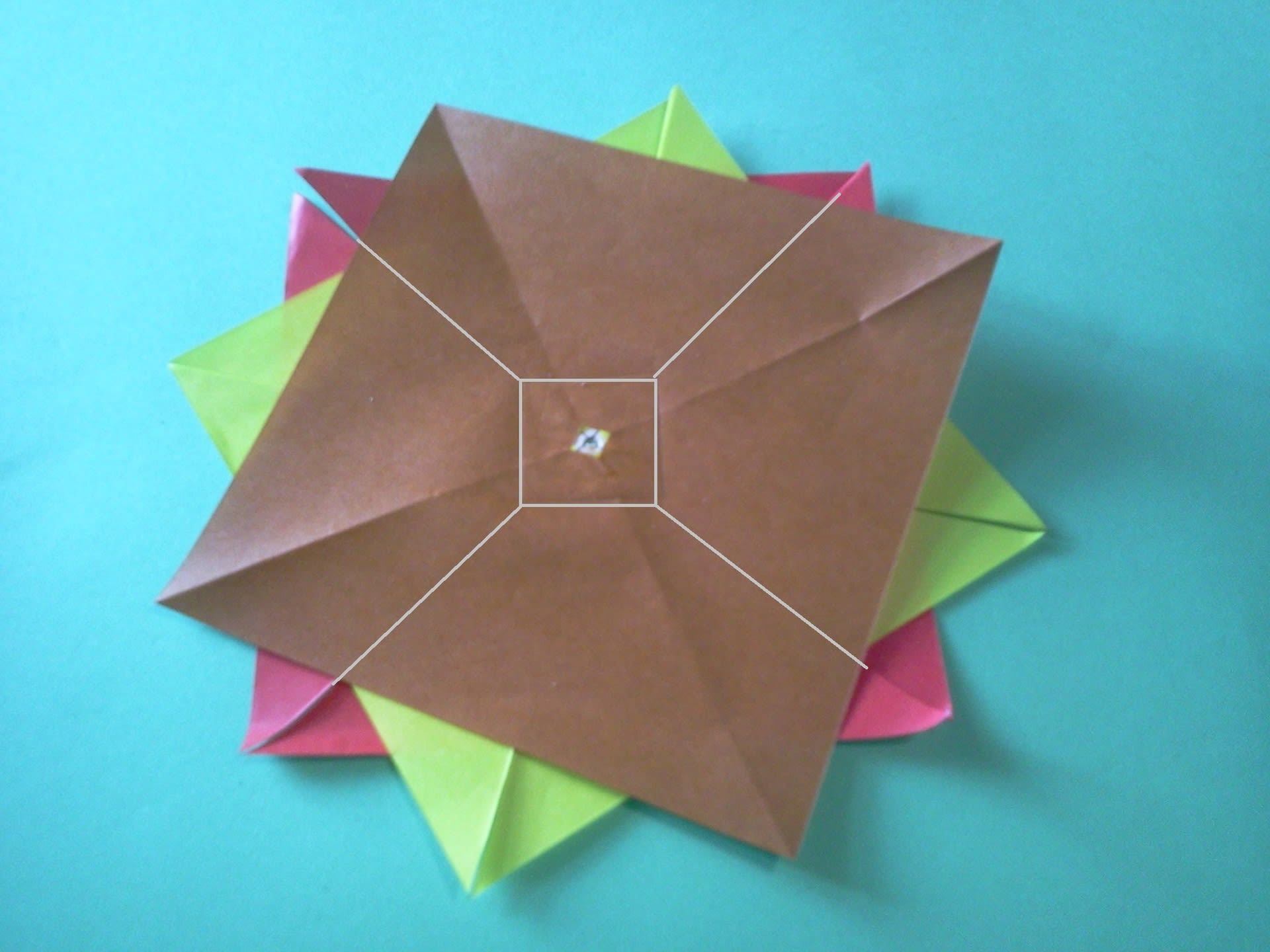

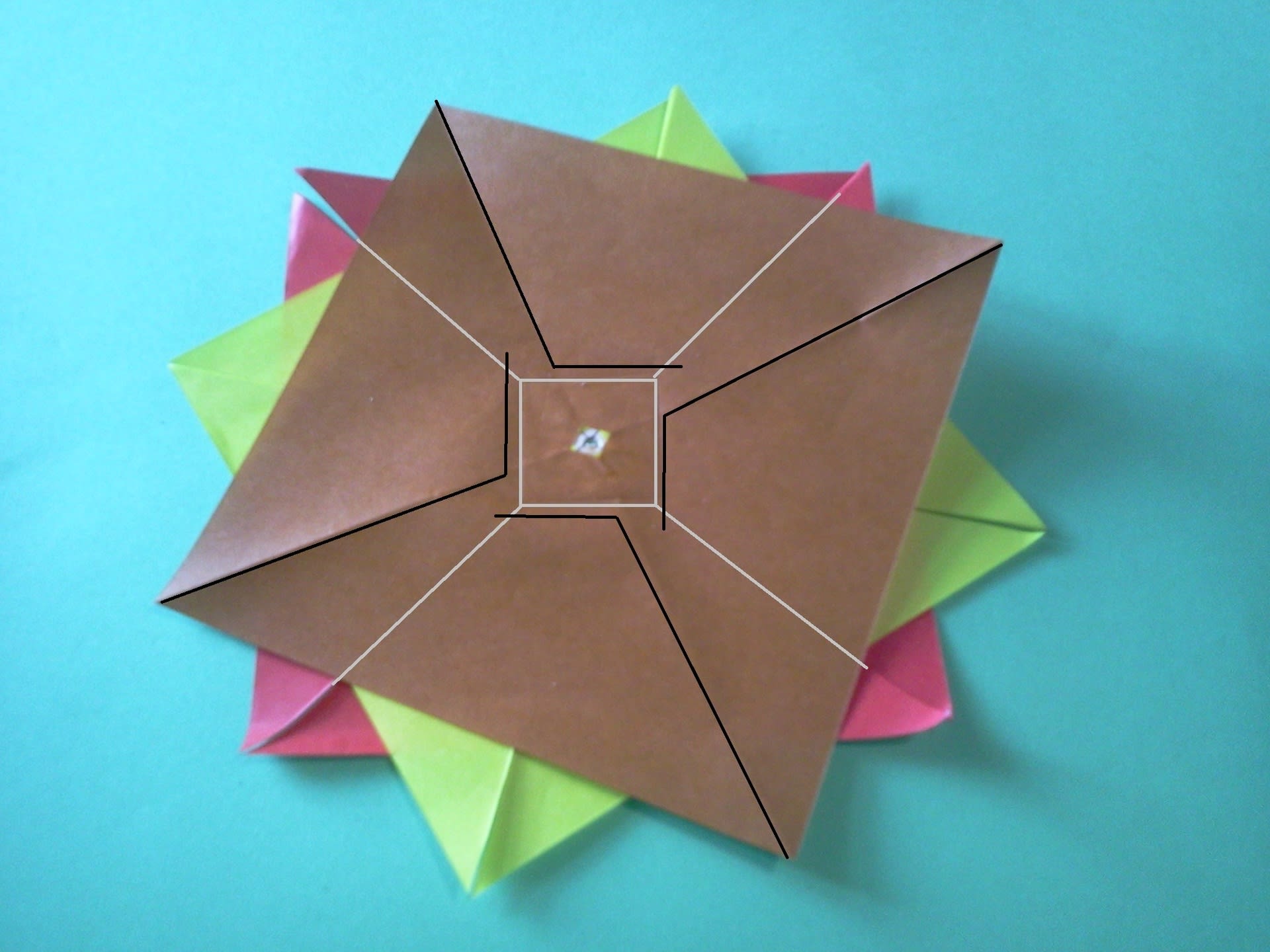

1枚目色紙の切れ目に2枚目と3枚目の色紙の切れ端をくぐらます。順にくぐらせたところです。

1枚目色紙の切れ目に2枚目と3枚目の色紙の切れ端をくぐらます。順にくぐらせたところです。