No.1の自由研究でもっとも簡単な作り方の紙飛行機で、先端の重さを変えて、一番よく飛ぶ紙飛行機を研究しました。

今回は、もっと幅を広げて研究を試みたいと思います。

紙飛行機作りという取りつきやすい研究ですので、できれば、これをご覧の皆さんで、興味と暇のある方がおられましたら、一緒にやってみませんか。

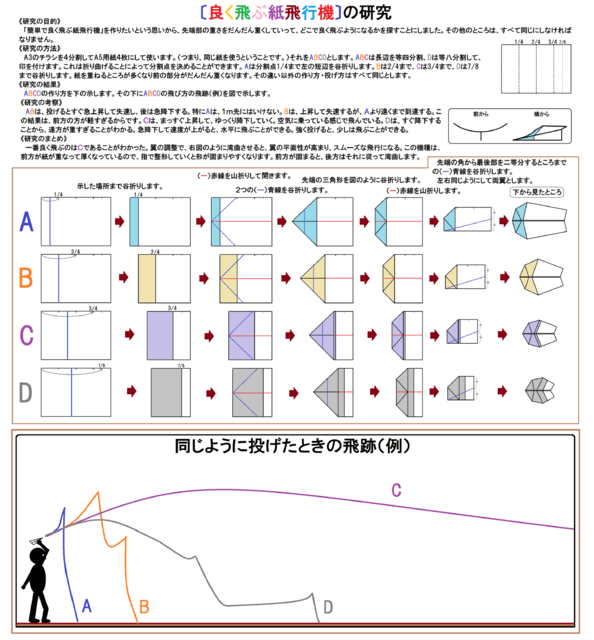

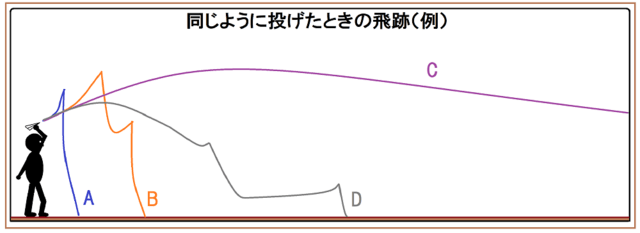

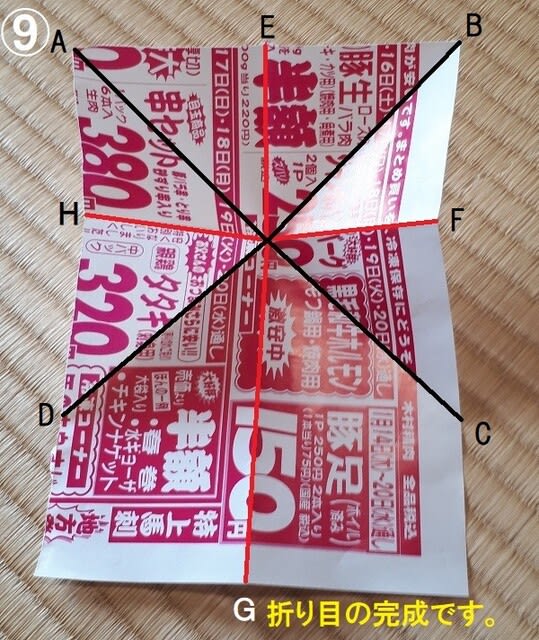

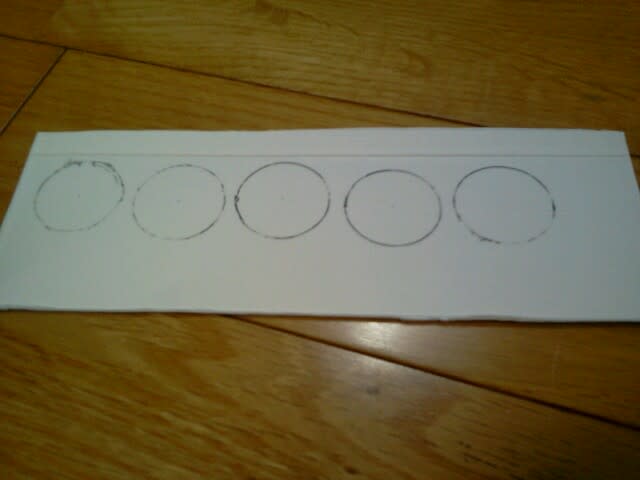

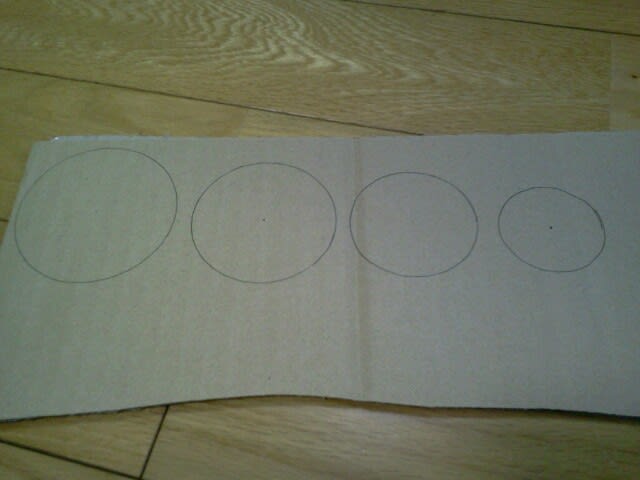

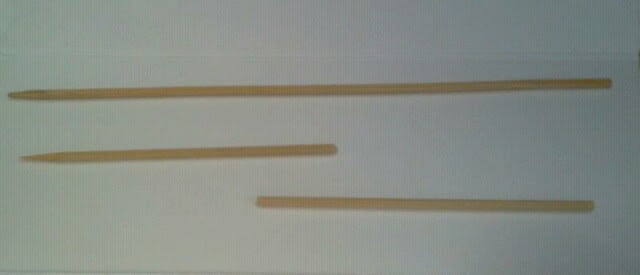

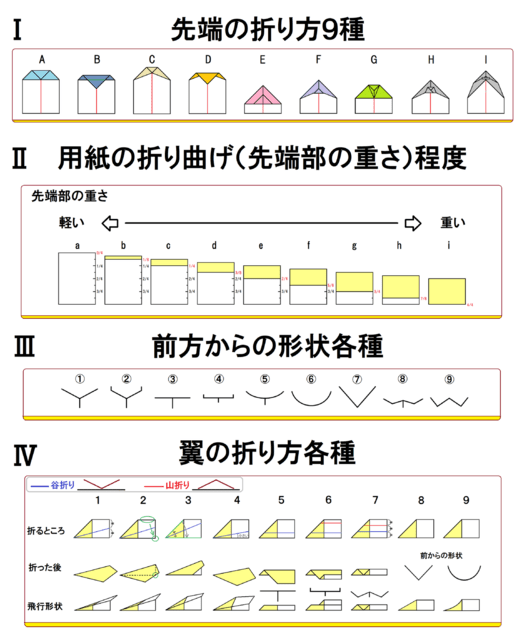

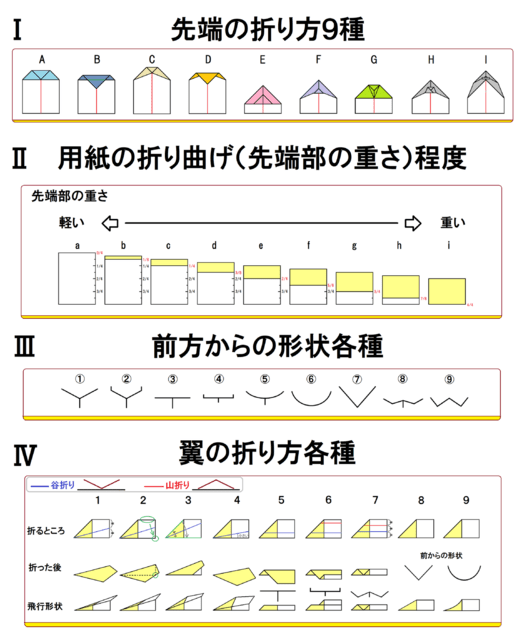

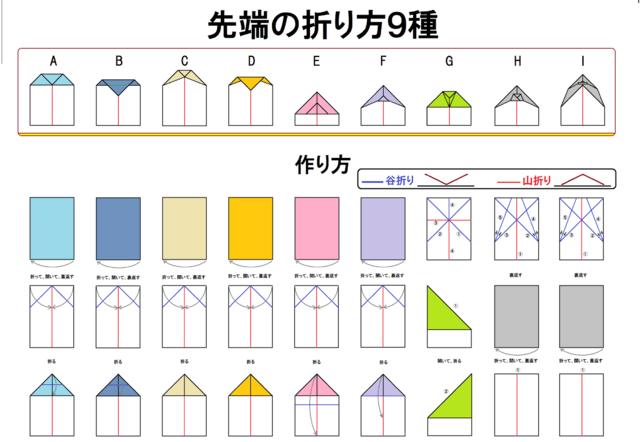

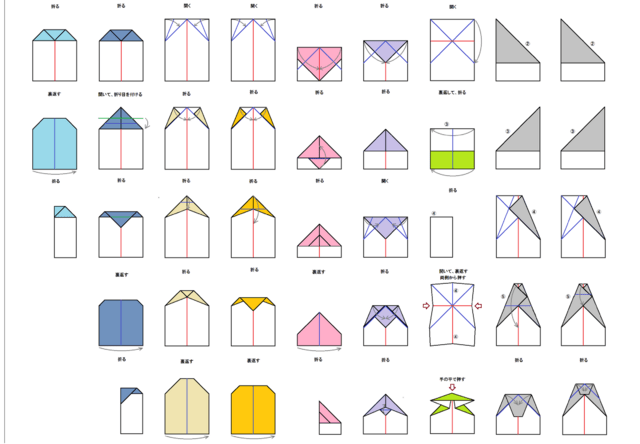

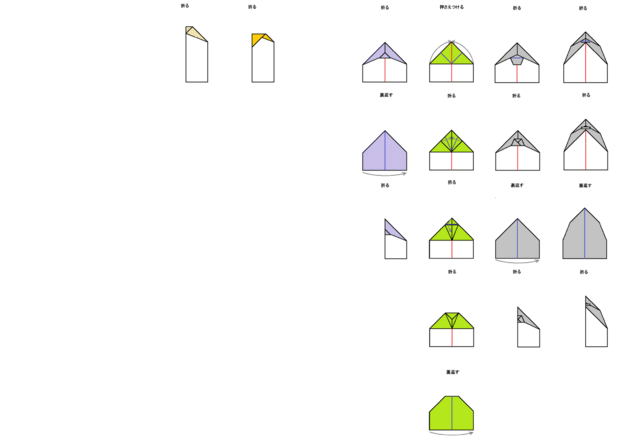

研究の方法は、次の4項目、先端部の折り方9種〔ABCDEFGHI〕、チラシA5サイズの先端部を折り曲げて先端部の軽い順から9種〔abcdefghi〕、正面から見た形状9種〔①②③④⑤⑥⑦⑧⑨〕、翼の折り方9種〔123456789〕の組み合わせで(9×9×9×9=)6561通りの紙飛行機があります。この中から“良く飛ぶ紙飛行機”を探していきます。

全部の組合せを作って試すことはしないと思います。やっていく中で、方向性が見えてくると思われます。しかし、“良く飛ぶ紙飛行機”をすべて探し出す覚悟で取り組みます。

“良く飛ぶ”と言っても色々な飛び方の特徴がありますから、それも分類できるかもしれません。研究の結果の後は、そういうところも詳しく“考察”していきたいと思います。

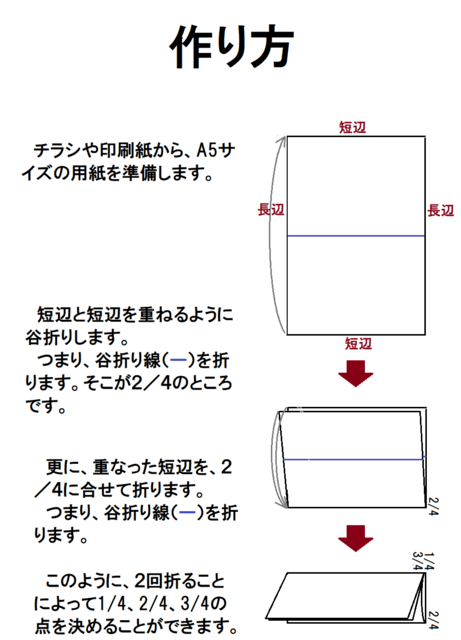

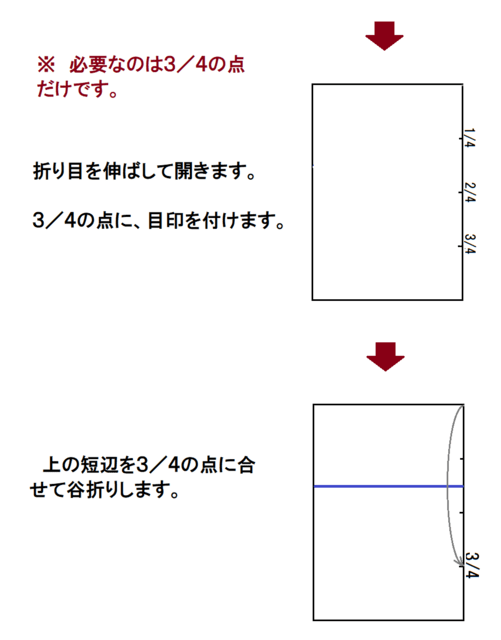

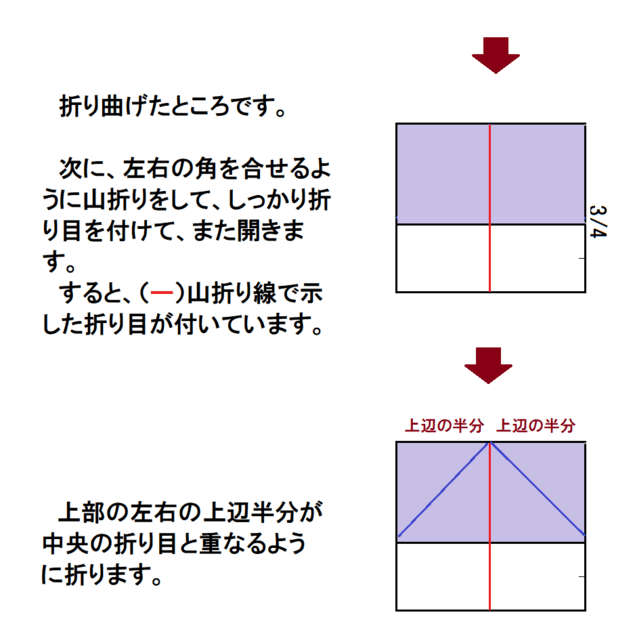

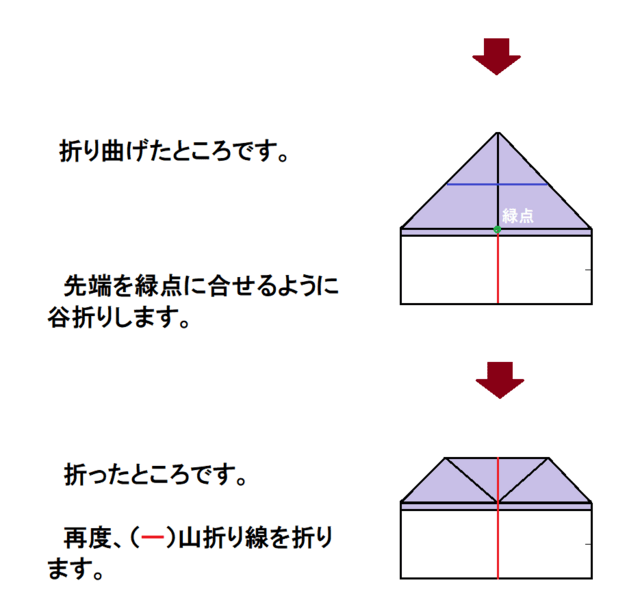

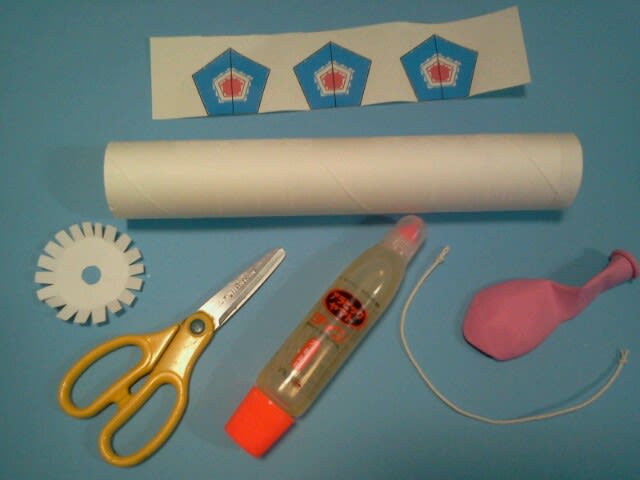

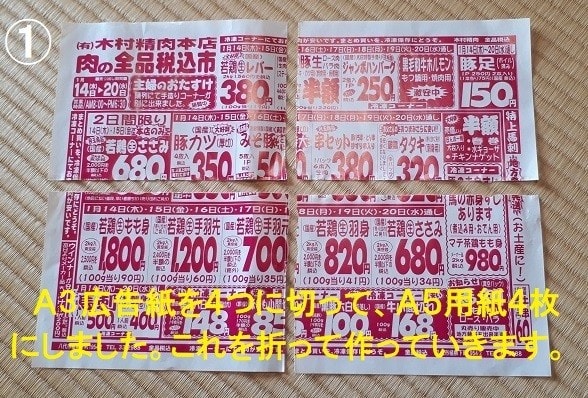

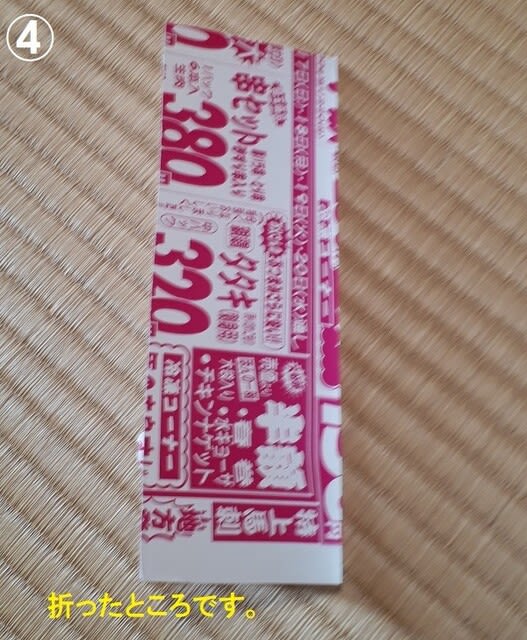

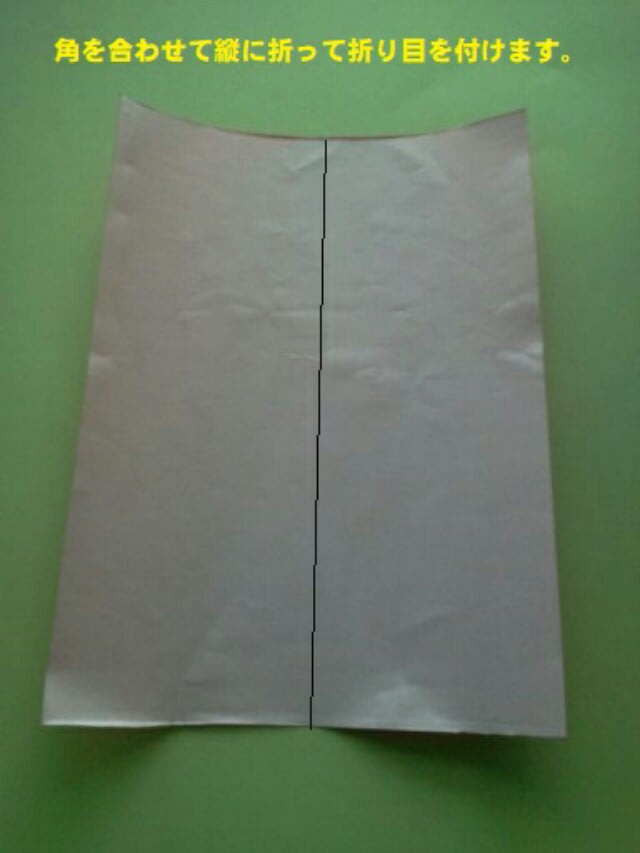

研究に使用する紙は、小学校低学年に作ってもらう紙飛行機ということで、薄いチラシをA5サイズにしたものとします。普通サイズのチラシはA3ですので、それから4枚切り取れます。これを使います。チラシがなかったらコピー用紙は普通A4ですので、2つに分けるとA5が2枚になります。

〔パソコンサイト〕

それでは、ⅠⅡⅢⅣの4項目を示します。

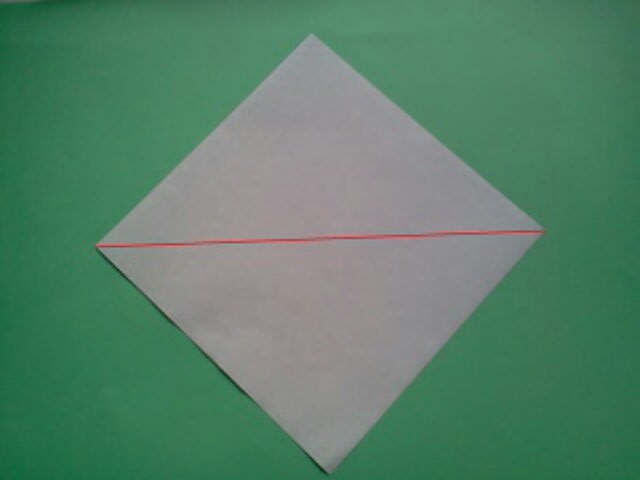

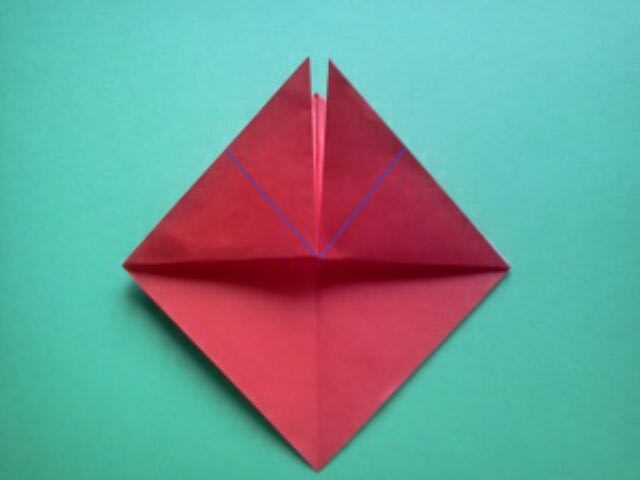

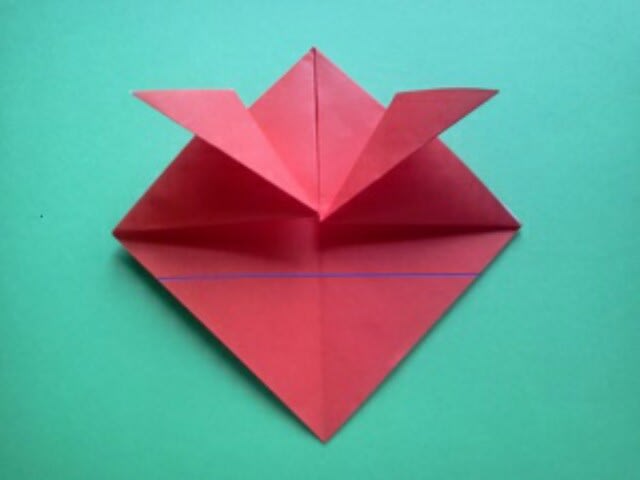

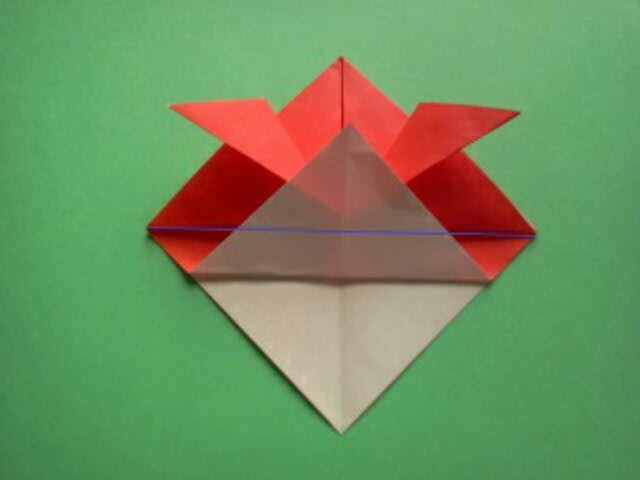

<写真クリックで拡大できる画像になります。>

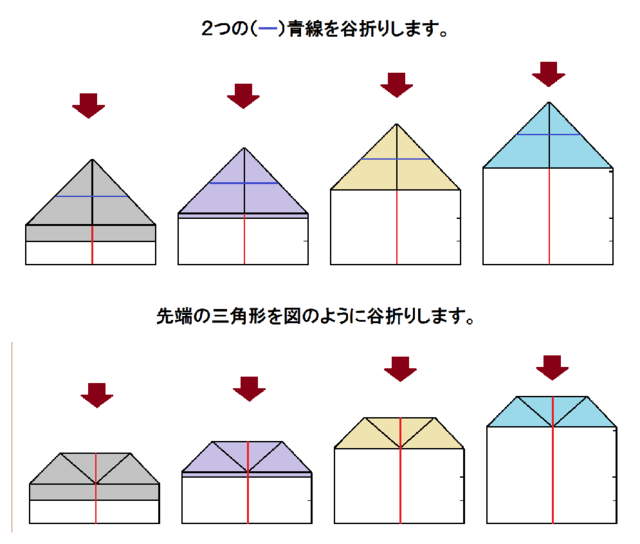

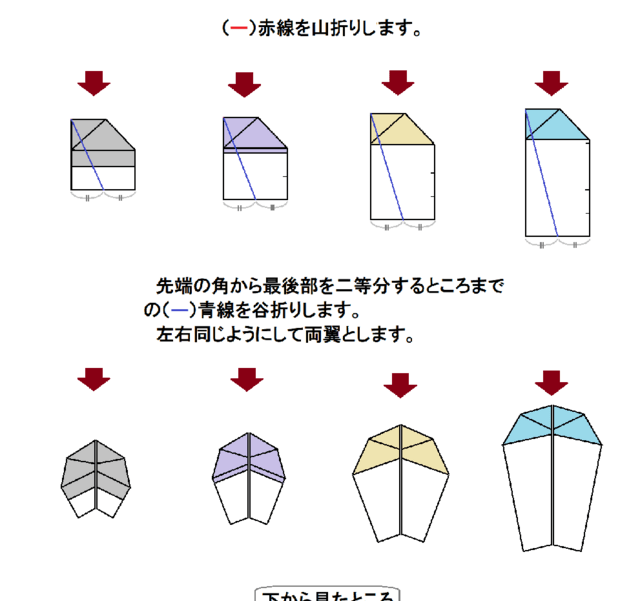

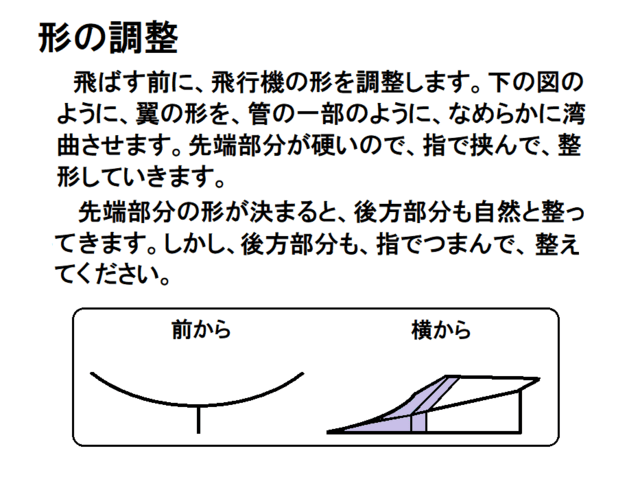

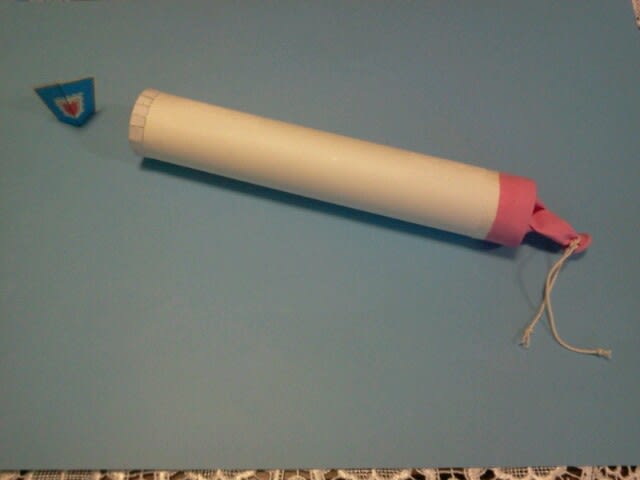

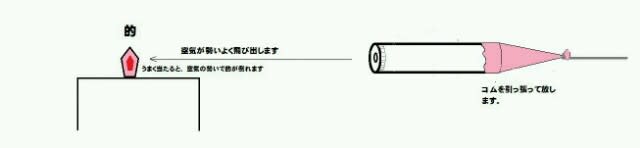

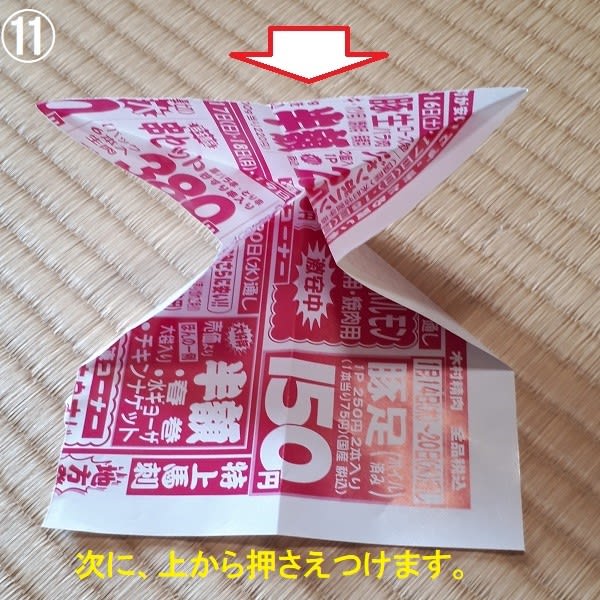

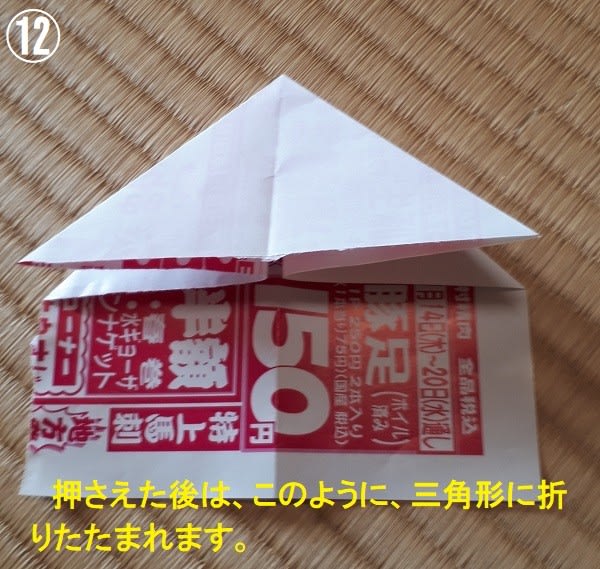

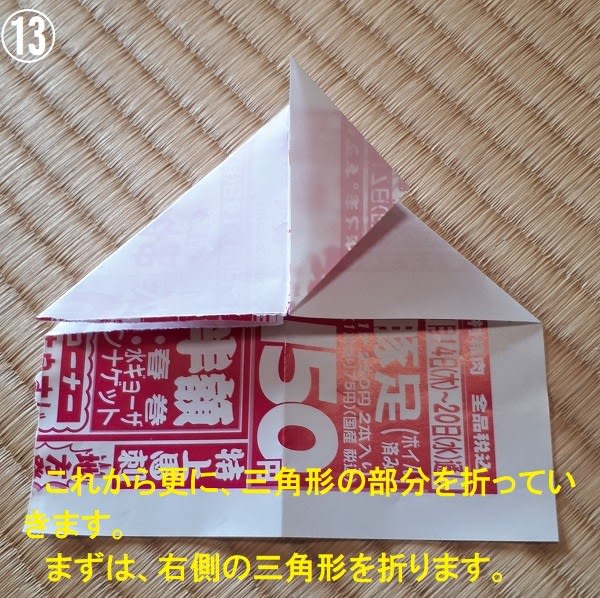

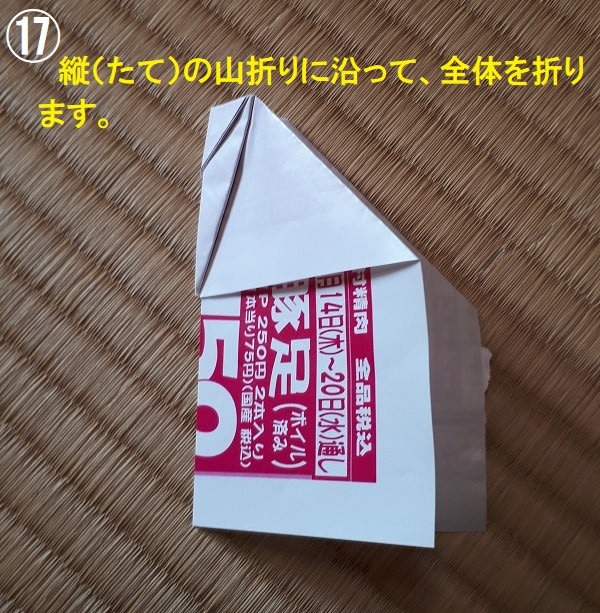

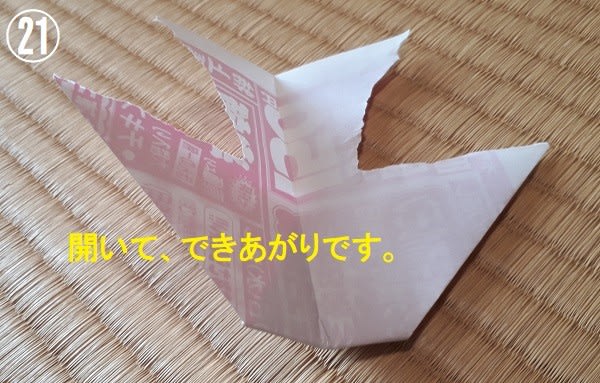

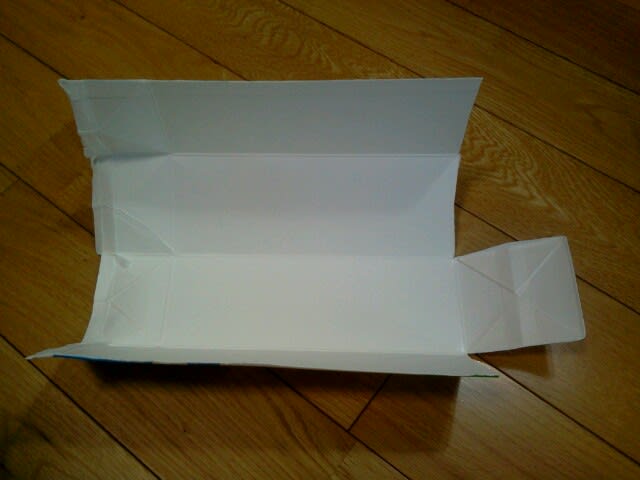

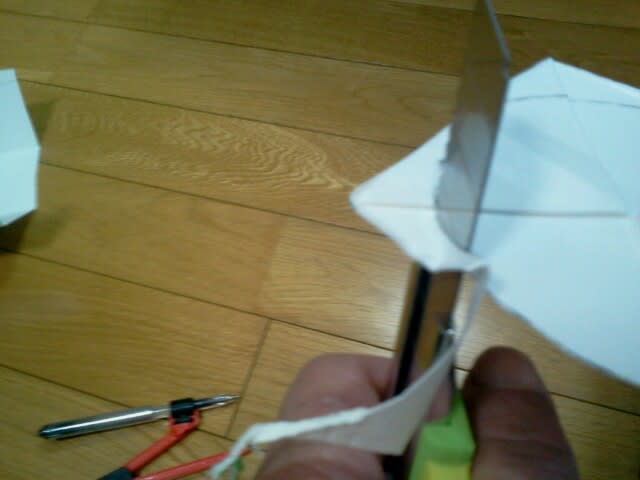

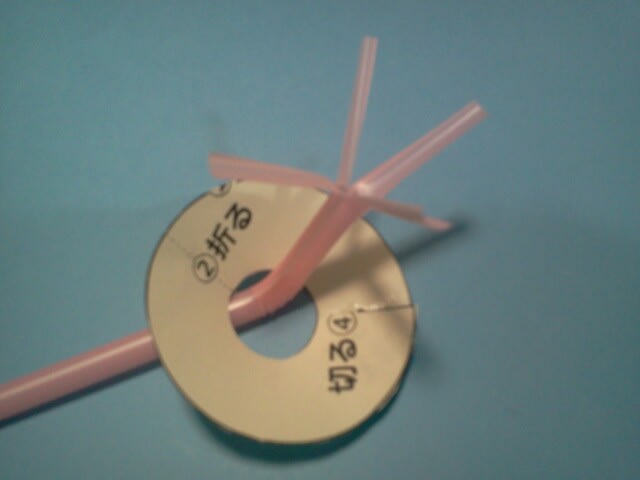

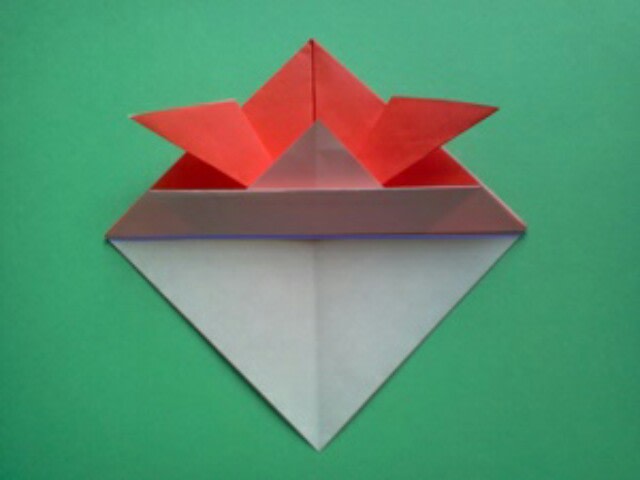

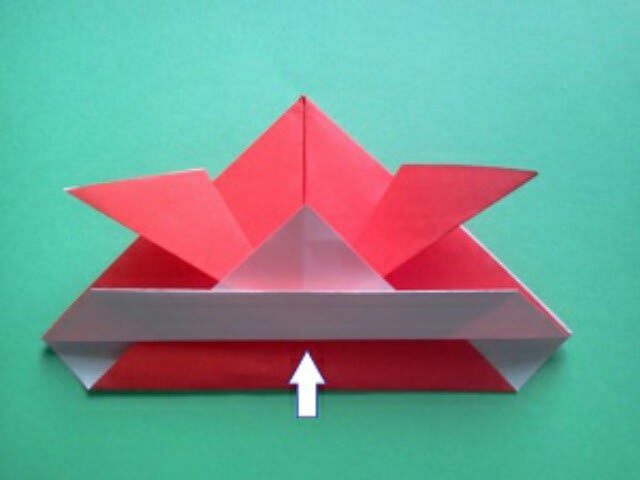

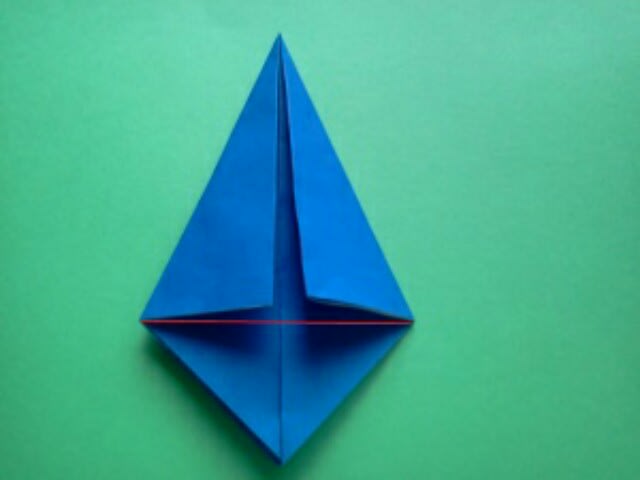

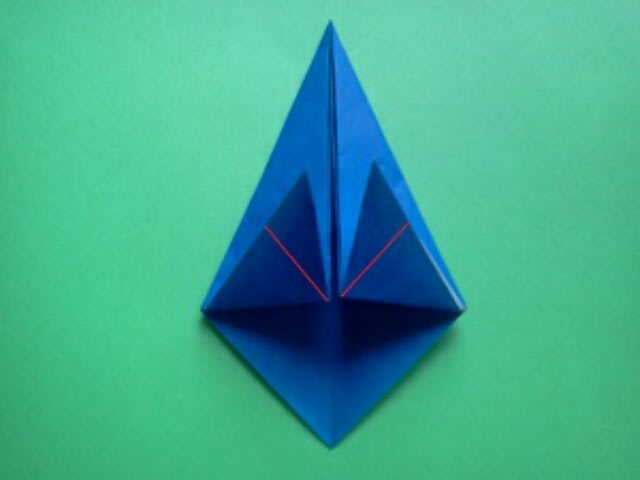

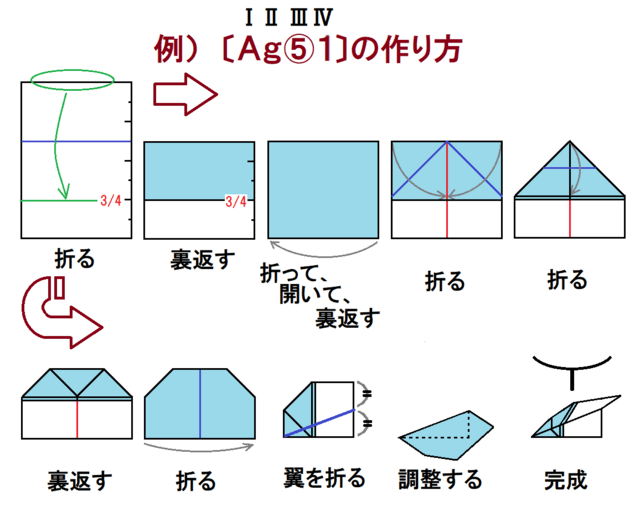

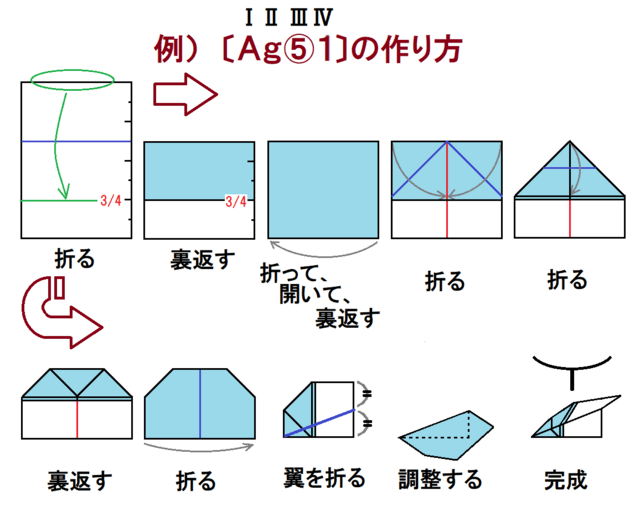

ひとつだけ例を示します。

こういう風に紙飛行機を作っていきます。

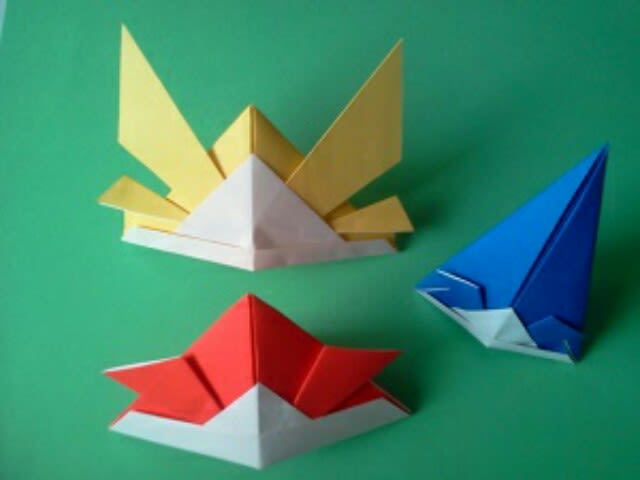

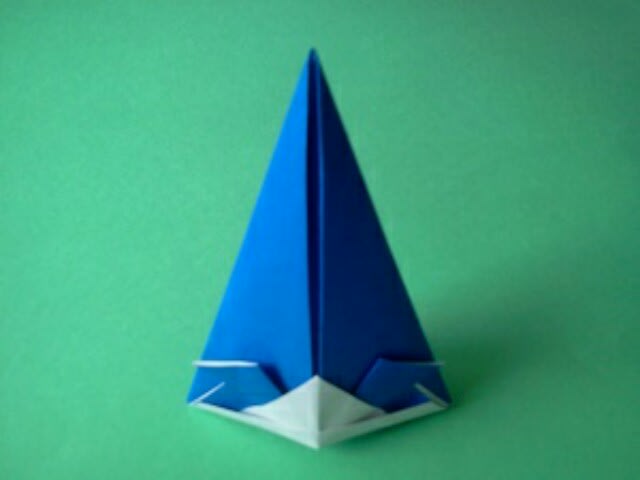

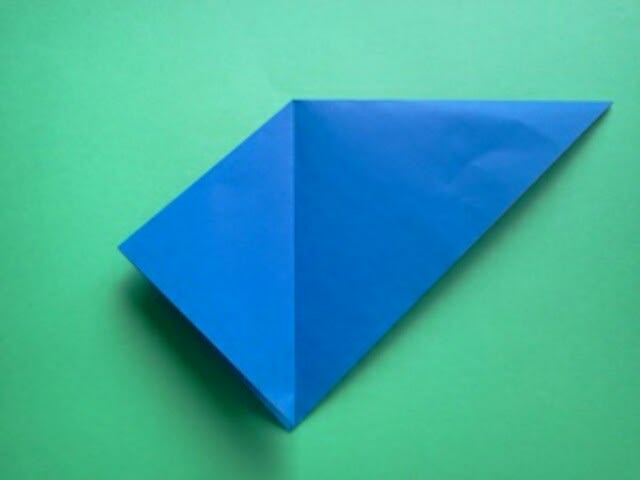

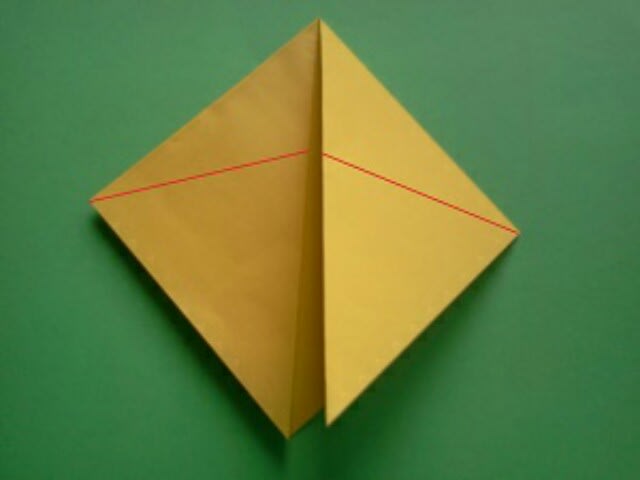

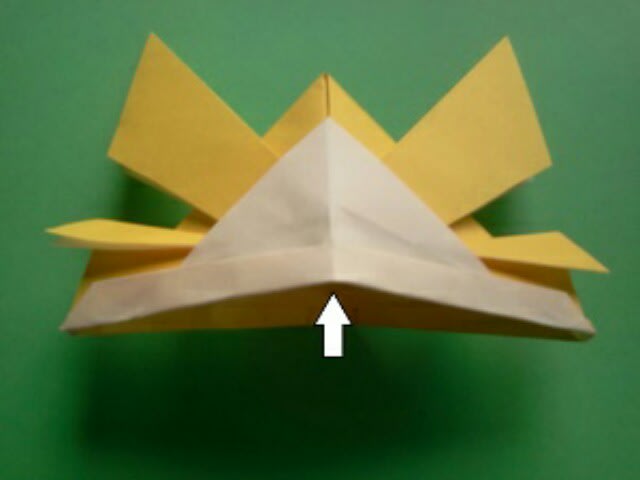

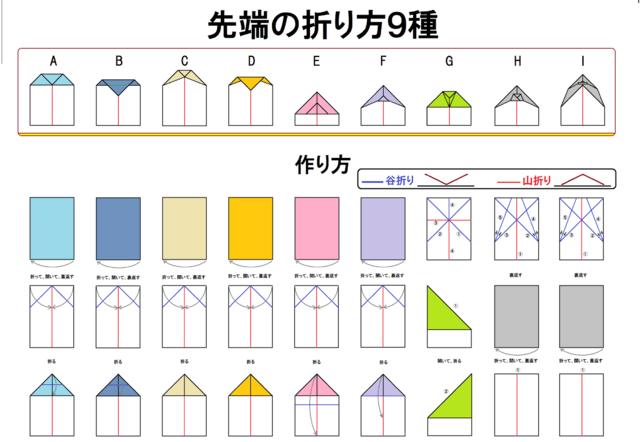

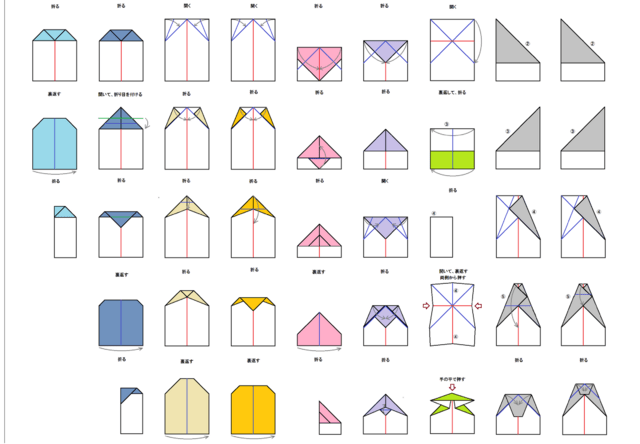

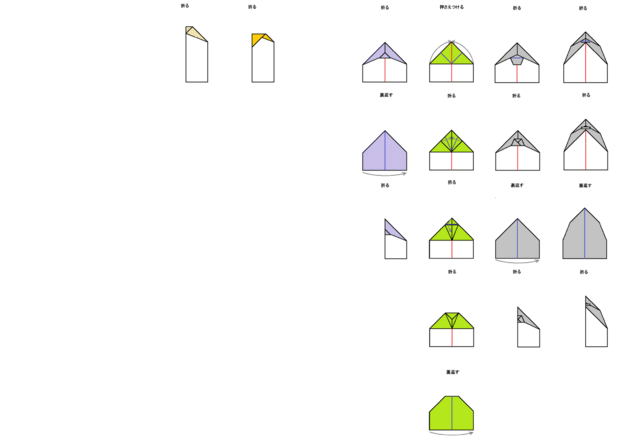

次に、9種の先端部の作り方を示します。ご覧のスマホでは小さすぎて見えないかもしれませんので、拡大して見えるパソコンサイトもあります。ご希望があれば ここ をクリックしてください。

<写真クリックで拡大できる画像になります。>

皆さまへ

共同研究のお願い

チラシで紙飛行機を作るという取り付きやすい研究ですので、一緒に研究に取り組んでいただけたらと思っています。興味と時間があったら取り組んでください。できれば、“良く飛ぶ紙飛行機”が見つかったら、“(〇〇〇〇)は良く飛びます。飛び方はこんな風です。”というコメントをしていただいたら嬉しいです。

このことについてのパソコンサイトもありますので覗いてみてください。

〔パソコンサイト〕

今回は、もっと幅を広げて研究を試みたいと思います。

紙飛行機作りという取りつきやすい研究ですので、できれば、これをご覧の皆さんで、興味と暇のある方がおられましたら、一緒にやってみませんか。

研究の方法は、次の4項目、先端部の折り方9種〔ABCDEFGHI〕、チラシA5サイズの先端部を折り曲げて先端部の軽い順から9種〔abcdefghi〕、正面から見た形状9種〔①②③④⑤⑥⑦⑧⑨〕、翼の折り方9種〔123456789〕の組み合わせで(9×9×9×9=)6561通りの紙飛行機があります。この中から“良く飛ぶ紙飛行機”を探していきます。

全部の組合せを作って試すことはしないと思います。やっていく中で、方向性が見えてくると思われます。しかし、“良く飛ぶ紙飛行機”をすべて探し出す覚悟で取り組みます。

“良く飛ぶ”と言っても色々な飛び方の特徴がありますから、それも分類できるかもしれません。研究の結果の後は、そういうところも詳しく“考察”していきたいと思います。

研究に使用する紙は、小学校低学年に作ってもらう紙飛行機ということで、薄いチラシをA5サイズにしたものとします。普通サイズのチラシはA3ですので、それから4枚切り取れます。これを使います。チラシがなかったらコピー用紙は普通A4ですので、2つに分けるとA5が2枚になります。

それでは、ⅠⅡⅢⅣの4項目を示します。

<写真クリックで拡大できる画像になります。>

ひとつだけ例を示します。

こういう風に紙飛行機を作っていきます。

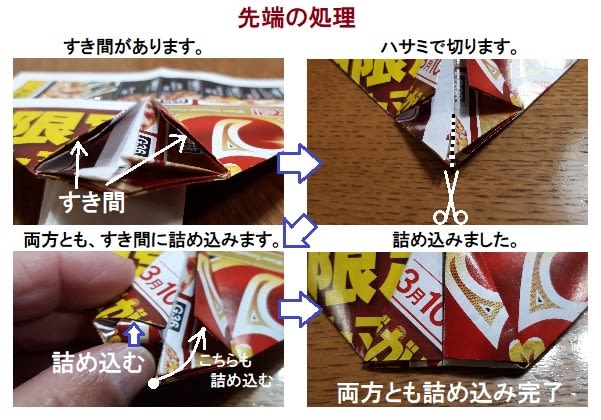

次に、9種の先端部の作り方を示します。ご覧のスマホでは小さすぎて見えないかもしれませんので、拡大して見えるパソコンサイトもあります。ご希望があれば ここ をクリックしてください。

<写真クリックで拡大できる画像になります。>

皆さまへ

チラシで紙飛行機を作るという取り付きやすい研究ですので、一緒に研究に取り組んでいただけたらと思っています。興味と時間があったら取り組んでください。できれば、“良く飛ぶ紙飛行機”が見つかったら、“(〇〇〇〇)は良く飛びます。飛び方はこんな風です。”というコメントをしていただいたら嬉しいです。

このことについてのパソコンサイトもありますので覗いてみてください。