承久元年(1219)1月27日、鎌倉幕府三代将軍・源実朝が甥の公暁に暗殺される。享年28歳。

公暁も北条義時に成敗される。享年20歳。

この日の鎌倉は、昼間は快晴だったのに夕方から雪が降り始めたといわれて居ます。

午後6時頃、鶴岡八幡宮で武士として初となる右大臣拝賀の儀式が行われる為、その準備を御所(幕府)で行っていた実朝の下に父・源頼朝以来の名臣である大江広元(72歳)がやって来て涙を流しながら「束帯の下に略式の鎧を着たほうがいいです」と訴えました。

広元は“生まれた時と頼朝が亡くなった時以外は涙を流した事が無い”と噂されるくらいの武将だったので、その様子に驚いた実朝は広元の訴えを聞く事としたのですが、側に居た文章博士(歴史の教授をする文官)の源仲章が「大臣大将に昇進する人が束帯の下に鎧を着たなどという前例はない」と反対した為に取りやめとなったのです。

準備が整った実朝は、自らの髪を一本抜いて御所内の庭で花を咲かせている梅を見ながら

“出でていなば 主なき宿と成りぬとも 軒端の梅よ 春をわするな”

「例え主が居なくなっても、梅よお前は春になったら忘れず咲けよ」という意味の不吉な和歌を読んだのです。

やがて出発の時刻となり実朝が御所の南門から出立する時に白鳩が鳴きました。これも不吉な証とされていたのです。

御所の南門から鶴岡八幡宮の楼門までは700m程しか離れていないのですが、実朝の行列は約1000人、夕方から降り出した雪は2尺(60センチ)ほど積もり行列も遅れ、先頭が鶴岡八幡宮の楼門に到着してもまだ御所から出れなかった人々も居たくらいでした。

そして楼門に到着した実朝は、剣を持つ役の北条義時(実朝の母・北条政子の弟)と共に楼門をくぐろうとすると突然義時が精神に異常をきたしたので、剣持ちを源仲章に変更したのです。

義時はそのまま屋敷へ戻りました。

鶴岡八幡宮で右大臣拝賀の儀式を無事に終えた実朝が仲章を従えて雪の積もった石段を降りていると、実朝から向かって右側にある大銀杏の陰から若い山伏姿に頭巾を被った男が刀を持って飛び出してきて「親の敵はかく討つぞ」と叫び地面を引きずっている実朝の正装を踏みつけて駆け寄りそのまま斬り殺して首を刎ねたのです。

そして返す刀を仲章に向けてこれも殺しました。

「男は実朝の首を手に持って現場から逃走、楼門の外に居た公家や御家人は慌てふためいて蜘蛛の子を散らすように逃走し、鶴岡八幡宮の中には入れなかった殆どの随兵たちは事件の事も知らないままだった」と『愚管抄』は伝えて居ます。

ちなみに殺害現場も鎌倉幕府の公式記録である『吾妻鏡』では先ほど紹介した石段の途中で、『愚管抄』では石橋となっていたりして曖昧ですが一応俗説の『吾妻鏡』の記述を元にしました。

こうして実朝暗殺を果たした犯人は実朝の兄で前将軍だった源頼家の次男・公暁でした。

現場から逃走した公暁は、途中で食事を摂った時も実朝の首を離さなかったといわれて居ます、そしてそこから幕府の実力者の一人である三浦義村に使者を送って「実朝が死んで将軍職は空席になったのだから、次の将軍は源氏の正当な血筋である自分になるように図って欲しい」と主張したのです。

公暁の使者の口上を聞いた三浦義村は涙を流して声も出なかった。

義村は公暁に自分の屋敷に来るように使者を送って、同時に北条義時に伺いを立てると「公暁を殺せ」との返答が返ってきたのです。

この義村の返事を待ちきれなかった公暁は自ら三浦邸に行こうとした道中で公暁討伐の任を受けた長尾定景・雑賀次郎ら6名と出会ってしまい、雑賀次郎が公暁を取り押さえて長尾定景がその首を切り落としたのでした。

翌日、実朝は葬られますが公暁が持っていたはずの首が見つからず、首の代わりに梅の和歌と一緒に抜いた一本の髪を入棺したのでした。

結局、鎌倉幕府開幕の功労者だった源頼朝の血筋の男子は全て亡くなり頼家の娘が15歳年下の九条頼経(この時2歳)を将軍として向かえて正室になりますが、この娘が32歳の時に死産が元で亡くなってしまい源氏の正統な血は絶えたのです。

さて、この暗殺事件には黒幕がいる事は確かだといわれて居ます。

もっと言うならば実朝は御家人の総意で殺されたと言っても過言ではないそうです。2001年の大河ドラマ『北条時宗』の中で鎌倉の事を“武士の都”と言っていましたが、鎌倉幕府自体が武士政権の象徴なのです。

でも実朝は公家の娘を正室に迎え『金槐和歌集』のような歌集も綴っているくらいの貴族主義でついには右大臣にまでなってしまったのです。こうなると武士達が納得しません。

元々、源頼朝は自家兵を持たずに御家人達に神輿として担がれただけでしたので御家人を裏切ってはならなかった。それは実朝も同じなのです…

こう考えると実朝暗殺の黒幕が見えてきますね。鎌倉武士そのものが実朝を殺したのです。

だから、事前にこの事を知っていた大江広元は涙を流し、北条義時は精神異常という名目で現場から離れたのです。

実朝はこの事を予感していたようで由比ヶ浜に巨大な船を建造して宋への逃亡を計画していたとも言われて居ますが、この計画は船が大きすぎた為に海に浮かべる事ができませんでした。

承久3年(1221)5月14日、こんな鎌倉武士のやり方に怒った後鳥羽上皇が執権・北条義時追討の院宣を出して畿内や近国の兵を召集して承久の乱が起こります。

この危機を武士の団結で勝利に導いた北条氏が幕府執権として鎌倉時代を牛耳ったのです。

承久の乱では、井伊家は鎌倉幕府の軍に属し、東海道を京へ攻め上がる北条泰時の軍に加わったと言われています。

この時に何らかの功績があったのか?それとも泰時に気に入られたのか?詳細は不明ですが、井伊家の当主には泰時の“泰”の字を使った“泰直”という人物が居るので、たぶん字を与えられたのではないでしょうか?

この井伊泰直は寛元3年(1245)の鶴岡八幡宮での御弓始め儀式の三番手に名前が挙がっている“井伊介”ではないか?とも言われています。

また、井伊一族の貫名重忠は承久の乱の時に朝廷方に内通し、その罪で安房国に流されました。

その流配地で誕生したのが日蓮なのです。

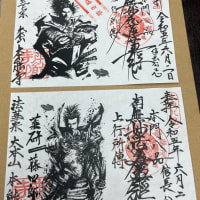

余談ですが、源実朝は「鎌倉右大臣」という名前で、後鳥羽上皇は「後鳥羽院」という名前で『小倉百人一首』に選ばれていますので、TOPの写真は百人一首から拝借しました。

公暁も北条義時に成敗される。享年20歳。

この日の鎌倉は、昼間は快晴だったのに夕方から雪が降り始めたといわれて居ます。

午後6時頃、鶴岡八幡宮で武士として初となる右大臣拝賀の儀式が行われる為、その準備を御所(幕府)で行っていた実朝の下に父・源頼朝以来の名臣である大江広元(72歳)がやって来て涙を流しながら「束帯の下に略式の鎧を着たほうがいいです」と訴えました。

広元は“生まれた時と頼朝が亡くなった時以外は涙を流した事が無い”と噂されるくらいの武将だったので、その様子に驚いた実朝は広元の訴えを聞く事としたのですが、側に居た文章博士(歴史の教授をする文官)の源仲章が「大臣大将に昇進する人が束帯の下に鎧を着たなどという前例はない」と反対した為に取りやめとなったのです。

準備が整った実朝は、自らの髪を一本抜いて御所内の庭で花を咲かせている梅を見ながら

“出でていなば 主なき宿と成りぬとも 軒端の梅よ 春をわするな”

「例え主が居なくなっても、梅よお前は春になったら忘れず咲けよ」という意味の不吉な和歌を読んだのです。

やがて出発の時刻となり実朝が御所の南門から出立する時に白鳩が鳴きました。これも不吉な証とされていたのです。

御所の南門から鶴岡八幡宮の楼門までは700m程しか離れていないのですが、実朝の行列は約1000人、夕方から降り出した雪は2尺(60センチ)ほど積もり行列も遅れ、先頭が鶴岡八幡宮の楼門に到着してもまだ御所から出れなかった人々も居たくらいでした。

そして楼門に到着した実朝は、剣を持つ役の北条義時(実朝の母・北条政子の弟)と共に楼門をくぐろうとすると突然義時が精神に異常をきたしたので、剣持ちを源仲章に変更したのです。

義時はそのまま屋敷へ戻りました。

鶴岡八幡宮で右大臣拝賀の儀式を無事に終えた実朝が仲章を従えて雪の積もった石段を降りていると、実朝から向かって右側にある大銀杏の陰から若い山伏姿に頭巾を被った男が刀を持って飛び出してきて「親の敵はかく討つぞ」と叫び地面を引きずっている実朝の正装を踏みつけて駆け寄りそのまま斬り殺して首を刎ねたのです。

そして返す刀を仲章に向けてこれも殺しました。

「男は実朝の首を手に持って現場から逃走、楼門の外に居た公家や御家人は慌てふためいて蜘蛛の子を散らすように逃走し、鶴岡八幡宮の中には入れなかった殆どの随兵たちは事件の事も知らないままだった」と『愚管抄』は伝えて居ます。

ちなみに殺害現場も鎌倉幕府の公式記録である『吾妻鏡』では先ほど紹介した石段の途中で、『愚管抄』では石橋となっていたりして曖昧ですが一応俗説の『吾妻鏡』の記述を元にしました。

こうして実朝暗殺を果たした犯人は実朝の兄で前将軍だった源頼家の次男・公暁でした。

現場から逃走した公暁は、途中で食事を摂った時も実朝の首を離さなかったといわれて居ます、そしてそこから幕府の実力者の一人である三浦義村に使者を送って「実朝が死んで将軍職は空席になったのだから、次の将軍は源氏の正当な血筋である自分になるように図って欲しい」と主張したのです。

公暁の使者の口上を聞いた三浦義村は涙を流して声も出なかった。

義村は公暁に自分の屋敷に来るように使者を送って、同時に北条義時に伺いを立てると「公暁を殺せ」との返答が返ってきたのです。

この義村の返事を待ちきれなかった公暁は自ら三浦邸に行こうとした道中で公暁討伐の任を受けた長尾定景・雑賀次郎ら6名と出会ってしまい、雑賀次郎が公暁を取り押さえて長尾定景がその首を切り落としたのでした。

翌日、実朝は葬られますが公暁が持っていたはずの首が見つからず、首の代わりに梅の和歌と一緒に抜いた一本の髪を入棺したのでした。

結局、鎌倉幕府開幕の功労者だった源頼朝の血筋の男子は全て亡くなり頼家の娘が15歳年下の九条頼経(この時2歳)を将軍として向かえて正室になりますが、この娘が32歳の時に死産が元で亡くなってしまい源氏の正統な血は絶えたのです。

さて、この暗殺事件には黒幕がいる事は確かだといわれて居ます。

もっと言うならば実朝は御家人の総意で殺されたと言っても過言ではないそうです。2001年の大河ドラマ『北条時宗』の中で鎌倉の事を“武士の都”と言っていましたが、鎌倉幕府自体が武士政権の象徴なのです。

でも実朝は公家の娘を正室に迎え『金槐和歌集』のような歌集も綴っているくらいの貴族主義でついには右大臣にまでなってしまったのです。こうなると武士達が納得しません。

元々、源頼朝は自家兵を持たずに御家人達に神輿として担がれただけでしたので御家人を裏切ってはならなかった。それは実朝も同じなのです…

こう考えると実朝暗殺の黒幕が見えてきますね。鎌倉武士そのものが実朝を殺したのです。

だから、事前にこの事を知っていた大江広元は涙を流し、北条義時は精神異常という名目で現場から離れたのです。

実朝はこの事を予感していたようで由比ヶ浜に巨大な船を建造して宋への逃亡を計画していたとも言われて居ますが、この計画は船が大きすぎた為に海に浮かべる事ができませんでした。

承久3年(1221)5月14日、こんな鎌倉武士のやり方に怒った後鳥羽上皇が執権・北条義時追討の院宣を出して畿内や近国の兵を召集して承久の乱が起こります。

この危機を武士の団結で勝利に導いた北条氏が幕府執権として鎌倉時代を牛耳ったのです。

承久の乱では、井伊家は鎌倉幕府の軍に属し、東海道を京へ攻め上がる北条泰時の軍に加わったと言われています。

この時に何らかの功績があったのか?それとも泰時に気に入られたのか?詳細は不明ですが、井伊家の当主には泰時の“泰”の字を使った“泰直”という人物が居るので、たぶん字を与えられたのではないでしょうか?

この井伊泰直は寛元3年(1245)の鶴岡八幡宮での御弓始め儀式の三番手に名前が挙がっている“井伊介”ではないか?とも言われています。

また、井伊一族の貫名重忠は承久の乱の時に朝廷方に内通し、その罪で安房国に流されました。

その流配地で誕生したのが日蓮なのです。

余談ですが、源実朝は「鎌倉右大臣」という名前で、後鳥羽上皇は「後鳥羽院」という名前で『小倉百人一首』に選ばれていますので、TOPの写真は百人一首から拝借しました。