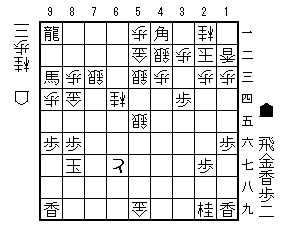

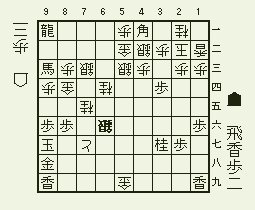

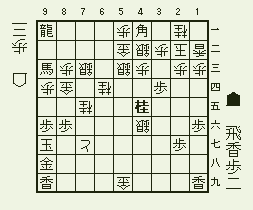

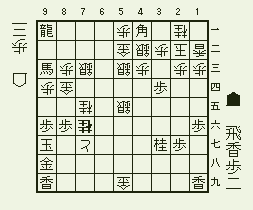

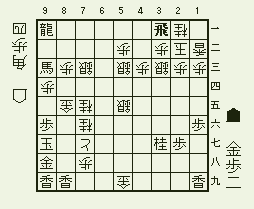

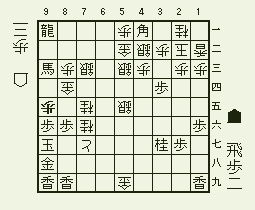

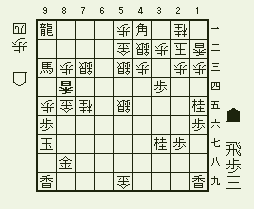

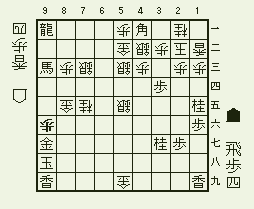

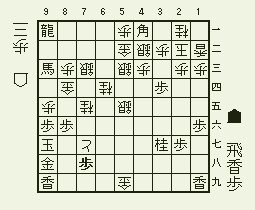

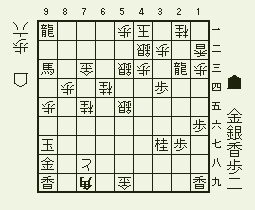

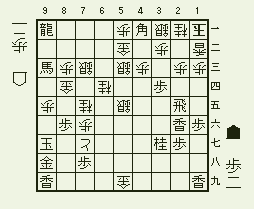

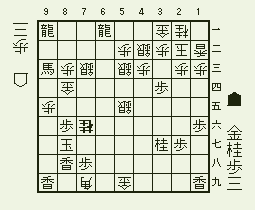

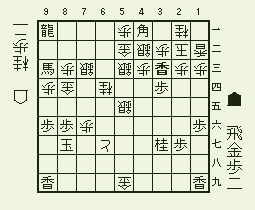

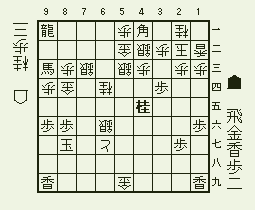

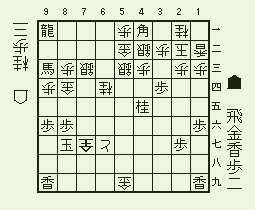

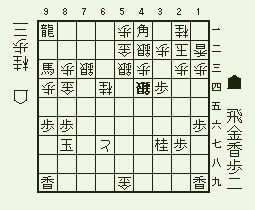

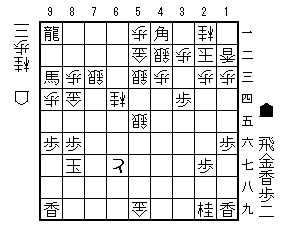

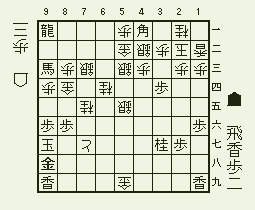

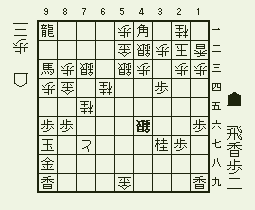

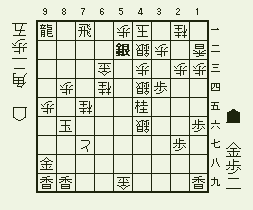

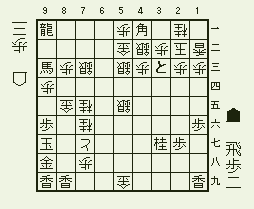

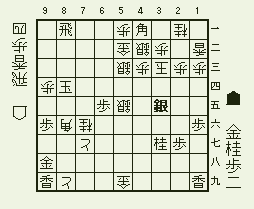

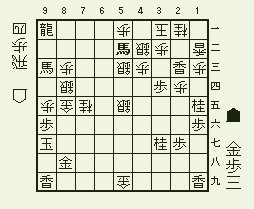

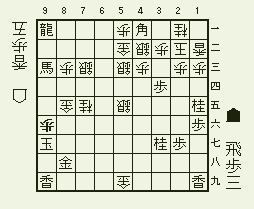

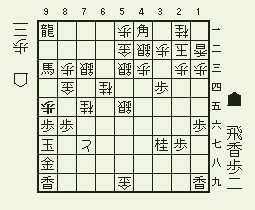

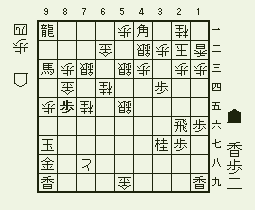

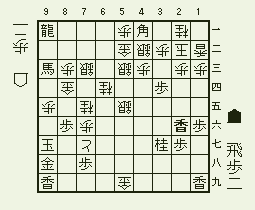

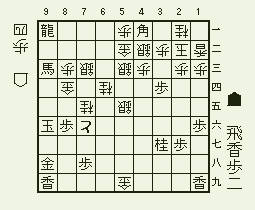

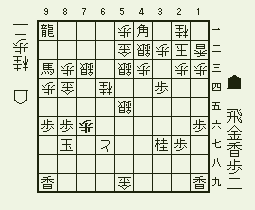

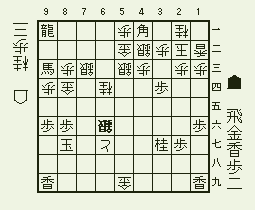

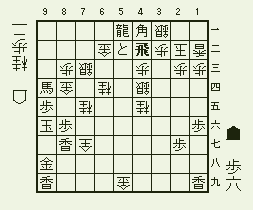

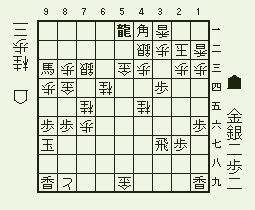

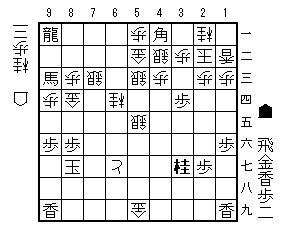

≪最終一番勝負 第42譜 指始図≫ 9七玉まで

[あいつの夢の産物にすぎないくせしてさ]

「そこの王さまが目をさましたがさいご。あんたは消えちゃうんだぜ」ソックリダムもいいだす。「ぱっと――ローソクみたいに」

「いやよ、そんなの!」アリスは頭にきて、「それに、あたしが王さまの夢の中にしか存在しないんだったら、あんたたちこそどうなの、教えてよ」

「おんなじさ」とソックリダム。

「おんなじ、おんなじ」ソックリディーもわめきたてる。

あんまり大声なので、アリスは思わずたしなめた。「しいっ! そんなにうるさくすると、ほんとに起こしちゃうじゃないの」

「起こすのどうのなんて、あんたもよくいうよ」とソックリダム。「あいつの夢の産物にすぎないくせしてさ。あんた、自分がほんとに存在していないことくらい、十分わかってるだろ」

「だってここにいるじゃないの、ほんとに」アリスは泣きだしちゃってね。

「泣いたって、ほんとの存在になれるわけじゃないし」ソックリダムのご意見だ、「泣くことなんかありゃしない」

「だってほんとの存在じゃなかったら」アリスはすっかりばかばかしくなってきて、泣きわらいしながら、「泣くことだってできないはずよ」

「あんた、まさかその涙をほんものと思っているんじゃないだろうね」ソックリダムがばかにしきった口調ででさえぎる。

(『鏡の国のアリス』ルイス・キャロル著 矢川澄子訳 新潮文庫 より)

森で大いびきをかいて寝ている「赤の王さま」。

ソックリディーとソックリダムの言うことには、アリスはこの「赤の王さま」の夢の中の存在で、王さまが目を覚ますと、アリスは消えてしまうのだという。

「鏡の国」は、「赤の王さま」の見ている夢の世界だというのだ。

C.S.ルイスのナルニア国シリーズ『最後の戦い』でナルニアが終わるとき「時の翁」が目を覚ますというエピソードを思い出す。

もう一つ思いだすのは、『胡蝶の夢』の話である。

これは古代中国の荘子の残した説話で、『自分は夢の中で蝶になってひらひらと楽しく飛んでいたのだが――いやまてよ、目覚めた後になって「自分」に戻って思ったのだが、「蝶になった自分」が本物で、今の自分の存在のほうがまぼろし――つまり、「自分」は、“蝶が見ている夢の中の存在” という可能性もあるのか―――というようなことを考えてもやもやした』というエピソード。

『鏡の国のアリス』のラストでも、もとの暖炉のある部屋に戻った7歳半の少女アリスは、子猫キティを相手に、荘子の『胡蝶の夢』のような哲学的問いかけをするのである。

「夢を見ていたのはどっちなのか」(「赤の王さま」なのか自分なのか)と。

キティはそれに答えず、自分の手をなめてきれいにすることに夢中なのであった。

<第42譜 右桂の出番だ>

≪最終一番勝負 第42譜 指始図≫

この図を一手戻した図、「6七と図」を、我々は目下、研究調査中である。

6七と図

6七と図

〔松〕3三歩成 → 先手良し

〔竹〕5二角成 → 先手良し

〔梅〕2五香 → 互角

〔栗〕8九香 → 先手良し

〔柿〕7九香 → 後手良し

〔杉〕5四歩 → 先手良し

〔柏〕2六飛 → 先手良し

〔橘〕3三香 → 先手良し

〔桃〕2六香 → 先手良し

〔楓〕2五飛 → 先手良し

〔桜〕9七玉 = 実戦の進行

〔桐〕9八玉

「最終一番勝負」の実戦では、我々(先手番=終盤探検隊)は〔桜〕9七玉を選んだのだが、後で調べてみるとこのように、この「6七と図」で(9七玉以外の)「先手の勝ち筋」が、続々と発見されたのであった。

ここまで来たら、「6七と図」をとことんまで調べ尽くしてしまいたい。

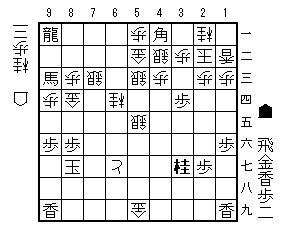

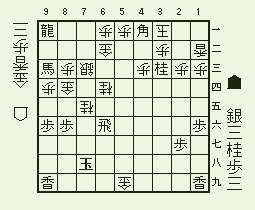

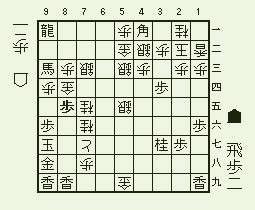

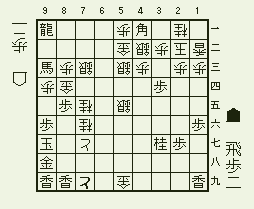

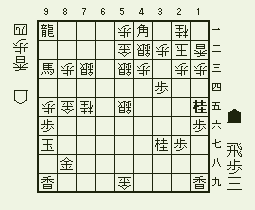

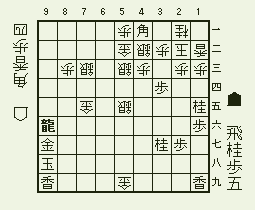

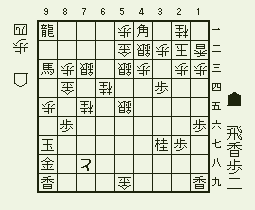

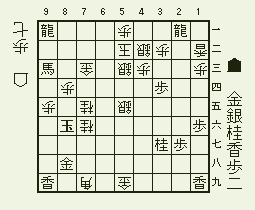

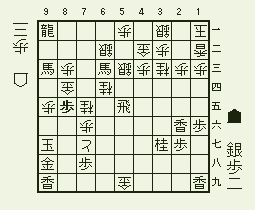

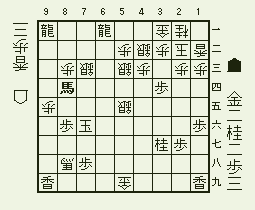

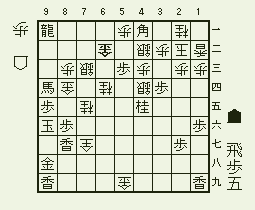

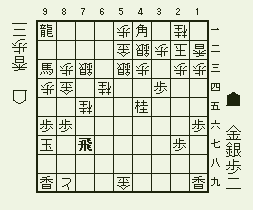

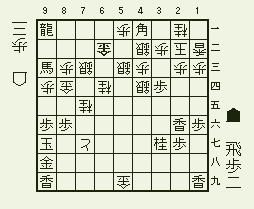

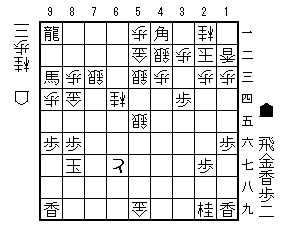

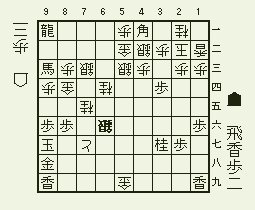

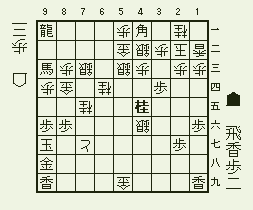

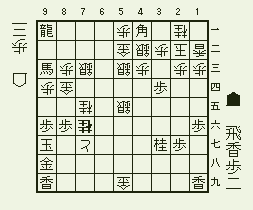

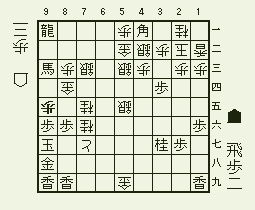

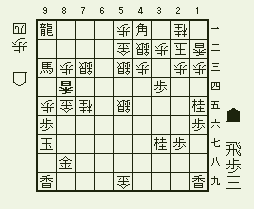

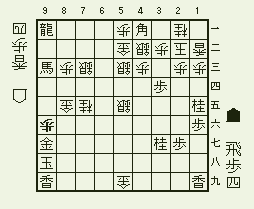

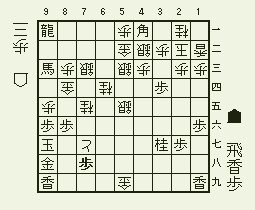

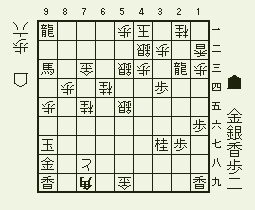

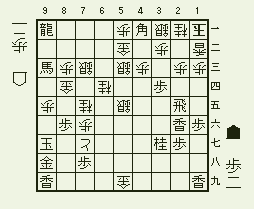

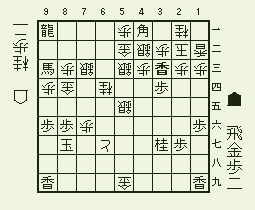

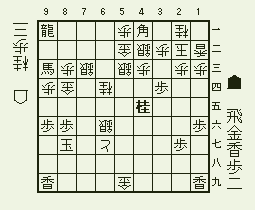

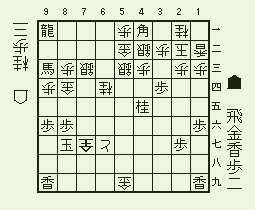

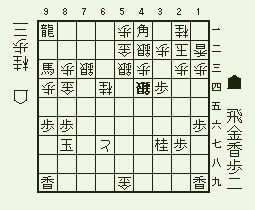

ということで、今回の調査研究は、〔柊〕3七桂についてである。

[調査研究:3七桂]

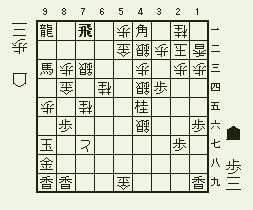

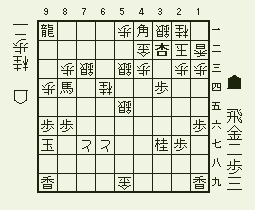

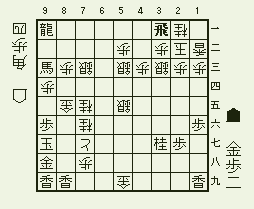

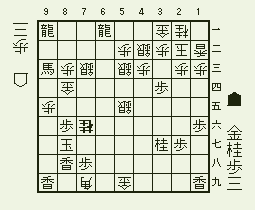

3七桂基本図

3七桂基本図

〔柊〕3七桂 は、攻めの力を溜める手。 後手が何を指すかを見て、どう攻めていくかを決めていく。

ここで先手の手番なら、2六香と打って、次に2五飛と打てば後手陣を攻略できる。 3七桂はこうした攻めのバックアップの駒になっている。

ここで考えられる後手の有力手は、次の4つ。

A.7五桂、B.7六歩、C.6六銀、D.4四銀引

これを順に見ていく。

変化7五桂図01

変化7五桂図01

A.7五桂(図)、9七玉、7七と、9八金(次の図)

変化7五桂図02(9八金図)

変化7五桂図02(9八金図)

後手が7五桂と桂馬を攻めに使ったので、“桂馬を受けに使う”という選択肢がなくなった。

しかし、先手は「金」を受けに使うことになった(8九香と受けるより9八金と受けるほうがしっかりしている)

ここで後手が何を指すか。

[1]6六銀、[2]4六銀、[3]7六桂、[4]9五歩 が候補手。

変化7五桂図03(6六銀図)

変化7五桂図03(6六銀図)

[1]6六銀 には、2六飛と打つ。 次に2五香の狙いに備えて、後手は6二金(それでも2五香なら3一玉で後手良し)

6二金には、3三香(次の図)

変化7五桂図04

変化7五桂図04

2筋の飛車と、この3三香の組み合わせは、破壊力がすごい。

この場合、3一銀では5一竜があって無効なので、3三香を同桂と取る。以下同歩成、同銀、6六飛と進む。

さらに、4二銀右(先手の5一竜を防いだ)に、2五桂とする(次の図)

変化7五桂図05

変化7五桂図05

先手の攻めが調子が良い。

後手は6一歩。この手は、3一玉から先手の角を取りにいく狙いをもっている。

以下、4五桂打、3一玉、3三桂右不成、同銀、同桂不成、8七桂成、同金、同と、同玉、7五桂、7八玉(次の図)

変化7五桂図06

変化7五桂図06

さあ、どっちが寄せ勝つか。 後手は先手玉に“詰めろ以上”で迫らないと、先手2一銀と打たれると劣勢が明らかになる。 4二玉と逃げておくのは、3四桂、3三玉、3五銀で、先手勝ち。

また、ここで6七金と打てば後手は飛車を取れるが、それでは勝てない。

5八金が、7七歩以下詰めろだ。

以下、7九桂、7七歩、8八玉、8七香、9七玉、7八歩成、2一銀、2二金、6四飛(次の図)

変化7五桂図07

変化7五桂図07

先手が勝ちになった。 6四飛(図)で桂馬を取って、6四同銀に、3四桂と打てば、後手玉は“必至”になる。

変化7五桂図08(4八銀図)

変化7五桂図08(4八銀図)

[2]4六銀(図)という手がある。3七桂取りを見せて、先手の狙いの2六飛+2五香の手を防いでいる。

変化7五桂図09

変化7五桂図09

先手は、4五桂と桂をはねる。 これで先手が調子よく見えるがどうだろうか。

このままなら3三歩成、同桂、5三桂成の攻めや、3三香という攻めがある。

だから4四銀としたいが、それには5二角成、同歩、4一飛、3一角、3三歩成、同銀引、同桂成、同玉、4五金で、後手玉が寄ってしまう。

ということで、ここは後手9五歩と端を攻める。これには8九香と8筋を強化しておく。以下、9六歩、同玉、9五歩、9七玉に、そこで4四銀とする。これなら、5二角成、同歩、4一飛には、今度は7九角と打って、8八香、同角成、同金、9六香で先手玉が詰むので、その攻め筋がない。

しかし4四銀で後手陣が弱体化したことで、すでに先手優位の局面になっている。

7一飛と打つのがわかりやすい勝ち方(次の図)

変化7五桂図10

変化7五桂図10

7一飛(図)。 飛車と香とを両方使わないで3七桂と力をためたおかげで、今度は「8九香」と受けて「7一飛」と二枚飛車で攻めるこの図が出現した(上の変化では「2六飛+3三香」が出てきたし、多彩な使い方ができている)

7一飛の次の狙いはもちろん5二角成だ。

6二銀なら6一飛成としておき、さらに6三銀なら、そこで5三歩が刺さる。

7一飛(図)に6二金以下を解説しよう。

その手には、8五歩と突く。7四金なら8六玉~9五玉で、先手玉が安全になり、後手に勝ち目がなくなる。

なので、後手は3一玉で勝負。 以下8四歩、4一玉、8六玉(次の図)

変化7五桂図11

変化7五桂図11

8四銀、同馬、同歩、6三歩、同金、5二銀(次の図)

変化7五桂図12

変化7五桂図12

これで後手玉は寄り。 5二同玉に、6一飛成、4一玉、5二金、3一玉、4二金、2二玉、3一銀、1一玉、6三竜となって、先手勝ち。

変化7五桂図13

変化7五桂図13

[3]7六桂(図)。 この桂を使って攻めてきた場合。

これは、8九香と受ける。

この瞬間は、先手に「金香」と受けに使わせることができて後手好調にみえる。

後手は 7八歩。 対して先手には、8五歩があった(次の図)

変化7五桂図14

変化7五桂図14

7四金なら8六玉で先手良し。 8六玉がこの場合の先手の狙い筋で、後手の7六桂の弱点を衝いている。

8五同金にはどうするのか。同香としてはいけない。それは――――(次の図)

変化7五桂図15

変化7五桂図15

8八桂成(図)で先手負け。

8六玉と逃げるのは8七桂成、7五玉、6四銀左上で詰みなので、8八同金だが、同と、同玉、8七金、8九玉、6九金で、受けがない。

変化7五桂図16

変化7五桂図16

8五同金を“同香と取れない”なら、なぜ8五歩を突いたのか?

8五同金に、3三歩成(図)と攻めていくのが“正解手順”である。

3三同銀(3三同玉なら3六飛、4四玉、5二角成で先手良し)に、5二角成、同歩、3一飛(次の図)

変化7五桂図17

変化7五桂図17

これで先手が勝ちになる。

ここで「8五歩、同金」と突きすてた意味がわかる。 7九角に“8八歩”と歩で受けられるのだ。 もしも「8五歩、同金」の手交換なしにこの攻めを決行していたら、8八金打と受けるしかなく、それでは先手が悪いところだった。

変化7五桂図18

変化7五桂図18

なので後手は7九歩成と攻め合う。 以下、8四歩、8九と、8六玉、8四銀、同馬、同歩、7五玉、6四角(次の図)

変化7五桂図19

変化7五桂図19

玉は狭い場所から脱出できたが、6四角(図)と「王手竜取り」を掛けられた。だが、これは承知の上だ。

8四玉、9一角、8一飛、8二飛、同飛成、同角、8一飛、6四角、6五歩(次の図)

変化7五桂図20

変化7五桂図20

これで、先手良しがはっきりした。 この場合、8一飛と一段目に飛車を打っておくのが大事。

8二飛、同飛成、同角なら、もう一度8一飛で、もう角はたすからない(6二飛には7四桂)

逃げるなら8六角だが、それには3三歩成。 同銀は5二角成、同歩に、3一銀、1一玉、2二金以下詰み。

3三同玉に、3五銀(次の図)

変化7五桂図21

変化7五桂図21

3五銀と打つのが、3七桂を生かした寄せ。2五(4五)桂、2二玉、3四桂のねらいを、後手は受けられない。

先手勝勢。

変化7五桂図22

変化7五桂図22

7八歩 では後手勝てない―――ということで、その手に代えて、9五歩(図)と攻めるのはどうか。

この手に対しても、先手は8五歩だ。8五同金なら、今度は同香と取る。8八桂成には8六玉として、今度は9五玉と逃げれるのでこう進むと先手勝勢。

なので、9五歩、8五歩に、後手はすぐ8八桂成と攻める。以下、同香、同と、同金、8五金(先手8八同金のところでは同玉と取る手もあるが、6六銀、8四歩、8五香と進むと先手苦労しそうだ)

8五金に、先手どうするか。 桂が手に入ってので、1五桂と打っておく(次の図)

変化7五桂図23

変化7五桂図23

さて、手番の後手はどう指してくるか。

1四歩 が気になるところだが、それは2三桂成、同玉、5二角成で、先手良し(1四歩の手が一手パスになってしまう)

候補手は、8四銀、8四香、9六金、9六歩 とある。

変化7五桂図24

変化7五桂図24

8四銀 なら今度は2三桂成、同玉、5二角成は逆に後手良しになる。

8四銀 には、2六飛と打って“詰めろ”をかける。 以下、2四香(図)だが―――

これは同飛と取って、同歩、2三香、3一玉、5二角成で――(次の図)

変化7五桂図25

変化7五桂図25

先手勝ち。

変化7五桂図26

変化7五桂図26

8四香(図)は、9六金以下、“詰めろ”になっている。

これにはしかし、同馬と取ればよい。 同銀に、2六飛、1四角、2五香で――(次の図)

変化7五桂図27

変化7五桂図27

これも先手勝勢。 以下2五角、同飛、2四香は、やはり同飛、同歩、2三香で良い。

変化7五桂図28

変化7五桂図28

9六金(図)は、9八玉、8六香、7五馬、8八香成、同玉、8七金打、7九玉と進む。

途中、8六香の手に代えて、8四銀とするのは、ここでも、2六飛、2四香、同飛、同歩、2三香で先手勝ち。

7九玉に、後手は先手玉に詰めろを掛けたいが、掛ける手がない。

6八玉と逃げられるともう後手は勝ち目がないので、5八金とするが―――(次の図)

変化7五桂図29

変化7五桂図29

2六香(図)で、先手勝ち。

変化7五桂図30

変化7五桂図30

9六歩(図)には、9八玉。

そこで9七香、8九玉、9九香成、同玉、8六香も、2六香で先手勝ち。後手は先手に香車を安易に渡せない。

なので、9八玉には、9七歩成、同金、9六歩(次の図)

変化7五桂図31

変化7五桂図31

それには、7五馬と切るのが、用意の一手。 9七歩成なら同馬で手順に馬を逃げられてしまうので、後手は7五同金。

先手は9六竜とする(次の図)

変化7五桂図32

変化7五桂図32

先手優勢。 こう進んでみると、1五桂と打った手が効果的に働いている。

現状、後手玉には、2三桂成、同玉、2四飛、同玉、2六竜以下の“詰めろ”が掛かっている。

この図で3一玉と指すのは、5二角成、同歩、9一竜、5一香、2三桂成で、先手勝ち。

7九角の攻防手が有力候補手となるが、2三桂成、同玉、2五飛、2四歩、5五飛、7六桂、1五桂、3四玉、8九歩、8四香、7七銀(次の図)

変化7五桂図33

変化7五桂図33

後手の攻め手を受け止めて、先手勝勢になった。次に3二角成とすれば“詰めろ”になる。

ここでは6四銀左と指す手が考えられるが、5九飛、4六角成に、3五歩、同玉、2六金、4四玉、4五歩、3四玉、3二角成という要領で、先手が勝ち。

以上見てきた通り、[3]7六桂 は、先手良し。

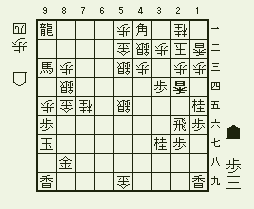

変化7五桂図34(9五歩図)

変化7五桂図34(9五歩図)

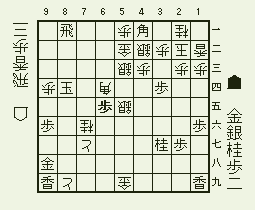

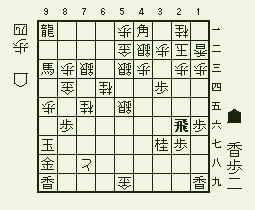

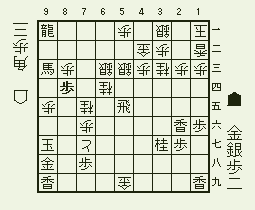

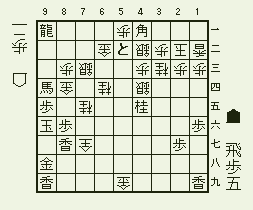

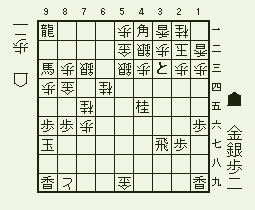

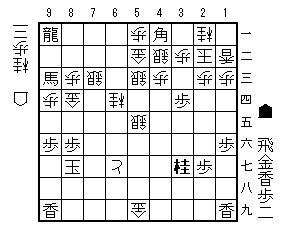

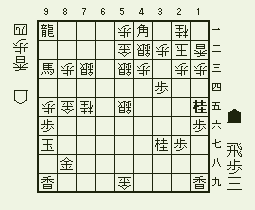

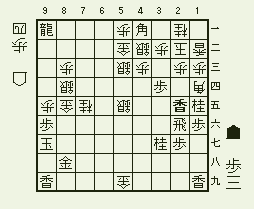

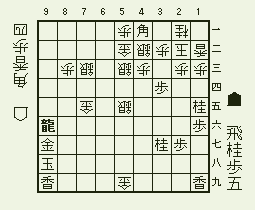

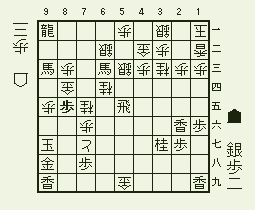

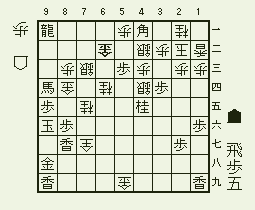

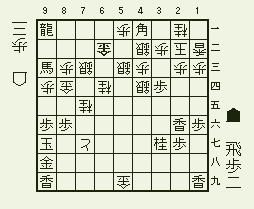

〔柊〕3七桂 に、[4]9五歩(図)が最有力の手である。 “端玉には端歩を突け”の格言に沿った指し手だ。

変化7五桂図35(7八歩図)

変化7五桂図35(7八歩図)

[4]9五歩 に対しては、「7八歩」(図)と打つのがよい。

「7八歩」に、後手はどうするか。

9六歩、同玉、9五歩、9七玉として、そこでまず、7八と の場合。

変化7五桂図36

変化7五桂図36

7八と(図)。 これには2六飛と打つ。

変化7五桂図37

変化7五桂図37

次に2五香と打てば後手な"受けなし"になるが、それに備えて6二金がある。これなら2五香には3一玉で後手良しになる。

2五香ではダメなので、8五歩とこの歩を突く(次の図)

変化7五桂図38

変化7五桂図38

8五には4一の角が利いている。7四金なら3三香と打ちこんで後手陣を攻略できる(香を後手に渡しても9六香に8六玉と逃げるスペースができていることが大きい)

8五歩に、後手は3一玉で勝負。 以下、8四歩、同歩、7四歩、4一玉、7三歩成、同金、2三飛成、7九角(次の図)

変化7五桂図39

変化7五桂図39

7九角(図)、8八歩、同と、2一竜、5二玉、8八金、7六桂、8六玉(次の図)

変化7五桂図40

変化7五桂図40

8六玉(図)と上がって、9五~9四と逃げ込むルートがある。 先手優勢。

変化7五桂図41

変化7五桂図41

「7八歩」に、(9六歩、同玉、9五歩、9七玉として)7六歩(図)の場合。

この場合は、2六香とするのが良い手になる(次の図)

変化7五桂図42

変化7五桂図42

ここで(先手2五飛に備えて)6二金が考えられるが、それには3三歩成が好手になる。 これを同桂なら3四歩、同銀なら5一竜で先手が良くなる。

3一銀がある。 これが粘り強い手なのだ。 以下、2五飛に、1一玉とする

変化7五桂図43

変化7五桂図43

2三飛成なら2二歩で後手良し。 先手は、3三歩成、同桂を入れて5五飛と銀を取る。

以下、4二金、6三角成、6二銀右(先手の5一竜を防いだ)に、8五歩(次の図)

変化7五桂図44

変化7五桂図44

先手は8五歩(図)で、決着をつけに行く。 以下、6三銀、8四歩。

こうなったとき、「7八歩、7六歩」の手交換が入っていることが先手有利に働く。つまり8七桂成、同金、同と、7六金という後手の攻めが、もしも「7八歩、7六歩」の手交換がなければ生じていて、それは厳しい勝負になっていた(次の図)

変化7五桂図45

変化7五桂図45

7五の桂を取って、1五桂と打つのが後手玉への厳しい攻めになる。 7四銀なら、5一竜がある。

この図は、先手勝勢である。

変化7五桂図46

変化7五桂図46

この図は、「変化7五桂図35(7八歩図)」から、9六歩、同玉、7六と(図)の変化。

9六玉の位置で 7六と とすることによって、後手は角を手に入れた場合に、8七角、同金、9五歩、9七玉、8七桂成で、先手玉を詰ますことができる。

しかし、それでもここで5二角成と行く手が成立するのだ!

5二同歩なら、8四馬がある。 その瞬間、金を二枚手に入れたので、3三金から後手玉を詰ますことができる状況になっているのだ(3三金、同歩、同歩成、同玉、3四歩以下)

それは後手負けなので、5二角成に、9五歩、9七玉と上を押さえてから、5二歩と手を戻す。

今度8四馬は、7九角(この角が3五まで利いている)、8八香、8四銀で、後手玉は詰まなくなっていて、これは後手良しになってしまう。

なので、先手は、4一飛と打って攻める。 後手は7九角と“王手”(次の図)

変化7五桂図47

変化7五桂図47

8八香、8七桂成、同金、同と、同玉、3一金、6一飛成、7六桂(次の図)

変化7五桂図48

変化7五桂図48

7六桂(図)には、同玉と取るのがわかりやすい勝ち方。 8八角成に、8四馬(次の図)

変化7五桂図49

変化7五桂図49

8四同銀に、3三金と打ちこむ。以下同桂、同歩成、同歩(同玉は3四歩、2二玉、3三金)、3四桂、同歩、3一竜、同銀、3三金(次の図)

変化7五桂図50

変化7五桂図50

後手玉が詰んだ。

以上、A.7五桂 は、先手良しとなった。

変化7六歩図01

変化7六歩図01

B.7六歩 には、7八歩でもよいが、ここは「3三香」と攻めて先手が勝てる(次の図)

変化7六歩図02

変化7六歩図02

「3三香」(図)に、同桂なら、同歩成、同銀、5二角成である。

「3三香」には、3一銀がこの場合の受けの形。この手は、タイミングを見計らって4二金とする手を含みにしている。

3一銀に、8四馬がある。 金を一枚補充して、3二香成以下、後手玉が“詰めろ”になっている。

だから後手はこの8四馬を取れず、7七歩成、9七玉のあと、4二金と受けることになる。4二金は角取りになっていて、5一竜なら、4一金、同竜、7九角で先手玉が詰まされて負けになる。

しかし、3二香成がある(次の図)

変化7六歩図03

変化7六歩図03

3二香成(図)を、同金なら7三馬で先手良し。

なので3二同銀だが、後手玉は寄っている。 以下、同角成、、同金、3三金(次の図)

変化7六歩図04

変化7六歩図04

3三金(図)で、後手玉は“詰み”。

同桂なら、同歩成、同玉、3四歩、同玉、4五銀、3三玉、2五桂、4二玉、3四桂、5二玉、5一竜、同玉、7三馬、6二合、5二歩以下。

1一玉には、2二金、同金、同玉、3三銀、同桂、同歩成、同玉、3一飛、3二合、3四歩以下。

この詰み筋も、3七桂が後手玉の上部をしっかり押さえている。

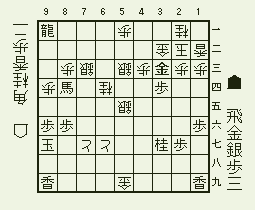

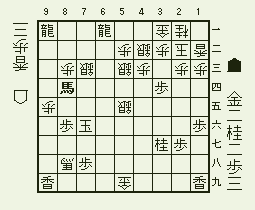

変化6六銀図01

変化6六銀図01

C.6六銀(図)。 桂馬を温存して銀を攻めに使う。 それによって、先手の手を見て、場合によっては桂を受けに使うこともできる。

この手には、4五桂と跳ねる(次の図)

変化6六銀図02

変化6六銀図02

4五桂に対し、<e>4四銀なら、5三歩、6二金、3三香で後手玉は攻略できる。

だから後手は、<f>7七と、あるいは <g>7七銀成 を選ぶことになる。

まず<f>7七と は、9七玉、7五桂、8九香、8七と、同香、7七銀成、9八金と進む(次の図)

変化6六銀図03

変化6六銀図03

後手は、攻めることで、先手に「金香」を受けに使わせ、その分だけ先手の後手陣への攻撃力は小さくなった。

そこで4四銀。 以下5三歩、9五歩(詰めろ)、同歩、9六歩、同玉、9四歩。

先手はこれを、9四同馬と取るのがわかりやすい。 同金なら5二歩成で、先手が攻め勝つ(以下7四角には8五歩でよい)

9四同金では後手勝てないと見て、6二金(次の図)

変化6六銀図04

変化6六銀図04

先手に攻めの“手番”がまわった。 3三歩成とする。

同桂に、5二歩成(次の図)

変化6六銀図05

変化6六銀図05

5二同金ならもちろん同角成である。

後手は3一銀と抵抗するが、5一竜、4五桂に、4二飛(次の図)

変化6六銀図06

変化6六銀図06

先手勝勢である。

変化6六銀図07

変化6六銀図07

<g>7七銀成(図)の場合。

9七玉、7五桂、8九香(代えて9八金は先手苦戦)に、7八と(次の図)

変化6六銀図08

変化6六銀図08

8九に打った香車を取りに来た7八と。

そこで3七飛(図)の返し技があった。 次に8四馬から金を取れば、3二角成、同玉、3三金から後手玉をいっきに詰ますことができる。

4四銀引と受けても、5三歩、6二金、3三歩成、同桂、同桂成、同銀引、3四桂で、寄り。

なので、後手は8九とで攻め合いにでる。以下、7七飛(次の図)

変化6六銀図09

変化6六銀図09

そこで9九とでは、3三歩成から後手陣が寄ってしまう(3三同桂なら7五飛から3四桂をねらう。3三同銀なら、5二角成がある)

なので後手は7六歩とし、3七飛に、3一香と自陣を補強する。

対して、3三歩成と攻める(次の図)

変化6六銀図10

変化6六銀図10

3三同桂、5三桂成、同金、3四歩、4五桂、5一竜(次の図)

変化6六銀図11

変化6六銀図11

5一同銀は、3三銀以下、“詰み”。 先手勝勢である。

この変化も、3七桂と跳ねた桂馬が、存分に働いた。

C.6六銀 も、先手良し。

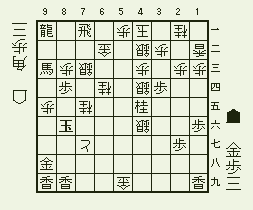

変化4四銀図01

変化4四銀図01

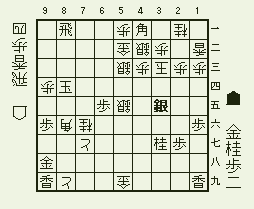

D.4四銀引(図)の場合。

先手は2六香と打つ。

ここで後手が一手パスのような手を指したり、あるいは3五銀なら、2三香成、同玉、1一飛で、いっきに先手勝勢になる。 この場合、3七桂が後手玉の上部を押さえる駒としてよく働いている。

よって後手は、7五桂、9七玉、7七と、9八金を決め、そこで6二金とする(次の図)

変化4四銀図02

変化4四銀図02

先手に金を使わせたので、今度2三香成~1一飛は、2二玉で、逆に後手勝ちになる。

そして6二金は、先手の2五飛に備えた手である(2五飛、3一玉は後手良し)

ここは5二歩が最善手になる(次の図)

変化4四銀図03

変化4四銀図03

5二同歩なら、今度は2五飛が有効となり、それは先手が勝ち。

5二歩には、6一歩と受けるのが常識的な受けだが、この場合は、5一歩成、同銀、2三香成、同玉、3一飛で、先手優勢となる。

だから後手は、3五銀でどうか。 2六香を除きにくる意味。

以下、5一歩成、2六銀、同歩、9五歩、8四馬(次の図)

変化4四銀図04

変化4四銀図04

8四馬(図)で、先手は持駒を「飛金銀」と持ったので、3二角成、同玉、4一銀以下後手玉への“詰めろ”になっている。

先手勝ち。

D.4四銀引 も、先手良しになった。

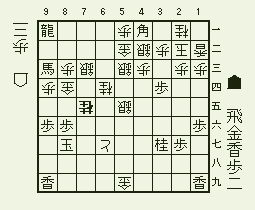

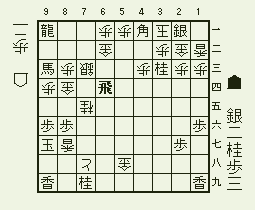

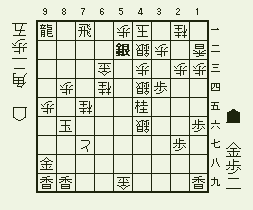

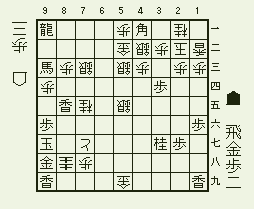

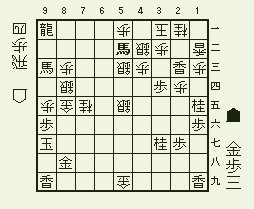

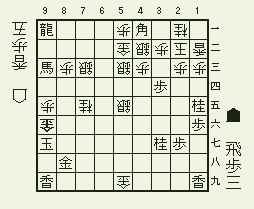

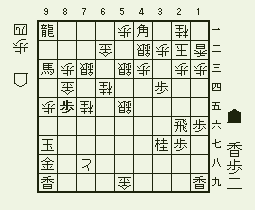

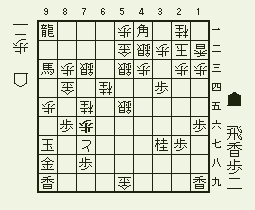

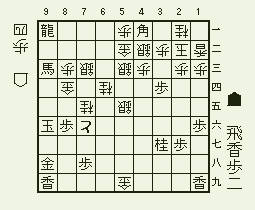

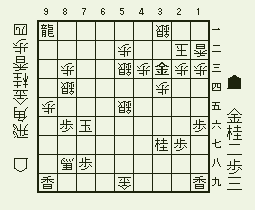

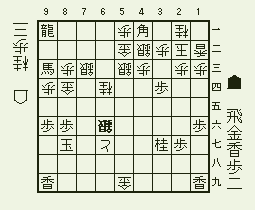

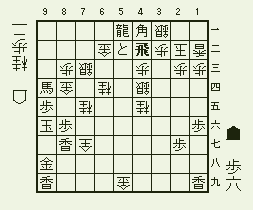

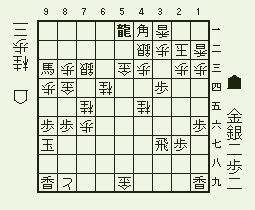

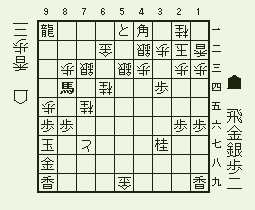

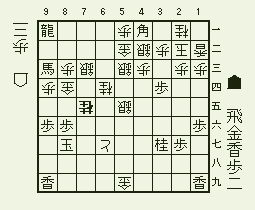

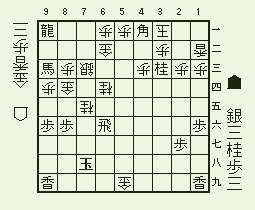

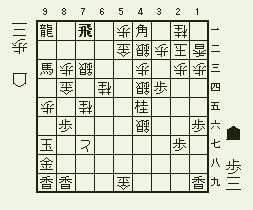

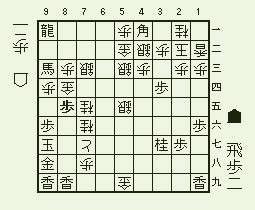

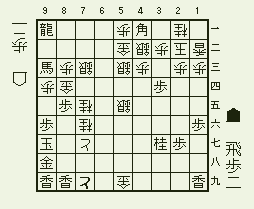

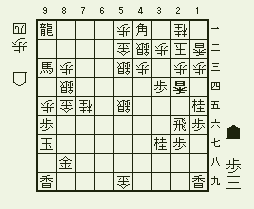

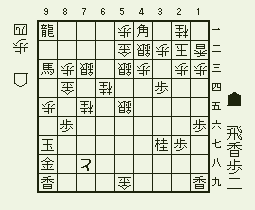

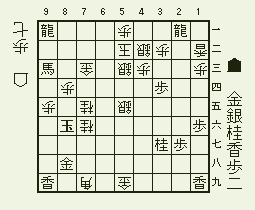

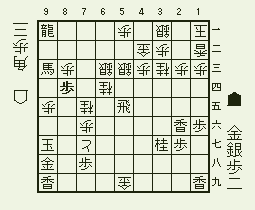

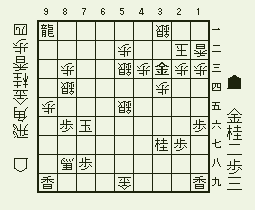

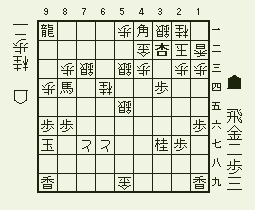

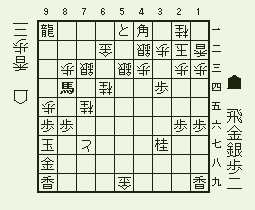

3七桂基本図(再掲)

3七桂基本図(再掲)

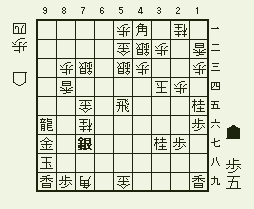

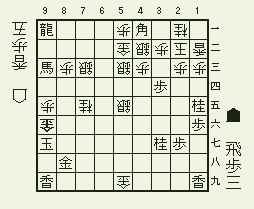

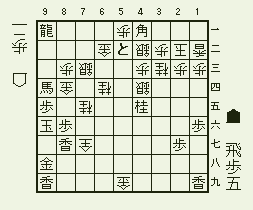

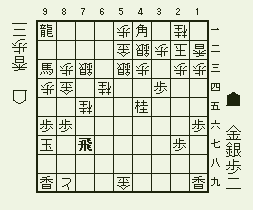

結論。 〔柊〕3七桂 は先手良し

〔柊〕3七桂は、一見、遅いように見えるが、どの変化になってもこの桂が有効に働いてくる。

そして、「飛」と「香」をまだ両方手持ちにしているので、攻めの手段が色々と選べる。

〔柊〕3七桂は、調べてみれば、先手がかなり勝ちやすいとわかった(この手は最新ソフトも見逃していた手だったのだが)

ただし、感覚的・理論的には先手が指しやすいが、変化は相当に広いので、実践的には大変かもしれない。

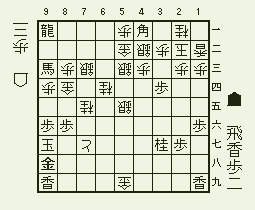

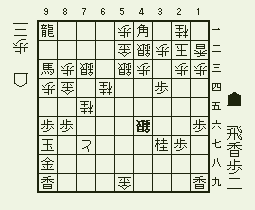

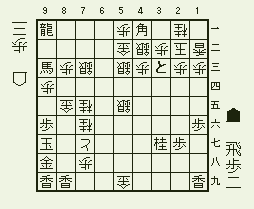

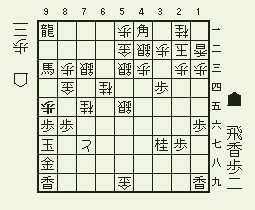

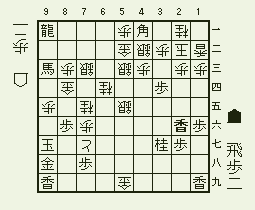

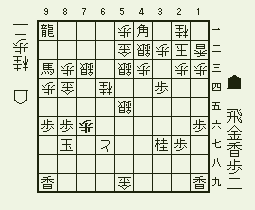

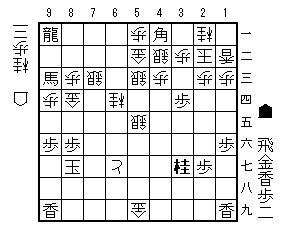

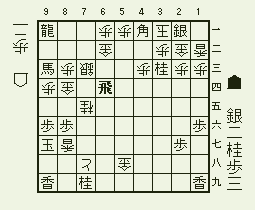

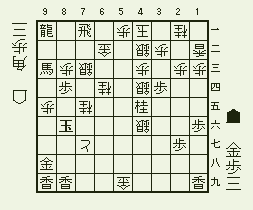

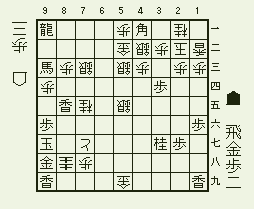

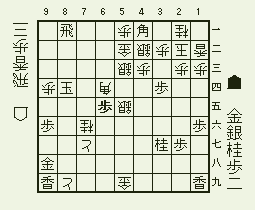

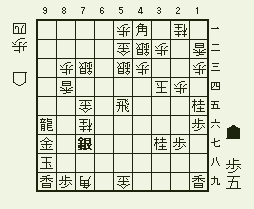

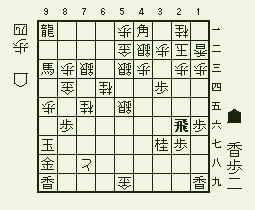

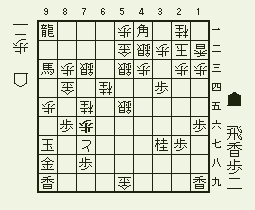

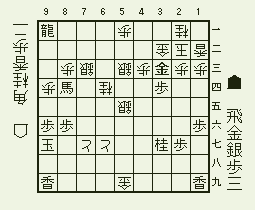

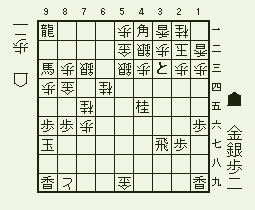

「6七と図」のまとめ

6七と図

6七と図

〔松〕3三歩成 → 先手良し

〔竹〕5二角成 → 先手良し

〔梅〕2五香 → 互角

〔栗〕8九香 → 先手良し

〔柿〕7九香 → 後手良し

〔杉〕5四歩 → 先手良し

〔柏〕2六飛 → 先手良し

〔橘〕3三香 → 先手良し

〔桃〕2六香 → 先手良し

〔楓〕2五飛 → 先手良し

〔桜〕9七玉 = 実戦の進行

〔桐〕9八玉

〔柊〕3七桂 → 先手良し

これで、「先手の勝ち筋」は、なんと、少なくとも9通り ということになった。

[あいつの夢の産物にすぎないくせしてさ]

「そこの王さまが目をさましたがさいご。あんたは消えちゃうんだぜ」ソックリダムもいいだす。「ぱっと――ローソクみたいに」

「いやよ、そんなの!」アリスは頭にきて、「それに、あたしが王さまの夢の中にしか存在しないんだったら、あんたたちこそどうなの、教えてよ」

「おんなじさ」とソックリダム。

「おんなじ、おんなじ」ソックリディーもわめきたてる。

あんまり大声なので、アリスは思わずたしなめた。「しいっ! そんなにうるさくすると、ほんとに起こしちゃうじゃないの」

「起こすのどうのなんて、あんたもよくいうよ」とソックリダム。「あいつの夢の産物にすぎないくせしてさ。あんた、自分がほんとに存在していないことくらい、十分わかってるだろ」

「だってここにいるじゃないの、ほんとに」アリスは泣きだしちゃってね。

「泣いたって、ほんとの存在になれるわけじゃないし」ソックリダムのご意見だ、「泣くことなんかありゃしない」

「だってほんとの存在じゃなかったら」アリスはすっかりばかばかしくなってきて、泣きわらいしながら、「泣くことだってできないはずよ」

「あんた、まさかその涙をほんものと思っているんじゃないだろうね」ソックリダムがばかにしきった口調ででさえぎる。

(『鏡の国のアリス』ルイス・キャロル著 矢川澄子訳 新潮文庫 より)

森で大いびきをかいて寝ている「赤の王さま」。

ソックリディーとソックリダムの言うことには、アリスはこの「赤の王さま」の夢の中の存在で、王さまが目を覚ますと、アリスは消えてしまうのだという。

「鏡の国」は、「赤の王さま」の見ている夢の世界だというのだ。

C.S.ルイスのナルニア国シリーズ『最後の戦い』でナルニアが終わるとき「時の翁」が目を覚ますというエピソードを思い出す。

もう一つ思いだすのは、『胡蝶の夢』の話である。

これは古代中国の荘子の残した説話で、『自分は夢の中で蝶になってひらひらと楽しく飛んでいたのだが――いやまてよ、目覚めた後になって「自分」に戻って思ったのだが、「蝶になった自分」が本物で、今の自分の存在のほうがまぼろし――つまり、「自分」は、“蝶が見ている夢の中の存在” という可能性もあるのか―――というようなことを考えてもやもやした』というエピソード。

『鏡の国のアリス』のラストでも、もとの暖炉のある部屋に戻った7歳半の少女アリスは、子猫キティを相手に、荘子の『胡蝶の夢』のような哲学的問いかけをするのである。

「夢を見ていたのはどっちなのか」(「赤の王さま」なのか自分なのか)と。

キティはそれに答えず、自分の手をなめてきれいにすることに夢中なのであった。

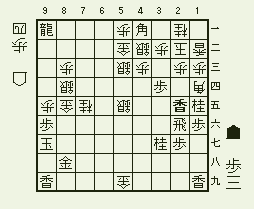

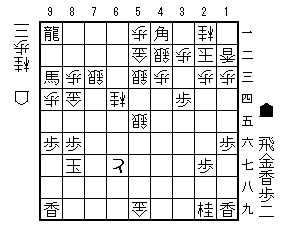

<第42譜 右桂の出番だ>

≪最終一番勝負 第42譜 指始図≫

この図を一手戻した図、「6七と図」を、我々は目下、研究調査中である。

6七と図

6七と図〔松〕3三歩成 → 先手良し

〔竹〕5二角成 → 先手良し

〔梅〕2五香 → 互角

〔栗〕8九香 → 先手良し

〔柿〕7九香 → 後手良し

〔杉〕5四歩 → 先手良し

〔柏〕2六飛 → 先手良し

〔橘〕3三香 → 先手良し

〔桃〕2六香 → 先手良し

〔楓〕2五飛 → 先手良し

〔桜〕9七玉 = 実戦の進行

〔桐〕9八玉

「最終一番勝負」の実戦では、我々(先手番=終盤探検隊)は〔桜〕9七玉を選んだのだが、後で調べてみるとこのように、この「6七と図」で(9七玉以外の)「先手の勝ち筋」が、続々と発見されたのであった。

ここまで来たら、「6七と図」をとことんまで調べ尽くしてしまいたい。

ということで、今回の調査研究は、〔柊〕3七桂についてである。

[調査研究:3七桂]

3七桂基本図

3七桂基本図〔柊〕3七桂 は、攻めの力を溜める手。 後手が何を指すかを見て、どう攻めていくかを決めていく。

ここで先手の手番なら、2六香と打って、次に2五飛と打てば後手陣を攻略できる。 3七桂はこうした攻めのバックアップの駒になっている。

ここで考えられる後手の有力手は、次の4つ。

A.7五桂、B.7六歩、C.6六銀、D.4四銀引

これを順に見ていく。

変化7五桂図01

変化7五桂図01A.7五桂(図)、9七玉、7七と、9八金(次の図)

変化7五桂図02(9八金図)

変化7五桂図02(9八金図)後手が7五桂と桂馬を攻めに使ったので、“桂馬を受けに使う”という選択肢がなくなった。

しかし、先手は「金」を受けに使うことになった(8九香と受けるより9八金と受けるほうがしっかりしている)

ここで後手が何を指すか。

[1]6六銀、[2]4六銀、[3]7六桂、[4]9五歩 が候補手。

変化7五桂図03(6六銀図)

変化7五桂図03(6六銀図)[1]6六銀 には、2六飛と打つ。 次に2五香の狙いに備えて、後手は6二金(それでも2五香なら3一玉で後手良し)

6二金には、3三香(次の図)

変化7五桂図04

変化7五桂図042筋の飛車と、この3三香の組み合わせは、破壊力がすごい。

この場合、3一銀では5一竜があって無効なので、3三香を同桂と取る。以下同歩成、同銀、6六飛と進む。

さらに、4二銀右(先手の5一竜を防いだ)に、2五桂とする(次の図)

変化7五桂図05

変化7五桂図05先手の攻めが調子が良い。

後手は6一歩。この手は、3一玉から先手の角を取りにいく狙いをもっている。

以下、4五桂打、3一玉、3三桂右不成、同銀、同桂不成、8七桂成、同金、同と、同玉、7五桂、7八玉(次の図)

変化7五桂図06

変化7五桂図06さあ、どっちが寄せ勝つか。 後手は先手玉に“詰めろ以上”で迫らないと、先手2一銀と打たれると劣勢が明らかになる。 4二玉と逃げておくのは、3四桂、3三玉、3五銀で、先手勝ち。

また、ここで6七金と打てば後手は飛車を取れるが、それでは勝てない。

5八金が、7七歩以下詰めろだ。

以下、7九桂、7七歩、8八玉、8七香、9七玉、7八歩成、2一銀、2二金、6四飛(次の図)

変化7五桂図07

変化7五桂図07先手が勝ちになった。 6四飛(図)で桂馬を取って、6四同銀に、3四桂と打てば、後手玉は“必至”になる。

変化7五桂図08(4八銀図)

変化7五桂図08(4八銀図)[2]4六銀(図)という手がある。3七桂取りを見せて、先手の狙いの2六飛+2五香の手を防いでいる。

変化7五桂図09

変化7五桂図09先手は、4五桂と桂をはねる。 これで先手が調子よく見えるがどうだろうか。

このままなら3三歩成、同桂、5三桂成の攻めや、3三香という攻めがある。

だから4四銀としたいが、それには5二角成、同歩、4一飛、3一角、3三歩成、同銀引、同桂成、同玉、4五金で、後手玉が寄ってしまう。

ということで、ここは後手9五歩と端を攻める。これには8九香と8筋を強化しておく。以下、9六歩、同玉、9五歩、9七玉に、そこで4四銀とする。これなら、5二角成、同歩、4一飛には、今度は7九角と打って、8八香、同角成、同金、9六香で先手玉が詰むので、その攻め筋がない。

しかし4四銀で後手陣が弱体化したことで、すでに先手優位の局面になっている。

7一飛と打つのがわかりやすい勝ち方(次の図)

変化7五桂図10

変化7五桂図107一飛(図)。 飛車と香とを両方使わないで3七桂と力をためたおかげで、今度は「8九香」と受けて「7一飛」と二枚飛車で攻めるこの図が出現した(上の変化では「2六飛+3三香」が出てきたし、多彩な使い方ができている)

7一飛の次の狙いはもちろん5二角成だ。

6二銀なら6一飛成としておき、さらに6三銀なら、そこで5三歩が刺さる。

7一飛(図)に6二金以下を解説しよう。

その手には、8五歩と突く。7四金なら8六玉~9五玉で、先手玉が安全になり、後手に勝ち目がなくなる。

なので、後手は3一玉で勝負。 以下8四歩、4一玉、8六玉(次の図)

変化7五桂図11

変化7五桂図118四銀、同馬、同歩、6三歩、同金、5二銀(次の図)

変化7五桂図12

変化7五桂図12これで後手玉は寄り。 5二同玉に、6一飛成、4一玉、5二金、3一玉、4二金、2二玉、3一銀、1一玉、6三竜となって、先手勝ち。

変化7五桂図13

変化7五桂図13[3]7六桂(図)。 この桂を使って攻めてきた場合。

これは、8九香と受ける。

この瞬間は、先手に「金香」と受けに使わせることができて後手好調にみえる。

後手は 7八歩。 対して先手には、8五歩があった(次の図)

変化7五桂図14

変化7五桂図147四金なら8六玉で先手良し。 8六玉がこの場合の先手の狙い筋で、後手の7六桂の弱点を衝いている。

8五同金にはどうするのか。同香としてはいけない。それは――――(次の図)

変化7五桂図15

変化7五桂図158八桂成(図)で先手負け。

8六玉と逃げるのは8七桂成、7五玉、6四銀左上で詰みなので、8八同金だが、同と、同玉、8七金、8九玉、6九金で、受けがない。

変化7五桂図16

変化7五桂図168五同金を“同香と取れない”なら、なぜ8五歩を突いたのか?

8五同金に、3三歩成(図)と攻めていくのが“正解手順”である。

3三同銀(3三同玉なら3六飛、4四玉、5二角成で先手良し)に、5二角成、同歩、3一飛(次の図)

変化7五桂図17

変化7五桂図17これで先手が勝ちになる。

ここで「8五歩、同金」と突きすてた意味がわかる。 7九角に“8八歩”と歩で受けられるのだ。 もしも「8五歩、同金」の手交換なしにこの攻めを決行していたら、8八金打と受けるしかなく、それでは先手が悪いところだった。

変化7五桂図18

変化7五桂図18なので後手は7九歩成と攻め合う。 以下、8四歩、8九と、8六玉、8四銀、同馬、同歩、7五玉、6四角(次の図)

変化7五桂図19

変化7五桂図19玉は狭い場所から脱出できたが、6四角(図)と「王手竜取り」を掛けられた。だが、これは承知の上だ。

8四玉、9一角、8一飛、8二飛、同飛成、同角、8一飛、6四角、6五歩(次の図)

変化7五桂図20

変化7五桂図20これで、先手良しがはっきりした。 この場合、8一飛と一段目に飛車を打っておくのが大事。

8二飛、同飛成、同角なら、もう一度8一飛で、もう角はたすからない(6二飛には7四桂)

逃げるなら8六角だが、それには3三歩成。 同銀は5二角成、同歩に、3一銀、1一玉、2二金以下詰み。

3三同玉に、3五銀(次の図)

変化7五桂図21

変化7五桂図213五銀と打つのが、3七桂を生かした寄せ。2五(4五)桂、2二玉、3四桂のねらいを、後手は受けられない。

先手勝勢。

変化7五桂図22

変化7五桂図227八歩 では後手勝てない―――ということで、その手に代えて、9五歩(図)と攻めるのはどうか。

この手に対しても、先手は8五歩だ。8五同金なら、今度は同香と取る。8八桂成には8六玉として、今度は9五玉と逃げれるのでこう進むと先手勝勢。

なので、9五歩、8五歩に、後手はすぐ8八桂成と攻める。以下、同香、同と、同金、8五金(先手8八同金のところでは同玉と取る手もあるが、6六銀、8四歩、8五香と進むと先手苦労しそうだ)

8五金に、先手どうするか。 桂が手に入ってので、1五桂と打っておく(次の図)

変化7五桂図23

変化7五桂図23さて、手番の後手はどう指してくるか。

1四歩 が気になるところだが、それは2三桂成、同玉、5二角成で、先手良し(1四歩の手が一手パスになってしまう)

候補手は、8四銀、8四香、9六金、9六歩 とある。

変化7五桂図24

変化7五桂図248四銀 なら今度は2三桂成、同玉、5二角成は逆に後手良しになる。

8四銀 には、2六飛と打って“詰めろ”をかける。 以下、2四香(図)だが―――

これは同飛と取って、同歩、2三香、3一玉、5二角成で――(次の図)

変化7五桂図25

変化7五桂図25先手勝ち。

変化7五桂図26

変化7五桂図268四香(図)は、9六金以下、“詰めろ”になっている。

これにはしかし、同馬と取ればよい。 同銀に、2六飛、1四角、2五香で――(次の図)

変化7五桂図27

変化7五桂図27これも先手勝勢。 以下2五角、同飛、2四香は、やはり同飛、同歩、2三香で良い。

変化7五桂図28

変化7五桂図289六金(図)は、9八玉、8六香、7五馬、8八香成、同玉、8七金打、7九玉と進む。

途中、8六香の手に代えて、8四銀とするのは、ここでも、2六飛、2四香、同飛、同歩、2三香で先手勝ち。

7九玉に、後手は先手玉に詰めろを掛けたいが、掛ける手がない。

6八玉と逃げられるともう後手は勝ち目がないので、5八金とするが―――(次の図)

変化7五桂図29

変化7五桂図292六香(図)で、先手勝ち。

変化7五桂図30

変化7五桂図309六歩(図)には、9八玉。

そこで9七香、8九玉、9九香成、同玉、8六香も、2六香で先手勝ち。後手は先手に香車を安易に渡せない。

なので、9八玉には、9七歩成、同金、9六歩(次の図)

変化7五桂図31

変化7五桂図31それには、7五馬と切るのが、用意の一手。 9七歩成なら同馬で手順に馬を逃げられてしまうので、後手は7五同金。

先手は9六竜とする(次の図)

変化7五桂図32

変化7五桂図32先手優勢。 こう進んでみると、1五桂と打った手が効果的に働いている。

現状、後手玉には、2三桂成、同玉、2四飛、同玉、2六竜以下の“詰めろ”が掛かっている。

この図で3一玉と指すのは、5二角成、同歩、9一竜、5一香、2三桂成で、先手勝ち。

7九角の攻防手が有力候補手となるが、2三桂成、同玉、2五飛、2四歩、5五飛、7六桂、1五桂、3四玉、8九歩、8四香、7七銀(次の図)

変化7五桂図33

変化7五桂図33後手の攻め手を受け止めて、先手勝勢になった。次に3二角成とすれば“詰めろ”になる。

ここでは6四銀左と指す手が考えられるが、5九飛、4六角成に、3五歩、同玉、2六金、4四玉、4五歩、3四玉、3二角成という要領で、先手が勝ち。

以上見てきた通り、[3]7六桂 は、先手良し。

変化7五桂図34(9五歩図)

変化7五桂図34(9五歩図)〔柊〕3七桂 に、[4]9五歩(図)が最有力の手である。 “端玉には端歩を突け”の格言に沿った指し手だ。

変化7五桂図35(7八歩図)

変化7五桂図35(7八歩図)[4]9五歩 に対しては、「7八歩」(図)と打つのがよい。

「7八歩」に、後手はどうするか。

9六歩、同玉、9五歩、9七玉として、そこでまず、7八と の場合。

変化7五桂図36

変化7五桂図367八と(図)。 これには2六飛と打つ。

変化7五桂図37

変化7五桂図37次に2五香と打てば後手な"受けなし"になるが、それに備えて6二金がある。これなら2五香には3一玉で後手良しになる。

2五香ではダメなので、8五歩とこの歩を突く(次の図)

変化7五桂図38

変化7五桂図388五には4一の角が利いている。7四金なら3三香と打ちこんで後手陣を攻略できる(香を後手に渡しても9六香に8六玉と逃げるスペースができていることが大きい)

8五歩に、後手は3一玉で勝負。 以下、8四歩、同歩、7四歩、4一玉、7三歩成、同金、2三飛成、7九角(次の図)

変化7五桂図39

変化7五桂図397九角(図)、8八歩、同と、2一竜、5二玉、8八金、7六桂、8六玉(次の図)

変化7五桂図40

変化7五桂図408六玉(図)と上がって、9五~9四と逃げ込むルートがある。 先手優勢。

変化7五桂図41

変化7五桂図41「7八歩」に、(9六歩、同玉、9五歩、9七玉として)7六歩(図)の場合。

この場合は、2六香とするのが良い手になる(次の図)

変化7五桂図42

変化7五桂図42ここで(先手2五飛に備えて)6二金が考えられるが、それには3三歩成が好手になる。 これを同桂なら3四歩、同銀なら5一竜で先手が良くなる。

3一銀がある。 これが粘り強い手なのだ。 以下、2五飛に、1一玉とする

変化7五桂図43

変化7五桂図432三飛成なら2二歩で後手良し。 先手は、3三歩成、同桂を入れて5五飛と銀を取る。

以下、4二金、6三角成、6二銀右(先手の5一竜を防いだ)に、8五歩(次の図)

変化7五桂図44

変化7五桂図44先手は8五歩(図)で、決着をつけに行く。 以下、6三銀、8四歩。

こうなったとき、「7八歩、7六歩」の手交換が入っていることが先手有利に働く。つまり8七桂成、同金、同と、7六金という後手の攻めが、もしも「7八歩、7六歩」の手交換がなければ生じていて、それは厳しい勝負になっていた(次の図)

変化7五桂図45

変化7五桂図457五の桂を取って、1五桂と打つのが後手玉への厳しい攻めになる。 7四銀なら、5一竜がある。

この図は、先手勝勢である。

変化7五桂図46

変化7五桂図46この図は、「変化7五桂図35(7八歩図)」から、9六歩、同玉、7六と(図)の変化。

9六玉の位置で 7六と とすることによって、後手は角を手に入れた場合に、8七角、同金、9五歩、9七玉、8七桂成で、先手玉を詰ますことができる。

しかし、それでもここで5二角成と行く手が成立するのだ!

5二同歩なら、8四馬がある。 その瞬間、金を二枚手に入れたので、3三金から後手玉を詰ますことができる状況になっているのだ(3三金、同歩、同歩成、同玉、3四歩以下)

それは後手負けなので、5二角成に、9五歩、9七玉と上を押さえてから、5二歩と手を戻す。

今度8四馬は、7九角(この角が3五まで利いている)、8八香、8四銀で、後手玉は詰まなくなっていて、これは後手良しになってしまう。

なので、先手は、4一飛と打って攻める。 後手は7九角と“王手”(次の図)

変化7五桂図47

変化7五桂図478八香、8七桂成、同金、同と、同玉、3一金、6一飛成、7六桂(次の図)

変化7五桂図48

変化7五桂図487六桂(図)には、同玉と取るのがわかりやすい勝ち方。 8八角成に、8四馬(次の図)

変化7五桂図49

変化7五桂図498四同銀に、3三金と打ちこむ。以下同桂、同歩成、同歩(同玉は3四歩、2二玉、3三金)、3四桂、同歩、3一竜、同銀、3三金(次の図)

変化7五桂図50

変化7五桂図50後手玉が詰んだ。

以上、A.7五桂 は、先手良しとなった。

変化7六歩図01

変化7六歩図01B.7六歩 には、7八歩でもよいが、ここは「3三香」と攻めて先手が勝てる(次の図)

変化7六歩図02

変化7六歩図02「3三香」(図)に、同桂なら、同歩成、同銀、5二角成である。

「3三香」には、3一銀がこの場合の受けの形。この手は、タイミングを見計らって4二金とする手を含みにしている。

3一銀に、8四馬がある。 金を一枚補充して、3二香成以下、後手玉が“詰めろ”になっている。

だから後手はこの8四馬を取れず、7七歩成、9七玉のあと、4二金と受けることになる。4二金は角取りになっていて、5一竜なら、4一金、同竜、7九角で先手玉が詰まされて負けになる。

しかし、3二香成がある(次の図)

変化7六歩図03

変化7六歩図033二香成(図)を、同金なら7三馬で先手良し。

なので3二同銀だが、後手玉は寄っている。 以下、同角成、、同金、3三金(次の図)

変化7六歩図04

変化7六歩図043三金(図)で、後手玉は“詰み”。

同桂なら、同歩成、同玉、3四歩、同玉、4五銀、3三玉、2五桂、4二玉、3四桂、5二玉、5一竜、同玉、7三馬、6二合、5二歩以下。

1一玉には、2二金、同金、同玉、3三銀、同桂、同歩成、同玉、3一飛、3二合、3四歩以下。

この詰み筋も、3七桂が後手玉の上部をしっかり押さえている。

変化6六銀図01

変化6六銀図01C.6六銀(図)。 桂馬を温存して銀を攻めに使う。 それによって、先手の手を見て、場合によっては桂を受けに使うこともできる。

この手には、4五桂と跳ねる(次の図)

変化6六銀図02

変化6六銀図024五桂に対し、<e>4四銀なら、5三歩、6二金、3三香で後手玉は攻略できる。

だから後手は、<f>7七と、あるいは <g>7七銀成 を選ぶことになる。

まず<f>7七と は、9七玉、7五桂、8九香、8七と、同香、7七銀成、9八金と進む(次の図)

変化6六銀図03

変化6六銀図03後手は、攻めることで、先手に「金香」を受けに使わせ、その分だけ先手の後手陣への攻撃力は小さくなった。

そこで4四銀。 以下5三歩、9五歩(詰めろ)、同歩、9六歩、同玉、9四歩。

先手はこれを、9四同馬と取るのがわかりやすい。 同金なら5二歩成で、先手が攻め勝つ(以下7四角には8五歩でよい)

9四同金では後手勝てないと見て、6二金(次の図)

変化6六銀図04

変化6六銀図04先手に攻めの“手番”がまわった。 3三歩成とする。

同桂に、5二歩成(次の図)

変化6六銀図05

変化6六銀図055二同金ならもちろん同角成である。

後手は3一銀と抵抗するが、5一竜、4五桂に、4二飛(次の図)

変化6六銀図06

変化6六銀図06先手勝勢である。

変化6六銀図07

変化6六銀図07<g>7七銀成(図)の場合。

9七玉、7五桂、8九香(代えて9八金は先手苦戦)に、7八と(次の図)

変化6六銀図08

変化6六銀図088九に打った香車を取りに来た7八と。

そこで3七飛(図)の返し技があった。 次に8四馬から金を取れば、3二角成、同玉、3三金から後手玉をいっきに詰ますことができる。

4四銀引と受けても、5三歩、6二金、3三歩成、同桂、同桂成、同銀引、3四桂で、寄り。

なので、後手は8九とで攻め合いにでる。以下、7七飛(次の図)

変化6六銀図09

変化6六銀図09そこで9九とでは、3三歩成から後手陣が寄ってしまう(3三同桂なら7五飛から3四桂をねらう。3三同銀なら、5二角成がある)

なので後手は7六歩とし、3七飛に、3一香と自陣を補強する。

対して、3三歩成と攻める(次の図)

変化6六銀図10

変化6六銀図103三同桂、5三桂成、同金、3四歩、4五桂、5一竜(次の図)

変化6六銀図11

変化6六銀図115一同銀は、3三銀以下、“詰み”。 先手勝勢である。

この変化も、3七桂と跳ねた桂馬が、存分に働いた。

C.6六銀 も、先手良し。

変化4四銀図01

変化4四銀図01D.4四銀引(図)の場合。

先手は2六香と打つ。

ここで後手が一手パスのような手を指したり、あるいは3五銀なら、2三香成、同玉、1一飛で、いっきに先手勝勢になる。 この場合、3七桂が後手玉の上部を押さえる駒としてよく働いている。

よって後手は、7五桂、9七玉、7七と、9八金を決め、そこで6二金とする(次の図)

変化4四銀図02

変化4四銀図02先手に金を使わせたので、今度2三香成~1一飛は、2二玉で、逆に後手勝ちになる。

そして6二金は、先手の2五飛に備えた手である(2五飛、3一玉は後手良し)

ここは5二歩が最善手になる(次の図)

変化4四銀図03

変化4四銀図035二同歩なら、今度は2五飛が有効となり、それは先手が勝ち。

5二歩には、6一歩と受けるのが常識的な受けだが、この場合は、5一歩成、同銀、2三香成、同玉、3一飛で、先手優勢となる。

だから後手は、3五銀でどうか。 2六香を除きにくる意味。

以下、5一歩成、2六銀、同歩、9五歩、8四馬(次の図)

変化4四銀図04

変化4四銀図048四馬(図)で、先手は持駒を「飛金銀」と持ったので、3二角成、同玉、4一銀以下後手玉への“詰めろ”になっている。

先手勝ち。

D.4四銀引 も、先手良しになった。

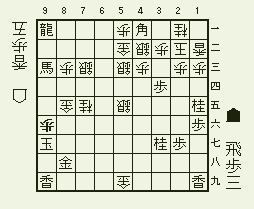

3七桂基本図(再掲)

3七桂基本図(再掲)結論。 〔柊〕3七桂 は先手良し

〔柊〕3七桂は、一見、遅いように見えるが、どの変化になってもこの桂が有効に働いてくる。

そして、「飛」と「香」をまだ両方手持ちにしているので、攻めの手段が色々と選べる。

〔柊〕3七桂は、調べてみれば、先手がかなり勝ちやすいとわかった(この手は最新ソフトも見逃していた手だったのだが)

ただし、感覚的・理論的には先手が指しやすいが、変化は相当に広いので、実践的には大変かもしれない。

「6七と図」のまとめ

6七と図

6七と図〔松〕3三歩成 → 先手良し

〔竹〕5二角成 → 先手良し

〔梅〕2五香 → 互角

〔栗〕8九香 → 先手良し

〔柿〕7九香 → 後手良し

〔杉〕5四歩 → 先手良し

〔柏〕2六飛 → 先手良し

〔橘〕3三香 → 先手良し

〔桃〕2六香 → 先手良し

〔楓〕2五飛 → 先手良し

〔桜〕9七玉 = 実戦の進行

〔桐〕9八玉

〔柊〕3七桂 → 先手良し

これで、「先手の勝ち筋」は、なんと、少なくとも9通り ということになった。