| 天地明察 価格:¥ 1,890(税込) 発売日:2009-12-01 |

読み始めてすぐ、20ページ辺りで読む手が止まった。図付きで算術の問題が書かれていた。『今、図のごとく釣(高さ)が9寸、股(底辺)が12寸の勾股弦(直角三角形)があり、内部に直径が等しい円を二つ入れる。円の直径はいくらか。』

1時間は猶に考えたが、答えが出ず。読み進めると答えは書かれていた。その後に、解法も書かれてはいた。しかし、解法に至る道筋、なぜそうなるのかが書かれていない。

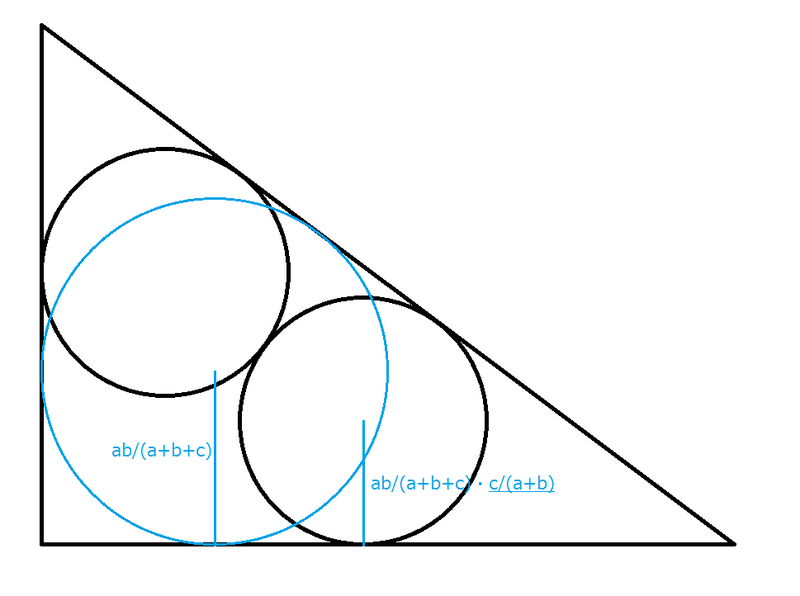

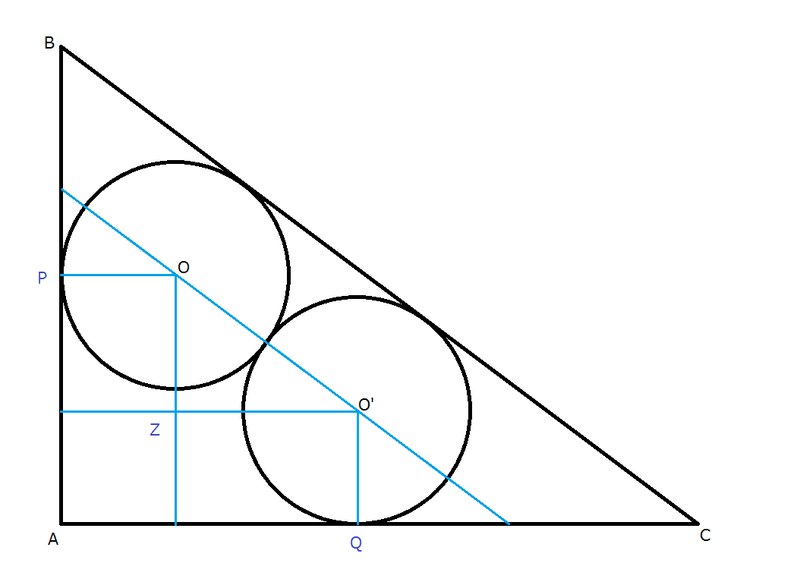

高さをa、底辺をb、斜辺をcとする(それぞれ9寸、12寸、15寸)と、{2ab/(a+b+c)} ・ {c/(a+b)}で答えが得られると書かれているがその式がどうやって出てきたのか書かれていない。読み終わった今もときおり考えているがさっぱり道程が見出せない。ネット上でも「へいほう!」さんの「『天地明察』算術の問題」という記事を目にしたくらいで、解き方を書いたサイトは見つけられなかった。

この棘が引っ掛かって楽しめなかった……のならばそこまでの小説だが、非常に面白く読むことができた。時は四代家綱の時代。戦国の気分が時代の空気から消え去ろうという時代だ。士道に新たな価値を付与しようとした保科正之による文治の精神が、暦、囲碁、算術などをメインにした本書のテーマ性と合致し上手く表現されている。

主人公渋川春海の人物像もよく描かれている。周囲のキャラクター、特に年上の人物たちの造形が印象に残った。ただ、時代小説の陥穽である、歴史上の動きを描く部分で中盤以降はそれに傾きがちになり、主人公の視点による描写が減ってしまったことは残念。個人的にはもう少し科学的な説明も欲しかったが、これはバランスの問題なので仕方ないだろう。

武家階級のみとはいえ、江戸の雰囲気をしっかりと表現できていた点も評価したい。江戸時代は、時代劇というファンタジー的なものから、史料に基づいたリアルなものまで様々な像がある。それは、ともすれば「常識」という虚像に流されてしまいがちになるところを、踏み止まっていると言える。時として、勉強した分を書き過ぎたきらいもあるが。

冲方丁を読むのは初めてで、作品の傾向からして本書で評価するのは難しいが、他の作品も読みたいと思わせるものがあった。早速、代表作である『マルドゥック・スクランブル』の1巻目を予約。楽しみにしたい。(☆☆☆☆☆☆)

■分割して面積から計算

■相似から計算

■辺から計算

■この比が謎