2021.10.03(日)の丹沢山塊 大山(1252m)山行の続き。

*

大山は丹沢山塊の東端にある。

古来信仰の対象となり、江戸の人口が100万人の時代に年間20万人もの参拝者が「大山詣り」に訪れたと言われている。

この山は別名「雨降山」とも呼ばれ、雨乞いや五穀豊穣の祈願、商売繁盛にも御利益があるとされる。

また参拝者のその多くは「講」を組織し、いわばお参りツアーとして出かけていたという。

明治初期の神仏分離により、修験の中心であった大山寺は廃され、現在は大山阿夫利神社にかわった。

*

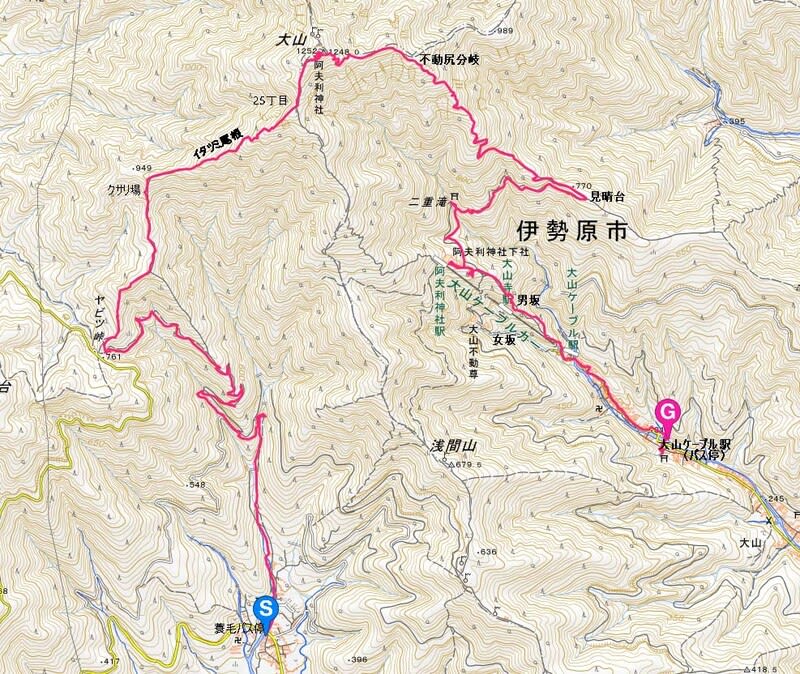

この日の午後のコースは、大山山頂~不動尻分岐~見晴台~二重滝~大山阿夫利神社下社~男坂~大山ケーブル駅。

(男坂ではなく女坂をたどれば苦労もだいぶ軽減になったことだろう。もちろんケーブルカーならもっと楽。)

大勢でにぎわう山頂では昼食休憩もままならない。

こちら単独行でも、腰を下ろせる適当な場所が見つからない。

さすが人気の山だし、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が解除になって最初の日曜日だから当然のことだろう。

すぐに下山を開始。

(こういう木を見ると立ち止まってしまう。この根元で昼食休憩。)

(リンドウが一輪咲いていた。)

(ひたすら下る。)

(マルバダケブキ)

この花はイタツミ尾根でも見かけたが、この場所のものが一番きれいだった。

周辺の斜面には、シカの足跡がたくさん残っている。

(前を行く若い家族)

イネ科植物のような株立ち状の木にも興味が湧く。

(滑落注意の場所)

しばらく歩くと開けた場所に出た。

テーブル・ベンチでは、かなりの方々が休んでいる。

当方も、たまたま空いたところが出たので、コーヒータイムをとった。

(見晴台)

(左側が下りてきた大山)

20分ほどの休憩の後、下社を目指して出発。

水平トラバースのような道は、歩きやすい。

(やはり目が行く。)

(道の上部に立つスギの巨木)

(二重社:阿夫利神社の摂社)

(二重の滝)

紅葉時にはさぞ美しかろうなどと思っているうちに、下社に到着。

いちおう参拝。

(神社からの眺望:左から右へ三浦半島、江の島、房総半島、湘南平などが見えると言うが・・・。)

座って休むことなく男坂に向かう。

息を弾ませ女坂を上って来た若い女性とすれ違い、「女の道も険しいんだな~」などと呑気なことを思っていたが、わが下りるこの先の坂は大変なものだった。

(八大房 上屋敷跡:大山を治めていた別当の住居跡)

(画像からではそう感じられないが、かなりの急角度の石段。それもステップの幅は広くない。)

(こういう石段を何度か繰り返して下りてきた。)

(男・女坂合流点に到着。画像右の石段は男坂の方。)

(中央が女坂へ続く道)

途中でヒザに力が入らなくなった。

ストックでカバーしながら一歩一歩下りてきた。

この男坂の斜度は、全体として標高差・水平距離からすればざっと15~16度くらいか?

しかし、石段においては40度超あるかも・・・。

転げ落ちでもしたら大変なことになる。

こういう場所は、上りに限るべし。

それにしても昔の人たちは、この坂をわらじ履きで歩いていたのだ。

恐れ入る。

(大山ケーブルカーの駅)

(サクラが咲いていた。)

(イワシャジン)

しかし、下りはまだ続く。

(この茶店通りを抜けていかなければならない。)

名物の「トウフのアイスクリーム」にも食指がいかないほど疲れが出てしまった。

伊勢原駅行のバス停に着いて10分後、バスが来た。

幸い、朝と違って座ることができた。

当然、車内は満杯状態となったが。

(中央奥が伊勢原駅行バス停)

(バス停から振り返る。)

いつも多摩川周辺を散歩するとき富士山の前方に見える丹沢山塊。

その左端の大山を歩くことができた満ち足りた一日だった。

※その① 蓑毛~ヤビツ峠~大山山頂は ⇒ こちら

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます