2021.10.03(日)は、丹沢山塊の大山(1252m)を巡ってきた。

山を歩くのは昨年11月の奥多摩 惣岳山・御前山以来なので、下山時には膝ガクガクになり、今も筋肉痛が治っていない。

久しぶりに目にする草木につい夢中になり、カメラを向けてしまうので、歩行時間は予定よりかなり遅くなってしまった。

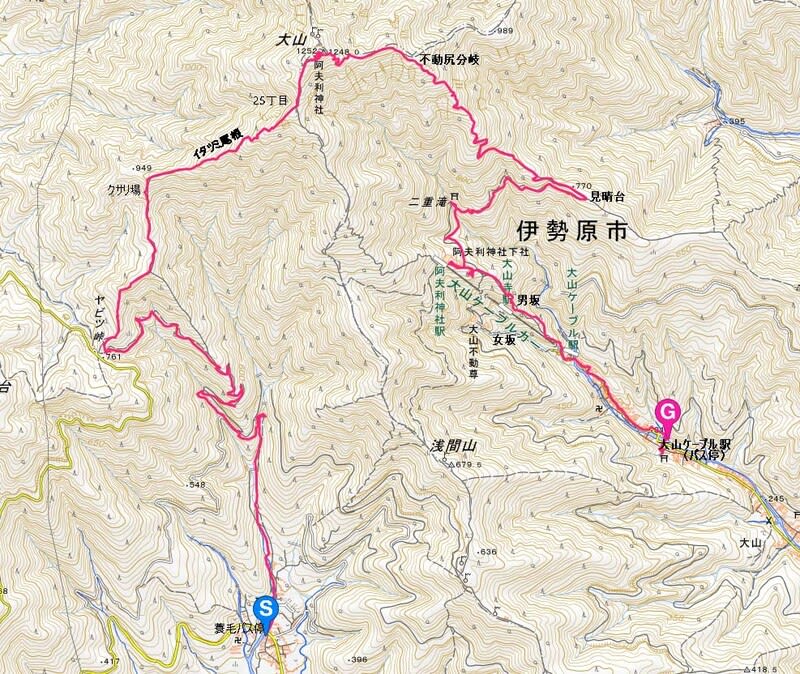

コースは、蓑毛~ヤビツ峠~大山山頂~見晴台~大山阿夫利神社下社~男坂~大山ケーブル駅。

今回も単独行。

画像枚数が多いので、このブログでは、山頂までと下山時とに分けて掲載します。

成城学園前駅から小田急線で秦野駅へ。

ヤビツ峠行のバス時間までには約20分もあるとノンビリしていたら、バス停にはすでに40~50人くらい並んでいた。

蓑毛行を待つ方々もいたからだろうけれども。

ヤビツ峠行のバスが蓑毛でも停車することを知っていたので、わたしは乗り込んだが。

バスの車内は満員で密なんてものではない。

座っている年輩の男女が延々と会話を続けていることに呆れながら、自分のマスクの付け方を確認したりした。

(たくさんの登山者が並ぶ。)

乗客をかき分けるようにして蓑毛で下車したのは、わたし一人。

ちょっぴり申し訳ない気がした。

(スタート地点の蓑毛バス停:登山口へは道路を横断した右方向。)

(少し歩いたところにある真言宗の寺院。ヤビツ峠へはこの分岐を左に入る。)

(沢沿いの道脇のシュウメイギク)

(元宿:この辺りには10軒ほどの宿があったという。)

(みのげキャンプ場)

檜林の中の道を行く。

熊出没注意の看板が気になって来る。

今のところわが前後には誰もいない。

(春嶽堰堤:ここで沢を越す。関東の山ではこれまで使ったことの無い熊鈴を久しぶりに取り出してザックに付けた。)

(髭僧の滝分岐。今回はパスして先に進む。)

左手が開けて、眺望の良い個所に出た。

それもつかの間。

樹林帯の中のつづら折りの道を上る。

傾斜は、そうきつくない。

(この辺りで強い獣臭がした。下方ではガサガサ音がする。それはクマでなくたぶんシカ。)

上から下りてきた年輩の男性(1人)とすれ違う。

フジバカマの花などを眺めていたら、同年配の男性(1人)に追い越されてしまった。

その方は、先週もこのコースを歩いたと言っていた。

(ヤビツ峠直近)

(危うく踏みそうになったホトトギス)

(同じくゲンノショウコ)

(ヤビツ峠のレストハウス)

お客さんたちでいっぱいな様子だったので立ち寄らなかった。

(ヤビツ峠側登山口となる広場:ここでベンチに腰掛けてゆっくり休憩。)

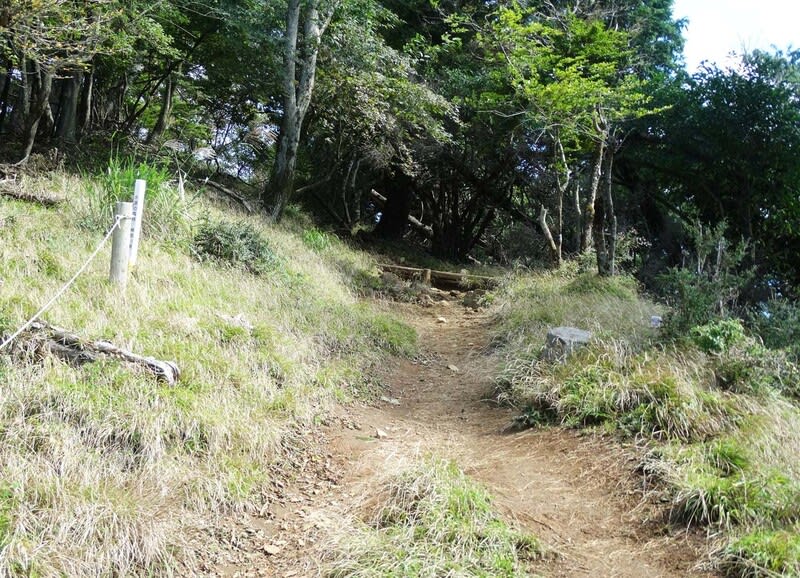

(登山道の様子)

(道の両側にたくさん落ちていたヤマボウシの実)

ヤマボウシの実を食べたくなる誘惑に負けないで先に進む。

(道脇の一段高い所にあった石祠を覗いてみた。)

こういうことをしているので、予定時間をオーバーしてしまう!

(山頂まで1.7㎞地点の休憩所)

(クサリ場)

(イタツミ尾根の道)

(塔ノ岳へと続く眺望。山頂の尊仏山荘が見える。)

(ガマズミ)

(マムシグサ)

(実を付けているヤマボウシの木)

展望の開けている場所に到着。

カメラを富士山側に向けてセットしている人や昼食休憩をしている年輩女性の方々がいた。

(中央奥に雲に隠れた富士山がかろうじて判別できる。)

そこを過ぎるとすぐに表参道とヤビツ峠からの道との合流点(25丁目)に着いた。

ここからは子供たちも加わり大賑わいとなった。

(大山山頂の売店)

(湘南平の方角を遠望)

大山山頂にある阿夫利神社奥の院は、昼食休憩中の人たちが大勢いた。

軽装の方たちは、ケーブルカー利用者なのだろう。

当方は腰をおろすのを諦め、奥の院を参拝後はすぐに下山にかかった。

※その②に続きます。 ⇒ こちら

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます