戦国無双3・信長の章・第二話と長政&秀吉の章・第三話は、1570年の「金ヶ崎撤退戦」です。

1565年、三好三人衆(三好長逸・三好政康・岩成友通)と松永久秀が、第13代将軍足利義輝を暗殺し、第14代将軍として義輝の従弟足利義栄を傀儡として擁立(永禄の変)。

久秀らはさらに義輝の弟・足利義昭を幽閉しますが、細川藤孝らが救出し、義昭は近江の六角義賢、若狭の武田義統、越前の朝倉義景らを頼っていきます。

1567年、稲葉山城の戦いで勝利した信長は尾張・美濃の2ヶ国を領していましたが、1565年に隣国甲斐の信玄の四男諏訪勝頼(武田勝頼)に養女(遠山夫人)を娶らせることで同盟を結んだりしていました。

1568年7月、義昭は上洛の意志をみせない義景に見切りをつけ、朝倉家の重臣であった明智光秀の仲介により信長を頼って尾張へ移り、9月に信長は上洛を開始しました。

これに抵抗した南近江の六角義賢・義治父子は織田・徳川・浅井連合軍の猛攻を受けて観音寺城が落城し(観音寺城の戦い)長政の宿敵六角父子は甲賀郡に後退しました。

織田信長軍と浅井長政軍に警護されて京都に到着すると、三好義継・松永久秀らは信長の実力を悟って臣従し、他の三好三人衆に属した勢力の多くは阿波国へ逃亡しました。

唯一抵抗していた池田勝正も信長に降伏し、足利義昭が第15代将軍として擁立されました。

1569年1月、信長率いる織田軍主力が美濃国に帰還した隙を突いて、三好三人衆と斎藤龍興ら浪人衆が共謀し、足利義昭の御所である六条本圀寺を攻撃しました(六条合戦)。

しかし奉公衆および北近江の浅井長政・摂津の池田勝正・和田惟政らの奮戦により、これを撃退しました。

長政&市の章・第三話開始前にムービーがあります。

1570年4月、信長は度重なる上洛命令を無視する越前国の朝倉義景を討伐するため、徳川家康の軍勢とともに越前国へ進軍を開始しました。

家臣「織田に服すか、朝倉との義を貫くか・・・」

「浅井の誇りに殉ずるならば 朝倉と命運をともにすべきなのでござりましょう」

「されど、今は乱世・・・さすれば・・・!」

長政「義兄上はお強い」

家臣「・・・は?」

長政「それがしの力では、とても義兄上の支えにもなれぬ」

長政「だが、義景殿が頼れるのは それがしだけなのだ」

頷く市

1570年4月20日織田信長・徳川家康連合軍は3万の軍を率いて京を出陣。

織田軍の武将のほか池田勝正・松永久秀といった近畿の武将、公家である飛鳥井雅敦・日野輝資も従軍しました。

琵琶湖西岸を通過して4月25日、越前の朝倉義景領に侵攻した織田徳川連合軍は、同日の手筒山城を皮切りに敦賀郡の朝倉氏側の城に攻撃をかけ、翌26日には金ヶ崎城の朝倉景恒を下しました。

長政は義景との同盟関係を重視し、織田徳川軍を背後から急襲しました。

織田・徳川軍は越前と北近江からの挟撃という危機にみまわれました。

金ヶ崎の退き口(かねがさきののきくち)または金ヶ崎崩れとも呼ばれる戦国史上でも有名な撤退戦となります。

通説ではこの時殿軍に自ら名乗りをあげたのが、木下秀吉(後の豊臣秀吉)であったと言われています。

従来は『信長公記』や『三河物語』に書かれているように秀吉が殿軍を率いたとされてきましたが、、『武家雲箋』などによると、殿軍には他に摂津守護の池田勝正や明智光秀がいたため、当時の序列から考えて秀吉が殿軍の大将だったとは考えにくく、近年は池田勝正が率いたというのが有力なのだそうです。

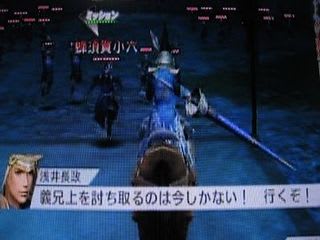

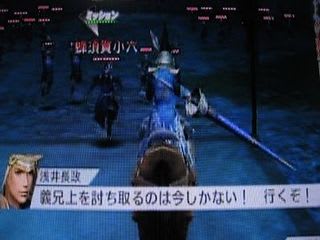

長政「義兄上を討ち取るのは今しかない! 行くぞ!」

朝倉義景「浅井ばかりに功を立てさせては朝倉の家名が泣く」

「少しは張り切らねばな」

越前朝倉氏第11代当主・朝倉義景は1566年に足利義昭を越前一乗谷に迎えて保護していました。

1568年、義景は若狭守護・武田氏の内紛に乗じて介入し、若狭も支配下に置きました。

1568年に足利義昭を奉じて上洛した織田信長は、やがて幕府政治の復活を目指す義昭と対立するようになり、義昭は信長討伐のため、義景にしきりに御内書を送るようになります。

一方、信長は将軍命令であるとして、義景に対して2度にわたって上洛を命じますが、義景は拒否していました。

このため1570年4月、義景は織田信長・徳川家康の連合軍に攻められ支城である天筒山城と金ヶ崎城が落城し、一乗谷も危機に陥りました。

長政「義景殿!今こそ我らの力を合わせましょうぞ!」

祖父・浅井亮政が越前・朝倉氏の後援によって国人一揆の盟主格であった浅見氏を倒し、江北第一の勢力として台頭するに至りました。

長政「市、すまない。それがしは市を苦しめる道を選んだ」

市「いいえ、あれが長政様の優しさ・・・素敵だと思います」

長政「ありがとう、市」

長政「いつか、憎しみも争いもない国をそなたに贈ろう」

信長「・・・長政の愚公が、信長の生を断ち切るか」

4月28日「江北浅井備前、手の反覆の由」の報は、信長にとっては青天の霹靂で「虚説あるべし」の信長の言葉がとまどいを表しています。

秀吉「信長様、どうか、どうかこの秀吉めにお任せを!」

「命に代えても血路を開き、城までお連れしますぞ!」

信長「クク・・・サルめ。ならばこの死地、興じようぞ」

秀吉「皆が笑って暮らせる世を創れるんは信長様だけじゃ」

「信長様を生きて帰すため、この命はっちゃるわ」

黒田官兵衛「確かに、ここで信長に消えられては天下の損失」

「相応の犠牲を考慮にいれても、最善の選択だ」

竹中半兵衛「あのさ・・・犠牲の頭数に俺も入ってたりするわけ?」

ねね「お前さまのすごいとこ、見せつけちゃお!」

1568年信長は六角義治に足利義昭の入洛を助けるように使者を送るも、三好三人衆と組んでいた六角義治、六角義賢親子はこの申し出を拒絶し、9月12日の観音寺城の戦いがおこりました。

この時、秀吉は夜襲をかけ、箕作城を落城させる手柄を立てました。

家康「信長様の歩を止めるもの、家康が退けましょうぞ」

光秀「信長様、お急ぎください。ここは私が」

信長「信長の傍らにあっては命落とそう、離れるが利口ぞ」

濃姫「まさか。ご一緒しますわ、地獄の果てまで」

磯野「長政様、今ならまだ間に合いましょうぞ」

「翻って朝倉を討ち、織田につけば浅井家は安泰」

長政「しかし今翻れば、義景殿がどれだけ落胆されるか」

磯野「そのお優しさが乱世では命取りになりかねぬのです」

1564年の浅井家と織田家の同盟は「同盟がある限り、織田は朝倉に進軍せず。また、どのような事態でも朝倉に進軍する時は必ず一報をいれる」との条件を付した上での同盟だと云われています。

同盟の際、長政は信長の妹の市を妻としました。

信長との同盟に反対していた家臣達は、信長が朝倉攻めに際して一報を入れなかったことから、隠居中の久政をかつぎ出し、長政に織田軍への進撃を提案したと言われています。

重臣の海北清綱、磯野員昌、遠藤直経はこれに反対したといい、信長への進軍は反信長の家臣達の暴走という説もあります。

家康「むう、敵が多くなってきましたな」

信長「地獄の開幕、ぞ・・・」

光秀「時勢は信長様の手中にある」

「それを知りながら、なぜ朝倉に与するのです」

長政「義兄上はお強い。だが朝倉は・・・」

「それがしが味方せねば滅んでしまうだろう」

光秀「朝倉への情けのみで、一族の命運を分ける選択を・・・」

「あなたはなんと愚かな・・・いや幸せな人だ」

家康「泰平の世のため、信長様はお守りいたす」

長政「あなたほどの人が義兄上を支えてくれるとは心強い」

家康「その純粋さで、一国の主が務まるならよいが・・・」

信長「どうした、信長はここぞ」

「うぬを裏切った信長が憎くば・・・追って来よ」

市「待って長政様! お兄様はとても強い人、だから・・・」

長政「それがしでは義兄上に勝てないと・・・?」

「だが、それでも戦わねばならない。見ていてくれ!」

秀吉「だめじゃ! わしゃ・・・お市様とは戦えん!」

秀吉「織田へ戻ってくだされ。わしが一肌脱ぎますんで」

・・・市にしばかれる秀吉・・・

市「サル、控えなさい」

・・・相変わらず、秀吉には厳しい市です・・・

市「市は長政様に添い遂げると・・・そう決めたのです」

市が、両端を紐で結んだ小豆袋を信長に送り長政の裏切りを知らせたと言う逸話もありますが俗説というのが有力です。

信長「それがうぬの望みか・・・ならば、かなおうぞ」

長政「市、無理をせず退いてくれ」

秀吉「なぜ朝倉についたんじゃ。お市様を悲しませおって」

秀吉「お市様を娶ったんは憎いが、斬り合いとうはなかった」

長政「そんな顔をなさるな」

長政「それがしは愚か者だ。ゆえに義景殿を見捨てられぬ」

秀吉&ねね

長政「この戦を生き抜けば、また笑い合える日が来よう」

秀吉「長政殿、わからんか・・・乱世ちゅうんはそう甘くない」

長政「それがしに代わり、義兄上を支えてくれ・・・」

秀吉「どんだけお人好しなんじゃ・・・じゃが任せとけ!」

長政「義兄上!それがしは、あなたを討たねばならない」

信長「・・・その濁りなき目で義兄が斬れるか」

長政「義兄弟で戦わねばならぬのは辛い」

信長「予は、愉しい」

長政「義兄上・・・そんな・・・!」

信長「濁世に染まらぬ純潔・・・貫いてみせよ」

長政「それがしはまだ・・・義兄上を信じております」

信長「ぬるいぞ、長政。信長は先を行く」

信長「死線は超えた・・・さらに駆けよ」

秀吉「ひょっほう! 信長様は無事じゃ、助かったんじゃ」

信長「サルが死闘、褒めおこう」

長政「これでよかったのだ」

信長は殿を務めた池田勝正・明智光秀・木下秀吉・徳川家康らの働きもあり、なんとか京に逃れました。

信長が京に帰還したとき、従う者は僅か10名ほどであったそうです。

信長は論功行賞で秀吉の貢献を称えて黄金数十枚を与えたという記録があります。

歴史(戦国・維新・島津など) 目次 はこちら

1565年、三好三人衆(三好長逸・三好政康・岩成友通)と松永久秀が、第13代将軍足利義輝を暗殺し、第14代将軍として義輝の従弟足利義栄を傀儡として擁立(永禄の変)。

久秀らはさらに義輝の弟・足利義昭を幽閉しますが、細川藤孝らが救出し、義昭は近江の六角義賢、若狭の武田義統、越前の朝倉義景らを頼っていきます。

1567年、稲葉山城の戦いで勝利した信長は尾張・美濃の2ヶ国を領していましたが、1565年に隣国甲斐の信玄の四男諏訪勝頼(武田勝頼)に養女(遠山夫人)を娶らせることで同盟を結んだりしていました。

1568年7月、義昭は上洛の意志をみせない義景に見切りをつけ、朝倉家の重臣であった明智光秀の仲介により信長を頼って尾張へ移り、9月に信長は上洛を開始しました。

これに抵抗した南近江の六角義賢・義治父子は織田・徳川・浅井連合軍の猛攻を受けて観音寺城が落城し(観音寺城の戦い)長政の宿敵六角父子は甲賀郡に後退しました。

織田信長軍と浅井長政軍に警護されて京都に到着すると、三好義継・松永久秀らは信長の実力を悟って臣従し、他の三好三人衆に属した勢力の多くは阿波国へ逃亡しました。

唯一抵抗していた池田勝正も信長に降伏し、足利義昭が第15代将軍として擁立されました。

1569年1月、信長率いる織田軍主力が美濃国に帰還した隙を突いて、三好三人衆と斎藤龍興ら浪人衆が共謀し、足利義昭の御所である六条本圀寺を攻撃しました(六条合戦)。

しかし奉公衆および北近江の浅井長政・摂津の池田勝正・和田惟政らの奮戦により、これを撃退しました。

長政&市の章・第三話開始前にムービーがあります。

1570年4月、信長は度重なる上洛命令を無視する越前国の朝倉義景を討伐するため、徳川家康の軍勢とともに越前国へ進軍を開始しました。

家臣「織田に服すか、朝倉との義を貫くか・・・」

「浅井の誇りに殉ずるならば 朝倉と命運をともにすべきなのでござりましょう」

「されど、今は乱世・・・さすれば・・・!」

長政「義兄上はお強い」

家臣「・・・は?」

長政「それがしの力では、とても義兄上の支えにもなれぬ」

長政「だが、義景殿が頼れるのは それがしだけなのだ」

頷く市

1570年4月20日織田信長・徳川家康連合軍は3万の軍を率いて京を出陣。

織田軍の武将のほか池田勝正・松永久秀といった近畿の武将、公家である飛鳥井雅敦・日野輝資も従軍しました。

琵琶湖西岸を通過して4月25日、越前の朝倉義景領に侵攻した織田徳川連合軍は、同日の手筒山城を皮切りに敦賀郡の朝倉氏側の城に攻撃をかけ、翌26日には金ヶ崎城の朝倉景恒を下しました。

長政は義景との同盟関係を重視し、織田徳川軍を背後から急襲しました。

織田・徳川軍は越前と北近江からの挟撃という危機にみまわれました。

金ヶ崎の退き口(かねがさきののきくち)または金ヶ崎崩れとも呼ばれる戦国史上でも有名な撤退戦となります。

通説ではこの時殿軍に自ら名乗りをあげたのが、木下秀吉(後の豊臣秀吉)であったと言われています。

従来は『信長公記』や『三河物語』に書かれているように秀吉が殿軍を率いたとされてきましたが、、『武家雲箋』などによると、殿軍には他に摂津守護の池田勝正や明智光秀がいたため、当時の序列から考えて秀吉が殿軍の大将だったとは考えにくく、近年は池田勝正が率いたというのが有力なのだそうです。

長政「義兄上を討ち取るのは今しかない! 行くぞ!」

朝倉義景「浅井ばかりに功を立てさせては朝倉の家名が泣く」

「少しは張り切らねばな」

越前朝倉氏第11代当主・朝倉義景は1566年に足利義昭を越前一乗谷に迎えて保護していました。

1568年、義景は若狭守護・武田氏の内紛に乗じて介入し、若狭も支配下に置きました。

1568年に足利義昭を奉じて上洛した織田信長は、やがて幕府政治の復活を目指す義昭と対立するようになり、義昭は信長討伐のため、義景にしきりに御内書を送るようになります。

一方、信長は将軍命令であるとして、義景に対して2度にわたって上洛を命じますが、義景は拒否していました。

このため1570年4月、義景は織田信長・徳川家康の連合軍に攻められ支城である天筒山城と金ヶ崎城が落城し、一乗谷も危機に陥りました。

長政「義景殿!今こそ我らの力を合わせましょうぞ!」

祖父・浅井亮政が越前・朝倉氏の後援によって国人一揆の盟主格であった浅見氏を倒し、江北第一の勢力として台頭するに至りました。

長政「市、すまない。それがしは市を苦しめる道を選んだ」

市「いいえ、あれが長政様の優しさ・・・素敵だと思います」

長政「ありがとう、市」

長政「いつか、憎しみも争いもない国をそなたに贈ろう」

信長「・・・長政の愚公が、信長の生を断ち切るか」

4月28日「江北浅井備前、手の反覆の由」の報は、信長にとっては青天の霹靂で「虚説あるべし」の信長の言葉がとまどいを表しています。

秀吉「信長様、どうか、どうかこの秀吉めにお任せを!」

「命に代えても血路を開き、城までお連れしますぞ!」

信長「クク・・・サルめ。ならばこの死地、興じようぞ」

秀吉「皆が笑って暮らせる世を創れるんは信長様だけじゃ」

「信長様を生きて帰すため、この命はっちゃるわ」

黒田官兵衛「確かに、ここで信長に消えられては天下の損失」

「相応の犠牲を考慮にいれても、最善の選択だ」

竹中半兵衛「あのさ・・・犠牲の頭数に俺も入ってたりするわけ?」

ねね「お前さまのすごいとこ、見せつけちゃお!」

1568年信長は六角義治に足利義昭の入洛を助けるように使者を送るも、三好三人衆と組んでいた六角義治、六角義賢親子はこの申し出を拒絶し、9月12日の観音寺城の戦いがおこりました。

この時、秀吉は夜襲をかけ、箕作城を落城させる手柄を立てました。

家康「信長様の歩を止めるもの、家康が退けましょうぞ」

光秀「信長様、お急ぎください。ここは私が」

信長「信長の傍らにあっては命落とそう、離れるが利口ぞ」

濃姫「まさか。ご一緒しますわ、地獄の果てまで」

磯野「長政様、今ならまだ間に合いましょうぞ」

「翻って朝倉を討ち、織田につけば浅井家は安泰」

長政「しかし今翻れば、義景殿がどれだけ落胆されるか」

磯野「そのお優しさが乱世では命取りになりかねぬのです」

1564年の浅井家と織田家の同盟は「同盟がある限り、織田は朝倉に進軍せず。また、どのような事態でも朝倉に進軍する時は必ず一報をいれる」との条件を付した上での同盟だと云われています。

同盟の際、長政は信長の妹の市を妻としました。

信長との同盟に反対していた家臣達は、信長が朝倉攻めに際して一報を入れなかったことから、隠居中の久政をかつぎ出し、長政に織田軍への進撃を提案したと言われています。

重臣の海北清綱、磯野員昌、遠藤直経はこれに反対したといい、信長への進軍は反信長の家臣達の暴走という説もあります。

家康「むう、敵が多くなってきましたな」

信長「地獄の開幕、ぞ・・・」

光秀「時勢は信長様の手中にある」

「それを知りながら、なぜ朝倉に与するのです」

長政「義兄上はお強い。だが朝倉は・・・」

「それがしが味方せねば滅んでしまうだろう」

光秀「朝倉への情けのみで、一族の命運を分ける選択を・・・」

「あなたはなんと愚かな・・・いや幸せな人だ」

家康「泰平の世のため、信長様はお守りいたす」

長政「あなたほどの人が義兄上を支えてくれるとは心強い」

家康「その純粋さで、一国の主が務まるならよいが・・・」

信長「どうした、信長はここぞ」

「うぬを裏切った信長が憎くば・・・追って来よ」

市「待って長政様! お兄様はとても強い人、だから・・・」

長政「それがしでは義兄上に勝てないと・・・?」

「だが、それでも戦わねばならない。見ていてくれ!」

秀吉「だめじゃ! わしゃ・・・お市様とは戦えん!」

秀吉「織田へ戻ってくだされ。わしが一肌脱ぎますんで」

・・・市にしばかれる秀吉・・・

市「サル、控えなさい」

・・・相変わらず、秀吉には厳しい市です・・・

市「市は長政様に添い遂げると・・・そう決めたのです」

市が、両端を紐で結んだ小豆袋を信長に送り長政の裏切りを知らせたと言う逸話もありますが俗説というのが有力です。

信長「それがうぬの望みか・・・ならば、かなおうぞ」

長政「市、無理をせず退いてくれ」

秀吉「なぜ朝倉についたんじゃ。お市様を悲しませおって」

秀吉「お市様を娶ったんは憎いが、斬り合いとうはなかった」

長政「そんな顔をなさるな」

長政「それがしは愚か者だ。ゆえに義景殿を見捨てられぬ」

秀吉&ねね

長政「この戦を生き抜けば、また笑い合える日が来よう」

秀吉「長政殿、わからんか・・・乱世ちゅうんはそう甘くない」

長政「それがしに代わり、義兄上を支えてくれ・・・」

秀吉「どんだけお人好しなんじゃ・・・じゃが任せとけ!」

長政「義兄上!それがしは、あなたを討たねばならない」

信長「・・・その濁りなき目で義兄が斬れるか」

長政「義兄弟で戦わねばならぬのは辛い」

信長「予は、愉しい」

長政「義兄上・・・そんな・・・!」

信長「濁世に染まらぬ純潔・・・貫いてみせよ」

長政「それがしはまだ・・・義兄上を信じております」

信長「ぬるいぞ、長政。信長は先を行く」

信長「死線は超えた・・・さらに駆けよ」

秀吉「ひょっほう! 信長様は無事じゃ、助かったんじゃ」

信長「サルが死闘、褒めおこう」

長政「これでよかったのだ」

信長は殿を務めた池田勝正・明智光秀・木下秀吉・徳川家康らの働きもあり、なんとか京に逃れました。

信長が京に帰還したとき、従う者は僅か10名ほどであったそうです。

信長は論功行賞で秀吉の貢献を称えて黄金数十枚を与えたという記録があります。

歴史(戦国・維新・島津など) 目次 はこちら

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます