奈良県、古い名称でいうなら大和の国、ヤマト・・・、

歴史好きなら京都と並んで訪れたい地ではあるけれど、特に古代史が好きならもうここは聖地であります。

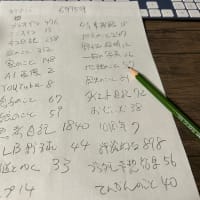

先日の富士山はカミさん希望の行き先でしたが、今度はオイラの番で是非ともとヤマトの地を選んだんです。

前後半でブラオイラで投稿してまいります。

さて古代の都であるヤマトには、神社も寺も最高級レベルのものが、とんでもないくらい多くありますが、

この前半はオイラがどうしてもナマで見たかった巨石や石造物巡りを中心に巡りました。

(特別史跡 石舞台古墳)

------------------------------------

三連休初日の22日土曜日、カミさんがパートを終えたあとの夜に出発しました。

(走行中はカミさんカメラ担当 )

)

最近恒例の車中泊作戦です。

心配だった雪も北陸自動車道は大したことはなかったものの、驚いたことに名神高速に入ってから滋賀県多賀SA付近での降雪が凄かったのです。

それも京都、大阪、奈良へと進むにつれ、雪はまったくなくなりました。

そして到着したのが道の駅「かつらぎ」です。

当初予定では明日香村の甘樫丘地区河原駐車場を車中泊の場所としましたが、こちらに変更しました。

毛布と湯たんぽ持参で車内でしばし仮眠・・・

それにしても葛城(かつらぎ)なんてのを見ると古代史ファンとすれば地名だけでワクワクします。

葛城氏とか葛城王朝とかね。

葛城氏とか葛城王朝とかね。

さてこの場所、スマホのマップを見ると、今回の行き先の一つである竹内街道に近いということで、

夜も明けぬうちから最初にそちらへ向かいました。

竹内街道(大阪堺市から奈良葛城市の長尾神社付近まで)、日本最古の国道、オイラの好きな司馬遼太郎が好んだ道でもあります。

ちなみに同しく最古の道である「山の辺の道」もあとで訪れます。

この竹内街道と司馬遼太郎については、オイラ思うところもあるので後日別記事を作成します。

竹内街道をあとにして、いよいよオイラのあこがれである古代の聖地、明日香村に入りました。

田んぼが広がるのどかな村です。

陽が昇りました。

天気予報は曇時々晴れ、雪はないけど気温は0度で相当冷えてます。

そんな中しばし散策というのは、ちと厳しいかな・・・

はい、亀石です。

(奈良県観光公式サイトより抜粋)

長さ3.6m、幅2.1m、高さ1.8mの巨石の下端部に動物の顔面のような彫刻があり亀に似ていることから亀石と呼ばれている。

しばらく歩くと、

こういう場所があって、

石柱に「聖徳皇太子御誕生所」とあります。

このあたりにあった馬小屋であの聖徳太子が生まれたのです。厩戸皇子(うまやどのおうじ)ともいわれます。

とにかくこんな超ビックネームがしれ~と出てくるから驚きなんです。

しばらく歩いて河原寺跡。

ここであまりの寒さにカミさんギブ 徒歩による散策はあきらめて車に戻りました。

徒歩による散策はあきらめて車に戻りました。

小春日和のポカポカ陽気の中をのんびりと歩いて巡るという理想は早くも崩れました。

車で、石舞台古墳へ

なんと営業開始時間は10時からで、まだ閉まってました。

24時間使用可能な無料の万葉文化館駐車場でしばし待機して、

その隣接してある今回オイラが一番行きたかった場所へ、

出ました、亀形石造物です!

これをナマで見たかったんです。

(明日香村観光ポータルサイトより抜粋)

斉明天皇の時代に造られたとされる、長さ2.3メートル、幅約2メートルのユーモラスな亀の姿の石造物です。

円形の甲羅には深さ約0.2メートルの水槽が彫り込まれており、丸い目を持つ頭が取水口となり、甲羅にたまった水が溝の刻まれた尻尾から流れ出るようになっています。その南側には、この亀の頭部に水を供給する船形の貯水槽が、そのさらに南側にはレンガ状に加工された砂岩切石を積み上げた湧水施設が設けられており、この湧水施設から船形の貯水槽へ、貯水槽から亀形石造物へ水が流れる構造になっています。

さらに横にある丘陵を登ります。

おっ見えてきたぞ

ジャーン!

酒舟石です!

(奈良県観光公式サイトより抜粋)

長さ5.3m、幅2.27m、厚さ1mの石の平坦な上面に奇妙な溝が彫られている。

昔、酒の醸造に使用されたという言い伝えから酒船石と言われるがいろいろな説がある。

いや~すごいなぁ~、マジ感動です。

(カミさんはイマイチのようですが)

しばし歩くと

梅の木がありました。明日香村はもうすぐ春ですね。

飛鳥寺へ、

ここにある大仏が日本最古とのことですが、残念ここも営業時間前でした。

でも境内は自由見学OKとのこと。

カミさん、なにやらお水をあげてます。

なんと、

645年大化の改新は歴史好きならずともご存じのはず。

とにかく明日香村には古代史のあれもこれもが、そこらじゅうにあるのです。

冬なので枯れてますが南国風の樹木も多いみたいです。

田んぼの真ん中に

あるのは、

弥勒石、目と口がなんとなくわかります。

(奈良の観光情報まとめサイトより抜粋)

飛鳥川の右岸にある高さ約2.5mの巨石で、どことなく頭があり、胴体があり、顔と思われるところには、目?口?と思われる細工跡を見ることができます。

では再度、石舞台古墳へ

到着~、300円で拝観できました。

おぉ~、教科書に載ってるやつですね。

では石室へ、

寒いと思ったら小雪がちらついてきました。

まじかで見ると、その巨石ぶりに驚きます。

古代の人よくこんなの運んだね。

ただただ感嘆します。

(拝観券より)

築造は7世紀の初め頃と推定されてます。古墳上部の封土は失われ巨大な天井石が露出した姿になっています。被葬者は政権を握っていた蘇我馬子ではないかといわれています。

さて、巨石・石造物の最後の場所は、

住宅地にやってきたのですが、駐車場が無いのでカミさんには車中で待機してもらいオイラだけ向かいます。

-----

-----

丘に登って、

えぇ~、こんなところ行くんか~い!

あっ見えてきたぞ、

ど~ん!益田岩船です。

こいつはデカい! そして上部に加工のあとがあります。

そして上部に加工のあとがあります。

(奈良県観光公式サイトより抜粋)

古くからこの地で築造されたとされる益田池の石碑の碑文とされている。台石ともいわれている。

巨石は東西11m、南北8m、高さ4.7m。碑銘があり碑文は弘法大師の撰及書になっていると伝えられている。

こんな感じで、午前中で巨石と石造物を中心に訪れることができました。

今後、ヤマトの巨石・石造物についても詳しく知りたいなと思うオイラです。

さて古代ヤマトの旅は、後編へ続くので~す。

そちらもよろしくね

歴史好きなら京都と並んで訪れたい地ではあるけれど、特に古代史が好きならもうここは聖地であります。

先日の富士山はカミさん希望の行き先でしたが、今度はオイラの番で是非ともとヤマトの地を選んだんです。

前後半でブラオイラで投稿してまいります。

さて古代の都であるヤマトには、神社も寺も最高級レベルのものが、とんでもないくらい多くありますが、

この前半はオイラがどうしてもナマで見たかった巨石や石造物巡りを中心に巡りました。

(特別史跡 石舞台古墳)

------------------------------------

三連休初日の22日土曜日、カミさんがパートを終えたあとの夜に出発しました。

(走行中はカミさんカメラ担当

)

)最近恒例の車中泊作戦です。

心配だった雪も北陸自動車道は大したことはなかったものの、驚いたことに名神高速に入ってから滋賀県多賀SA付近での降雪が凄かったのです。

それも京都、大阪、奈良へと進むにつれ、雪はまったくなくなりました。

そして到着したのが道の駅「かつらぎ」です。

当初予定では明日香村の甘樫丘地区河原駐車場を車中泊の場所としましたが、こちらに変更しました。

毛布と湯たんぽ持参で車内でしばし仮眠・・・

それにしても葛城(かつらぎ)なんてのを見ると古代史ファンとすれば地名だけでワクワクします。

葛城氏とか葛城王朝とかね。

葛城氏とか葛城王朝とかね。さてこの場所、スマホのマップを見ると、今回の行き先の一つである竹内街道に近いということで、

夜も明けぬうちから最初にそちらへ向かいました。

竹内街道(大阪堺市から奈良葛城市の長尾神社付近まで)、日本最古の国道、オイラの好きな司馬遼太郎が好んだ道でもあります。

ちなみに同しく最古の道である「山の辺の道」もあとで訪れます。

この竹内街道と司馬遼太郎については、オイラ思うところもあるので後日別記事を作成します。

竹内街道をあとにして、いよいよオイラのあこがれである古代の聖地、明日香村に入りました。

田んぼが広がるのどかな村です。

陽が昇りました。

天気予報は曇時々晴れ、雪はないけど気温は0度で相当冷えてます。

そんな中しばし散策というのは、ちと厳しいかな・・・

はい、亀石です。

(奈良県観光公式サイトより抜粋)

長さ3.6m、幅2.1m、高さ1.8mの巨石の下端部に動物の顔面のような彫刻があり亀に似ていることから亀石と呼ばれている。

しばらく歩くと、

こういう場所があって、

石柱に「聖徳皇太子御誕生所」とあります。

このあたりにあった馬小屋であの聖徳太子が生まれたのです。厩戸皇子(うまやどのおうじ)ともいわれます。

とにかくこんな超ビックネームがしれ~と出てくるから驚きなんです。

しばらく歩いて河原寺跡。

ここであまりの寒さにカミさんギブ

徒歩による散策はあきらめて車に戻りました。

徒歩による散策はあきらめて車に戻りました。

小春日和のポカポカ陽気の中をのんびりと歩いて巡るという理想は早くも崩れました。

車で、石舞台古墳へ

なんと営業開始時間は10時からで、まだ閉まってました。

24時間使用可能な無料の万葉文化館駐車場でしばし待機して、

その隣接してある今回オイラが一番行きたかった場所へ、

出ました、亀形石造物です!

これをナマで見たかったんです。

(明日香村観光ポータルサイトより抜粋)

斉明天皇の時代に造られたとされる、長さ2.3メートル、幅約2メートルのユーモラスな亀の姿の石造物です。

円形の甲羅には深さ約0.2メートルの水槽が彫り込まれており、丸い目を持つ頭が取水口となり、甲羅にたまった水が溝の刻まれた尻尾から流れ出るようになっています。その南側には、この亀の頭部に水を供給する船形の貯水槽が、そのさらに南側にはレンガ状に加工された砂岩切石を積み上げた湧水施設が設けられており、この湧水施設から船形の貯水槽へ、貯水槽から亀形石造物へ水が流れる構造になっています。

さらに横にある丘陵を登ります。

おっ見えてきたぞ

ジャーン!

酒舟石です!

(奈良県観光公式サイトより抜粋)

長さ5.3m、幅2.27m、厚さ1mの石の平坦な上面に奇妙な溝が彫られている。

昔、酒の醸造に使用されたという言い伝えから酒船石と言われるがいろいろな説がある。

いや~すごいなぁ~、マジ感動です。

(カミさんはイマイチのようですが)

しばし歩くと

梅の木がありました。明日香村はもうすぐ春ですね。

飛鳥寺へ、

ここにある大仏が日本最古とのことですが、残念ここも営業時間前でした。

でも境内は自由見学OKとのこと。

カミさん、なにやらお水をあげてます。

なんと、

645年大化の改新は歴史好きならずともご存じのはず。

とにかく明日香村には古代史のあれもこれもが、そこらじゅうにあるのです。

冬なので枯れてますが南国風の樹木も多いみたいです。

田んぼの真ん中に

あるのは、

弥勒石、目と口がなんとなくわかります。

(奈良の観光情報まとめサイトより抜粋)

飛鳥川の右岸にある高さ約2.5mの巨石で、どことなく頭があり、胴体があり、顔と思われるところには、目?口?と思われる細工跡を見ることができます。

では再度、石舞台古墳へ

到着~、300円で拝観できました。

おぉ~、教科書に載ってるやつですね。

では石室へ、

寒いと思ったら小雪がちらついてきました。

まじかで見ると、その巨石ぶりに驚きます。

古代の人よくこんなの運んだね。

ただただ感嘆します。

(拝観券より)

築造は7世紀の初め頃と推定されてます。古墳上部の封土は失われ巨大な天井石が露出した姿になっています。被葬者は政権を握っていた蘇我馬子ではないかといわれています。

さて、巨石・石造物の最後の場所は、

住宅地にやってきたのですが、駐車場が無いのでカミさんには車中で待機してもらいオイラだけ向かいます。

-----

-----

丘に登って、

えぇ~、こんなところ行くんか~い!

あっ見えてきたぞ、

ど~ん!益田岩船です。

こいつはデカい!

そして上部に加工のあとがあります。

そして上部に加工のあとがあります。

(奈良県観光公式サイトより抜粋)

古くからこの地で築造されたとされる益田池の石碑の碑文とされている。台石ともいわれている。

巨石は東西11m、南北8m、高さ4.7m。碑銘があり碑文は弘法大師の撰及書になっていると伝えられている。

こんな感じで、午前中で巨石と石造物を中心に訪れることができました。

今後、ヤマトの巨石・石造物についても詳しく知りたいなと思うオイラです。

さて古代ヤマトの旅は、後編へ続くので~す。

そちらもよろしくね

年十年・何百年も時が止まっていそうです🌈✨✨

しかし、午後から周った奈良公園では外国人ばっかり状態でしたよ。やっぱり分かり易いところは人が多いです。