ボランティアのため志賀町に行ったときに集合時刻まで時間があったので、

少し周辺を車でブラついていた。

~~

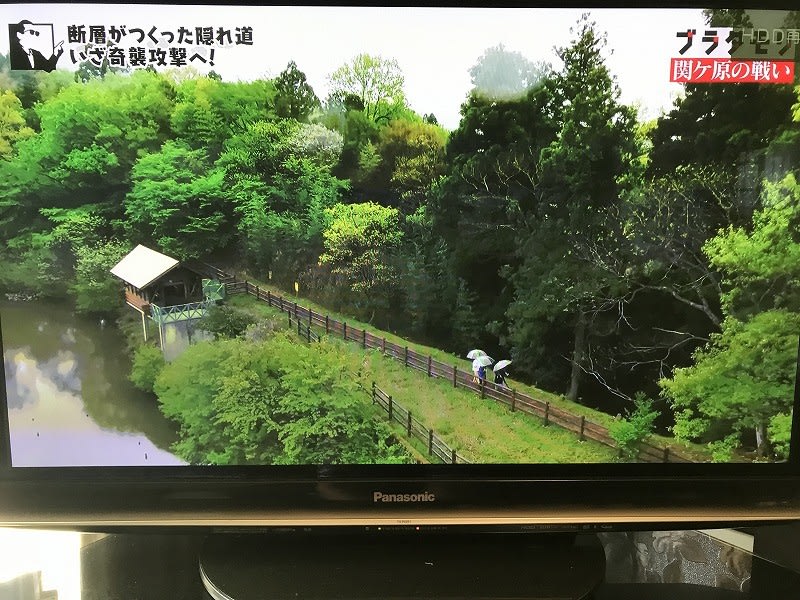

道路わきに小さな公園があって何か銅像があったので駐車し見てみると、

なんと高山右近の像であった。

横の説明文を読むと、

このあたりの集落にて右近の子孫が住み続けており、右近のお墓まであるという。

まさかキリスト信徒の右近は国外追放となりフィリピンのマニラで死んだはず。

そろそろ集合時間となるので一旦この場所を離れた。

・・・・・・・・・(ボラ活動中)・・・・・・・・・・・・・。

無事終わり、解散してからまたこの公園にやって来た。

高山右近記念公園とある。

ならば高山右近の墓所に行ってみようと、

しばし歩くと表示板があり、

この細い道を通り、

裏山へ登っていくようだ。

遠くなければいいが、

ちなみにカミさんはいつものごとく、車中で待機している。

ふぅ~

もう少しかな、

なんとか到着したようだ。

おぉ!十字架の墓石がある。

高山右近墓所と刻まれてるではないか!

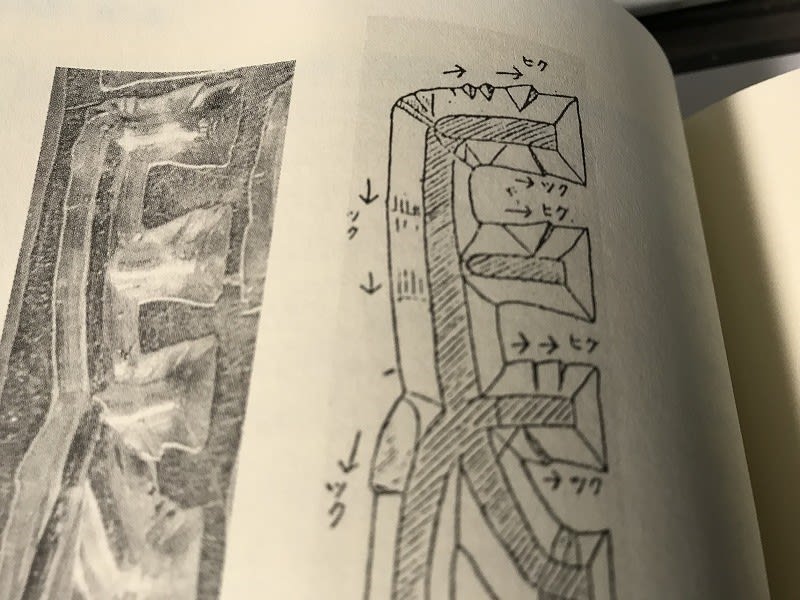

高山右近が前田家の客将になり、金沢城の修築や高岡城の築城に活躍したことは知っていました。

そういえば以前ブラオイラで七尾に行った時に右近のゆらいの場所がありました。

だけど志賀町に子孫がいたなんてのは知らなかった。

帰って調べてみると、

<ウィキより>

慶長19年(1614年)、加賀で暮らしていた右近は、徳川家康によるキリシタン国外追放令を受けて、人々の引きとめる中、加賀を退去した。長崎から家族と共に追放された内藤如安らと共にマニラに送られる船に乗り、マニラに12月に到着した。イエズス会報告や宣教師の報告で有名となっていた右近はマニラでスペインの総督フアン・デ・シルバらから歓迎を受けた。しかし、船旅の疲れや慣れない気候のため老齢の右近はすぐに病を得て、翌年の1月6日(1615年2月3日)に息を引き取った。享年63。マニラ到着からわずか40日のことだった。

葬儀は総督の指示によってマニラ全市をあげてイントラムロスの中にあった聖アンナ教会にて、10日間という長期間にわたり盛大に行われた。右近の亡骸は、イエズス会コレジオのサンタ・アンナ聖堂の近くに埋葬された。1634年には右近の遺骨はサン・ホセにあったコレジオの聖堂に移され、石棺の上には右近の画像が掲げられた。1767年、マニラのイエズス会が閉鎖され土地と建物はマニラ大司教区の所有となる。その後、右近の遺骨と画像は行方不明となった。右近の遺骨を探す活動は今も続けられ、

その一部は高山右近記念公園(石川県羽咋郡志賀町末吉 ハ3)にあるとされる。

右近の死後翌年に家族は日本への帰国を許されたとの記録がスペインのトレド文書館に保管されており、現在、石川県羽咋郡志賀町代田、福井県福井市、大分県大分市に直系の3つの「高山家」がある。

たしかに秀吉の次の徳川時代もキリスト教は禁止され続けたので、このような墓は裏山の奥に置かれるのは理解もできる。

う~ん、まだまだ地元の歴史でも知らないことがあるものだ。

~~

~~

)

)

)

)