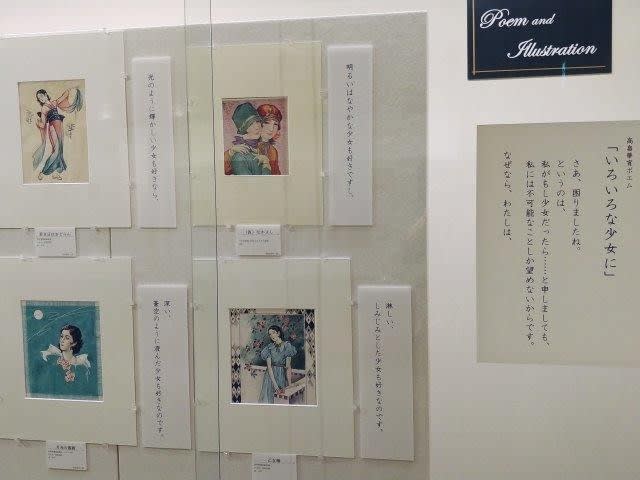

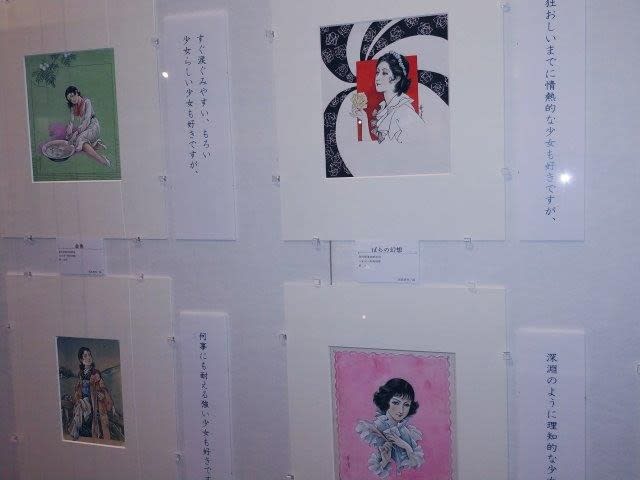

一枚絵を集めよう

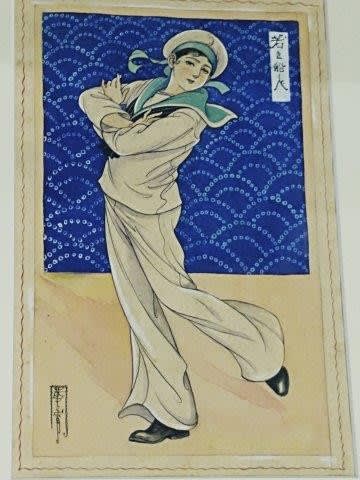

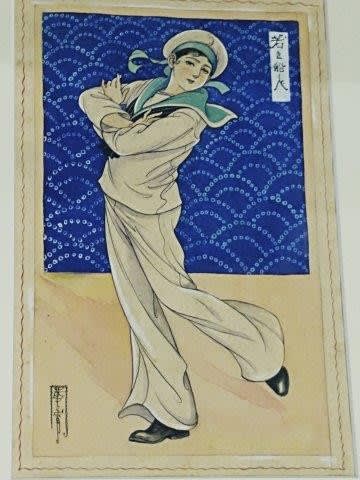

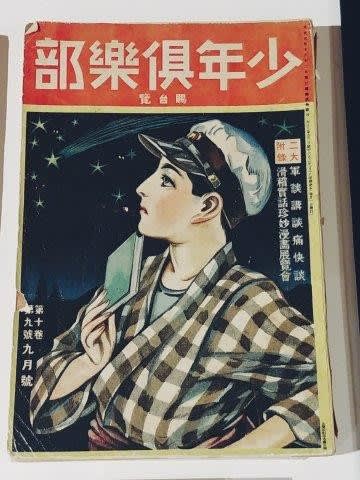

若き船人 青海波をバックに水兵さんかな。男女の差異の分からない船人。

うっとりした目を空へ向ける。

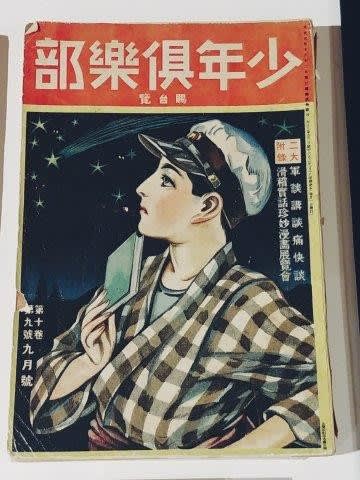

「少年倶楽部」で活躍していた頃の表紙絵

☆が☆表現。五線星形は戦後に出てくるそうです。

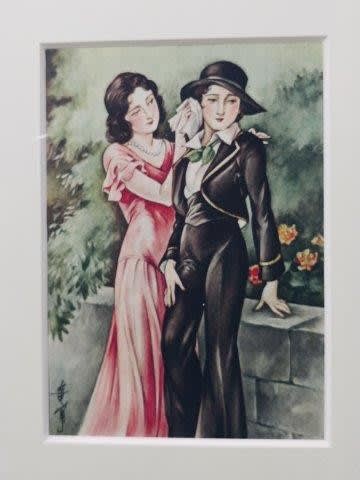

立て看板のお嬢さん。モダンなスタイルだけど定着しなかったのよね…

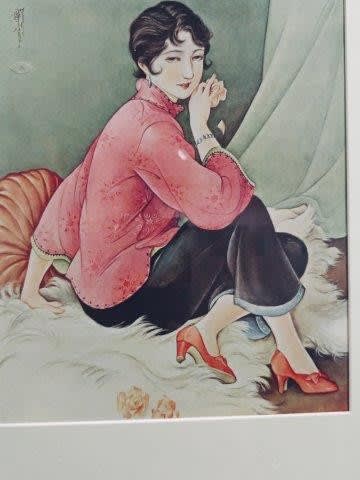

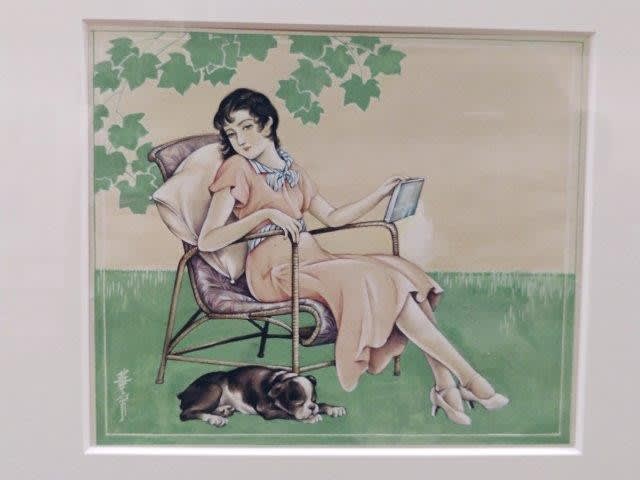

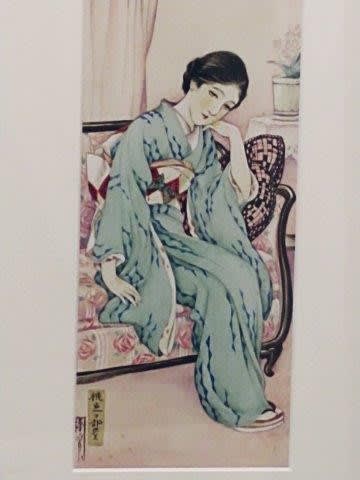

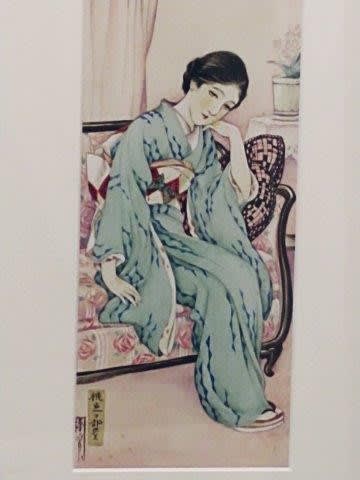

ソファでくつろぐ。

ソファはパラの文様が入ったシートカバー。クッションもモダン。

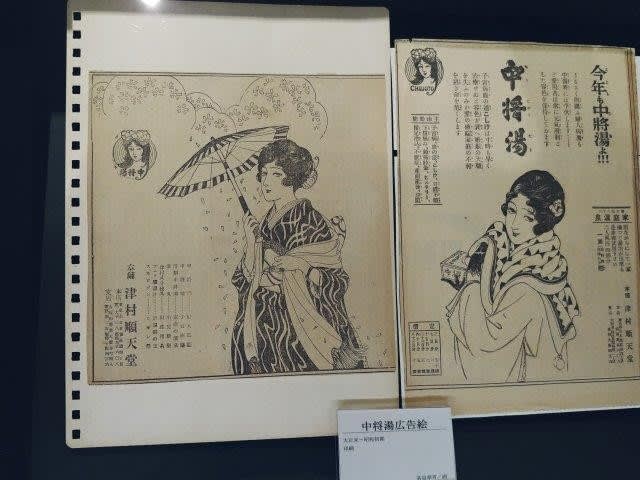

パラソルさしてお散歩

むかしながらの八つ橋ではなく、近代的な整備をうけての八つ橋。花しょうぶが可愛い。

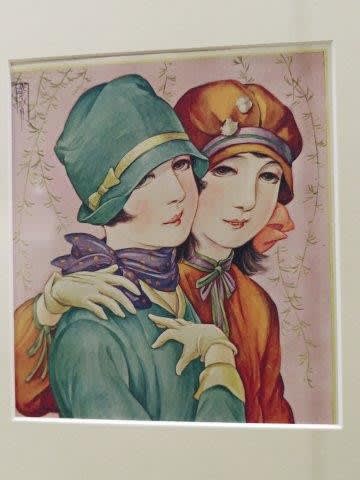

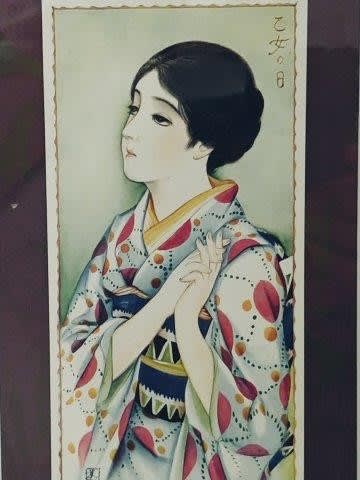

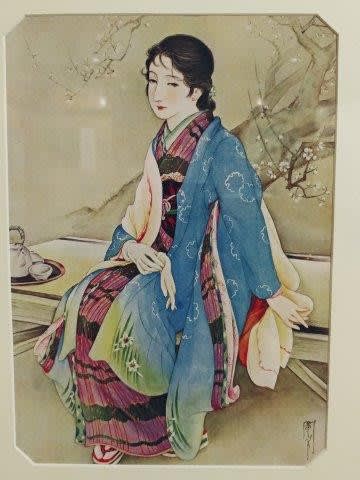

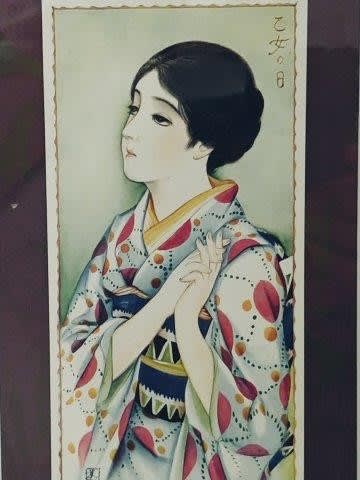

「乙女の日」着物も帯もモダン。90年前のおしゃれ

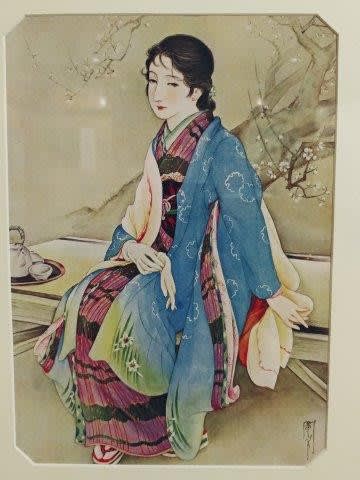

梅見の日。床几でくつろぐ。まだ少し肌寒いのでケットも。

白梅の下の娘さん。

影遊びをする。ウサギが浮かび上がる。器用だなあ。わたしは狐しかできない。

羽織は源氏香の文様。

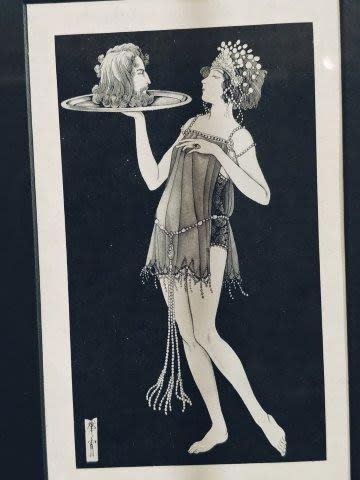

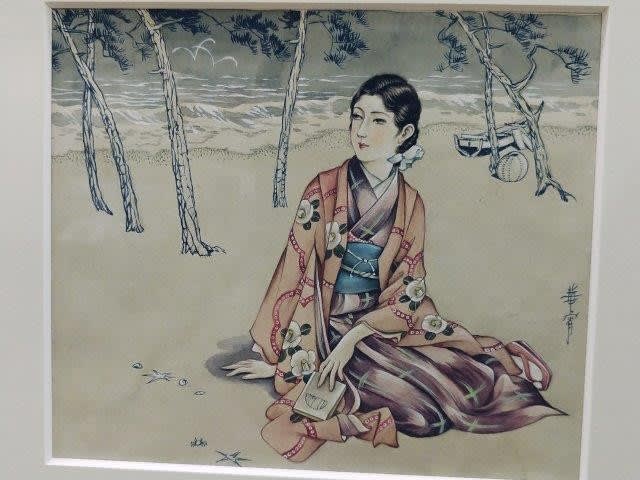

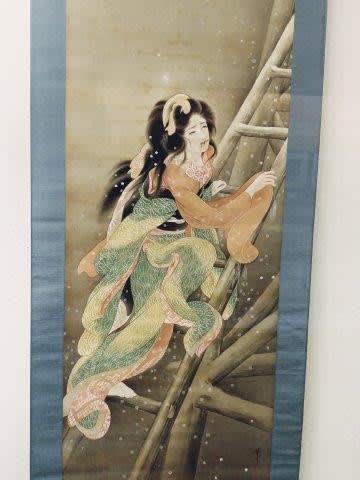

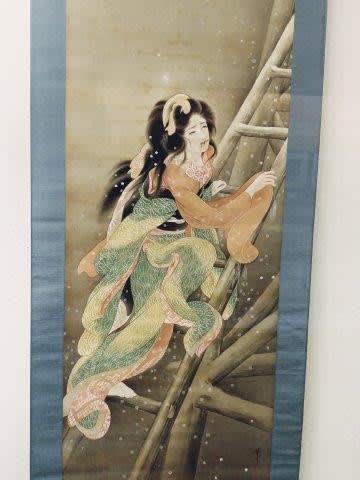

肉筆画 八百屋お七

「八百屋お七が恋をした」という詩を思い出す。

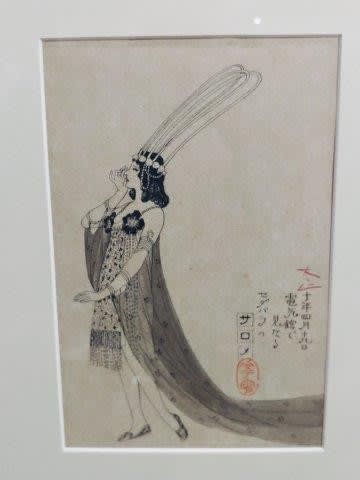

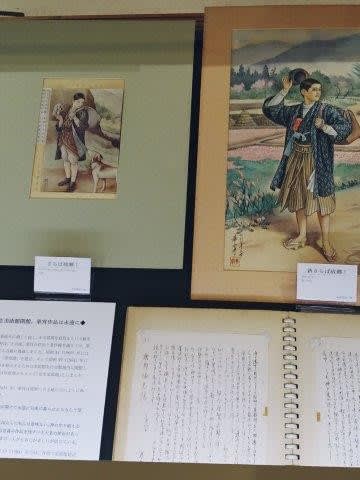

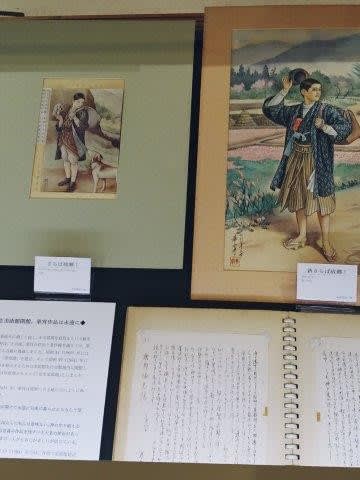

「さらば故郷」と「新さらば故郷」

弥生美術館創始者の鹿野弁護士の立身は郷里を後にして、懸命に学び・働いたことから開いた。

心にはいつも華宵の描いた「さらば故郷」の哀愁に満ちた絵が活きていた。

やがて月日は巡り、華宵との運命的な出会いの後に、華宵から明るい「新さらば故郷」を描いてもらった鹿野弁護士。

華宵と鹿野弁護士との感動的な物語が弥生美術館を生み出す原動力だった。

今は亡き華宵も鹿野弁護士も、本当にありがとうございます。

因みに弥生美術館オープンの日に田中角栄がこの絵に会うために飛んできたと久世光彦が記している。

角栄も鹿野少年もみんな志を持って立身したが、その郷里を離れるときにはこの絵が胸にあったのだ。

若き船人 青海波をバックに水兵さんかな。男女の差異の分からない船人。

うっとりした目を空へ向ける。

「少年倶楽部」で活躍していた頃の表紙絵

☆が☆表現。五線星形は戦後に出てくるそうです。

立て看板のお嬢さん。モダンなスタイルだけど定着しなかったのよね…

ソファでくつろぐ。

ソファはパラの文様が入ったシートカバー。クッションもモダン。

パラソルさしてお散歩

むかしながらの八つ橋ではなく、近代的な整備をうけての八つ橋。花しょうぶが可愛い。

「乙女の日」着物も帯もモダン。90年前のおしゃれ

梅見の日。床几でくつろぐ。まだ少し肌寒いのでケットも。

白梅の下の娘さん。

影遊びをする。ウサギが浮かび上がる。器用だなあ。わたしは狐しかできない。

羽織は源氏香の文様。

肉筆画 八百屋お七

「八百屋お七が恋をした」という詩を思い出す。

「さらば故郷」と「新さらば故郷」

弥生美術館創始者の鹿野弁護士の立身は郷里を後にして、懸命に学び・働いたことから開いた。

心にはいつも華宵の描いた「さらば故郷」の哀愁に満ちた絵が活きていた。

やがて月日は巡り、華宵との運命的な出会いの後に、華宵から明るい「新さらば故郷」を描いてもらった鹿野弁護士。

華宵と鹿野弁護士との感動的な物語が弥生美術館を生み出す原動力だった。

今は亡き華宵も鹿野弁護士も、本当にありがとうございます。

因みに弥生美術館オープンの日に田中角栄がこの絵に会うために飛んできたと久世光彦が記している。

角栄も鹿野少年もみんな志を持って立身したが、その郷里を離れるときにはこの絵が胸にあったのだ。