ちょっと前に観た大阪歴博の常設の写真をまとめます。

とはいえ前過ぎてタイトルがわからんのが多数ですが、そこはそれ、このブログの主が普段からええ加減な人だから、堪忍したってください。

大阪歴博には色んなブツが収められてますが、中でもこの「のぞくからくり」は大好きで、佐倉の歴博のが動かないのに比べると、こちらは上演してくれるのがほんにありがたいことです。

というわけで行くたびについつい写してしまいますな。

地獄極楽ののぞきからくり。

天王寺界隈の名所案内も兼ねている。

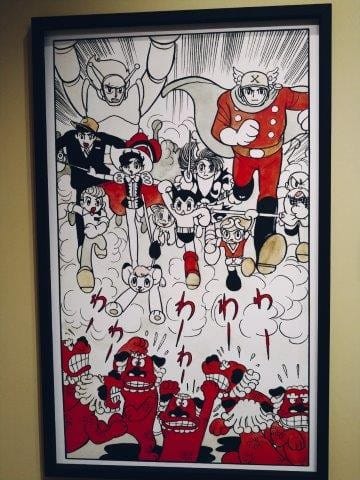

三面のこのおどろおどろしい絵がよいのよ。

どうでもいいが、嘉門達夫のパロディ歌で「妖怪人間べム」を「フニクリフニクラ」でやったのがあるが、その出だしが

♪おどろおどろしいオープニング こわいぞ~こわいぞ~

だったのはよかった。

見世物小屋の看板、のぞき絡繰りの箱の絵はやはりこうでなくてはならん。

そういえば新潟の「幽霊の継子いじめ」ののぞき絡繰りはまだ見てないので、いつか見たい。

そうそう、小津安二郎「長屋紳士録」の劇中で笠智衆がのぞき絡繰りの口上をするシーンがあるそうだが、小津もさすがにエエ氏の子で母上に「そんなものみてはいけません」と戒められたからか、本当にのぞき絡繰りを知らなかったそうで、あれだけは小津の演出なしで笠智衆が好きにやったそうな。

かれは郷里の熊本での子供時代、たくさん見て覚えていたという。かれの自伝にある話。

大阪歴博は江戸時代の浪花の絵師の作品を展示するのだが、あんまりその辺りを宣伝もしないので、まさかこんな作品が!という驚きも少なくはない。

いうたらええやん、と思うがあんまり動かない。

屏風を見る。

色んな人が描かれている。

こっちは働いてるな。

四季折々

大坂二十二社双六

こういう版画が好きでね。

こっちは江戸の中村芝翫が大坂入りしたときの船乗り込みビラ

現代でも昭和の末頃に始まった関西・歌舞伎を育てる会、愛する会の中座、松竹座に出演する役者の船乗り込みがあるが、実にいいものです。

わたしは数年前の平日、偶然見かけてずーっっっと追いかけた。

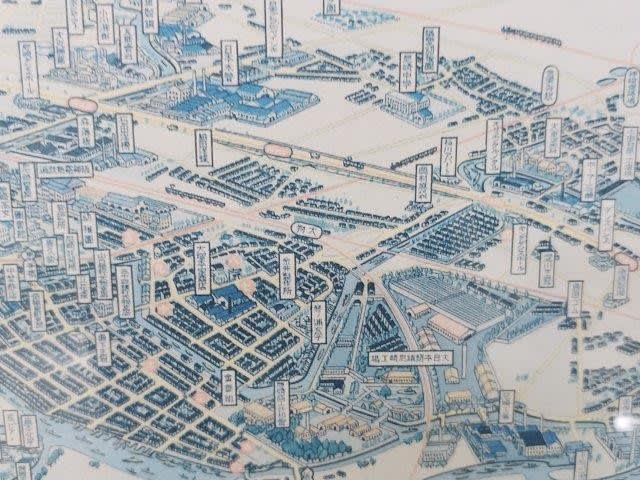

さてこちらは今の大阪市東淀川区あたりから北摂界隈の地図

こちらは宝塚から西宮界隈。正直、今もこの辺りは阪神間と言うより同じ北摂仲間の感じがある。南摂。西宮の半分と伊丹、宝塚、尼崎の半分は。

団七の人形 首がないのは他意がない。タイはなくとも身体はある、というダジャレになるな。

団七と言えば「夏祭浪花鑑」がいちばん人気だが、「宿無団七時雨傘」の団七もいる。

トラの絵

コワモテ風だけど、妙に可愛いな。

解説を読んで納得。

猩々図

こっちはわんこ一家か。

建物の模型もあるよ。芝居小屋。

舞台には黒の着流し男、花道には簑笠つけた猟師の男。はいそうです、五段目ね。

中村仲蔵が雨の日に飯屋に駆け込んできた浪人のその姿の良さに「これだ!」となって工夫したというのは、もう伝説の域になったかね。

浪花の芝居では以前の山賊パージョンが多かったそうだけど。

観客も夢中。

民家の模型

屋根にいるのは…

猫でした。

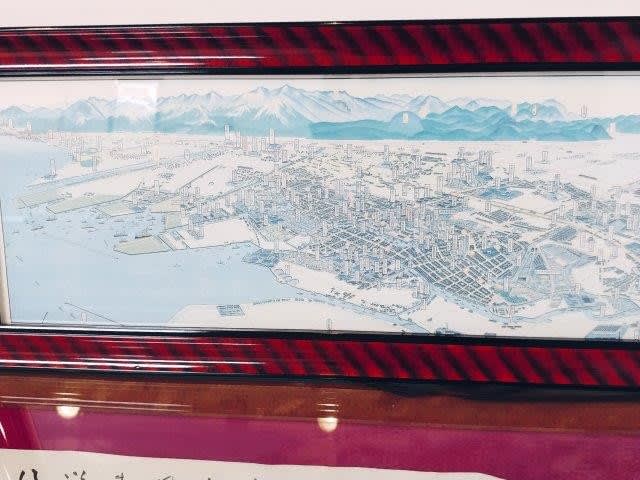

さて近代の大阪へ。

東洋のマンチェスターから大大阪時代へ向かうわけです。

素晴らしき大阪の時代。

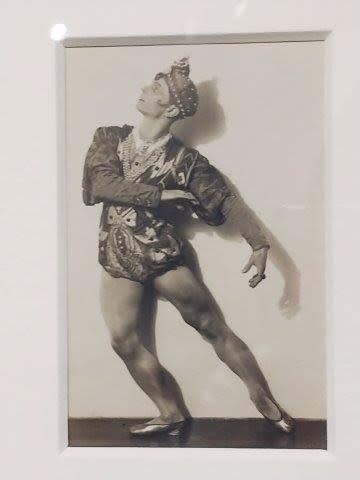

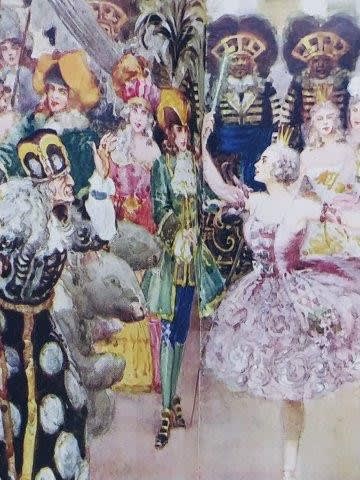

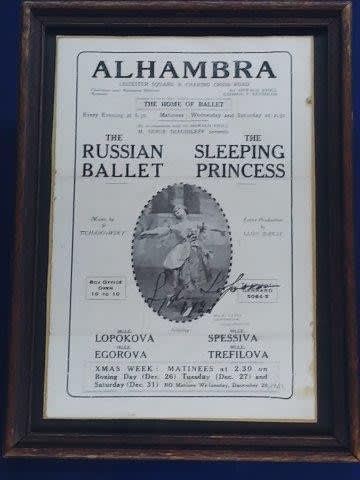

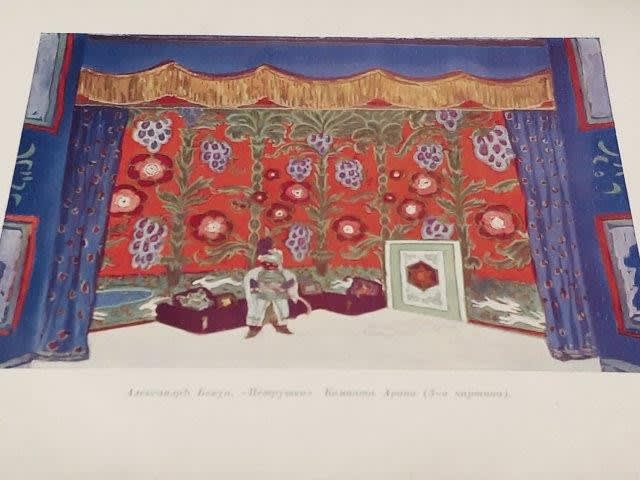

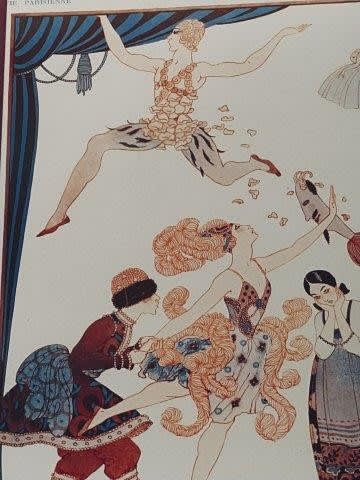

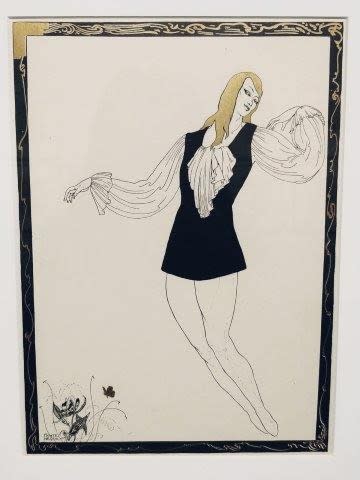

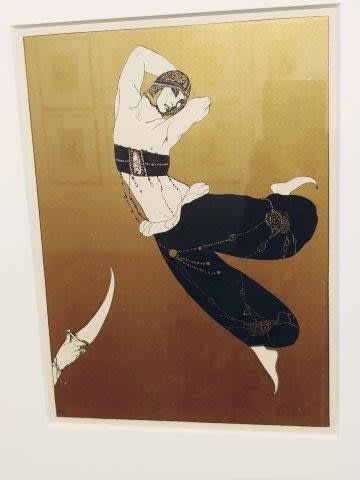

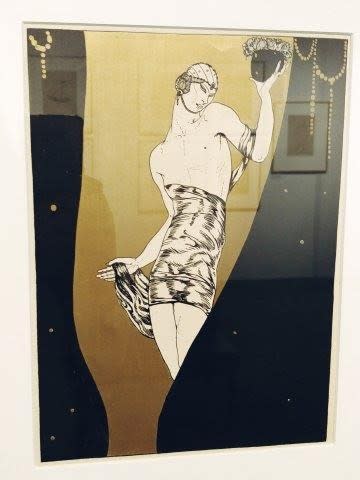

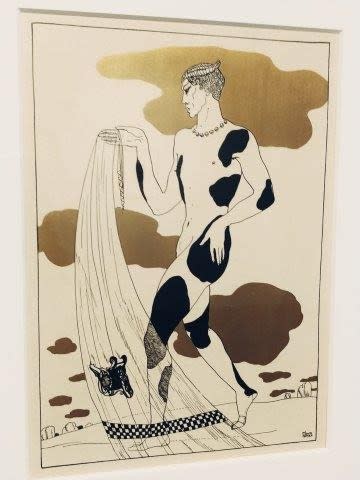

お芝居も華やか。

古写真も素敵。

なんか悲しいわんこのような…

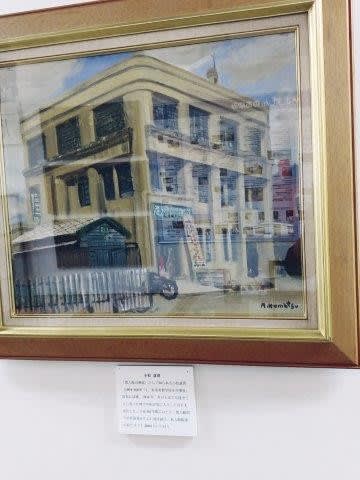

宇治電ビルディングの欠片たち

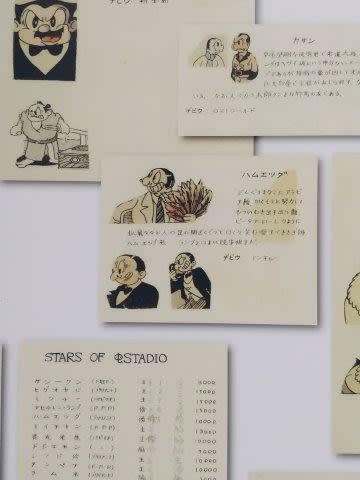

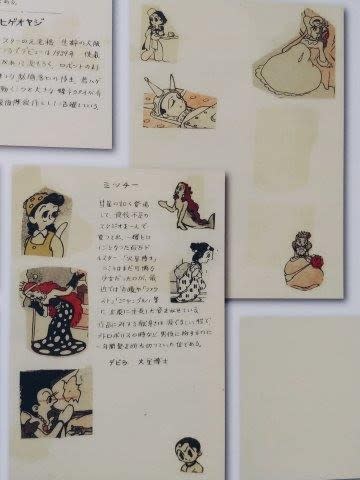

史料も色々

昔の行楽地のmap、好きよ。いえば明るい境内図のようなものだし。

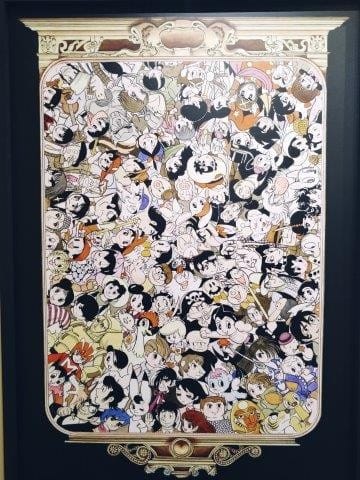

「この中にミッキーマウスがおる。おまえやろ」

「違いマウス」

くらい言いそうですな。元ネタは嘉門達夫。

最後は阿倍野公設市場のお正月の双六でした。

特別展だけでなく常設展示もちょいちょい変わるので、楽しんでください。

とはいえ前過ぎてタイトルがわからんのが多数ですが、そこはそれ、このブログの主が普段からええ加減な人だから、堪忍したってください。

大阪歴博には色んなブツが収められてますが、中でもこの「のぞくからくり」は大好きで、佐倉の歴博のが動かないのに比べると、こちらは上演してくれるのがほんにありがたいことです。

というわけで行くたびについつい写してしまいますな。

地獄極楽ののぞきからくり。

天王寺界隈の名所案内も兼ねている。

三面のこのおどろおどろしい絵がよいのよ。

どうでもいいが、嘉門達夫のパロディ歌で「妖怪人間べム」を「フニクリフニクラ」でやったのがあるが、その出だしが

♪おどろおどろしいオープニング こわいぞ~こわいぞ~

だったのはよかった。

見世物小屋の看板、のぞき絡繰りの箱の絵はやはりこうでなくてはならん。

そういえば新潟の「幽霊の継子いじめ」ののぞき絡繰りはまだ見てないので、いつか見たい。

そうそう、小津安二郎「長屋紳士録」の劇中で笠智衆がのぞき絡繰りの口上をするシーンがあるそうだが、小津もさすがにエエ氏の子で母上に「そんなものみてはいけません」と戒められたからか、本当にのぞき絡繰りを知らなかったそうで、あれだけは小津の演出なしで笠智衆が好きにやったそうな。

かれは郷里の熊本での子供時代、たくさん見て覚えていたという。かれの自伝にある話。

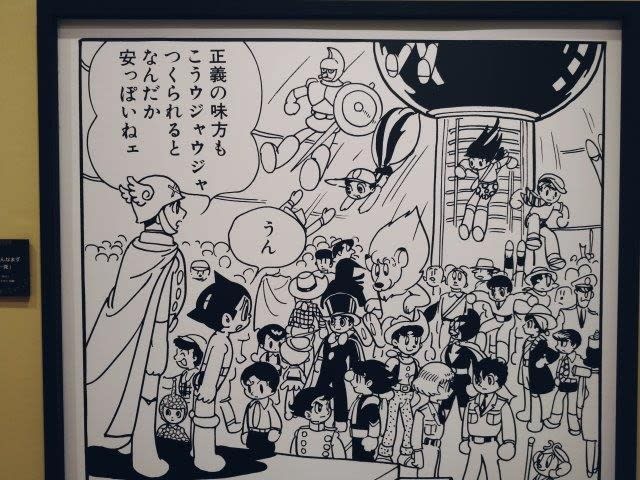

大阪歴博は江戸時代の浪花の絵師の作品を展示するのだが、あんまりその辺りを宣伝もしないので、まさかこんな作品が!という驚きも少なくはない。

いうたらええやん、と思うがあんまり動かない。

屏風を見る。

色んな人が描かれている。

こっちは働いてるな。

四季折々

大坂二十二社双六

こういう版画が好きでね。

こっちは江戸の中村芝翫が大坂入りしたときの船乗り込みビラ

現代でも昭和の末頃に始まった関西・歌舞伎を育てる会、愛する会の中座、松竹座に出演する役者の船乗り込みがあるが、実にいいものです。

わたしは数年前の平日、偶然見かけてずーっっっと追いかけた。

さてこちらは今の大阪市東淀川区あたりから北摂界隈の地図

こちらは宝塚から西宮界隈。正直、今もこの辺りは阪神間と言うより同じ北摂仲間の感じがある。南摂。西宮の半分と伊丹、宝塚、尼崎の半分は。

団七の人形 首がないのは他意がない。タイはなくとも身体はある、というダジャレになるな。

団七と言えば「夏祭浪花鑑」がいちばん人気だが、「宿無団七時雨傘」の団七もいる。

トラの絵

コワモテ風だけど、妙に可愛いな。

解説を読んで納得。

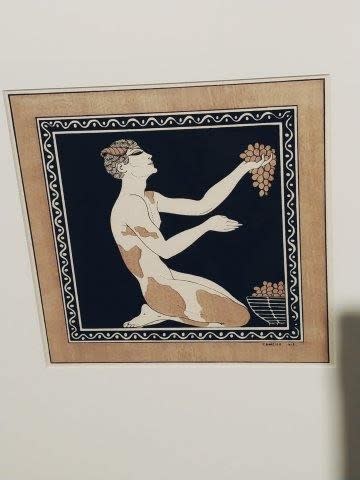

猩々図

こっちはわんこ一家か。

建物の模型もあるよ。芝居小屋。

舞台には黒の着流し男、花道には簑笠つけた猟師の男。はいそうです、五段目ね。

中村仲蔵が雨の日に飯屋に駆け込んできた浪人のその姿の良さに「これだ!」となって工夫したというのは、もう伝説の域になったかね。

浪花の芝居では以前の山賊パージョンが多かったそうだけど。

観客も夢中。

民家の模型

屋根にいるのは…

猫でした。

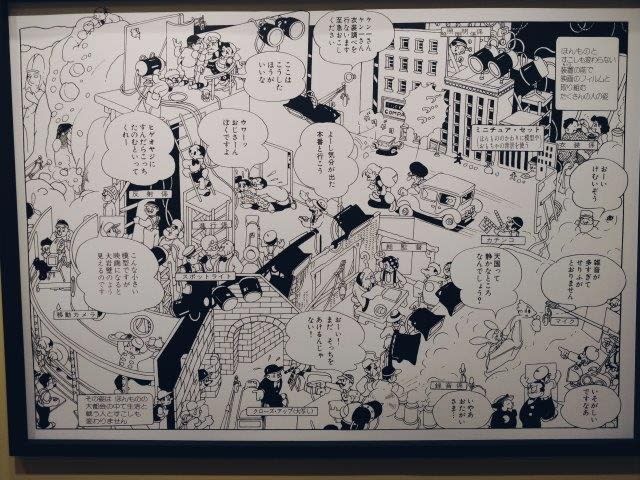

さて近代の大阪へ。

東洋のマンチェスターから大大阪時代へ向かうわけです。

素晴らしき大阪の時代。

お芝居も華やか。

古写真も素敵。

なんか悲しいわんこのような…

宇治電ビルディングの欠片たち

史料も色々

昔の行楽地のmap、好きよ。いえば明るい境内図のようなものだし。

「この中にミッキーマウスがおる。おまえやろ」

「違いマウス」

くらい言いそうですな。元ネタは嘉門達夫。

最後は阿倍野公設市場のお正月の双六でした。

特別展だけでなく常設展示もちょいちょい変わるので、楽しんでください。

テニスらしいです。

テニスらしいです。