京都文化博物館に巡回してきた巨大ロボット群像展に二度ばかり行った。

7/11と8/8である。

これ以前には横須賀美術館で開催されていて、行かれた方々の熱気と興奮を伝えられ、こちらもワクワクして待っていた。

ありがたいことに京都文化博物館は会員ならば何度でも見学鑑賞できるのでわたしは二度行けたのだ。

ちなみにこれまでの最高記録はゴールデンカムイ原画展で、7回観に行った。

なかなかそうはゆかないものの、それでもこうして楽しめてよかった。

この展覧会は基本的に撮影可能で不可は画像は挙げない。

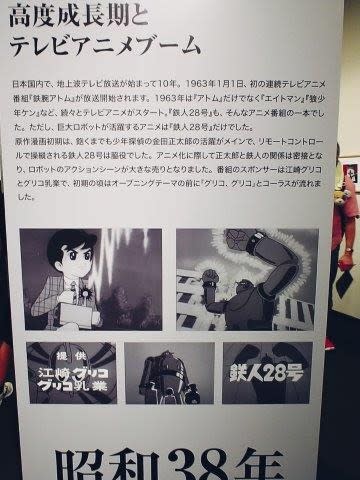

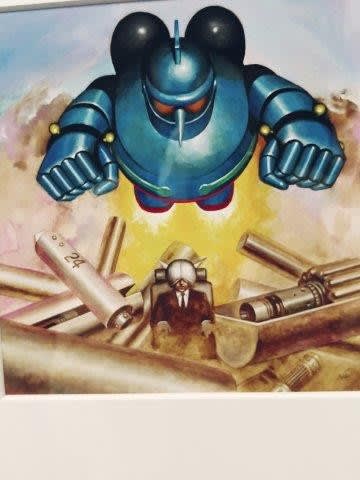

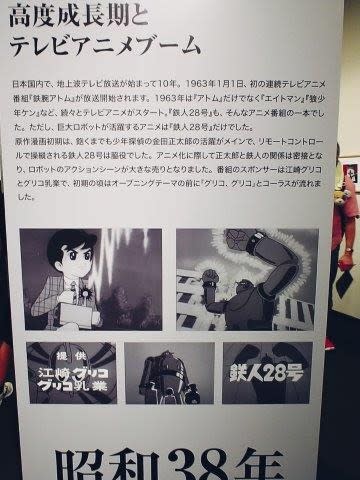

開催の始まった2023年は、巨大ロボットアニメ「鉄人28号」放送から60周年という節目の年だったそうだ。

わたしは「鉄人28号」アニメは見ていないが歌は知っている。

こちら

歌詞の中で「敵に渡すな大事なリモコン」とあるように鉄人28号はリモコンで操作されるロボットなので、金田正太郎くんの手から悪人の手に落ちると、悪の手先として破壊の限りを尽くすことになる。

これはなかなか怖いことだ。

原作の横山光輝には他に巨大ロボットとして「ジャイアントロボ」、「バビル二世」のポセイドン、「マーズ」のロボットなどがあるが、ジャイアントロボもポセイドンも主人公の正義の少年とシンクロ・連動している。

鉄人28号はその意味でとても危ういのだが、このシステムは巡り巡って現代的でもある。

さてその鉄人28号からの展示である。

1963年版の斜め後ろに1980年版も佇む。

よく知らなかったが、鉄人28号は現代に至るまで何度もアニメ化されていて、63年に始まり80年、92年、04年、07年、13年と放送や上映があったそうである。

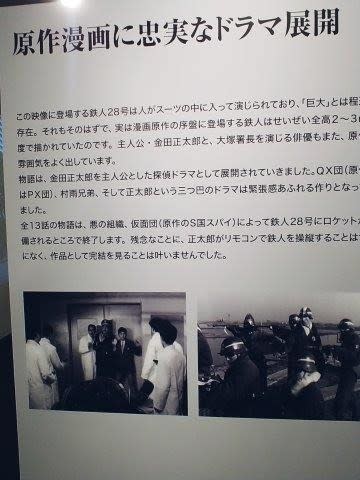

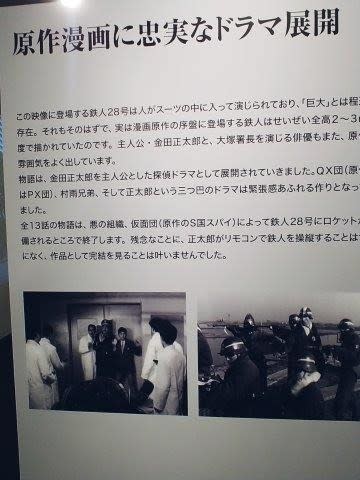

鉄人はアニメ化されたのが人気を博したが、実は1960年に実写化されている。

これは歴史としてわたしは知っているが、申し訳ないがどひゃーだった。

特撮はこの時代もっと技術が進んでいた筈なのになんでやねんと思うが、思えば丁度中途半端な時代だったのかもしれない。着ぐるみが鉄の感性を失わせたのか。

前述の「ジャイアントロボ」の特撮ドラマは1967年から68年に放送され、その後何度も再放送された。

わたしが最後に見たのは1972年だと思う。幼稚園児のわたしは最終回でU7大作少年が「ロボは必ず帰ってくるよ」と言ったので、それからずーーーーーーっとジャイアントロボの帰還を待ち続け、ロボが最終回でギロチン帝王と共に自爆したので帰ってこれない、ということを知ったのは2005年だった。

文字通り目の前が真っ暗になった。

鉄人28号の話に戻る。

1956年に月刊誌「少年」で連載が開始された。当時の団塊の世代の子供らが熱狂したのはリアルに知っている。

叔父やその周辺、また上司たちが皆「鉄人28号」が好きだったのである。

偶然かもしれないが「鉄腕アトム」より「鉄人28号」が好きだというのは男性が多い気がする。

この「少年」誌からピックアップしたアンソロジーが1989年頃に刊行されて「鉄人28号」は確か2巻だった。

手元にあるがあえて確認はしない。

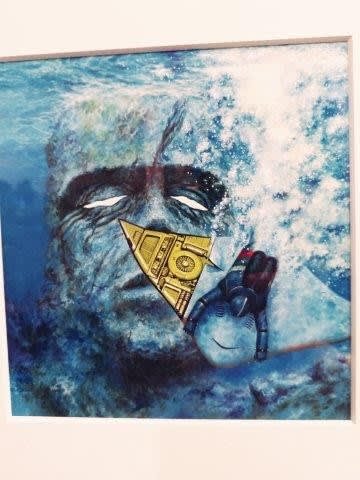

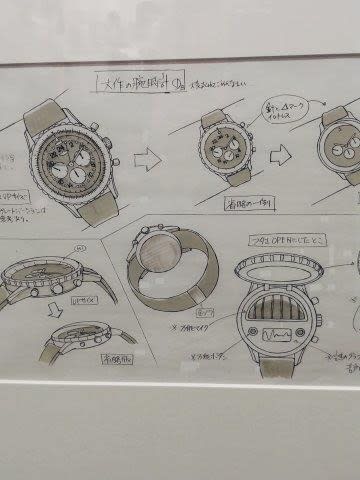

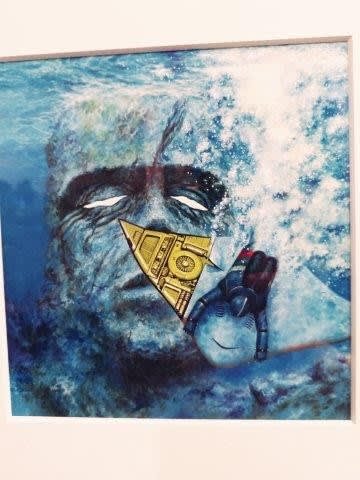

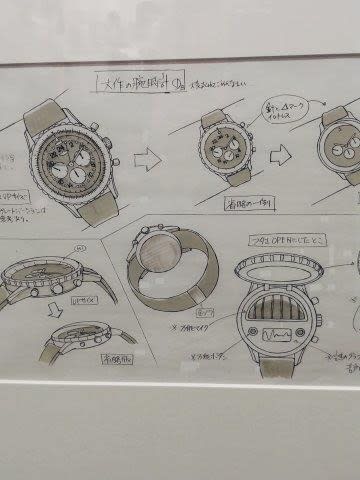

そして「鉄人28号」のコミックスは様々な出版社から出ているが、ここで展示されているのは秋田書店の文庫本の原画である。担当したのは加藤直之氏である。

めちゃくちゃかっっっこいい。さすが加藤さんとしか言いようがない。

ところで「鉄人28号」は太平洋戦争の末期に日本軍が研究開発を重ねてプロトタイプも27号まで出来ていて、という設定だが、その意味ではあの特撮も確かに原作に沿っているのだなあ。

横山光輝がフランケンシュタインに影響を受けた話も以前から知っているが、以前に川崎市民ミュージアムでの展覧会などでも紹介されていたと思う。

その撮影スナップもある。これらはまたたいへん興味深い資料でもある。

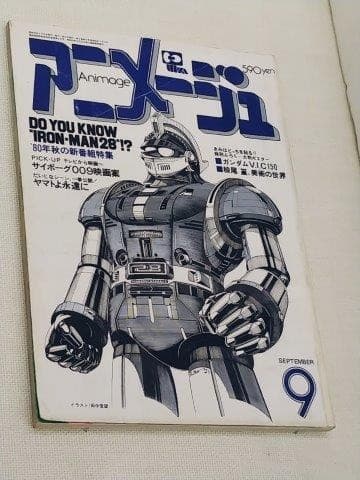

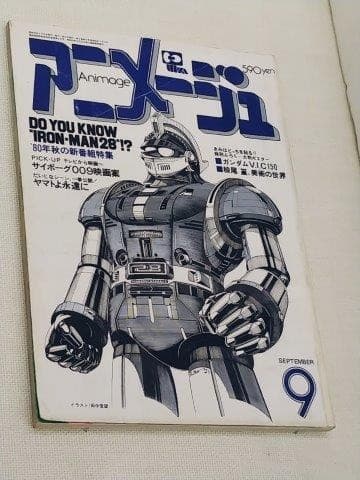

これはアニメージュ1980年9月号。二度目のアニメ化の情報があるが、実はこの号のアニメージュにはわたしは個人的に深い思い入れがある。というのは人生で最初に買ったアニメージュがこの号だったのだ。

今調べたら前述の川崎市民ミュージアムの展覧会「横山光輝の世界」展は2006-2007年だった。

当時の感想はこちら

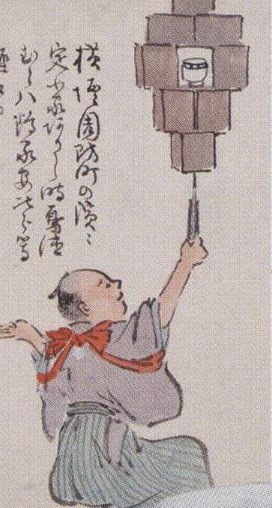

次は永井豪の生みだした巨大ロボット群像である。

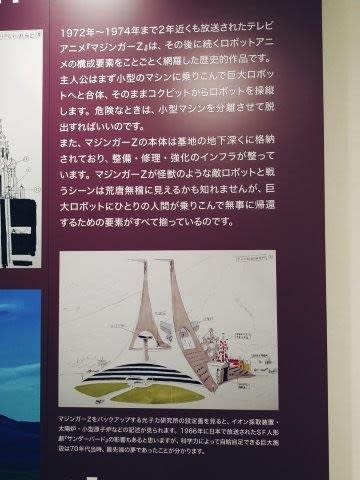

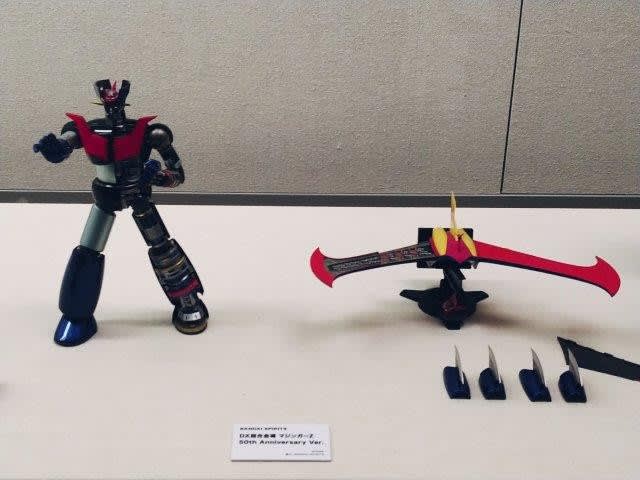

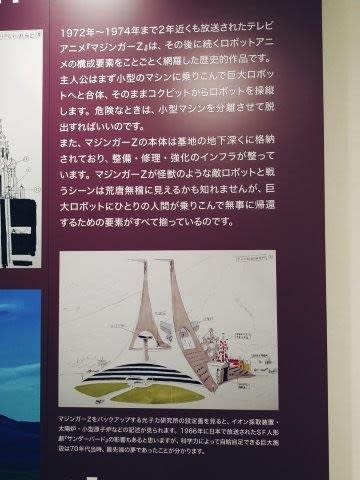

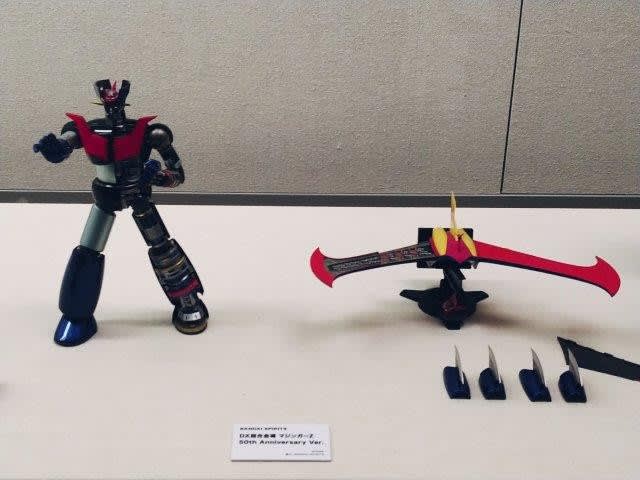

まずは「マジンガーZ」

♪空にそびえるくろがねの城 スーパーロボットマジンガーZ

水木一郎のかっこいい歌声がすぐに蘇る。

数年前、永井豪は「激マン!」シリーズで自己の作品解説、連載状況などの裏話を含めた作品を世に出した。

わたしは連載を読んでいたが、「マジンガーZ」も「デビルマン」もあまりに面白すぎて、やはり天才永井豪の凄さに改めて仰天した。

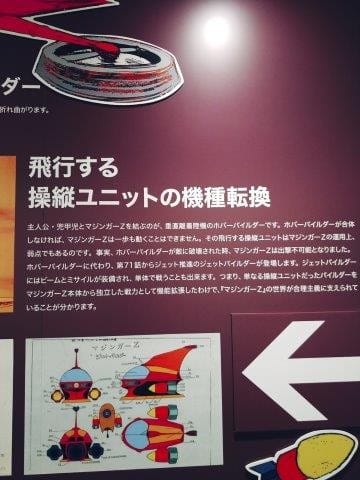

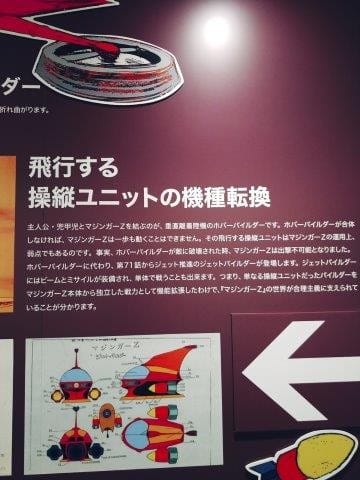

そもそも「マジンガーZ」の偉いところは世界で最初にマンガで兵站の重要性を描いたところや、パイルダーオンというシステムを生み出したことだ。

科学者兜十蔵博士が無数の特許を持ち、それが資金となってマジンガーZを制作することが可能になった、光子力研究所もまた同じく彼が設立している。

その辺りの資料が展開されていた。

「乗りこむ」という発想はここからだ。

後付の武器にしてもかなり合理的な展開なので、当時はわからなかったが、これはリアリティを追求したのだと理解出来た。

富士の裾野、山梨側でしか採掘できないジャパニウムという合金、光子力、それから「キューティーハニー」の空中元素固定装置という発想も設定も素晴らしい。

アニメの方の光児くんはさやかちゃんとの口げんかもなかなか派手で、盗聴したあしゅら男爵が「なんという口の悪さ」と古代貴族だけに少年少女に対して幻滅するのも面白い。

マンガでは光児くんは案外紳士的なのも「激マン」で知った。顔の怖い十蔵お祖父さんは孫息子らに甘く、かれらの両親が亡き今は光児くんとその弟に丁寧にごはんを拵えている。こうしたところもよかった。顔が怖いのも実験の事故からである。そしてこの事故による酷い傷跡というのは彼の息子、そして孫にもつながるのだが、これはここでは記されない。

そうそう、永井豪キャラ総出演の漫画ゴラク版「バイオレンスジャック」ではマジンガーは黒人の空手の達人として登場する。彼は盲目となり、まだ小学生くらいの兜光児くんを肩車してその指示によって戦っていた。

あれを見た時、非常に巧い考えだなあと感心した。

つまり光児くんによる<操縦>なのだ。

続編の「グレンダイザー」は兜光児くんが脇役になったのが受け入れられず、わたしは見なかった。

後年デュークフリードと光児くんが公式でBL風味だったことを知った時には、見ておけばよかったとちょっとだけ悔いたが。

「鋼鉄ジーグ」はどういう事情かわたしは見なかった。ただし歌は知っている。

数年前にイタリア映画「皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ」という実写作品が色々と賞をもらっている。

イタリアでは妙に強かったりすると「おまえは鋼鉄ジーグかよ」と言うくらいに「鋼鉄ジーグ」は認識され、愛されているそうだ。

ハワイで「キカイダー」が道徳の手本とされたり、フィリピンで「ボルテスV」が人民の革命の力となったり、北欧で「銀牙」が愛されたりと、結構なことである。

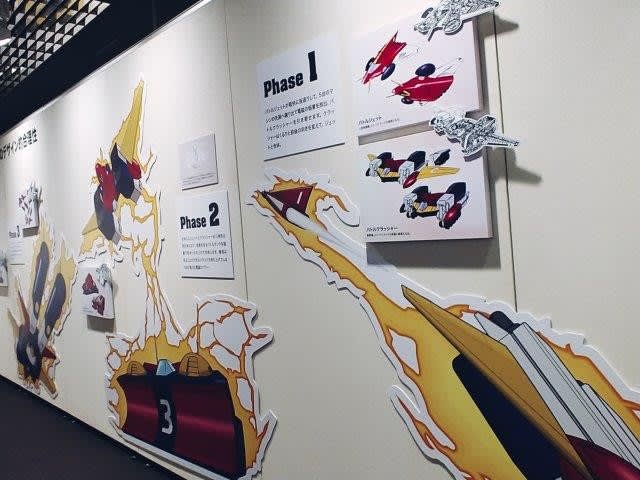

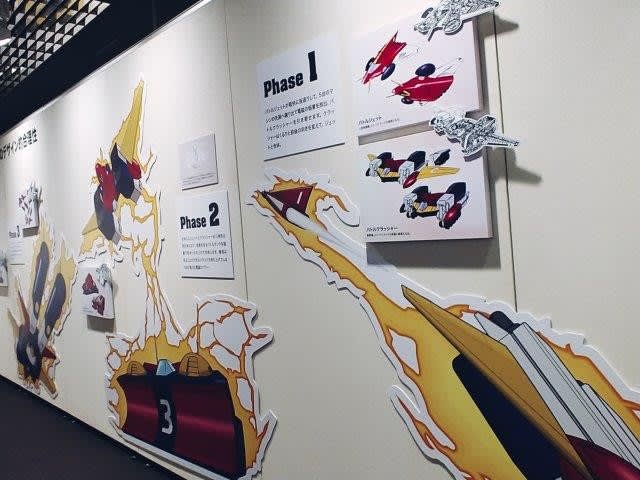

合体ロボットの登場である。

「超電磁ロボ コンバトラーV」

わたしはこの辺りのいわゆる「ロボットプロレス」ものは本放送では見ていない。

ガンダムに夢中になった後、再放送や上映会などで見たり資料を探したのだ。

リアタイで見ていた同級生から話を聞いたりして、想像したなあ。

現代と違い当時は紙資料で往時を偲ぶのが関の山。

それだけに記憶力が強くなるのも当然だった。

敵の美形キャラはガルーダ。しかしこのガルーダは本人も知らぬこととはいえ量産型アンドロイドだったのだ。

母という存在からの指令を受けて地球征服に励む「息子」。

同時代の竹宮恵子「地球へ…」にもまたそうした「母なるもの」から支配される存在が現れる。

ここで横須賀美術館でスタジオぬえの宮武一貴氏が制作された巨大壁画を見る。

左がマジンガーZで右がライディーン。中央はこれはコンバトラーVか。ロケットパンチが飛んでますがなw

合体も順番によって得意技が変更と言うか形態も変更になるのが「ゲッターロボ」

わたしが見た石川賢の作画で三人…竜馬・隼人・武蔵が肩を組んで激しい内面を見せる様子を俯瞰する図は、とてもよかった。

わたしは今に至るまでロボットのプラモにはあんまり関心がないのだが、ゲッターロボは設定上つなげ方により形態が完全に変化するというのが面白く、これがそのまま三次元化していたらより面白いだろうとよく思った。

カラーも違うしね。

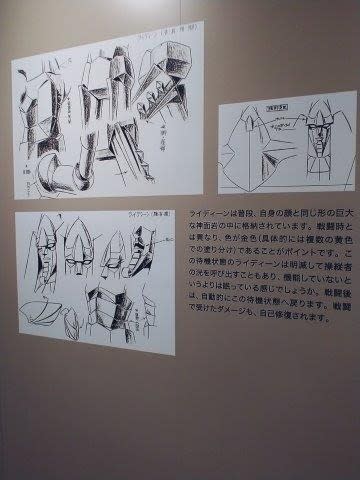

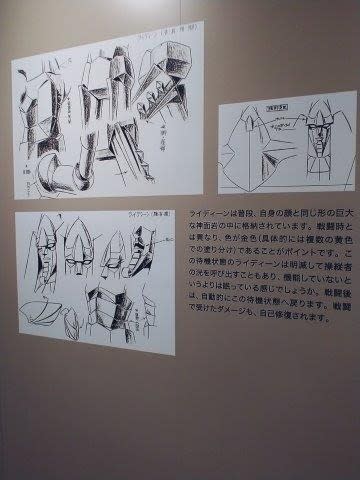

「勇者ライディーン」

後年「超者ライディーン」としてリメイクされたそうだが、そちらは知らない。

わたしはこの「ライディーン」はやはりリアタイでは見ていないが、それでも小学生の頃から主題歌は知っていたし、ライディーンの特徴的な顎などは見知っていた。

なので中学の時の社会科の女性教師のあだ名が「ライディーン」なのも納得がいった。

子門真人の歌も丁度この頃人気だった。

「およげたいやき君」「勇者ライディーン」「野生の証明」などがわたしが小学生の頃に流行っていた。

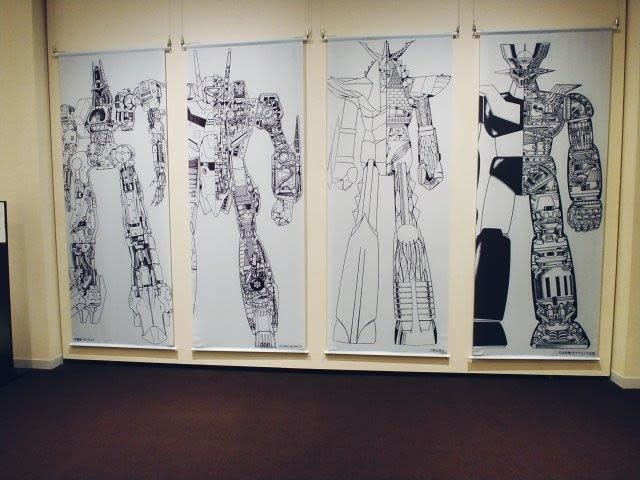

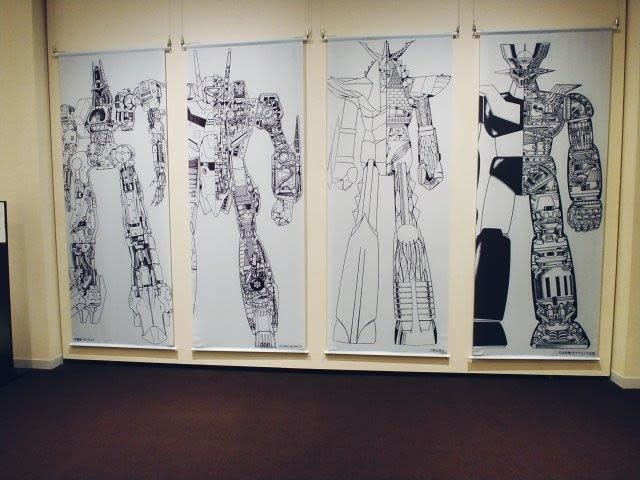

ライディーンの図解である。

「たちまちあふれる神秘の力」ということでフェードインして内部に入るのだが、やっぱり中はメカメカしている。

金ぴかのライディーン 静

矢をつがえるライディーン 動

表裏一体。

ところでわたしが中2の頃にYMOが大ヒットした。

特に「テクノポリス」と「ライディーン」は素晴らしい音楽で、シンセサイザーの驚異的な音の構成力には驚愕した。一つの音の背後に無数の別な音があり、ナノグラムなほどの細かい音の構成で一つの音が生きるというのは、想像もしたことがなかった。

あの凄い曲が実は細野さんの発案で「勇者ライディーン」から採られたことを知り、びっくりしたなあ。

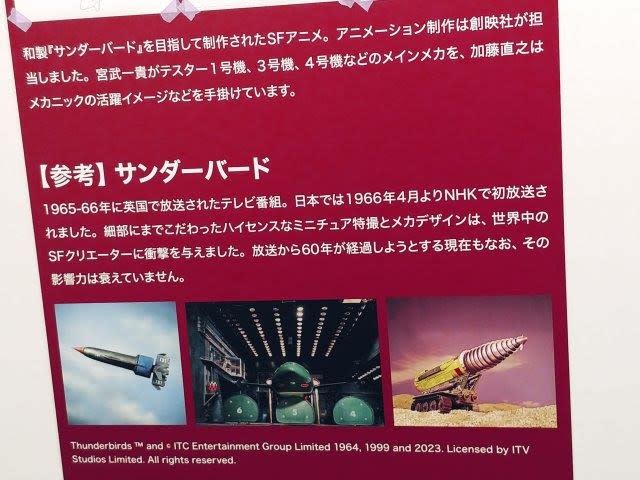

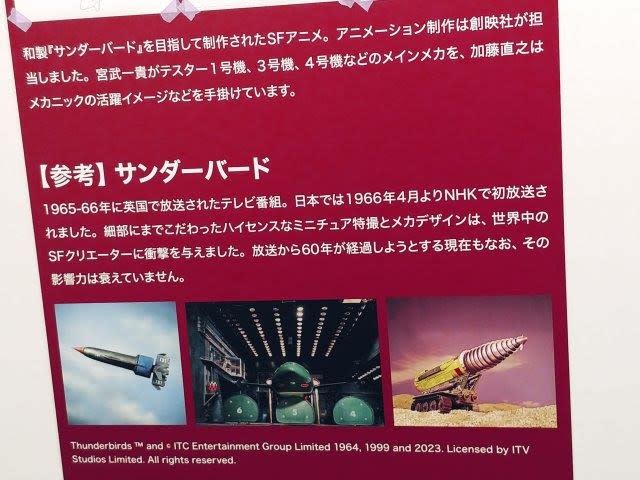

ここでイギリスの傑作「サンダーバード」の紹介がある。

わたしなどは今もよくOPを脳内再生させているが、大好きな作品である。

スーパーマリオネット、偉大なる人形劇。

わたしは人生の最初に「新八犬伝」に夢中になったことを生涯の誇りに思っているが、人形劇は何故こんなにも面白いのだろう。文楽も好きだしベトナムの水上人形劇もミャンマーの「ヨウッテー・ポエー」も素晴らしい。

そして今のわたしは「PUIPUI モルカー」に夢中だ。

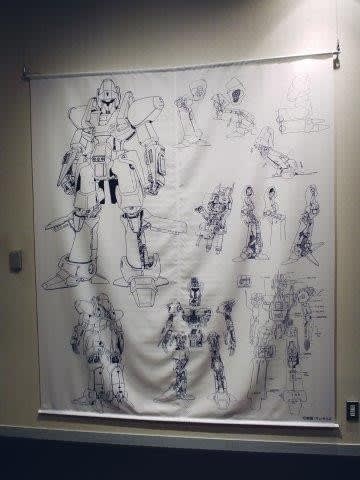

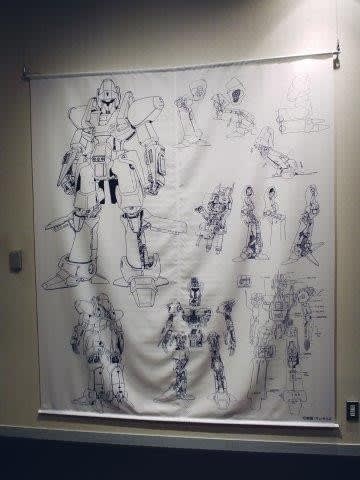

スタジオぬえの仕事の紹介がある。

やっぱりカッコいいよなあ。

こちらはアニメージュのふろく。わたしも持っている。

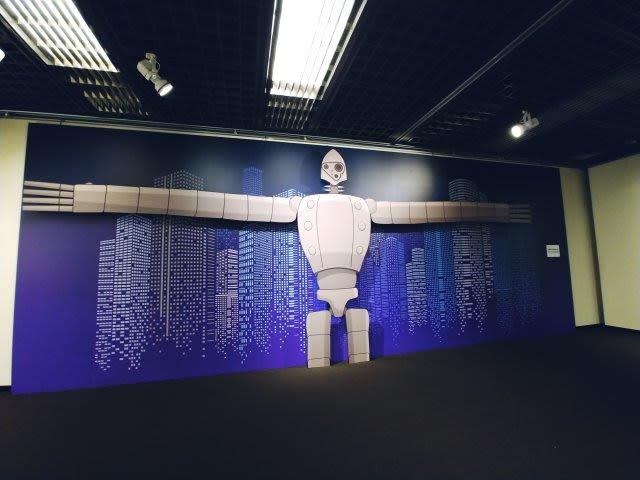

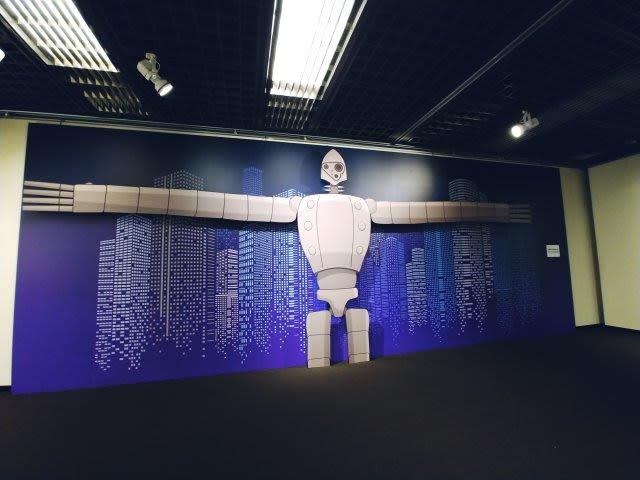

これまでと違うものが現れる。

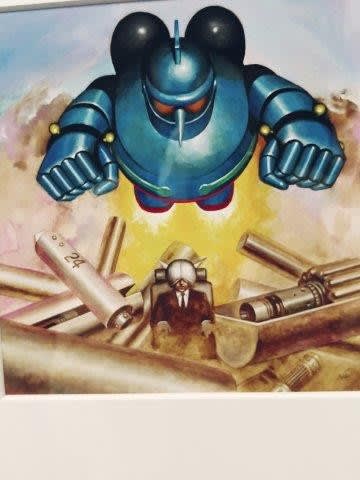

宮崎駿のロボットである。

実物大だそう。そうなのか…

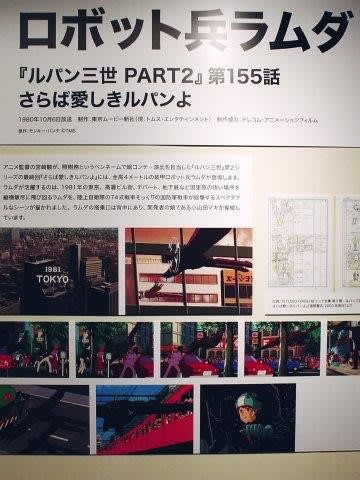

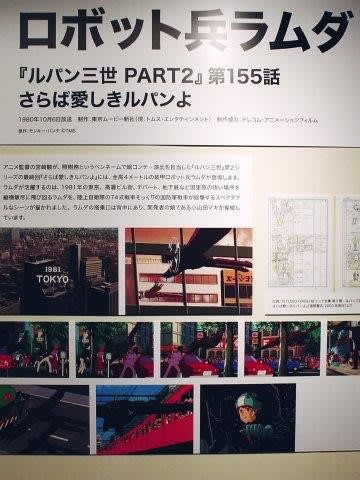

ルパン三世2の「さらば愛しきルパンよ」に出てくるロボット兵・ラムダ。

実は一度しか見ていない。資料を読んでいるのでストーリーなどは知っている。

これを見て思い出したことがある。

2012年に東京都現代美術館で庵野秀明監修の「特撮博物館」展に行った。

当時の感想はこちら。

その展覧会の中で短編映画「巨神兵東京に現る」をみた。

映像作品への異様な興奮については前掲のブログに詳しく書いているが、それとは別にOPで製作者の名前が出る中に「巨神兵 宮崎駿」とあるのを見て、その場にいた多くの人は宮崎駿が巨神兵の着ぐるみを着て、東京のセットを壊して回るのか、と心配したのだ。

実際には単に巨神兵のデザインをしたという意味でのクレジットだったのだが、あれは庵野の引っ掛けだと思っている。

次にサンライズ作品が来た。

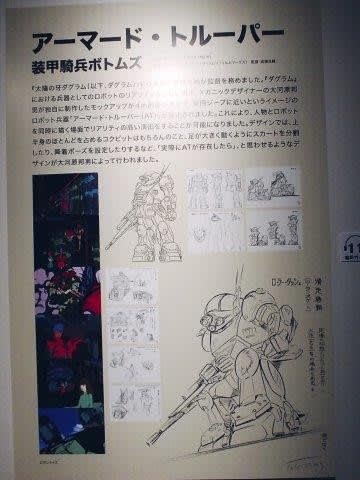

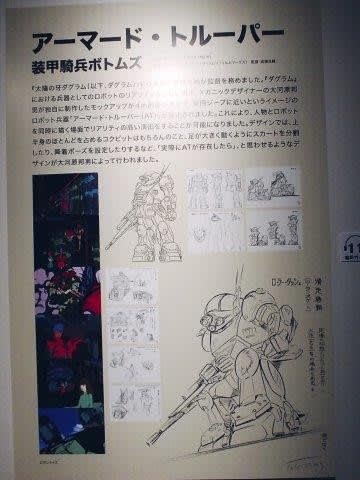

わたしがリアタイで見たサンライズ作品はボトムズ、ダグラム、ダンバイン、ザブングルそれからエルガイムである。前4作には今も非常に強い思い入れがある。

ダグラムは当時は地味でキャラも特に派手ではないのであまり面白くなかったのだが、自分が社会人になり、この世界の構造がわかってくるにつれ、ダグラムの面白さが沁みて来た。

とんでもなく面白い話なのだった。

ところでボトムズはストーリーも好きだがメカニックも非常に好きで、これは乗ってみたいとよく思った。

量産型と言うのがまたいいよなあ。

キリコとフィアナの恋がとても好きで、なので本編までしかわたしは見ないことにした。

こちらは以前みたボトムズの原画展の感想

装甲騎兵ボトムズを思い出す

巨大ロボット群像

そういえば「巨大ロボット」であることを明らかにしたのは

コンバトラーVのEDで「身長57体重550t」とザンボット3のOPで「正義の姿 巨大ロボット」というのがあるな。

さていよいよガンダムに来た。

以前見た「大河原邦男のメカデザイン ガンダム、ボトムズ、ダグラム」展も素晴らしいかったなあ。

当時の感想はこちら

ガンプラがある。

「モビルスーツ」という概念そのものが新しかったのだよね。

わたしはザクやズゴックも好きだったな。

ジオングの足がない状態のを整備士が「偉い人にはそれがわからんのです」というのが面白かったな。

あとララァの乗るエルメスが可愛かったが、それだけにシャアとアムロの間に入って切断された時はこちらまでが痛むような気がした。

悲痛なあのシーン…

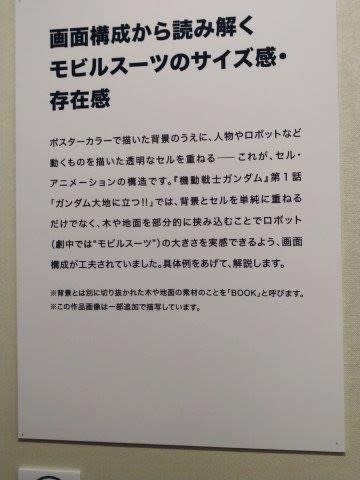

セル画が出ていたがこれは複数枚で構成されているので、ピープショ―ぽい感じもある。

なるほど…

映画の「めぐりあい宇宙」でガンダムの頭部がなくなり、ライフルを発射するあのシーンは名シーンだが、つまり頭部は最重要ではない、ということがけっこうどきっとしたな。

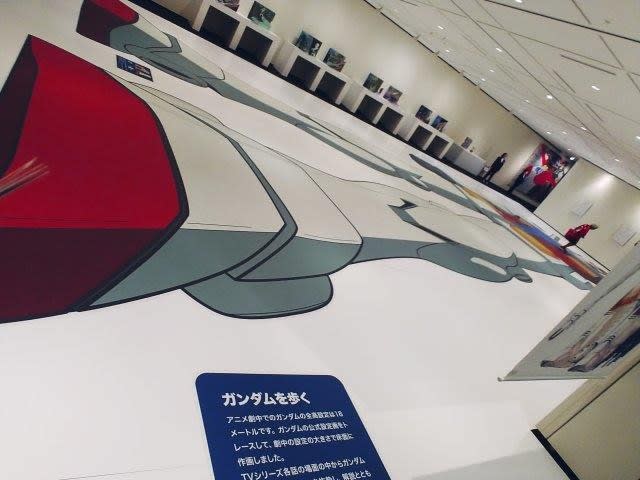

実物大のガンダムを床面に展開している。

足である。

アタマの方へ回るとこんな感じ。

そういえば芝居の絵看板の鳥井派の初代は瓢箪型の体躯にナマズ足と言うスタイルを考案し、近くで見たらバランスが悪いが遠目からモノスゴクはっきりと役者絵が際立つというのを作り上げ、絵看板を独占したのだったなあ。

展示にはないがイデオンの有機的なスタイルもよかった。

イデオン自体も合体化するわけだが、これはイデの力が最優先されてたのだったかな。

エルガイム辺りからわたしはロボットアニメから離れてしまった。

最後に見たのはバイファムだったか。

しかしわたしがロボットから離れている間にも進化は続く。

ヱヴァンゲリヲンは太秦映画村ともコラボしてたのだったか。

わたしはパチンコもスロットもしないが、カヲル君の名台詞「音楽はいいね」のパロ「パチンコはいいね」の幟をみるためにパチンコ屋の前を歩くこともあった。

このあたりはわからない。

ジャイアントロボのアニメも知らなかった。

だから「帰ってきた」わけではないと思っている。

とてもたのしい展覧会だった。

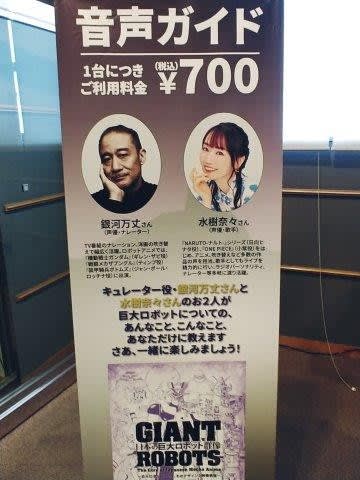

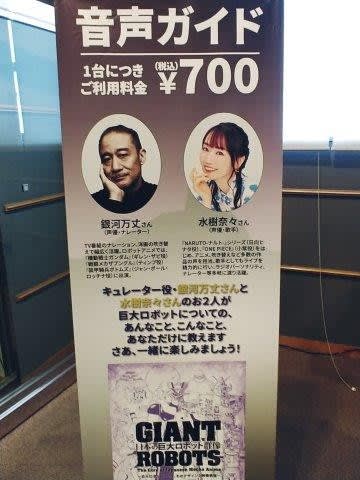

なお音声ガイドはこのお二方。

京都での展示は終了したが、東京は池袋・サンシャインシティで12月から、愛知は来年2月から、福島は来夏の予定。

7/11と8/8である。

これ以前には横須賀美術館で開催されていて、行かれた方々の熱気と興奮を伝えられ、こちらもワクワクして待っていた。

ありがたいことに京都文化博物館は会員ならば何度でも見学鑑賞できるのでわたしは二度行けたのだ。

ちなみにこれまでの最高記録はゴールデンカムイ原画展で、7回観に行った。

なかなかそうはゆかないものの、それでもこうして楽しめてよかった。

この展覧会は基本的に撮影可能で不可は画像は挙げない。

開催の始まった2023年は、巨大ロボットアニメ「鉄人28号」放送から60周年という節目の年だったそうだ。

わたしは「鉄人28号」アニメは見ていないが歌は知っている。

こちら

歌詞の中で「敵に渡すな大事なリモコン」とあるように鉄人28号はリモコンで操作されるロボットなので、金田正太郎くんの手から悪人の手に落ちると、悪の手先として破壊の限りを尽くすことになる。

これはなかなか怖いことだ。

原作の横山光輝には他に巨大ロボットとして「ジャイアントロボ」、「バビル二世」のポセイドン、「マーズ」のロボットなどがあるが、ジャイアントロボもポセイドンも主人公の正義の少年とシンクロ・連動している。

鉄人28号はその意味でとても危ういのだが、このシステムは巡り巡って現代的でもある。

さてその鉄人28号からの展示である。

1963年版の斜め後ろに1980年版も佇む。

よく知らなかったが、鉄人28号は現代に至るまで何度もアニメ化されていて、63年に始まり80年、92年、04年、07年、13年と放送や上映があったそうである。

鉄人はアニメ化されたのが人気を博したが、実は1960年に実写化されている。

これは歴史としてわたしは知っているが、申し訳ないがどひゃーだった。

特撮はこの時代もっと技術が進んでいた筈なのになんでやねんと思うが、思えば丁度中途半端な時代だったのかもしれない。着ぐるみが鉄の感性を失わせたのか。

前述の「ジャイアントロボ」の特撮ドラマは1967年から68年に放送され、その後何度も再放送された。

わたしが最後に見たのは1972年だと思う。幼稚園児のわたしは最終回でU7大作少年が「ロボは必ず帰ってくるよ」と言ったので、それからずーーーーーーっとジャイアントロボの帰還を待ち続け、ロボが最終回でギロチン帝王と共に自爆したので帰ってこれない、ということを知ったのは2005年だった。

文字通り目の前が真っ暗になった。

鉄人28号の話に戻る。

1956年に月刊誌「少年」で連載が開始された。当時の団塊の世代の子供らが熱狂したのはリアルに知っている。

叔父やその周辺、また上司たちが皆「鉄人28号」が好きだったのである。

偶然かもしれないが「鉄腕アトム」より「鉄人28号」が好きだというのは男性が多い気がする。

この「少年」誌からピックアップしたアンソロジーが1989年頃に刊行されて「鉄人28号」は確か2巻だった。

手元にあるがあえて確認はしない。

そして「鉄人28号」のコミックスは様々な出版社から出ているが、ここで展示されているのは秋田書店の文庫本の原画である。担当したのは加藤直之氏である。

めちゃくちゃかっっっこいい。さすが加藤さんとしか言いようがない。

ところで「鉄人28号」は太平洋戦争の末期に日本軍が研究開発を重ねてプロトタイプも27号まで出来ていて、という設定だが、その意味ではあの特撮も確かに原作に沿っているのだなあ。

横山光輝がフランケンシュタインに影響を受けた話も以前から知っているが、以前に川崎市民ミュージアムでの展覧会などでも紹介されていたと思う。

その撮影スナップもある。これらはまたたいへん興味深い資料でもある。

これはアニメージュ1980年9月号。二度目のアニメ化の情報があるが、実はこの号のアニメージュにはわたしは個人的に深い思い入れがある。というのは人生で最初に買ったアニメージュがこの号だったのだ。

今調べたら前述の川崎市民ミュージアムの展覧会「横山光輝の世界」展は2006-2007年だった。

当時の感想はこちら

次は永井豪の生みだした巨大ロボット群像である。

まずは「マジンガーZ」

♪空にそびえるくろがねの城 スーパーロボットマジンガーZ

水木一郎のかっこいい歌声がすぐに蘇る。

数年前、永井豪は「激マン!」シリーズで自己の作品解説、連載状況などの裏話を含めた作品を世に出した。

わたしは連載を読んでいたが、「マジンガーZ」も「デビルマン」もあまりに面白すぎて、やはり天才永井豪の凄さに改めて仰天した。

そもそも「マジンガーZ」の偉いところは世界で最初にマンガで兵站の重要性を描いたところや、パイルダーオンというシステムを生み出したことだ。

科学者兜十蔵博士が無数の特許を持ち、それが資金となってマジンガーZを制作することが可能になった、光子力研究所もまた同じく彼が設立している。

その辺りの資料が展開されていた。

「乗りこむ」という発想はここからだ。

後付の武器にしてもかなり合理的な展開なので、当時はわからなかったが、これはリアリティを追求したのだと理解出来た。

富士の裾野、山梨側でしか採掘できないジャパニウムという合金、光子力、それから「キューティーハニー」の空中元素固定装置という発想も設定も素晴らしい。

アニメの方の光児くんはさやかちゃんとの口げんかもなかなか派手で、盗聴したあしゅら男爵が「なんという口の悪さ」と古代貴族だけに少年少女に対して幻滅するのも面白い。

マンガでは光児くんは案外紳士的なのも「激マン」で知った。顔の怖い十蔵お祖父さんは孫息子らに甘く、かれらの両親が亡き今は光児くんとその弟に丁寧にごはんを拵えている。こうしたところもよかった。顔が怖いのも実験の事故からである。そしてこの事故による酷い傷跡というのは彼の息子、そして孫にもつながるのだが、これはここでは記されない。

そうそう、永井豪キャラ総出演の漫画ゴラク版「バイオレンスジャック」ではマジンガーは黒人の空手の達人として登場する。彼は盲目となり、まだ小学生くらいの兜光児くんを肩車してその指示によって戦っていた。

あれを見た時、非常に巧い考えだなあと感心した。

つまり光児くんによる<操縦>なのだ。

続編の「グレンダイザー」は兜光児くんが脇役になったのが受け入れられず、わたしは見なかった。

後年デュークフリードと光児くんが公式でBL風味だったことを知った時には、見ておけばよかったとちょっとだけ悔いたが。

「鋼鉄ジーグ」はどういう事情かわたしは見なかった。ただし歌は知っている。

数年前にイタリア映画「皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ」という実写作品が色々と賞をもらっている。

イタリアでは妙に強かったりすると「おまえは鋼鉄ジーグかよ」と言うくらいに「鋼鉄ジーグ」は認識され、愛されているそうだ。

ハワイで「キカイダー」が道徳の手本とされたり、フィリピンで「ボルテスV」が人民の革命の力となったり、北欧で「銀牙」が愛されたりと、結構なことである。

合体ロボットの登場である。

「超電磁ロボ コンバトラーV」

わたしはこの辺りのいわゆる「ロボットプロレス」ものは本放送では見ていない。

ガンダムに夢中になった後、再放送や上映会などで見たり資料を探したのだ。

リアタイで見ていた同級生から話を聞いたりして、想像したなあ。

現代と違い当時は紙資料で往時を偲ぶのが関の山。

それだけに記憶力が強くなるのも当然だった。

敵の美形キャラはガルーダ。しかしこのガルーダは本人も知らぬこととはいえ量産型アンドロイドだったのだ。

母という存在からの指令を受けて地球征服に励む「息子」。

同時代の竹宮恵子「地球へ…」にもまたそうした「母なるもの」から支配される存在が現れる。

ここで横須賀美術館でスタジオぬえの宮武一貴氏が制作された巨大壁画を見る。

左がマジンガーZで右がライディーン。中央はこれはコンバトラーVか。ロケットパンチが飛んでますがなw

合体も順番によって得意技が変更と言うか形態も変更になるのが「ゲッターロボ」

わたしが見た石川賢の作画で三人…竜馬・隼人・武蔵が肩を組んで激しい内面を見せる様子を俯瞰する図は、とてもよかった。

わたしは今に至るまでロボットのプラモにはあんまり関心がないのだが、ゲッターロボは設定上つなげ方により形態が完全に変化するというのが面白く、これがそのまま三次元化していたらより面白いだろうとよく思った。

カラーも違うしね。

「勇者ライディーン」

後年「超者ライディーン」としてリメイクされたそうだが、そちらは知らない。

わたしはこの「ライディーン」はやはりリアタイでは見ていないが、それでも小学生の頃から主題歌は知っていたし、ライディーンの特徴的な顎などは見知っていた。

なので中学の時の社会科の女性教師のあだ名が「ライディーン」なのも納得がいった。

子門真人の歌も丁度この頃人気だった。

「およげたいやき君」「勇者ライディーン」「野生の証明」などがわたしが小学生の頃に流行っていた。

ライディーンの図解である。

「たちまちあふれる神秘の力」ということでフェードインして内部に入るのだが、やっぱり中はメカメカしている。

金ぴかのライディーン 静

矢をつがえるライディーン 動

表裏一体。

ところでわたしが中2の頃にYMOが大ヒットした。

特に「テクノポリス」と「ライディーン」は素晴らしい音楽で、シンセサイザーの驚異的な音の構成力には驚愕した。一つの音の背後に無数の別な音があり、ナノグラムなほどの細かい音の構成で一つの音が生きるというのは、想像もしたことがなかった。

あの凄い曲が実は細野さんの発案で「勇者ライディーン」から採られたことを知り、びっくりしたなあ。

ここでイギリスの傑作「サンダーバード」の紹介がある。

わたしなどは今もよくOPを脳内再生させているが、大好きな作品である。

スーパーマリオネット、偉大なる人形劇。

わたしは人生の最初に「新八犬伝」に夢中になったことを生涯の誇りに思っているが、人形劇は何故こんなにも面白いのだろう。文楽も好きだしベトナムの水上人形劇もミャンマーの「ヨウッテー・ポエー」も素晴らしい。

そして今のわたしは「PUIPUI モルカー」に夢中だ。

スタジオぬえの仕事の紹介がある。

やっぱりカッコいいよなあ。

こちらはアニメージュのふろく。わたしも持っている。

これまでと違うものが現れる。

宮崎駿のロボットである。

実物大だそう。そうなのか…

ルパン三世2の「さらば愛しきルパンよ」に出てくるロボット兵・ラムダ。

実は一度しか見ていない。資料を読んでいるのでストーリーなどは知っている。

これを見て思い出したことがある。

2012年に東京都現代美術館で庵野秀明監修の「特撮博物館」展に行った。

当時の感想はこちら。

その展覧会の中で短編映画「巨神兵東京に現る」をみた。

映像作品への異様な興奮については前掲のブログに詳しく書いているが、それとは別にOPで製作者の名前が出る中に「巨神兵 宮崎駿」とあるのを見て、その場にいた多くの人は宮崎駿が巨神兵の着ぐるみを着て、東京のセットを壊して回るのか、と心配したのだ。

実際には単に巨神兵のデザインをしたという意味でのクレジットだったのだが、あれは庵野の引っ掛けだと思っている。

次にサンライズ作品が来た。

わたしがリアタイで見たサンライズ作品はボトムズ、ダグラム、ダンバイン、ザブングルそれからエルガイムである。前4作には今も非常に強い思い入れがある。

ダグラムは当時は地味でキャラも特に派手ではないのであまり面白くなかったのだが、自分が社会人になり、この世界の構造がわかってくるにつれ、ダグラムの面白さが沁みて来た。

とんでもなく面白い話なのだった。

ところでボトムズはストーリーも好きだがメカニックも非常に好きで、これは乗ってみたいとよく思った。

量産型と言うのがまたいいよなあ。

キリコとフィアナの恋がとても好きで、なので本編までしかわたしは見ないことにした。

こちらは以前みたボトムズの原画展の感想

装甲騎兵ボトムズを思い出す

巨大ロボット群像

そういえば「巨大ロボット」であることを明らかにしたのは

コンバトラーVのEDで「身長57体重550t」とザンボット3のOPで「正義の姿 巨大ロボット」というのがあるな。

さていよいよガンダムに来た。

以前見た「大河原邦男のメカデザイン ガンダム、ボトムズ、ダグラム」展も素晴らしいかったなあ。

当時の感想はこちら

ガンプラがある。

「モビルスーツ」という概念そのものが新しかったのだよね。

わたしはザクやズゴックも好きだったな。

ジオングの足がない状態のを整備士が「偉い人にはそれがわからんのです」というのが面白かったな。

あとララァの乗るエルメスが可愛かったが、それだけにシャアとアムロの間に入って切断された時はこちらまでが痛むような気がした。

悲痛なあのシーン…

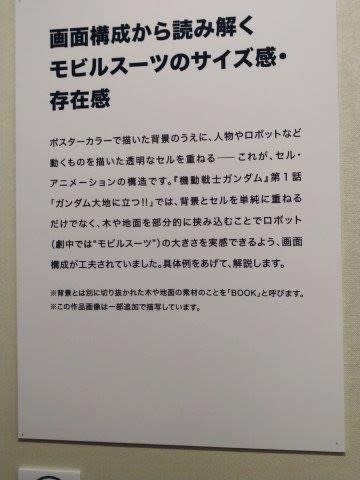

セル画が出ていたがこれは複数枚で構成されているので、ピープショ―ぽい感じもある。

なるほど…

映画の「めぐりあい宇宙」でガンダムの頭部がなくなり、ライフルを発射するあのシーンは名シーンだが、つまり頭部は最重要ではない、ということがけっこうどきっとしたな。

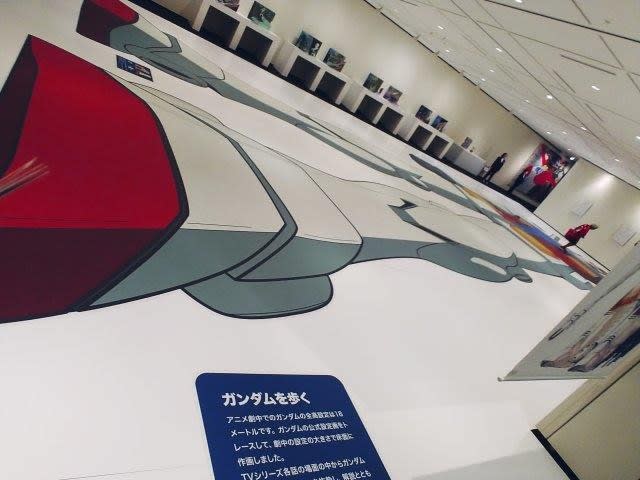

実物大のガンダムを床面に展開している。

足である。

アタマの方へ回るとこんな感じ。

そういえば芝居の絵看板の鳥井派の初代は瓢箪型の体躯にナマズ足と言うスタイルを考案し、近くで見たらバランスが悪いが遠目からモノスゴクはっきりと役者絵が際立つというのを作り上げ、絵看板を独占したのだったなあ。

展示にはないがイデオンの有機的なスタイルもよかった。

イデオン自体も合体化するわけだが、これはイデの力が最優先されてたのだったかな。

エルガイム辺りからわたしはロボットアニメから離れてしまった。

最後に見たのはバイファムだったか。

しかしわたしがロボットから離れている間にも進化は続く。

ヱヴァンゲリヲンは太秦映画村ともコラボしてたのだったか。

わたしはパチンコもスロットもしないが、カヲル君の名台詞「音楽はいいね」のパロ「パチンコはいいね」の幟をみるためにパチンコ屋の前を歩くこともあった。

このあたりはわからない。

ジャイアントロボのアニメも知らなかった。

だから「帰ってきた」わけではないと思っている。

とてもたのしい展覧会だった。

なお音声ガイドはこのお二方。

京都での展示は終了したが、東京は池袋・サンシャインシティで12月から、愛知は来年2月から、福島は来夏の予定。