2022年はこのブログもfc2の方も大してあげることが出来なかった。

理由は要するに非常に多忙であったのと、職住環境の大変化があったこと、それに伴ってわたしの体調が一気に悪化したことなどである。

2023年はもう少しましになればと思う。

というわけで、特によかったものを統括するという形で挙げたいと思う。

マンガの原画展、建築関係、展覧会と三つに分けてゆく。

2022年はマンガの原画展の素晴らしいのを多く見た。

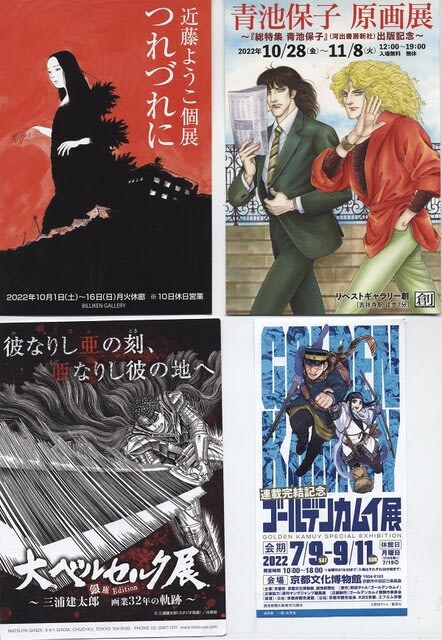

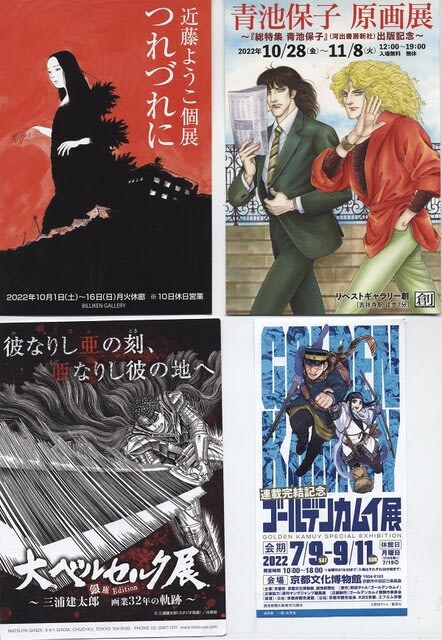

1月には大ベルセルク展。

7月から9月にはゴールデンカムイ展

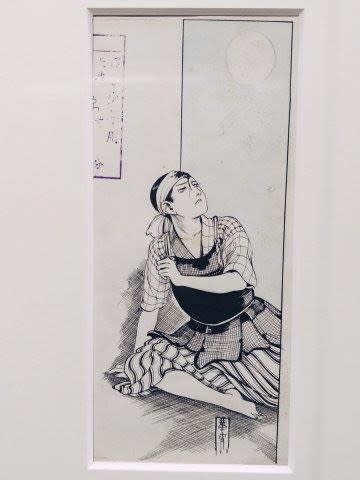

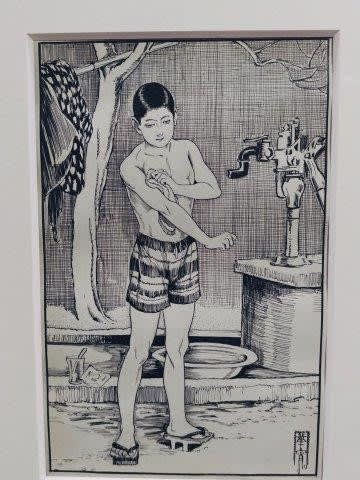

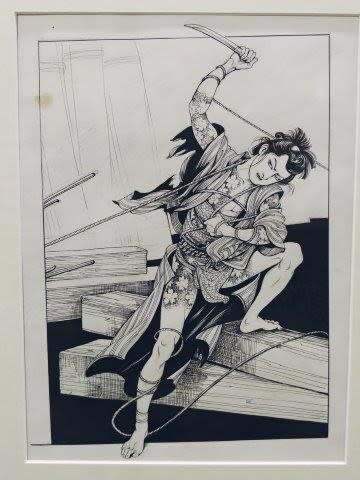

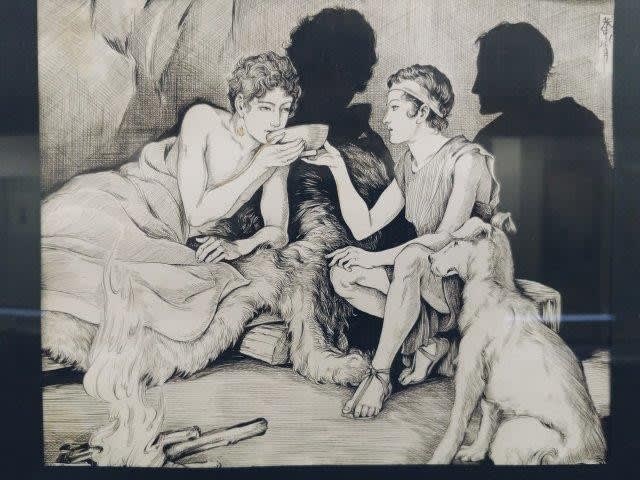

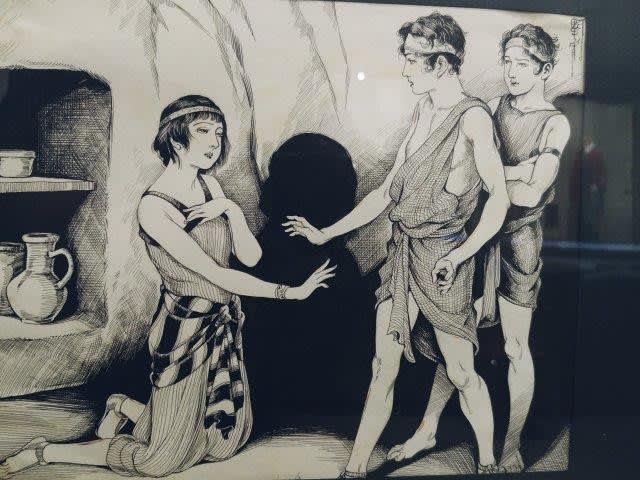

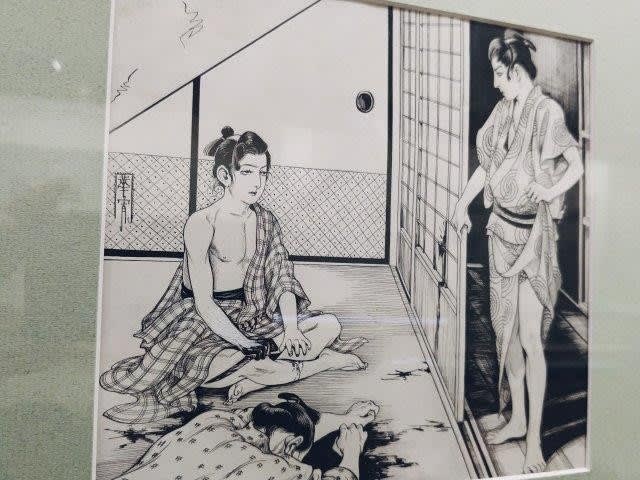

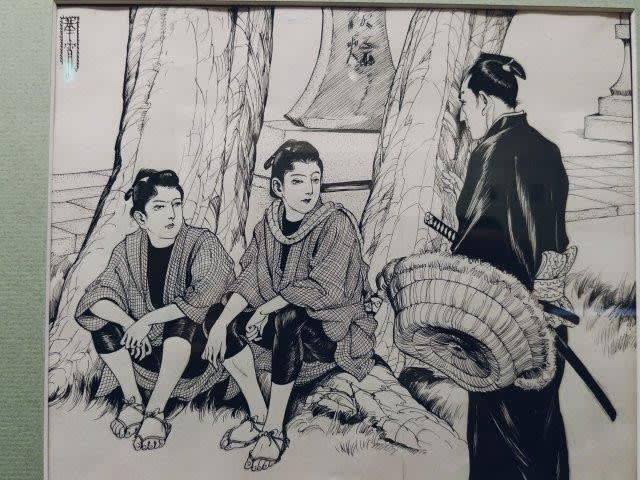

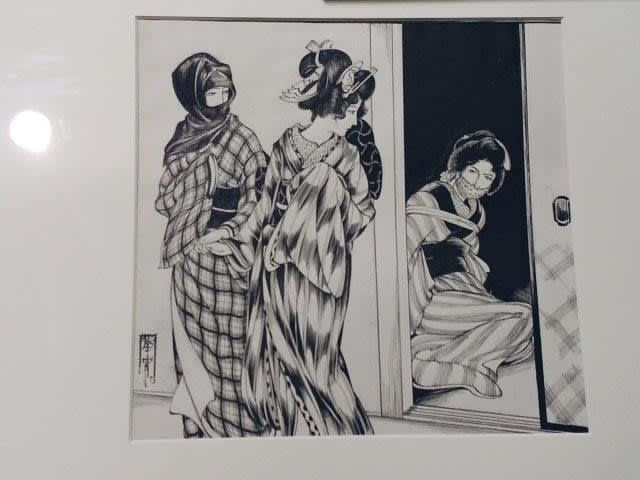

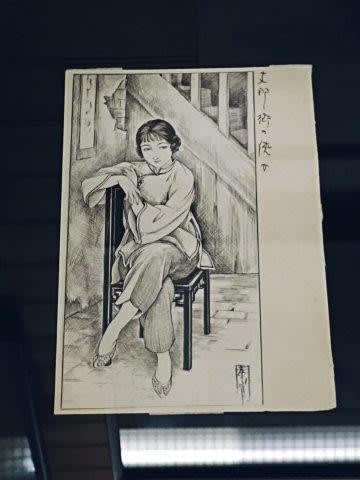

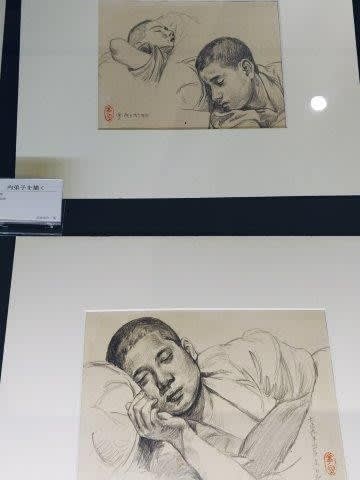

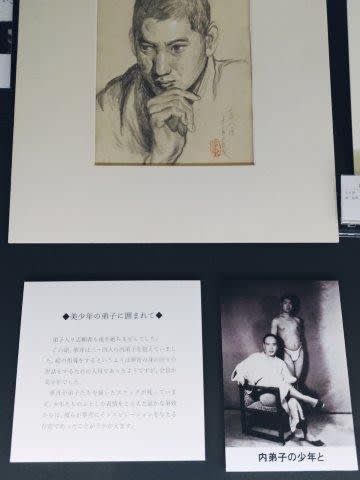

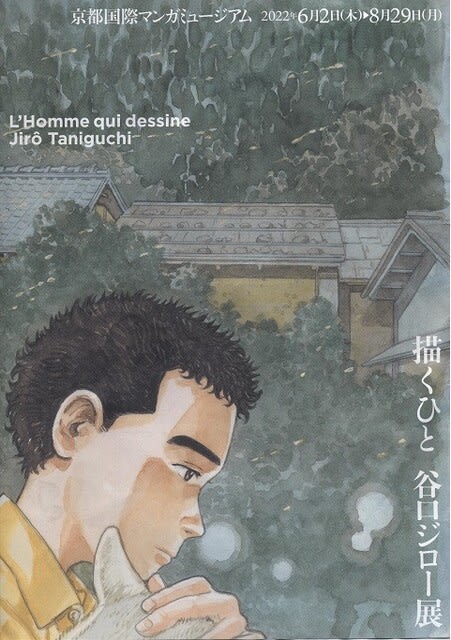

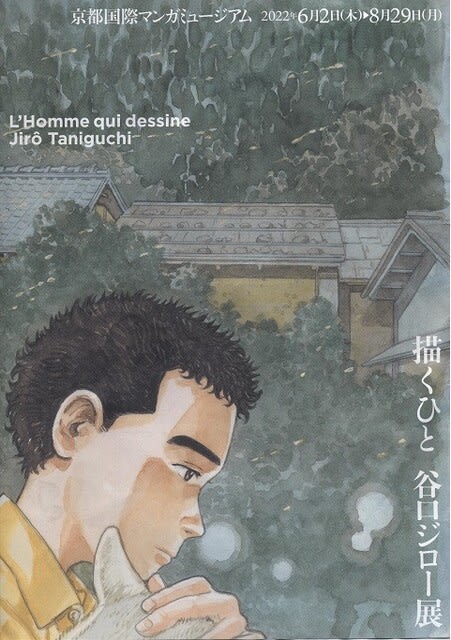

同時期に村上もとか展、谷口ジロー展。

秋には楳図かずお展、青池保子展。

年の終わりには高丘親王航海記展の中での近藤ようこ展ともいうべき高丘親王航海記原画展。

ベルサイユのばら50周年展、弥生美術館では村上もとか展に続いて楠本まき展もあったが、こちらは京都マンガミュージアムの巡回を弥生美術館バージョンにしたもの。

いずれもたいへん印象深い展覧会だった。

特に素晴らしい自然描写を見せてくれたのはゴールデンカムイ展での北海道と樺太、村上もとか展の山岳、谷口ジロー展の山嶺か。

デジタル、アナログ+デジタル、完全アナログでの表現という違いがあるが、いずれも眼を瞠る素晴らしさだった。

更にキャラの魅力も非常に深く、造形美の面白さも堪能した。凄い技術を目の当たりにしたのだ。

実はこの三つの展覧会だけは撮影可能(一部禁止有)で特にゴールデンカムイ、村上もとか展は複数回行っていてその度に大量に撮影したのだが、あまりに大量すぎていまだにまとめられないが、いつかはと思っている。

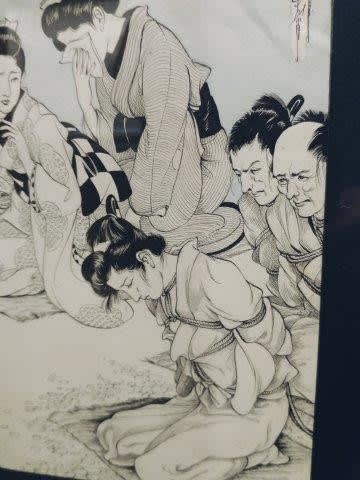

そして恐怖とおぞましさの究極の表現は楳図かずお展と大ベルセルク展で味わわされた。

特に80代の楳図かずおの新作百点は暴力的なまでの恐怖があり、思い出すことを脳の何処かが拒否しようとする。これは色彩の暴力に脳が対応できなくなったのもある。一枚絵が百点ばかり続くだけでなく、それが全て物語として生きており、終末へ向かっているのだ。異常な恐怖に負けてしまった。

それと逆に大ベルセルク展は物語に登場するキャラの巨大フィギュアもあったが、それよりもモノクロでの過剰な線描が人の神経経路を侵してきたのには参った。

恐怖と言うものは一度それを取り込んでしまうと、掃うことは不可能なのかもしれない。

少女マンガに変革をもたらした青池保子展では改めてその細部の繊細な表現に驚かされた。これまで見ていた筈のものを自分が認識しきれていなかったことに気づかされたのだ。

特に「エロイカより愛をこめて」は中学の時からずっとファンとして今に至るわたしだが、カラー原画を見て印刷では出てていなかった描写に驚愕した。しかも出力不可能なことを知りつつもそれでも描くということにも絶句した。青池世界の深みを改めて思い知らされたのだ。

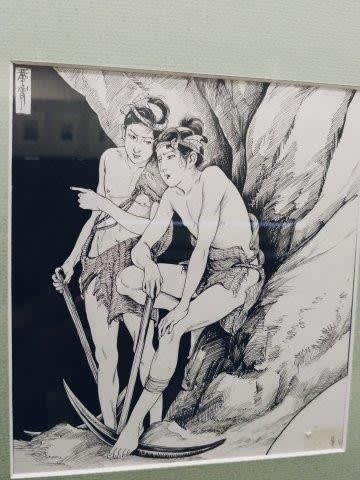

そして真逆ともいえるのが省筆の面白さを教えてくれた近藤ようこ作品。コミカライズした高丘親王航海記の原画展だけでなく、恒例のビリケン商会での個展でもよいものを見せて貰えた。

余白というものが読者にもたらす想像力と、その想像した何かが次のシーンで形を取って出現する、そのことがたいへん興味深かった。

七人のマンガ家の志向はすべて異なっており、それをこうして楽しめたのは非常に良かった。

豊饒な年だったと言っていい。だが、もう谷口ジロー、ベルセルクの三浦建太郎の新作には会えないのだ。

そのことだけは悲しい。

2022年は久しぶりに建築の大々的なイベントの開催が再開された年でもあった。

イケフェス大阪2022

京都モダン建築祭

ほかにもオープンしなけんなどである。

今回わたしはイケフェスと京都モダンとに参加し、多くの建物に再会または初見の挨拶をした。

個人的には他にもあれこれ建物を見学している。名を挙げることが出来ぬものもあるのでそちらの詳細は述べない。

イケフェスでは二日間に以下の建物を見学・撮影させてもらった。

・浦辺設計・光世証券・北浜長屋・三井住友銀行・東畑建設・太成閣・小川香料・オリックス・松坂屋

・食道園・自安寺・源ケ橋温泉・鶴身印刷所・上町荘・谷町界隈・大阪農林会館・原田産業・大阪写真会館・大阪商工信用金庫・β本町橋・大塚大阪本社・フジカワビル・生駒ビルヂング

さらにその道すがらにわたしは堺筋を徘徊し、谷町筋を延々と歩くなどもし、ほかにもずっとわからなかった某建物に久しぶりに再会もしている。

狭いとはいえやはり大大阪の名残が生きるこの都市にはまだまだ魅力的な建物が無限に隠れている。

京都モダン建築祭は今年が第一回目であり、その為に色々とトラブルもあったようだが、それでもこうして開催にこぎつけられたのはよかった。

見たくても見れないままの建物がまだまだ京都には多い。

わたしが二日の内に見たのは以下の建物である。

・御幸町教会・京近美・京市美・武徳殿・京都図書館・時忘舎

・旧寺江家住宅・旧成徳中学

二日目は天候がよくなかったので公式の建物見学は早めに切り上げ、あとは下京区を徘徊し、これまで知らなかった建物をいくつか発見した。

これらはツイッターでは挙げているが、やはりあまりに膨大な数を処理しきれず、年を越えた今年にはなんとかしたいと思っている。

なお建築関係の展覧会に良いものが少なくなかったのもこの年の特徴だった。

というのは、大阪工業大学が創立百周年記念展覧会を開催し、それがいずれもよかったのである。

・大阪町づくりの軌跡と文化 梅田の大工大で開催。

・仁和寺名宝と片岡安の設計 こちらを仁和寺霊宝殿で開催した。

そして大阪大学総合文化博物館や高島屋史料館では大大阪時代の魅力を伝える展覧会を開催した。

・大大阪時代の中之島

・大大阪時代の百貨店

いずれもイケフェスとも深い関連を持つ展覧会であった。

また四天王寺宝物館でも貴重な展覧会があった。

・金剛組 四天王寺を支えた宮大工たち

世界最古の会社である。この会社は一度破綻したが、何があろうと失わせてはいけないと高松組が全面支援をして、今日に至っている。

そのこともとても素晴らしいと思う。

さて展覧会ベストをあげるというところへ来たが、2022年は殆ど観に行けていなかった。

コロナと言うこともあったが、個人的にあまりに色々ありすぎて、そちらを優先した結果、身動きが取れなくなったのだ。

体調不良と言うことまで出てきて、もう本当にアウトかと思った年だった。

それでも見に行けたもののうちから見た月日順で挙げてゆこうと思う。

首都圏というくくりで挙げる。

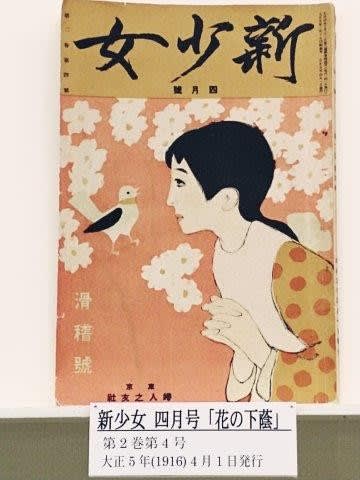

・明治文学の彩り 口絵・挿絵の世界 日本近代文学館

・特撮美術監督・井上泰幸 東京都現代美術館

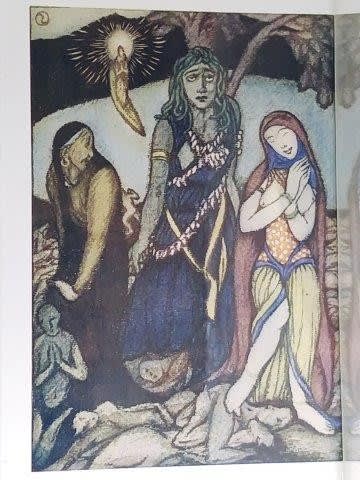

・田中保 埼玉県立近代美術館

・キース・ヴァン・ドンゲン 汐留ミュージアム

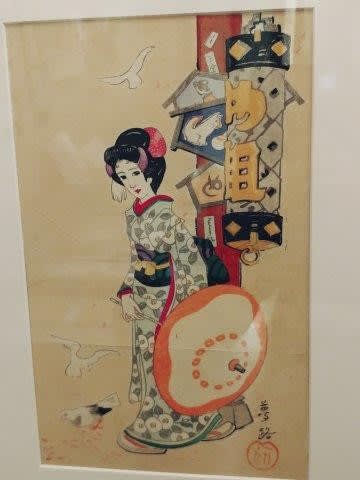

・新版画/ヘレン・ハイド 千葉市美術館

・装いの力―異性装の日本史 松濤美術館

・丸ノ内移転記念 静嘉堂

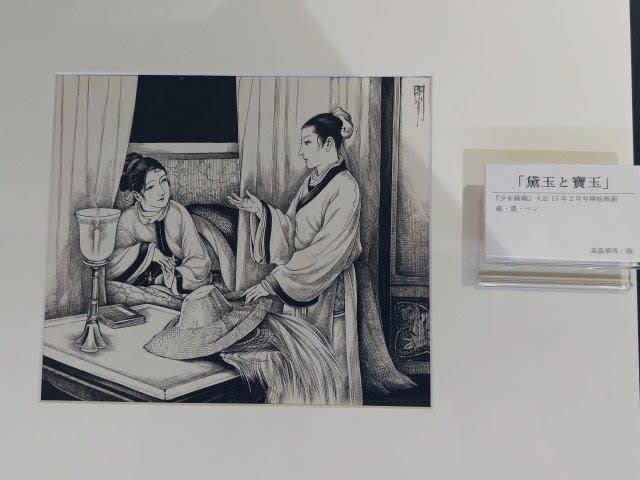

・澁澤龍彦 高丘親王航海記 鎌倉文学館

ここまで8つ。

あとの2つを挙げる代わりに同点の展覧会3つを挙げる。

共通性があるのでいいかもしれない。

・金子コレクションの寄木細工 國學院大學

・ちいさい、ちっこい、ちっちゃ 紅ミュージアム

・昭和のおもちゃ 中野区歴史民俗資料館

関西の展覧会

・華風到来 大阪市立美術館

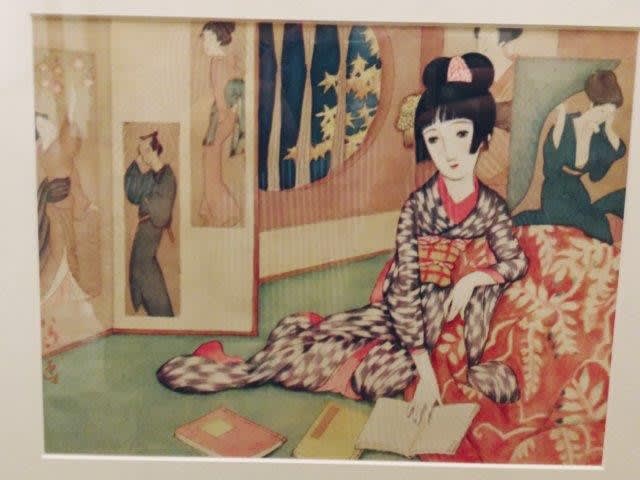

・サロン!雅と俗-京の大家と知られざる大坂画壇 京都国立近代美術館

・みんなのまち大阪の肖像 中之島美術館

・入江泰吉「文楽」 奈良市写真美術館

・シダネルとマルタン えき美術館

・リニューアル記念 藤田美術館

・明治・大正・昭和の絵はがき くらしの今昔館

・博覧 なぜ、人は集めるのか 龍谷ミュージアム

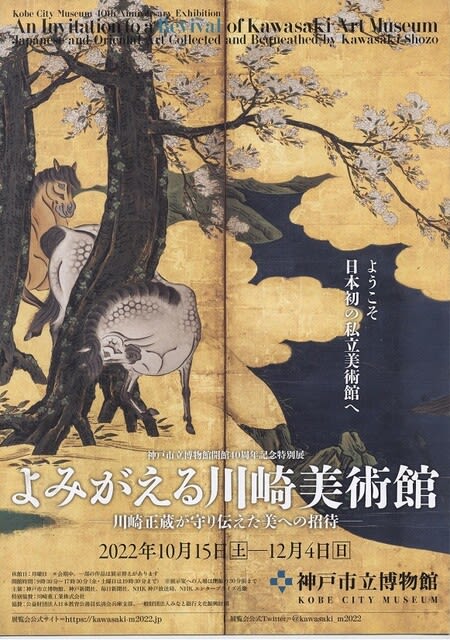

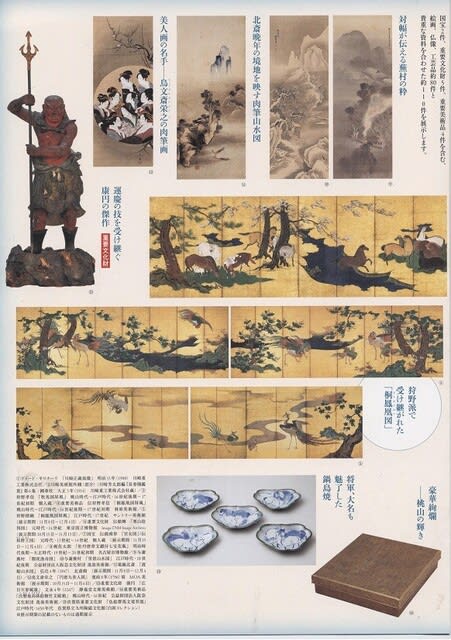

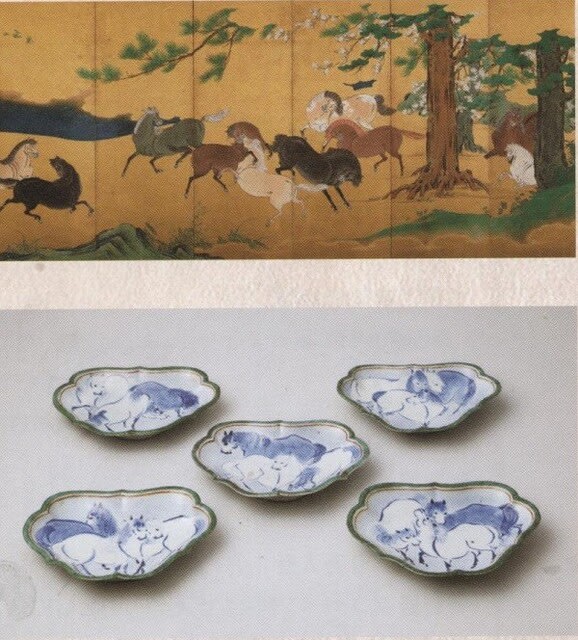

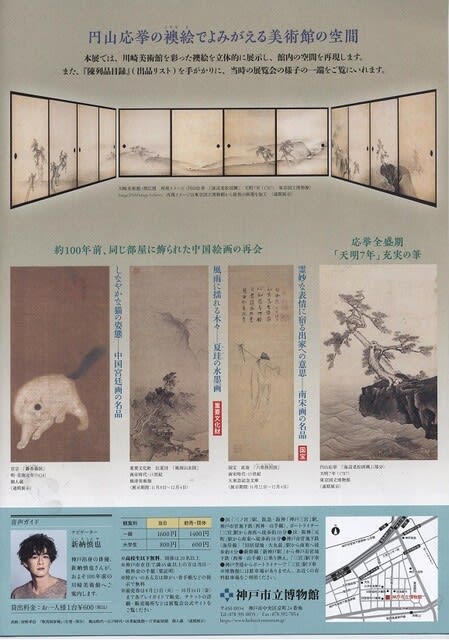

・よみがえる川崎美術館 神戸市博物館

・三つの百景 川西英 神戸ゆかりの美術館

特に好ましい展覧会を選んだわけだが、そのわりには感想をなかなか挙げていない。

なのでアーカイブ的役割として、今年中に何とか・・・

色々と見落し・見損ねた展覧会や建物公開も多いが、それでも大いに楽しめたのはまことによかった。

理由は要するに非常に多忙であったのと、職住環境の大変化があったこと、それに伴ってわたしの体調が一気に悪化したことなどである。

2023年はもう少しましになればと思う。

というわけで、特によかったものを統括するという形で挙げたいと思う。

マンガの原画展、建築関係、展覧会と三つに分けてゆく。

2022年はマンガの原画展の素晴らしいのを多く見た。

1月には大ベルセルク展。

7月から9月にはゴールデンカムイ展

同時期に村上もとか展、谷口ジロー展。

秋には楳図かずお展、青池保子展。

年の終わりには高丘親王航海記展の中での近藤ようこ展ともいうべき高丘親王航海記原画展。

ベルサイユのばら50周年展、弥生美術館では村上もとか展に続いて楠本まき展もあったが、こちらは京都マンガミュージアムの巡回を弥生美術館バージョンにしたもの。

いずれもたいへん印象深い展覧会だった。

特に素晴らしい自然描写を見せてくれたのはゴールデンカムイ展での北海道と樺太、村上もとか展の山岳、谷口ジロー展の山嶺か。

デジタル、アナログ+デジタル、完全アナログでの表現という違いがあるが、いずれも眼を瞠る素晴らしさだった。

更にキャラの魅力も非常に深く、造形美の面白さも堪能した。凄い技術を目の当たりにしたのだ。

実はこの三つの展覧会だけは撮影可能(一部禁止有)で特にゴールデンカムイ、村上もとか展は複数回行っていてその度に大量に撮影したのだが、あまりに大量すぎていまだにまとめられないが、いつかはと思っている。

そして恐怖とおぞましさの究極の表現は楳図かずお展と大ベルセルク展で味わわされた。

特に80代の楳図かずおの新作百点は暴力的なまでの恐怖があり、思い出すことを脳の何処かが拒否しようとする。これは色彩の暴力に脳が対応できなくなったのもある。一枚絵が百点ばかり続くだけでなく、それが全て物語として生きており、終末へ向かっているのだ。異常な恐怖に負けてしまった。

それと逆に大ベルセルク展は物語に登場するキャラの巨大フィギュアもあったが、それよりもモノクロでの過剰な線描が人の神経経路を侵してきたのには参った。

恐怖と言うものは一度それを取り込んでしまうと、掃うことは不可能なのかもしれない。

少女マンガに変革をもたらした青池保子展では改めてその細部の繊細な表現に驚かされた。これまで見ていた筈のものを自分が認識しきれていなかったことに気づかされたのだ。

特に「エロイカより愛をこめて」は中学の時からずっとファンとして今に至るわたしだが、カラー原画を見て印刷では出てていなかった描写に驚愕した。しかも出力不可能なことを知りつつもそれでも描くということにも絶句した。青池世界の深みを改めて思い知らされたのだ。

そして真逆ともいえるのが省筆の面白さを教えてくれた近藤ようこ作品。コミカライズした高丘親王航海記の原画展だけでなく、恒例のビリケン商会での個展でもよいものを見せて貰えた。

余白というものが読者にもたらす想像力と、その想像した何かが次のシーンで形を取って出現する、そのことがたいへん興味深かった。

七人のマンガ家の志向はすべて異なっており、それをこうして楽しめたのは非常に良かった。

豊饒な年だったと言っていい。だが、もう谷口ジロー、ベルセルクの三浦建太郎の新作には会えないのだ。

そのことだけは悲しい。

2022年は久しぶりに建築の大々的なイベントの開催が再開された年でもあった。

イケフェス大阪2022

京都モダン建築祭

ほかにもオープンしなけんなどである。

今回わたしはイケフェスと京都モダンとに参加し、多くの建物に再会または初見の挨拶をした。

個人的には他にもあれこれ建物を見学している。名を挙げることが出来ぬものもあるのでそちらの詳細は述べない。

イケフェスでは二日間に以下の建物を見学・撮影させてもらった。

・浦辺設計・光世証券・北浜長屋・三井住友銀行・東畑建設・太成閣・小川香料・オリックス・松坂屋

・食道園・自安寺・源ケ橋温泉・鶴身印刷所・上町荘・谷町界隈・大阪農林会館・原田産業・大阪写真会館・大阪商工信用金庫・β本町橋・大塚大阪本社・フジカワビル・生駒ビルヂング

さらにその道すがらにわたしは堺筋を徘徊し、谷町筋を延々と歩くなどもし、ほかにもずっとわからなかった某建物に久しぶりに再会もしている。

狭いとはいえやはり大大阪の名残が生きるこの都市にはまだまだ魅力的な建物が無限に隠れている。

京都モダン建築祭は今年が第一回目であり、その為に色々とトラブルもあったようだが、それでもこうして開催にこぎつけられたのはよかった。

見たくても見れないままの建物がまだまだ京都には多い。

わたしが二日の内に見たのは以下の建物である。

・御幸町教会・京近美・京市美・武徳殿・京都図書館・時忘舎

・旧寺江家住宅・旧成徳中学

二日目は天候がよくなかったので公式の建物見学は早めに切り上げ、あとは下京区を徘徊し、これまで知らなかった建物をいくつか発見した。

これらはツイッターでは挙げているが、やはりあまりに膨大な数を処理しきれず、年を越えた今年にはなんとかしたいと思っている。

なお建築関係の展覧会に良いものが少なくなかったのもこの年の特徴だった。

というのは、大阪工業大学が創立百周年記念展覧会を開催し、それがいずれもよかったのである。

・大阪町づくりの軌跡と文化 梅田の大工大で開催。

・仁和寺名宝と片岡安の設計 こちらを仁和寺霊宝殿で開催した。

そして大阪大学総合文化博物館や高島屋史料館では大大阪時代の魅力を伝える展覧会を開催した。

・大大阪時代の中之島

・大大阪時代の百貨店

いずれもイケフェスとも深い関連を持つ展覧会であった。

また四天王寺宝物館でも貴重な展覧会があった。

・金剛組 四天王寺を支えた宮大工たち

世界最古の会社である。この会社は一度破綻したが、何があろうと失わせてはいけないと高松組が全面支援をして、今日に至っている。

そのこともとても素晴らしいと思う。

さて展覧会ベストをあげるというところへ来たが、2022年は殆ど観に行けていなかった。

コロナと言うこともあったが、個人的にあまりに色々ありすぎて、そちらを優先した結果、身動きが取れなくなったのだ。

体調不良と言うことまで出てきて、もう本当にアウトかと思った年だった。

それでも見に行けたもののうちから見た月日順で挙げてゆこうと思う。

首都圏というくくりで挙げる。

・明治文学の彩り 口絵・挿絵の世界 日本近代文学館

・特撮美術監督・井上泰幸 東京都現代美術館

・田中保 埼玉県立近代美術館

・キース・ヴァン・ドンゲン 汐留ミュージアム

・新版画/ヘレン・ハイド 千葉市美術館

・装いの力―異性装の日本史 松濤美術館

・丸ノ内移転記念 静嘉堂

・澁澤龍彦 高丘親王航海記 鎌倉文学館

ここまで8つ。

あとの2つを挙げる代わりに同点の展覧会3つを挙げる。

共通性があるのでいいかもしれない。

・金子コレクションの寄木細工 國學院大學

・ちいさい、ちっこい、ちっちゃ 紅ミュージアム

・昭和のおもちゃ 中野区歴史民俗資料館

関西の展覧会

・華風到来 大阪市立美術館

・サロン!雅と俗-京の大家と知られざる大坂画壇 京都国立近代美術館

・みんなのまち大阪の肖像 中之島美術館

・入江泰吉「文楽」 奈良市写真美術館

・シダネルとマルタン えき美術館

・リニューアル記念 藤田美術館

・明治・大正・昭和の絵はがき くらしの今昔館

・博覧 なぜ、人は集めるのか 龍谷ミュージアム

・よみがえる川崎美術館 神戸市博物館

・三つの百景 川西英 神戸ゆかりの美術館

特に好ましい展覧会を選んだわけだが、そのわりには感想をなかなか挙げていない。

なのでアーカイブ的役割として、今年中に何とか・・・

色々と見落し・見損ねた展覧会や建物公開も多いが、それでも大いに楽しめたのはまことによかった。