ITバブル絶頂期の2000年に日米同時上場を果たしたクレイフィッシュ(のちの e-まちタウン株式会社)。

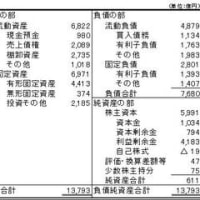

同社の2003年6月時点のB/Sでは、

・総資産は172億円です。そのうち現預金(短期保有の有価証券2億円を含む)が全体の99%に当たる170億円、

・有利子負債はゼロ

ただ

時価総額(株価に発行済み株式数を掛けた額)は125億円でした。

時価評価が現預金より45億円少ないという不思議な現象は、なぜ起きたのでしょう。

☆ 訴訟で和解したが株主からの評価は依然厳しく時価総額は現預金より低いままに

この現象の背景にあるクレイフィッシュの経営の軌跡・・・

2000年3月10日:上場(東証マザーズ)、3月8日には米国ナスダックに上場

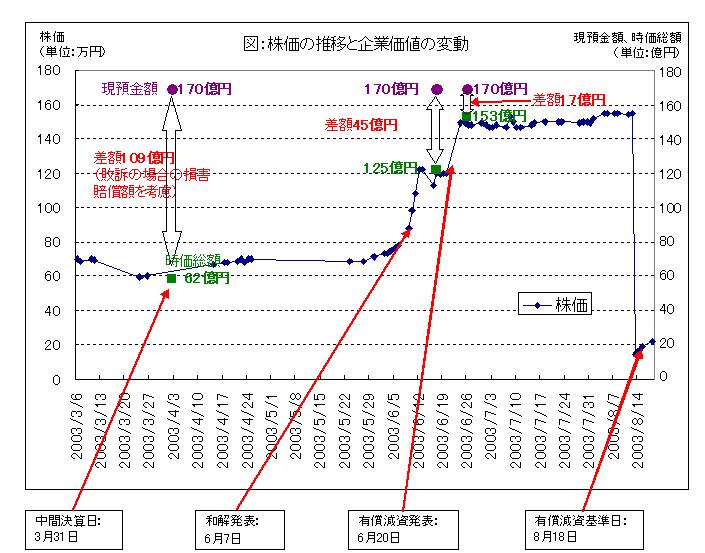

2003年3月31日(中間期末): 株価60万円(時価総額62億円)、

解散価値(企業の資産から負債を引いたもの)171億円(1株当り166万円)

2003年6月 7日:訴訟の和解内容を発表(会社負担額は8億円)

2003年6月13日:中間決算短信の修正(和解内容を織り込み)

解散価値163億円(1株当り158万円)、

株価は122万円に上昇(時価総額125億円)

2003年6月20日:有償減資(1株当り140万円)を発表、

翌営業日に株価は149万円に上昇(時価総額153億円)

2003年8月18日:有償減資払戻し基準日、

株価は22万円に下落(時価総額22億円)

クレイフィッシュは米国ナスダック市場に上場する際、開示した情報が米国証券法に違反して不十分で誤解を招くものであったとして、株主による集団訴訟を受けていました。

訴訟の和解内容が発表される前の2003年3月の中間期決算では、同社の現預金額(短期保有の有価書証券2億円を含む)は170億円、株式の時価総額は62億円でした。

これは、訴訟に負けた場合の損害賠償額が109億円となる可能性が高いと株主や投資家が判断していたため、株価が低迷していたと考えれば説明できます。この考え方によれば、訴訟問題が解決すれば、価値の差異はなくなるはずでした。

さて、2003年6月7日に和解が成立し、同社が負担すべき金額は8億円となりました。単純計算すれば、株主持分は101億円上昇し、時価総額も163億円に上昇したはずです。

ところが、時価総額は125億円にまでしか上昇しませんでした。依然として170億円の現預金が125億円の時価評価しかありません。両者の差額は45億円です。

その後、同社第2位の大株主だった村上ファンドが「現預金の使い道がないのであれば株主に返還すべきだ」とし有償減資(利益剰余金の欠損を資本金で填補するのではなく、株主に払い戻しを行う方式の減資)を求めていたことに対応し、同社は6月20日に総額144億円にのぼる有償減資を発表しました。

この発表を受けて株価は急上昇し、時価総額は153億円となりました。これでやっと、現預金の評価額が153億円と実際の現預金の金額170億円に近づきました。

☆ マネジメントへの危惧があるとき「リスクによる割引率」は高くなる

このような時価総額の変動を理解するヒントは、ファイナンス理論の基礎のDCF法にあります。DCF法によると、資産価値は以下の数式で求められます。

資産価値=Σ(CFn/(1+リスクの大きさに応じた割引率)^n)

DCF法の考えを、クレイフィッシュの事例に当てはめてみましょう。

現金(現預金)の場合、理論上、何もしないでそのままにしておけばCFは生まない代わりにリスクもありません。通常は現金の額はそのまま現在価値となります。

しかし、この現金が投資に回される可能性が高いとすれば、現金を使って取得した資産が将来生み出すCFを、リスクの大きさに応じて割り引くことになります。

クレイフィッシュの場合、有償減資の実施によって、170億円の現預金のうち144億円が経営者のコントロール下から株主に返還されることになりました。

それにより、同社の時価総額は125億円から153億円へと、28億円上昇しました。これは、同社経営者のコントロール下にある144億円の現預金は、株主のコントロール下にある144億円の現預金に比べ、28億円(153億円-125億円)評価が低いことを示しています。

マーケット(株主)は、クレイフィッシュの経営者はプラスのCFを生み出す能力がないと判断していたのです。

☆ クレイフィッシュの企業価値の変動

2003年6月時点の理論上の額≒170億円(預現金額)

2003年6月13日時点(中間決算修正時)の額≒125億円

マネジメント・リスクのため割り引かれた額:45億円

2003年6月23日時点(有償減資発表後)の額≒153億円

マネジメント・リスクのため割り引かれた額:17億円

→有償減資の発表により企業価値が28億円増加(企業価値の回復)

ここから、現金を経営者に預けておくと、株主の意に沿わない投資を行い、結果的に価値を毀損してしまうことを、株主は危惧していたと推察できます。

☆ 理論上は企業価値が変動しない状況だが現実には市場の評価は上昇する場合も

そもそもファイナンス理論では、自社株買いや増配は、企業価値や株価の上昇にはつながらないとされています。クレイフィッシュの有償減資も理論的には企業価値に影響を与えない自社株買いと同等の取引だと考えられます。

自社株買いは、株主の資金を株主に返還するだけなので、株価は上昇しないはずです。

増配をしても、株価は配当による社外流出金額だけ下落すると考えられています。

例外は、配当支払いや自社買いを借入金で行った場合です。これには借入金の節税効果が付随します。これによって企業価値が上昇するので株価は上昇します。

このほか株価の上昇がありうるのはシグナリング効果です。増配や自社株買いを、企業経営者が自社の将来収益に対し自信を持っていることの現れだと、投資家や株主が判断する効果です。

これらの前提には、経営者が健全に企業を運営し投資を行うと見られていることがあります。しかし現実には、クレイフィッシュに限らず、豊富な現預金を持った会社が自社株買いや大幅な増配を発表したことで株価が上昇するケースは散見されます。これは興味深い現象です。

仮に100億円の現預金があったとしても、経営者の資質に懸念がある企業の場合、「多額の現預金が必ずしも適切でない投資に費やされ企業価値を毀損してしまう」リスクが高いことから、市場は100億円の現金について現在価値は100億円以下だと評価します。

自社株買いや増配によって、その現金が経営者のコントロールの及ばない会社外部に流出することになれば、100億円の現金は100億円の評価額に回復します。これは、現金が本来の評価額に戻っただけに過ぎず、企業価値が増加したとはいえません。企業価値の毀損が修復され、本来の価値に戻ったと見るべきでしょう。

経営者は株主から会社経営の委託を受けていますが、経営者は必ずしも株主の意向に従って、企業価値向上取り組むとは限らないのです。このような問題を解決しようというのが、コーポレートガバナンスです。

同社の2003年6月時点のB/Sでは、

・総資産は172億円です。そのうち現預金(短期保有の有価証券2億円を含む)が全体の99%に当たる170億円、

・有利子負債はゼロ

ただ

時価総額(株価に発行済み株式数を掛けた額)は125億円でした。

時価評価が現預金より45億円少ないという不思議な現象は、なぜ起きたのでしょう。

☆ 訴訟で和解したが株主からの評価は依然厳しく時価総額は現預金より低いままに

この現象の背景にあるクレイフィッシュの経営の軌跡・・・

2000年3月10日:上場(東証マザーズ)、3月8日には米国ナスダックに上場

2003年3月31日(中間期末): 株価60万円(時価総額62億円)、

解散価値(企業の資産から負債を引いたもの)171億円(1株当り166万円)

2003年6月 7日:訴訟の和解内容を発表(会社負担額は8億円)

2003年6月13日:中間決算短信の修正(和解内容を織り込み)

解散価値163億円(1株当り158万円)、

株価は122万円に上昇(時価総額125億円)

2003年6月20日:有償減資(1株当り140万円)を発表、

翌営業日に株価は149万円に上昇(時価総額153億円)

2003年8月18日:有償減資払戻し基準日、

株価は22万円に下落(時価総額22億円)

クレイフィッシュは米国ナスダック市場に上場する際、開示した情報が米国証券法に違反して不十分で誤解を招くものであったとして、株主による集団訴訟を受けていました。

訴訟の和解内容が発表される前の2003年3月の中間期決算では、同社の現預金額(短期保有の有価書証券2億円を含む)は170億円、株式の時価総額は62億円でした。

これは、訴訟に負けた場合の損害賠償額が109億円となる可能性が高いと株主や投資家が判断していたため、株価が低迷していたと考えれば説明できます。この考え方によれば、訴訟問題が解決すれば、価値の差異はなくなるはずでした。

さて、2003年6月7日に和解が成立し、同社が負担すべき金額は8億円となりました。単純計算すれば、株主持分は101億円上昇し、時価総額も163億円に上昇したはずです。

ところが、時価総額は125億円にまでしか上昇しませんでした。依然として170億円の現預金が125億円の時価評価しかありません。両者の差額は45億円です。

その後、同社第2位の大株主だった村上ファンドが「現預金の使い道がないのであれば株主に返還すべきだ」とし有償減資(利益剰余金の欠損を資本金で填補するのではなく、株主に払い戻しを行う方式の減資)を求めていたことに対応し、同社は6月20日に総額144億円にのぼる有償減資を発表しました。

この発表を受けて株価は急上昇し、時価総額は153億円となりました。これでやっと、現預金の評価額が153億円と実際の現預金の金額170億円に近づきました。

☆ マネジメントへの危惧があるとき「リスクによる割引率」は高くなる

このような時価総額の変動を理解するヒントは、ファイナンス理論の基礎のDCF法にあります。DCF法によると、資産価値は以下の数式で求められます。

資産価値=Σ(CFn/(1+リスクの大きさに応じた割引率)^n)

DCF法の考えを、クレイフィッシュの事例に当てはめてみましょう。

現金(現預金)の場合、理論上、何もしないでそのままにしておけばCFは生まない代わりにリスクもありません。通常は現金の額はそのまま現在価値となります。

しかし、この現金が投資に回される可能性が高いとすれば、現金を使って取得した資産が将来生み出すCFを、リスクの大きさに応じて割り引くことになります。

クレイフィッシュの場合、有償減資の実施によって、170億円の現預金のうち144億円が経営者のコントロール下から株主に返還されることになりました。

それにより、同社の時価総額は125億円から153億円へと、28億円上昇しました。これは、同社経営者のコントロール下にある144億円の現預金は、株主のコントロール下にある144億円の現預金に比べ、28億円(153億円-125億円)評価が低いことを示しています。

マーケット(株主)は、クレイフィッシュの経営者はプラスのCFを生み出す能力がないと判断していたのです。

☆ クレイフィッシュの企業価値の変動

2003年6月時点の理論上の額≒170億円(預現金額)

2003年6月13日時点(中間決算修正時)の額≒125億円

マネジメント・リスクのため割り引かれた額:45億円

2003年6月23日時点(有償減資発表後)の額≒153億円

マネジメント・リスクのため割り引かれた額:17億円

→有償減資の発表により企業価値が28億円増加(企業価値の回復)

ここから、現金を経営者に預けておくと、株主の意に沿わない投資を行い、結果的に価値を毀損してしまうことを、株主は危惧していたと推察できます。

☆ 理論上は企業価値が変動しない状況だが現実には市場の評価は上昇する場合も

そもそもファイナンス理論では、自社株買いや増配は、企業価値や株価の上昇にはつながらないとされています。クレイフィッシュの有償減資も理論的には企業価値に影響を与えない自社株買いと同等の取引だと考えられます。

自社株買いは、株主の資金を株主に返還するだけなので、株価は上昇しないはずです。

増配をしても、株価は配当による社外流出金額だけ下落すると考えられています。

例外は、配当支払いや自社買いを借入金で行った場合です。これには借入金の節税効果が付随します。これによって企業価値が上昇するので株価は上昇します。

このほか株価の上昇がありうるのはシグナリング効果です。増配や自社株買いを、企業経営者が自社の将来収益に対し自信を持っていることの現れだと、投資家や株主が判断する効果です。

これらの前提には、経営者が健全に企業を運営し投資を行うと見られていることがあります。しかし現実には、クレイフィッシュに限らず、豊富な現預金を持った会社が自社株買いや大幅な増配を発表したことで株価が上昇するケースは散見されます。これは興味深い現象です。

仮に100億円の現預金があったとしても、経営者の資質に懸念がある企業の場合、「多額の現預金が必ずしも適切でない投資に費やされ企業価値を毀損してしまう」リスクが高いことから、市場は100億円の現金について現在価値は100億円以下だと評価します。

自社株買いや増配によって、その現金が経営者のコントロールの及ばない会社外部に流出することになれば、100億円の現金は100億円の評価額に回復します。これは、現金が本来の評価額に戻っただけに過ぎず、企業価値が増加したとはいえません。企業価値の毀損が修復され、本来の価値に戻ったと見るべきでしょう。

経営者は株主から会社経営の委託を受けていますが、経営者は必ずしも株主の意向に従って、企業価値向上取り組むとは限らないのです。このような問題を解決しようというのが、コーポレートガバナンスです。