仕訳のイミシリーズ

子会社が増資したことにより、親の持分比率が増加したということは、実質的には「親が子会社の株式の追加取得した」のと同じことです。だから部分時価評価法だと時価評価する範囲も増えます。すなわち、増資のたびに(連結修正仕訳に先立つ組替・修正で)時価評価増しして、評価差額を計上します。これを計上し忘れると、新規に増える「のれん」も間違っちゃうから気をつけましょう。

土地××× /評価差額×××

そして発行済株式数の変化もきちんと把握します。で持分の増加パーセントを出します。ここが一番大切なプロセスです。

ここではまだ「のれん」を出してはいけません。なぜなら単純に「増資で増えた分」に「増資後の比率」をかけても増加すべき、少持の金額はでてきません。よって正確なのれんの金額も出せないのです。これは部分法でも全面法でもダメです。

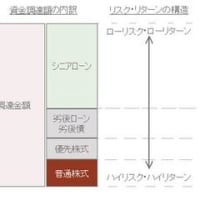

なぜなら「親会社の持分がどれだけ増えたか」「少持の金額がどれだけ増えたか」は、パイ(子会社の純資産勘定)の中で「新たに切り取る部分が増えること」と「パイそれ自体も大きくなっていること」の2つの影響を受けるからです。ここが増資の最大のポイントです。

開始仕訳は前期末残高にもとづいてやります。だから開始仕訳では評価差額も増資前の計上分しか消しませんでした。ここで増資分の評価差額は残るから後で「みなし追加取得の仕訳」消されるんだな~と思っておきましょう!。

当期純利益の按分も、のれん償却も、増資前の比率(フローの比率)で行ないます。だいたい増資は期末に行なわれるものだから按分はフローの比率だと思っていおいてOK!

また持分比率が増加するので「みなし均等割当て、みなし追加取得」だと考えます。

まず最初に「みなし均等割りあて」の仕訳をやります。

新株の発行(S当期変動)/関係会社株式 (増資前持分比率)

新株の発行(SJ当当期変動)/小持当期変動 (増資前持分比率)

しかし実際の少持の比率は減っており、このままでは少持が過大計上になっています。だから小持を減らす、みなし追加取得の仕訳をきります。

小持当 (増資後NA×親の増加比率) / 関係会社株式 (みなし割り当てで消去された分の残り)

評価差額 (組替・修正で計上した分)

のれん ( 差額 )

借方の少持当は、少持に帰属させてはいけない部分をあらわしており、みなし割り当てで少持に行った分から、親会社が買戻したものだと考えてもいいです。

子会社が増資したことにより、親の持分比率が増加したということは、実質的には「親が子会社の株式の追加取得した」のと同じことです。だから部分時価評価法だと時価評価する範囲も増えます。すなわち、増資のたびに(連結修正仕訳に先立つ組替・修正で)時価評価増しして、評価差額を計上します。これを計上し忘れると、新規に増える「のれん」も間違っちゃうから気をつけましょう。

土地××× /評価差額×××

そして発行済株式数の変化もきちんと把握します。で持分の増加パーセントを出します。ここが一番大切なプロセスです。

ここではまだ「のれん」を出してはいけません。なぜなら単純に「増資で増えた分」に「増資後の比率」をかけても増加すべき、少持の金額はでてきません。よって正確なのれんの金額も出せないのです。これは部分法でも全面法でもダメです。

なぜなら「親会社の持分がどれだけ増えたか」「少持の金額がどれだけ増えたか」は、パイ(子会社の純資産勘定)の中で「新たに切り取る部分が増えること」と「パイそれ自体も大きくなっていること」の2つの影響を受けるからです。ここが増資の最大のポイントです。

開始仕訳は前期末残高にもとづいてやります。だから開始仕訳では評価差額も増資前の計上分しか消しませんでした。ここで増資分の評価差額は残るから後で「みなし追加取得の仕訳」消されるんだな~と思っておきましょう!。

当期純利益の按分も、のれん償却も、増資前の比率(フローの比率)で行ないます。だいたい増資は期末に行なわれるものだから按分はフローの比率だと思っていおいてOK!

また持分比率が増加するので「みなし均等割当て、みなし追加取得」だと考えます。

まず最初に「みなし均等割りあて」の仕訳をやります。

新株の発行(S当期変動)/関係会社株式 (増資前持分比率)

新株の発行(SJ当当期変動)/小持当期変動 (増資前持分比率)

しかし実際の少持の比率は減っており、このままでは少持が過大計上になっています。だから小持を減らす、みなし追加取得の仕訳をきります。

小持当 (増資後NA×親の増加比率) / 関係会社株式 (みなし割り当てで消去された分の残り)

評価差額 (組替・修正で計上した分)

のれん ( 差額 )

借方の少持当は、少持に帰属させてはいけない部分をあらわしており、みなし割り当てで少持に行った分から、親会社が買戻したものだと考えてもいいです。