○ 賃金水準を決めるのはMPであり、APではない。

山形氏が強調しているのは、「賃金水準は、絶対的な生産性で決まるんじゃない。その社会の平均的な生産性で決まるんだ」ということである。この平均的な生産性というのは、どうも「日本全国のすべての部門の労働生産性の平均」ということらしいが、そんなもので賃金が決まるメカニズムは存在しない。

普通の経済学では、「賃金は労働のMPと均等化する」と教えている。たとえば喫茶店のウェイトレスをあらたに雇って時給800円を払えば、1時間に400円のコーヒーが2杯以上よけいに売れるとき、店主はウェイトレスを雇うが、ウェイトレスが増えてMPが低下し、1人増やしてもコーヒーが1杯しか売れなくなったら雇わない。

山形氏は、日本のウェイトレスが途上国のウェイトレスより高い賃金をもらっていることを説明しようとしているようだが、これは教科書的な論理で説明できる。日本では、ウェイトレスを1人雇うことによって増える売り上げは800円だが、中国では80円しか増えないかもしれない。この場合には、時給もMPに均等化されるので、80円になる。では、なぜ1杯のコーヒーが日本では400円なのに、中国では40円なのだろうか?それは「サービス業では国際競争が不完全だから」である(ここでは簡単のためにサービスの価格だけを考え、豆の価格は無視する)。

コーヒーの価格は他の財・サービス(たとえばパン)との相対価格で決まるから、たとえ日本と中国でコーヒーとパンの相対価格(例えばコーヒー一杯に対してパン4枚)同じでも、日本の所得水準が高いぶんだけ、日本の絶対価格(コーヒー一杯400円)中国の絶対価格よりも高くなる。ここでいう絶対価格とは「PPPで調整した日本と中国の価格差」のことですから、誤解なきよう。

「この日中の絶対価格の差は、国際競争があれば均等化し、賃金も中国に近づく」。もしウェイトレスに(半導体のように)グローバルな市場があれば、中国から安いウェイトレスを無限に輸入できるからだ。もちろん、そんなことはできないので、労働供給の制約によってウェイトレスの時給は中国の水準までは下がらないのである。

しかし、この国際競争の不完全性も克服されつつある。まず製造業では、「要素価格均等化定理」として知られているように、低賃金労働でつくられた製品を輸入することによって賃金が均等化する。ウェイトレスは輸入できないが、ラジカセは輸入できるので、ラジカセをつくるブルーカラーの賃金は中国の水準に近づき、結果としてそういう労働者は日本からいなくなる。こうした可能性はあくまでも理論的なものだったが、中国からの輸入の急増によって現実のものになろうとしている。

さらにITの進歩によって、サービスそのものも輸入可能になった。コールセンターやデータ入力などの単純作業を中国にアウトソースする企業が増えているから、そういう労働者の国内賃金も低下するだろう。特に「技術のモジュール化によって業務がアンバンドルされる」と、「要素価格均等化がサービス業でも実現」し、「競争力(MP)の高い知的労働者」と「コモディタイズするブルーカラー」の格差が開く可能性がある(Grossman&Rossi-Hansberg)。

いま日本で生じている「格差拡大」の背景には、こういう自由貿易の拡大、ITの進歩による「国際分業の深化」がある(競争的市場が国境を越えて成立すること=グローバライゼーション)。それはまだ端緒的なものにすぎないが・・・。だから「グローバリズムが格差をばらまく」とは理論的にはまあ正しい。

ただグローバライゼーションに対応していくためには「(資本・労働の)生産性を高める」しかない。ガラパゴスにこもっても兵糧攻めに合いうだけで、「みんなで仲良く餓死の道」しか残されていない。この場合、労働生産性を高める上で「重要なのは人的資本を生産性の高い部門に移動」し「労働のMPと賃金が各部門で均等化するように効率的に再配分すること」である。したがってここでの議論で、平均的な生産性などというものには、何の意味もない。

○ 「生産性格差インフレ」

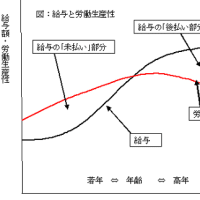

他人が何を誤解しているのかを理解するのは骨が折れるのですが、昔似たような話があったな、と考えているうちに思い出したのが、「生産性格差インフレ」という説です。これはマル経の人がとなえたもので、生産性の高い輸出産業を中心とする「独占資本」が賃金を上げるのに対して、流通のような労働集約産業の生産性は上がらない。しかし大企業なみの賃金を出さないと店員がいなくなるので、小売店の賃金も大企業なみの「平均的な生産性」にあわせて上がるのでインフレになる、というものです。

しかし小売店がMPを上回る賃金を払ったら、経営が成り立たなくなり、倒産します。結果的に、MPが賃金と均等化する水準まで賃金が下がるわけです。現実にも、サービス業の賃金は製造業より1割ぐらい低く、その格差は開いています。

山形氏の脳内でも、同じような推論が行われたものと思われます。このように何となく「世間相場」で価格が決まると考えるのは「マージナル原理を身につけていない人々に共通の思考様式」です。山形氏のバカにする「構造改革派」によくある間違いです。もしかして、彼のいう経済学ってマル経?

たぶん山形氏のいいたいのは、「AP」ではなく「所得水準に依存してコーヒーの絶対価格が決まる」ということだと思われます。しかし、これは正しくない。要素価格はそれぞれの市場の需要と供給で決まるので、国際競争が十分あれば、日本の価格は(所得水準に関係なく)中国に近づきます。賃金が日中で均等化しない根本的な原因は、国内の労働市場が中国と隔離されていることなのです。

しつこいな (池田信夫)

>製造業=財をはこべる=国際競争あり

>サービス業=財をはこべない=国際競争なし

>という大前提を置いて論じているようにおもいます。(書いてないけど)

これだと「サービス業の賃金は国際競争の程度で決まる」のであって「AP」なんて何の関係もないでしょ。サービス業の賃金が製造業との相対価格で決まるというのは正しいが、その相対価格は最終財(サービス)のMPに依存して部門ごとに違うので、「AP」とは何の関係もありません。むしろ競争が機能すれば、業種ごとの賃金格差はもっと広がるはずです。サービス業の賃金が生産性に比べて高いのは、地域独占や規制による面が大きい。

とあるところから山形氏のblogの「それでも賃金水準は平均的な生産性で決まるんだよ」という記事にたどり着き、そこからここにたどり着きましたが、両方読み比べてみると、山形氏は池田氏の批判を骨子を理解していないのでは?池田氏の批判は、要するに、「賃金水準はその職固有のMPによって決まるのであり、すべての職の平均的な生産性によって決まるのではない」と言っているのであり、全然内容が違う気がしますが。山形氏の理論では、職業間の賃金格差の説明が付かないですね。

○ 山形浩生氏から反論(らしきもの)が来た。彼のいいたいのは要するにこういうことらしい:

さて国は国民経済統計を集計して、総生産を発表していますわな。労働者人口もそこそこの精度で発表しています。総生産を労働者の数で割ったら、全国でならしたAPは計算できるじゃありませんか。一人頭のGDPってやつですわな。そしてもちろん、国民総生産は国民総所得でもある、なんてことは言うまでもありませんよねえ。つまりまさに平均的な生産性が平均的な所得を決めてるんじゃありませんか。そしてそれは池田説でも賃金の絶対水準を決めるんでしょ。どこに問題があるのかなあ。

ここで彼は「AP」と「平均所得」が存在することを示している。それは当たり前だ。しかし両者が存在することが、どうして前者が後者を決めることになるのだろうか。たとえば同じように全国民の平均身長も存在するが、APは平均身長を決めるのだろうか?

経済の各部門のMPは異なり、それによって賃金も異なる。その集計として平均は算出できるが、それは因果関係を意味しない。「テストの平均点が山形君の成績を決めるわけではない」のと同じだ。私は「日本の所得水準が高いぶんだけ、絶対価格は中国よりも高くなる」と(わざと曖昧に)書いたが、山形氏は見事にこれに引っかかって「じゃあ池田くんの言う『所得水準』はどうよ?所得水準が絶対価格を決めるメカニズムはあるんだよねえ?」という。

残念でした。価格は、どんな教科書にも書いてあるように、需要と供給で決まるのだ。その需要を決める要因の一つが所得だが、「所得水準が上がれば価格が自動的に上がるメカニズム」があるわけではない。PCのように「競争的な製品の価格は所得と無関係に下がり続けている」。まして「ウェイトレスの所得」と「AP」には、何の関係もない。製造業の生産性が上がっても、たとえばジャズ喫茶のMPが下がれば、そのウェイトレスの時給は下がるのである。

話はこれでおしまいだが、彼が何を誤解しているのかを推測してみよう。どうもクルーグマンやソローが出てくるところをみると、彼のいう「AP」とは、私が前に何度か書いたTFP(全要素生産性)のことをいおうとしているのではないか。中国の労働者が日本人の1割の賃金で働いたとしても、それは脅威ではない。なぜなら、労働生産性が違うからだ。彼らには、ラジカセはつくれてもPS3はつくれない。それは日本人がよく働くからではなく、「過去の資本蓄積や共有知識などのインフラの効率(TFP)」が違うからだ。これが日本のサービス業の価格が中国より高い一つの原因である。

しかしTFPは「AP」ではないし、それが賃金を決めるわけでもない。TFP上昇の影響は部門ごとに大きく違い、たとえば半導体産業ではTFPの影響が大きいが、喫茶店では影響はほとんどない。したがって競争が激化してTFPが上昇する一方、賃金が各部門のMPに近づくと、ウェイトレスのような単純労働者の時給は下がるかもしれない。いま問題なのは、このように国際競争やIT化によって平均賃金は上がっても賃金格差が開いていくことだ。山形氏が長々と展開する「平均」談義は、格差社会について何も言うことができないのである。

追記:念のためいうと、賃金がMPと均等化するというのは、完全競争を前提にした話で、サービス業は参入障壁や規制などに守られているため、MPを上回る「レント」が生じることが多い。生産性の高い(競争的な)製造業よりも生産性最低の(規制に守られた)銀行の賃金のほうが高いのである。

追記:他人の誤解を理解するのはむずかしいが、やっとわかった(ような気がする)。山形氏はこう書く:「はやい話が、日本経済に一人しかいなかったら、その人のMP=AP=稼ぎ=消費で、何のちがいもないでしょう。」要するに、彼は日本経済に一人しかいない「パテ・モデル」で考えているわけだ。しかし、プログラマとウェイトレスはどこへ行ったんだろう?最初は、ウェイトレスの時給が製造業のハイテク労働者の生産性で決まるという(通念と違う)話をしたはずが、辻褄をあわせているうちに、「生産性の高い人は賃金も高い」という常識的な話にすりかわってしまった。パテ・モデルでは、職種間の賃金の差を説明することはできない。少なくとも2部門を考えた場合、「AP」は「各部門で賃金決定が行われた結果の集計」として決まるのであって、逆ではない。

○ 山形氏が何を誤解しているのかについての候補をもう一つ:

「所得水準」が「価格」を決めるという話に近いモデルがあるとすれば、マクロ経済学でいうAD-ASモデルがありますね。しかし、ここで決まるのは「物価水準」であって価格ではない。まぁ「俺流」には価格も物価も同じなのかもしれないが・・・

集計的な労働生産性が賃金を決めるというモデルとしては、新古典派成長理論があります。しかし、これは均質な「パテ」モデルなので、ウェイトレスの時給と製造業の賃金の関係については何もいえない。要するに、彼が最初に立てた問題(職種間の所得の違い)に全社会の「平均」で答えようとするのが間違ってるんです。

ほとんど蛇足だけど、山形氏のあげている苦しまぎれの理由に「相場観」というのがあります。これはまさに前回紹介した「生産性格差インフレ」と同じ論理です。もし生産性に関係なく「世間相場」で賃金を支払ったら、その店はつぶれます。だから非正規雇用を増やして、賃金を切り下げるのです。

こういう非合理的な賃金決定は、グローバルな競争でどんどん掘り崩されている。ちなみに「賃金水準は、絶対的な生産性で決まる」などという理論は存在しません。通説では、賃金は労働のMPで決まるのです。彼の議論は、最初から何を否定しているのかもよくわからない。

最初の議論を読んだときは、「スピルオーバー」の話かなとも思いました。これは生産性の高い部門の稼いだ所得が低い部門に再分配されるという、それなりに成り立つ議論ですが、これを「APで賃金が決まる」ということはできない。

「過去の資本蓄積や共有知識などのインフラの効率(TFP)」と「スピルオーバー」を合わせた話なんでは?

Balassa-Samuelsoneffect (池田信夫)

なるほど、これは知らなかった。ありがとう。これは「生産性格差インフレ」の国際版ですね。しかし実証的な裏づけは乏しいようだし、やはり"equalize local wage"というところの合理的根拠があやしいですね。それに山形氏はもうパテ理論に撤退しちゃったようだから、これは無視していいでしょう。

TFPとスピルオーバーと生産性格差インフレをあわせた話だったんでしょうね、最初は。ところが海外出張でアンチョコがなくなったら、混乱してパテ理論になっちゃった。パテ理論だと「賃金水準は、絶対的な生産性で決まるんじゃない。その社会の平均的な生産性で決まるんだ」という彼の命題も意味がなくなるんですけどね。1人だけの社会では、両者は一致するんだから。

PPP puzzle (池田信夫)

要するに、この話は「購買力平価の謎」という有名な話のバリエーションなのですね。

貿易財についてはPPPに近い価格が成立するのに、非貿易財やサービスの価格はPPPよりかなり高い。これはよく「内外価格差」として批判されますが、こういう現象は日本だけではない。

これについての常識的な説明は、国内市場が不完全競争だから、という(私のような)答です。しかし、これは国内価格がどうやって決まるのかを説明していない。このPPP+αのプレミアムの部分が「製造業などからのスピルオーバー」だという説明はありえます。

しかし、これを「APで決まる」など表現したのが間違いのもとです。そういう合理的な決定メカニズムは存在しない。ウェイトレスの時給は、ハイテク産業から「補填」されてるんだ、とでもいえばわかりやすかったのです。しかも、「このプレミアムは本来の生産性から乖離している」から、「国内でも競争が激しくなると剥げ落ちる」わけです。

ただ、この説明はパテ理論とは両立しないけど・・・

驚きました (ある経済学者)

そうなんですよ。マージナル原理なんて信じてるのは、大学教師を含む人口の1%未満で、圧倒的多数の人は山形氏のように「世間相場」で賃金が決まると思ってるんですよ。

ただ、これはまったくの間違いでもないと思います。春闘などでは、現に生産性に関係なく、毎年「春闘相場」で横並びの賃金決定が行われてきたわけだから。しかしその結果、正社員の賃金が高止まりして生産性の低い企業の経営が成り立たなくなりつぶれていく。すると非組合員が増えて労組の組織率が落ちる。つまりマージナル原理は歴然と存在しているわけです。それがいま起こっている「格差」問題の本質なのです。それもわからないで、APがどうとか言っているのは呑気なものです。この程度の人物が「経済のトリセツ」とかいって経済学を「解説」するんだから困ったものです。

(とり)

新しいエントリーによると、どうも山形氏は分裂君の図解を支持しているみたいなので、

国境や国籍や言語などが障害になって、日本の

ウェイトレスは金持ち相手(日本人相手)の商

売ができるんだけど、発展途上国のウェイトレ

スは貧乏人相手の商売になる。だから、日本の

ウェイトレスの方が賃金が高くなるんだよ

っていうことみたいですねえ。つまり「スピルオーバー」

じゃあ、なんで日本人に金持ちが多いの?、というと

多分「製造業のTFPだよ」ってことなんでしょうね

http://d.hatena.ne.jp/wlj-Friday/20070213/p1

補足 (池田信夫)

>日本のウェイトレスは金持ち相手(日本人相手)の商

>売ができるんだけど、発展途上国のウェイトレ

>スは貧乏人相手の商売になる。だから、日本の

>ウェイトレスの方が賃金が高くなるんだよ

これは経済学の言葉でいうと、「他の産業の需要の「外部性」によって喫茶店のMPが高まる」ということです。「AP」なんて関係ないんですよ。これは前の記事にも書いたとおり、TFPについてのありふれた議論で、「AP」とは何の関係もないし、TFPで賃金が決まるわけでもない。

○ 賃金格差の拡大が必要だ

山形氏が誤解しているように、賃金がMPと関係なく「世間相場」(AP?)で決まると思っている人は多い。現実にも、かつては「春闘相場」で横並びの賃金決定が行われてきた。これは、実質的には超効率的な輸出産業から非効率的なサービス業への「補助金」である。

しかし、このようなMPから乖離した賃金決定は、各部門の生産性の格差が拡大すると維持できない。生産性の上がらないサービス業で製造業並みの賃上げを続けていたら、経営は破綻するからだ(*)。他方、労働組合は既得権としての横並び賃金を守ろうとするから、経営者はパートなどの非組合員を増やすことによって実質的な賃下げを行う。民主党の支持基盤である労組が没落した最大の原因は、彼らの「談合」的な賃金決定が時代の変化に適応できなかったことなのだ。民主党が主張しているような規制を行えば、労組の組織率がさらに落ち、自分の首を絞める結果になるだろう。

こうした競争圧力は、今後さらに強まると予想される。その最大の原因は、中国である。前にもふれたように、中国からの輸入やアウトソーシングの増加によって要素価格が均等化し、付加価値の低いブルーカラーは中国の労働者と競争することになる。これまで生産性の低い部門に再分配されていた輸出産業の超過利潤は低下するから、多くの部門で「裸の生産性」が露出し、単純労働者の賃金は中国に引き寄せられて、格差はさらに拡大するだろう。

では日本政府はどうすべきだろうか。前に書いたように、賃金規制は失業率を高めるだけだ。保護貿易によって国内市場を競争から遮断することはできるが、成長率が低下するばかりでなく、保護された産業の競争力が衰えて、長期的にはかえって危険である。知識集約型の製造業や金融を含む広義の情報産業などの付加価値の高い産業に特化して、日本の比較優位を生かすしかない。

私は日本人の情報リテラシー(比較優位)は高いと思うが、情報産業での日本企業の競争力は高くない。その大きな原因は、生産性のきわめて高いプログラマなどの賃金も、製造業的な横並びになっているためだ。ブログでよく出てくる、プログラマの過酷な労働条件と安い賃金は、彼らの生産性に見合った賃金が支払われないため、供給が慢性的に不足することから生じるのである。こうした部門では、労働時間で賃金を支払って年功賃金で会社にしばりつけるといった在来の賃金体系をやめ、優秀なプログラマには契約ベースで管理職より高い賃金を払う必要がある。

要するに、横並びの賃金決定が、一方では非正規労働者や失業者を増やし、他方ではプログラマの悲惨な生活をもたらしているのだ。日本経済が中国との競争で生き残るためには、むしろ各部門のMPの差に対応して正社員の賃金格差がもっと拡大する必要がある。効率の高いIT部門の賃金を高めることによって人的資本の移行を促進し、TFPを引き上げることが「成長戦略」のポイントだ。その結果、所得が高くなる人は問題ではないので、生存最低限度より低くなる人にセーフティ・ネットを提供することが行政の仕事である。

「市場原理主義」を否定して、春闘時代の「古きよき日本」に戻そうとする民主党の主張は退嬰的であり、『国家の品格』に涙する老人の支持は得られても、若い世代の支持は得られないだろう。労働者を守ることと、労組の既得権を守ることは違う。いくら所得を再分配しようとしても、国際競争に敗れて収益が低下したら分配の原資がなくなる。よくも悪くも、昔に戻ることはもう不可能であり、市場原理を認めた上で前進するしかないのである。

(*)あるいは収益を維持するためには、賃上げにあわせてサービス価格を生産性の上昇以上に引き上げなければならない。この結果、インフレが生じるというのがBalassa-Samuelson効果である。しかし価格・賃金がMPと乖離すると、新規参入によって利益を得られるから、最終的にはMPに近づく。

山形氏が強調しているのは、「賃金水準は、絶対的な生産性で決まるんじゃない。その社会の平均的な生産性で決まるんだ」ということである。この平均的な生産性というのは、どうも「日本全国のすべての部門の労働生産性の平均」ということらしいが、そんなもので賃金が決まるメカニズムは存在しない。

普通の経済学では、「賃金は労働のMPと均等化する」と教えている。たとえば喫茶店のウェイトレスをあらたに雇って時給800円を払えば、1時間に400円のコーヒーが2杯以上よけいに売れるとき、店主はウェイトレスを雇うが、ウェイトレスが増えてMPが低下し、1人増やしてもコーヒーが1杯しか売れなくなったら雇わない。

山形氏は、日本のウェイトレスが途上国のウェイトレスより高い賃金をもらっていることを説明しようとしているようだが、これは教科書的な論理で説明できる。日本では、ウェイトレスを1人雇うことによって増える売り上げは800円だが、中国では80円しか増えないかもしれない。この場合には、時給もMPに均等化されるので、80円になる。では、なぜ1杯のコーヒーが日本では400円なのに、中国では40円なのだろうか?それは「サービス業では国際競争が不完全だから」である(ここでは簡単のためにサービスの価格だけを考え、豆の価格は無視する)。

コーヒーの価格は他の財・サービス(たとえばパン)との相対価格で決まるから、たとえ日本と中国でコーヒーとパンの相対価格(例えばコーヒー一杯に対してパン4枚)同じでも、日本の所得水準が高いぶんだけ、日本の絶対価格(コーヒー一杯400円)中国の絶対価格よりも高くなる。ここでいう絶対価格とは「PPPで調整した日本と中国の価格差」のことですから、誤解なきよう。

「この日中の絶対価格の差は、国際競争があれば均等化し、賃金も中国に近づく」。もしウェイトレスに(半導体のように)グローバルな市場があれば、中国から安いウェイトレスを無限に輸入できるからだ。もちろん、そんなことはできないので、労働供給の制約によってウェイトレスの時給は中国の水準までは下がらないのである。

しかし、この国際競争の不完全性も克服されつつある。まず製造業では、「要素価格均等化定理」として知られているように、低賃金労働でつくられた製品を輸入することによって賃金が均等化する。ウェイトレスは輸入できないが、ラジカセは輸入できるので、ラジカセをつくるブルーカラーの賃金は中国の水準に近づき、結果としてそういう労働者は日本からいなくなる。こうした可能性はあくまでも理論的なものだったが、中国からの輸入の急増によって現実のものになろうとしている。

さらにITの進歩によって、サービスそのものも輸入可能になった。コールセンターやデータ入力などの単純作業を中国にアウトソースする企業が増えているから、そういう労働者の国内賃金も低下するだろう。特に「技術のモジュール化によって業務がアンバンドルされる」と、「要素価格均等化がサービス業でも実現」し、「競争力(MP)の高い知的労働者」と「コモディタイズするブルーカラー」の格差が開く可能性がある(Grossman&Rossi-Hansberg)。

いま日本で生じている「格差拡大」の背景には、こういう自由貿易の拡大、ITの進歩による「国際分業の深化」がある(競争的市場が国境を越えて成立すること=グローバライゼーション)。それはまだ端緒的なものにすぎないが・・・。だから「グローバリズムが格差をばらまく」とは理論的にはまあ正しい。

ただグローバライゼーションに対応していくためには「(資本・労働の)生産性を高める」しかない。ガラパゴスにこもっても兵糧攻めに合いうだけで、「みんなで仲良く餓死の道」しか残されていない。この場合、労働生産性を高める上で「重要なのは人的資本を生産性の高い部門に移動」し「労働のMPと賃金が各部門で均等化するように効率的に再配分すること」である。したがってここでの議論で、平均的な生産性などというものには、何の意味もない。

○ 「生産性格差インフレ」

他人が何を誤解しているのかを理解するのは骨が折れるのですが、昔似たような話があったな、と考えているうちに思い出したのが、「生産性格差インフレ」という説です。これはマル経の人がとなえたもので、生産性の高い輸出産業を中心とする「独占資本」が賃金を上げるのに対して、流通のような労働集約産業の生産性は上がらない。しかし大企業なみの賃金を出さないと店員がいなくなるので、小売店の賃金も大企業なみの「平均的な生産性」にあわせて上がるのでインフレになる、というものです。

しかし小売店がMPを上回る賃金を払ったら、経営が成り立たなくなり、倒産します。結果的に、MPが賃金と均等化する水準まで賃金が下がるわけです。現実にも、サービス業の賃金は製造業より1割ぐらい低く、その格差は開いています。

山形氏の脳内でも、同じような推論が行われたものと思われます。このように何となく「世間相場」で価格が決まると考えるのは「マージナル原理を身につけていない人々に共通の思考様式」です。山形氏のバカにする「構造改革派」によくある間違いです。もしかして、彼のいう経済学ってマル経?

たぶん山形氏のいいたいのは、「AP」ではなく「所得水準に依存してコーヒーの絶対価格が決まる」ということだと思われます。しかし、これは正しくない。要素価格はそれぞれの市場の需要と供給で決まるので、国際競争が十分あれば、日本の価格は(所得水準に関係なく)中国に近づきます。賃金が日中で均等化しない根本的な原因は、国内の労働市場が中国と隔離されていることなのです。

しつこいな (池田信夫)

>製造業=財をはこべる=国際競争あり

>サービス業=財をはこべない=国際競争なし

>という大前提を置いて論じているようにおもいます。(書いてないけど)

これだと「サービス業の賃金は国際競争の程度で決まる」のであって「AP」なんて何の関係もないでしょ。サービス業の賃金が製造業との相対価格で決まるというのは正しいが、その相対価格は最終財(サービス)のMPに依存して部門ごとに違うので、「AP」とは何の関係もありません。むしろ競争が機能すれば、業種ごとの賃金格差はもっと広がるはずです。サービス業の賃金が生産性に比べて高いのは、地域独占や規制による面が大きい。

とあるところから山形氏のblogの「それでも賃金水準は平均的な生産性で決まるんだよ」という記事にたどり着き、そこからここにたどり着きましたが、両方読み比べてみると、山形氏は池田氏の批判を骨子を理解していないのでは?池田氏の批判は、要するに、「賃金水準はその職固有のMPによって決まるのであり、すべての職の平均的な生産性によって決まるのではない」と言っているのであり、全然内容が違う気がしますが。山形氏の理論では、職業間の賃金格差の説明が付かないですね。

○ 山形浩生氏から反論(らしきもの)が来た。彼のいいたいのは要するにこういうことらしい:

さて国は国民経済統計を集計して、総生産を発表していますわな。労働者人口もそこそこの精度で発表しています。総生産を労働者の数で割ったら、全国でならしたAPは計算できるじゃありませんか。一人頭のGDPってやつですわな。そしてもちろん、国民総生産は国民総所得でもある、なんてことは言うまでもありませんよねえ。つまりまさに平均的な生産性が平均的な所得を決めてるんじゃありませんか。そしてそれは池田説でも賃金の絶対水準を決めるんでしょ。どこに問題があるのかなあ。

ここで彼は「AP」と「平均所得」が存在することを示している。それは当たり前だ。しかし両者が存在することが、どうして前者が後者を決めることになるのだろうか。たとえば同じように全国民の平均身長も存在するが、APは平均身長を決めるのだろうか?

経済の各部門のMPは異なり、それによって賃金も異なる。その集計として平均は算出できるが、それは因果関係を意味しない。「テストの平均点が山形君の成績を決めるわけではない」のと同じだ。私は「日本の所得水準が高いぶんだけ、絶対価格は中国よりも高くなる」と(わざと曖昧に)書いたが、山形氏は見事にこれに引っかかって「じゃあ池田くんの言う『所得水準』はどうよ?所得水準が絶対価格を決めるメカニズムはあるんだよねえ?」という。

残念でした。価格は、どんな教科書にも書いてあるように、需要と供給で決まるのだ。その需要を決める要因の一つが所得だが、「所得水準が上がれば価格が自動的に上がるメカニズム」があるわけではない。PCのように「競争的な製品の価格は所得と無関係に下がり続けている」。まして「ウェイトレスの所得」と「AP」には、何の関係もない。製造業の生産性が上がっても、たとえばジャズ喫茶のMPが下がれば、そのウェイトレスの時給は下がるのである。

話はこれでおしまいだが、彼が何を誤解しているのかを推測してみよう。どうもクルーグマンやソローが出てくるところをみると、彼のいう「AP」とは、私が前に何度か書いたTFP(全要素生産性)のことをいおうとしているのではないか。中国の労働者が日本人の1割の賃金で働いたとしても、それは脅威ではない。なぜなら、労働生産性が違うからだ。彼らには、ラジカセはつくれてもPS3はつくれない。それは日本人がよく働くからではなく、「過去の資本蓄積や共有知識などのインフラの効率(TFP)」が違うからだ。これが日本のサービス業の価格が中国より高い一つの原因である。

しかしTFPは「AP」ではないし、それが賃金を決めるわけでもない。TFP上昇の影響は部門ごとに大きく違い、たとえば半導体産業ではTFPの影響が大きいが、喫茶店では影響はほとんどない。したがって競争が激化してTFPが上昇する一方、賃金が各部門のMPに近づくと、ウェイトレスのような単純労働者の時給は下がるかもしれない。いま問題なのは、このように国際競争やIT化によって平均賃金は上がっても賃金格差が開いていくことだ。山形氏が長々と展開する「平均」談義は、格差社会について何も言うことができないのである。

追記:念のためいうと、賃金がMPと均等化するというのは、完全競争を前提にした話で、サービス業は参入障壁や規制などに守られているため、MPを上回る「レント」が生じることが多い。生産性の高い(競争的な)製造業よりも生産性最低の(規制に守られた)銀行の賃金のほうが高いのである。

追記:他人の誤解を理解するのはむずかしいが、やっとわかった(ような気がする)。山形氏はこう書く:「はやい話が、日本経済に一人しかいなかったら、その人のMP=AP=稼ぎ=消費で、何のちがいもないでしょう。」要するに、彼は日本経済に一人しかいない「パテ・モデル」で考えているわけだ。しかし、プログラマとウェイトレスはどこへ行ったんだろう?最初は、ウェイトレスの時給が製造業のハイテク労働者の生産性で決まるという(通念と違う)話をしたはずが、辻褄をあわせているうちに、「生産性の高い人は賃金も高い」という常識的な話にすりかわってしまった。パテ・モデルでは、職種間の賃金の差を説明することはできない。少なくとも2部門を考えた場合、「AP」は「各部門で賃金決定が行われた結果の集計」として決まるのであって、逆ではない。

○ 山形氏が何を誤解しているのかについての候補をもう一つ:

「所得水準」が「価格」を決めるという話に近いモデルがあるとすれば、マクロ経済学でいうAD-ASモデルがありますね。しかし、ここで決まるのは「物価水準」であって価格ではない。まぁ「俺流」には価格も物価も同じなのかもしれないが・・・

集計的な労働生産性が賃金を決めるというモデルとしては、新古典派成長理論があります。しかし、これは均質な「パテ」モデルなので、ウェイトレスの時給と製造業の賃金の関係については何もいえない。要するに、彼が最初に立てた問題(職種間の所得の違い)に全社会の「平均」で答えようとするのが間違ってるんです。

ほとんど蛇足だけど、山形氏のあげている苦しまぎれの理由に「相場観」というのがあります。これはまさに前回紹介した「生産性格差インフレ」と同じ論理です。もし生産性に関係なく「世間相場」で賃金を支払ったら、その店はつぶれます。だから非正規雇用を増やして、賃金を切り下げるのです。

こういう非合理的な賃金決定は、グローバルな競争でどんどん掘り崩されている。ちなみに「賃金水準は、絶対的な生産性で決まる」などという理論は存在しません。通説では、賃金は労働のMPで決まるのです。彼の議論は、最初から何を否定しているのかもよくわからない。

最初の議論を読んだときは、「スピルオーバー」の話かなとも思いました。これは生産性の高い部門の稼いだ所得が低い部門に再分配されるという、それなりに成り立つ議論ですが、これを「APで賃金が決まる」ということはできない。

「過去の資本蓄積や共有知識などのインフラの効率(TFP)」と「スピルオーバー」を合わせた話なんでは?

Balassa-Samuelsoneffect (池田信夫)

なるほど、これは知らなかった。ありがとう。これは「生産性格差インフレ」の国際版ですね。しかし実証的な裏づけは乏しいようだし、やはり"equalize local wage"というところの合理的根拠があやしいですね。それに山形氏はもうパテ理論に撤退しちゃったようだから、これは無視していいでしょう。

TFPとスピルオーバーと生産性格差インフレをあわせた話だったんでしょうね、最初は。ところが海外出張でアンチョコがなくなったら、混乱してパテ理論になっちゃった。パテ理論だと「賃金水準は、絶対的な生産性で決まるんじゃない。その社会の平均的な生産性で決まるんだ」という彼の命題も意味がなくなるんですけどね。1人だけの社会では、両者は一致するんだから。

PPP puzzle (池田信夫)

要するに、この話は「購買力平価の謎」という有名な話のバリエーションなのですね。

貿易財についてはPPPに近い価格が成立するのに、非貿易財やサービスの価格はPPPよりかなり高い。これはよく「内外価格差」として批判されますが、こういう現象は日本だけではない。

これについての常識的な説明は、国内市場が不完全競争だから、という(私のような)答です。しかし、これは国内価格がどうやって決まるのかを説明していない。このPPP+αのプレミアムの部分が「製造業などからのスピルオーバー」だという説明はありえます。

しかし、これを「APで決まる」など表現したのが間違いのもとです。そういう合理的な決定メカニズムは存在しない。ウェイトレスの時給は、ハイテク産業から「補填」されてるんだ、とでもいえばわかりやすかったのです。しかも、「このプレミアムは本来の生産性から乖離している」から、「国内でも競争が激しくなると剥げ落ちる」わけです。

ただ、この説明はパテ理論とは両立しないけど・・・

驚きました (ある経済学者)

そうなんですよ。マージナル原理なんて信じてるのは、大学教師を含む人口の1%未満で、圧倒的多数の人は山形氏のように「世間相場」で賃金が決まると思ってるんですよ。

ただ、これはまったくの間違いでもないと思います。春闘などでは、現に生産性に関係なく、毎年「春闘相場」で横並びの賃金決定が行われてきたわけだから。しかしその結果、正社員の賃金が高止まりして生産性の低い企業の経営が成り立たなくなりつぶれていく。すると非組合員が増えて労組の組織率が落ちる。つまりマージナル原理は歴然と存在しているわけです。それがいま起こっている「格差」問題の本質なのです。それもわからないで、APがどうとか言っているのは呑気なものです。この程度の人物が「経済のトリセツ」とかいって経済学を「解説」するんだから困ったものです。

(とり)

新しいエントリーによると、どうも山形氏は分裂君の図解を支持しているみたいなので、

国境や国籍や言語などが障害になって、日本の

ウェイトレスは金持ち相手(日本人相手)の商

売ができるんだけど、発展途上国のウェイトレ

スは貧乏人相手の商売になる。だから、日本の

ウェイトレスの方が賃金が高くなるんだよ

っていうことみたいですねえ。つまり「スピルオーバー」

じゃあ、なんで日本人に金持ちが多いの?、というと

多分「製造業のTFPだよ」ってことなんでしょうね

http://d.hatena.ne.jp/wlj-Friday/20070213/p1

補足 (池田信夫)

>日本のウェイトレスは金持ち相手(日本人相手)の商

>売ができるんだけど、発展途上国のウェイトレ

>スは貧乏人相手の商売になる。だから、日本の

>ウェイトレスの方が賃金が高くなるんだよ

これは経済学の言葉でいうと、「他の産業の需要の「外部性」によって喫茶店のMPが高まる」ということです。「AP」なんて関係ないんですよ。これは前の記事にも書いたとおり、TFPについてのありふれた議論で、「AP」とは何の関係もないし、TFPで賃金が決まるわけでもない。

○ 賃金格差の拡大が必要だ

山形氏が誤解しているように、賃金がMPと関係なく「世間相場」(AP?)で決まると思っている人は多い。現実にも、かつては「春闘相場」で横並びの賃金決定が行われてきた。これは、実質的には超効率的な輸出産業から非効率的なサービス業への「補助金」である。

しかし、このようなMPから乖離した賃金決定は、各部門の生産性の格差が拡大すると維持できない。生産性の上がらないサービス業で製造業並みの賃上げを続けていたら、経営は破綻するからだ(*)。他方、労働組合は既得権としての横並び賃金を守ろうとするから、経営者はパートなどの非組合員を増やすことによって実質的な賃下げを行う。民主党の支持基盤である労組が没落した最大の原因は、彼らの「談合」的な賃金決定が時代の変化に適応できなかったことなのだ。民主党が主張しているような規制を行えば、労組の組織率がさらに落ち、自分の首を絞める結果になるだろう。

こうした競争圧力は、今後さらに強まると予想される。その最大の原因は、中国である。前にもふれたように、中国からの輸入やアウトソーシングの増加によって要素価格が均等化し、付加価値の低いブルーカラーは中国の労働者と競争することになる。これまで生産性の低い部門に再分配されていた輸出産業の超過利潤は低下するから、多くの部門で「裸の生産性」が露出し、単純労働者の賃金は中国に引き寄せられて、格差はさらに拡大するだろう。

では日本政府はどうすべきだろうか。前に書いたように、賃金規制は失業率を高めるだけだ。保護貿易によって国内市場を競争から遮断することはできるが、成長率が低下するばかりでなく、保護された産業の競争力が衰えて、長期的にはかえって危険である。知識集約型の製造業や金融を含む広義の情報産業などの付加価値の高い産業に特化して、日本の比較優位を生かすしかない。

私は日本人の情報リテラシー(比較優位)は高いと思うが、情報産業での日本企業の競争力は高くない。その大きな原因は、生産性のきわめて高いプログラマなどの賃金も、製造業的な横並びになっているためだ。ブログでよく出てくる、プログラマの過酷な労働条件と安い賃金は、彼らの生産性に見合った賃金が支払われないため、供給が慢性的に不足することから生じるのである。こうした部門では、労働時間で賃金を支払って年功賃金で会社にしばりつけるといった在来の賃金体系をやめ、優秀なプログラマには契約ベースで管理職より高い賃金を払う必要がある。

要するに、横並びの賃金決定が、一方では非正規労働者や失業者を増やし、他方ではプログラマの悲惨な生活をもたらしているのだ。日本経済が中国との競争で生き残るためには、むしろ各部門のMPの差に対応して正社員の賃金格差がもっと拡大する必要がある。効率の高いIT部門の賃金を高めることによって人的資本の移行を促進し、TFPを引き上げることが「成長戦略」のポイントだ。その結果、所得が高くなる人は問題ではないので、生存最低限度より低くなる人にセーフティ・ネットを提供することが行政の仕事である。

「市場原理主義」を否定して、春闘時代の「古きよき日本」に戻そうとする民主党の主張は退嬰的であり、『国家の品格』に涙する老人の支持は得られても、若い世代の支持は得られないだろう。労働者を守ることと、労組の既得権を守ることは違う。いくら所得を再分配しようとしても、国際競争に敗れて収益が低下したら分配の原資がなくなる。よくも悪くも、昔に戻ることはもう不可能であり、市場原理を認めた上で前進するしかないのである。

(*)あるいは収益を維持するためには、賃上げにあわせてサービス価格を生産性の上昇以上に引き上げなければならない。この結果、インフレが生じるというのがBalassa-Samuelson効果である。しかし価格・賃金がMPと乖離すると、新規参入によって利益を得られるから、最終的にはMPに近づく。