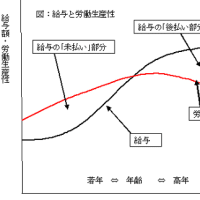

マージナル原理というのは、ちっともわかりづらいものではない。むしろ、わかりやすすぎることが怪しいぐらいだ。前の記事の説明を繰り返すと、喫茶店のウェイトレスをあらたに雇って時給800円を払えば、1時間に売り上げが800円以上増えるとき、店主はウェイトレスを雇うが、売り上げ増がそれ以下なら雇わない。それだけのことだ。

しかし、世間の常識と違うことが一点だけある。それは、問題は平均値ではなく、個別の店の売り上げ増だということである。世間の賃金相場がいかに高くても、あるいは喫茶店の売り上げがいくら多くても、ウェイトレスを増やすことで彼女の賃金以上に売り上げが増えなければ損するから、MPを上回る賃金を払い続けることはできない。これが成り立つのに必要な条件は、いろいろあるが、重要なのは完全競争だということ。

問題は、日本のウェイトレスの時給がなぜ中国より高いかということだが、これも答は同じだ。両方のMPが違うのだ。ウェイトレスのMPは、彼女を雇ったことによる売り上げ増であらわされる。それが中国より高いのは、日本人の所得が高いとか土地が高いなど、いろいろな理由があるが、それは「すべてコーヒー一杯の価格に(したがってMPに)織り込まれ」ている。

その価格は需要と供給で決まり、「AP」とは何の関係もない。ドトールのように、生産性が上がるとコーヒーの価格が下がる場合もある。

ここで、ちょっとむずかしい話が出てくる。これまでは、為替レートはPPP(購買力平価が均等化する作用)があることによって無視してもよいとしてきた。この点がはっきり伝わっていないようだ。

PPP とは、たとえば日本円で1台のPCを買える金額を人民元に交換すると、中国で同じPCが買えるように「為替レートが決まってくる」という原理だ。今日の人民元は15.6円。つまり日本で15万円のPCが中国で1万元で買えるということだが、これはほぼ実際の価格に近い。PCのように競争が完全に機能し、為替レートが自由に変動すれば、所得水準などに依存する購買力の違いは、「為替レートに反映され」る。

かつて1ドル=360円だったころ、日本の自動車産業はアメリカの半分近い価格で車を輸出した。これが変動為替相場になると、円は日本車がアメリカ車と同じ価格になる(1ドル=180円)まで強くなる。このとき国内のウェイトレスの生産性は何も上がっていないが、彼女が海外旅行で使う円の価値は2倍になるわけだ。

しかし「貿易財のPPPで均衡が成立しているのは一部の製造業だけ」で、あとの産業は円が強くなると相対的に(ドル建ての)コストが高くるので、新規参入が起こり、価格が均等化するはずだ。ビッグマック指数としてEconomist誌が表示しているように、サービス業でも、外食産業のように競争的な部門では、PPP がかなり成立している。

変動相場制のもとでは、国内・国際競争さえあれば、為替レートで調整した(ドル建ての)コーヒー一杯の価格は全世界で均等化するのだ。そしてそれは、所得とも「AP」とも関係ないのだ。ウェイトレスの時給はコーヒー一杯の価格と均等化するから、競争があれば、日本と中国でも均等化するはずだ(*)。

しかし現実には、「非貿易財やサービスの価格」は「どこの国でもPPPと乖離している」。したがって、ここから先は「MPからの乖離」で説明するしかない。規制や労働移動の硬直性などによって不完全競争(独占的な効果)が生じ、MPを上回るレント(超過利潤)が生まれるが、これが国内価格とPPP(MP)との乖離をもたらす原因である。

またウェイトレスの賃金をプログラマと横並びで上げるといった「生産性を無視した賃金決定」が行われると、PPPから乖離する。つまり現実の賃金がマージナル原理で決まっていないとするならば、それは不完全競争によるものだ。そして現代の日本では、グローバル化などの圧力で、こうした不完全性が少なくなっている。よって、部門ごとの生産性の差に応じて、その格差が顕在化しているわけだ。

(*)実際には、日本と中国の賃金の差は、見かけほど大きくない。中国の賃金は日本の1/30(3.3%)だが「労働生産性を勘案した単位労働コスト」でみると、1/1.25(80%)程度に縮まる。この記事でいうサービス業の国際「競争の不完全性」というのは、この20%の差だから、意外に競争原理は機能しているわけだ。

山形と全く逆の誤解を榊原英資がしていました。榊原氏は、日本ではあらゆる分野において完全競争が成立していると考え、デフレ・低賃金化はすべて、中国との競争によるものだ、と主張していました。同時に出演していた岩田規久男氏に、「分野によって完全競争していないのだから、そんなこと起こるわけけない。床屋の値段が中国との競争で下がるわけがないでしょう」とバカにされてました。

○ 問題は格差ではなく生産性だ

バーナンキFRB議長の所得分配についての論文を紹介しておこう。これは最近アメリカでも所得格差が拡大している原因を考え、政策的な対応を考えたものだ。

要旨は次の通り:

先進国の平均所得は戦後一貫して上昇しており、最低所得も上昇している。しかし所得格差は、戦後は縮まっていたが、ここ30年は拡大している。この期間に、アメリカの下位10%の所得は4%しか上がらなかったが、上位10%の所得は34%上がり、その結果、上位1%の所得は全所得の8%から14%に拡大した。さらに大卒のホワイトカラーと高卒のブルーカラーの賃金格差は、38%から75%に拡大した。

「格差拡大の原因」のもっとも大きなものは、「ITによる生産性の急速な上昇」である。ITの物理的な性能は、「ムーアの法則」として知られるように指数関数的に上がっているが、その経済的生産性はユーザーの技能と補完性をもつため、「ITを使える労働者と使えない労働者の技能の差」が、「ITを梃子にして拡大される」のである。

さらに市場がグローバル化によって拡大したため、メディアへの露出を高めるスーパースターのMPが高まり、トップのスポーツ選手や芸能人の報酬が巨額になった。金融市場が広がったため、投資銀行家や経営者の能力の差も拡大された。CEOの巨額報酬がよく批判されるが、経営者も「資産」の一つと考えると、その報酬は彼らの能力による収益の差によって正当化されるとする実証研究が多い。

経済のグローバル化によって先進国の単純労働者の賃金が途上国に近づくという効果は、理論的にはあるが、実証研究は少ない。ただNAFTAなどの内部では要素価格均等化が見られるとする研究もある。もっとも重要なのは、労働者の高い技能を要求する情報技術革新である。

また労働組合の組織率が低下し、非正規労働者が増えたことも一因だ。これが賃金格差の10~20%を説明する。

したがって格差の拡大に歯止めをかけるには、「労働者がITに対応できるように再教育を行う」とともに、「能力の高い労働者が生産性の高い職場に移動しやすくする」ため、「年金などの制度をポータブルにすること」が重要だ。問題は格差そのものではなく、「新しい仕事に挑戦できるチャンスを最大化すること」である。

「格差是正」をテーマにして国会論戦や参議院選挙を行うことは、日本経済についてのアジェンダ設定として根本的に誤っている。政府は民主党の土俵には乗らず、このバーナンキの問題設定のように、生産性をいかに高めるかを考えるべきだ。その際もっとも重要なのは、ITの急速な進歩に対応するため、能力の高い労働者がその能力を発揮できる(情報生産性の高い)企業に移動できる柔軟性を高めることである。

○ ハイエクのジレンマ

TylerCowenが提起している「ハイエクには意味があるか?」という問題は、自由主義の将来を考える上で重要である。ハイエクは、社会主義を否定して市場の自生的秩序を賞賛したが、彼の主張には致命的な矛盾が含まれている。社会主義も、それ自体が政治的な進化の結果、成立したという意味では自生的な秩序だからである。

資本主義も、ハイエクの想定するような自生的な進化の結果うまれたものではない。そうであれば地球上のすべての文明圏が資本主義になっていただろう。資本主義は、財産権や絶対主義などの西欧に固有の法・政治的な制度によって生み出された特殊な経済システムだ。それが人類を幸福にしたのかどうかは、まだわからない。

ハイエクは、一般には「保守的」な経済学者と呼ばれるが、彼はそのレッテルを拒否している(『自由の条件』後記)。彼は既成事実をすべて認めるという意味での保守主義にくみするものではなく、自由を侵害する国家の介入には対決すべきだと考えているからだ。しかし、これは彼がエドマンド・バークを援用して説く「伝統のなかには歴史的に蓄積された人々の知恵が織り込まれているので、それを科学や理性の名によって『改革』することは誤りだ」という主張とは矛盾する。

このように改革を否定的にとらえるのがバーク以来の保守主義の本流であり、日本でもフジサンケイグループなどでおなじみだ。ハイエクも『自由の条件』のころまでは、社会主義を否定するために「改革」を否定する傾向が強かったが、晩年の彼は福祉国家への批判を強め、それを「改革」する必要を説くようになる。それがサッチャー=レーガン改革を生み出したわけだが、保守主義的改革というのは形容矛盾である。

この意味で小泉政権の手法は、小谷清氏も指摘するように、保守主義というよりは設計主義といったほうがよいが、これはまさに初期のハイエクが批判した設計主義の欠陥を露呈する。たとえば郵政民営化が経済政策として意味があるかどうかについて、多くの経済学者は否定的だ。竹中総務相が行なった通信・放送改革は、まったくナンセンスなものだった。理想的な「ビジョン」を描いて改革しようとする発想には、すべてハイエクの批判する「ユートピア的社会工学」に陥る危険がある。

理論的に整理すると、これは非凸の最適化問題で、複数均衡のもとでの均衡選択をどう考えるかという問題である。バーク的な保守主義によれば、現状は過去の進化の結果なので、伝統を守るべきだということになる。これはこれで合理的な考え方で、現状はひとつの局所解だから、その近傍では何をするかというのは、どうでもいい。マクロ経済学者は、こういう問題ばかり議論しているが、日銀が金利を上げようが上げまいが、いずれ局所的な均衡に収束する。

しかし問題は、現状が全体最適になっているかどうかだ。こういう問題を解くときは、保守主義の漸進的改良(解析的な最適化)は役に立たない。局所解がサブオプティマルであっても、そこに収束してしまうからだ。しかし特定の目標を全体最適とみなして改革を行なうことも、リスクをともなう。経済のように複雑なシステムで全体最適が明確に定義されるはずもないし、そういう解が存在するかどうかも疑わしいからだ。

この二律背反をハイエク自身の発想によって解決するには、こうした均衡選択の問題そのものを試行錯誤によって解く「メタ進化論的」なアルゴリズムを考えるしかないだろう。その一つの候補は、遺伝的アルゴリズムのような突然変異を利用したメカニズムだ(ゲーム理論で有名なのはKandori-Mailath-Rob)。労働・資本資本市場の改革で参入・退出を容易にし、局所解を脱却する創造的破壊によって全体最適解をさがすのである。

だからCowenの問いに対する私の答はYesである。ハイエクの進化論的な経済思想は、現代においても意味がある。情報社会を考える上でも、新古典派経済学は何の役にも立たないが、ハイエクは知的財産権についても示唆を与えてくれる。

○ 経済学は役に立つか

変ないい方だが、経済学が役に立つのは、それが日常的な実感に合わないからなのだ。

たとえば、サラ金に苦しんでいる人を救うには、直感的には上限金利を規制すればいいようにみえる。しかし経済学によれば、金利は資金需要と供給で決まるので、そういう規制をすると貸金業者の経営が悪化するだけでなく、借りたくても借りられない人が出てくる。現実に、オリコの経営危機が表面化し、融資を受けられない人への「公的融資」が議論されはじめた。政策決定に際して経済学の知識が共有されていれば、規制を強化する前からそういうコストを含めた意思決定ができたはずだ。だから公平にみて、学部レベルの経済学はかなり役に立つ。特に、政策の論理的帰結を考えないで「1段階論理」でバラマキを行う政治家のみなさんには、ぜひ学んでほしいものだ。

しかし大学院以上の経済学となると、急に役に立たなくなる。複雑な現象を厳密に議論しようとすると、ますます非現実的な仮定を加えなければならないからだ。たとえば大学院のマクロ経済学の教科書の最初には、永遠に生きて未来をすべて予測する超合理的な「代表的個人」が、経済全体をコントロールして成長率を最大化するという理論(Ramsey-Cass-Koopmans model)が出てくる。ほとんどSFの世界だが、大学院生になると、だれも驚かない。そういうやり方でしか、彼らの職業が成り立たないことを知っているからだ。

こういう古典力学的アプローチが根本的に間違っているという批判は古くからあり、シュンペーターもハイエクも、進化をモデルにして経済学をつくろうとした。彼らの本は、経済について新古典派よりもはるかに本質的な洞察を与えてくれるが、主流にはならなかった。主流になったのは、サミュエルソン以降の数学的理論だ。それはなぜかというと、公理系→定理→証明という手続きによって、自然科学に似た体系がつくれるからだ。経済学の論文の体裁は数学とほとんど同じで、定理を証明するという形式で書かれている。

トマス・クーンは、学問的なパラダイムが「通常科学」になる条件として、パズルの生産力をあげている。大きな科学者集団を維持するには、新しい問題が次々に作り出され、それを理論的に解明して実証的に確かめる手続きが明確で、多くの研究者が生活するための仕事がつねに生み出される必要がある。自然科学の学会はそのための組織で、経済学はそれをまねている。つまり経済学の形式的な学問体系は、彼らの生活手段なのである。

だから、パラダイムが危機に陥るのは、それが「反証」されたときではない。たとえばエーテル説は、1887年のマイケルソン=モーリーの実験で完全に反証されたが、ニュートン力学を捨てる物理学者はいなかった。彼らがそれを疑うようになったのは、それに代わる相対性理論が1905年に登場して以降である。新古典派経済学も、ほぼ全面的に反証されているが、それが生き残っているのは、それよりよい生活手段(理論体系)がないからだ。

しかし、このように厳密な体系が役に立つこともある。それは、その体系の中では命題の真偽が明確にわかるということだ。通常科学の中では、「正しいかどうかは解釈によって違う」といった曖昧さはない。真か偽か、1か0かである。もちろん適用する理論にもマージナルはあるが、それもどういう条件で適用できるかは明確だ。それが学問的な枠組みを参照するときの唯一の長所である。

だから最初に戻ると、世間の通念にさからって経済学を説教するときは、その学問体系の中の厳密な言葉を使うべきであって、「賃金」が都合によって個人の賃金だったり平均賃金だったりするのでは話にならないし、「定理」としてデカ文字で掲げた命題と矛盾することを本文でのべるのは論外だ(山形)。そういう厳密さを捨てるなら、経済学の名によって語るべきではない。経済学の取り柄って、それしかないのだから。

Burke vs Hayek? (池田信夫)

現実には、「市場主義的」な改革が伝統的な共同体を破壊し、保守主義者の大事にする秩序を掘り崩しています。これに反対しているコミュニタリアンが、よくバークを引き合いに出すのが皮肉です。

それに証券市場で起きている事件をみればわかるように、市場主義的な改革は市場の監視を強めることを要求します。それはますます自生的秩序からは遠ざかり、警察国家に近づくかもしれない。

つまり「自由な市場」と「権威主義的な国家」という二分法は、それほど自明ではないのです。むしろ市場の領域が拡大すると、社会全体が「人工的秩序」になる可能性が高い。

バークの議論について (いち史学生)

バークについていえば「すべての改革を否定する」はいい過ぎでしたね。本文でも書いたように、バークは「漸進的改良」は支持していました。彼は、アメリカ独立革命を支持したわけだから。

しかしハイエクが、特に晩年には福祉国家を社会主義と同一視して激しく批判し、その全面的な改革を求めたことも事実です。そして、サッチャー・レーガン政権の政策は、まさにこの意味での「革命」でした。Cowenのエッセイと並んで出ている他のエッセイでものべているように、これはハイエクについてよく指摘される自家撞着です。

特にイギリスの保守党には、ハイエク的進歩主義を拒否するバーキアンが今でも多い。アメリカの共和党とは違い、欧州の保守主義はコミュニタリアンに近いのです。認識論的にも、ハイエクは個人を社会の自明な単位とみなしていますが、これは明らかに間違っている。コミュニティから独立した「強い個人」というのは、資本主義の作り出した虚構だ、というコミュニタリアンの批判は本質的です。

もっと低レベルの話でいえば、西部邁氏や藤原正彦氏のような日本の自称保守主義者がよくいうのは「日本の国柄を守れ」という話ですが、その「国柄」はなぜか戦前の山の手文化です。これなんか、自分の好きな時代を恣意的に理想化する偽ユートピア主義ですね。保守主義の原則からいえば、戦後の社会も一つの自生的秩序なんだから、それを漸進的に改良すべきであって、戦前に戻そうなんてナンセンスです。

いま「格差社会」として噴き出ている問題の背景には、グローバルな資本主義が各国の伝統的な共同体を破壊するというマルクスが予言した現象があります。そしてハイエクは、マルクスと同様にこうした「創造的破壊」を肯定した。この意味で、彼は基本的にモダンな思想家です。

しかし、このようにコミュニティを破壊して個人を「原子化」した社会で、人間は本当に幸福なのか、という問題は残ります。私は、保守対リベラルなどという対立はもう勝負がついたと思うけど、今後、本質的な対立になるのは、リバタリアン対コミュニタリアンだと思いますね。

しかし、世間の常識と違うことが一点だけある。それは、問題は平均値ではなく、個別の店の売り上げ増だということである。世間の賃金相場がいかに高くても、あるいは喫茶店の売り上げがいくら多くても、ウェイトレスを増やすことで彼女の賃金以上に売り上げが増えなければ損するから、MPを上回る賃金を払い続けることはできない。これが成り立つのに必要な条件は、いろいろあるが、重要なのは完全競争だということ。

問題は、日本のウェイトレスの時給がなぜ中国より高いかということだが、これも答は同じだ。両方のMPが違うのだ。ウェイトレスのMPは、彼女を雇ったことによる売り上げ増であらわされる。それが中国より高いのは、日本人の所得が高いとか土地が高いなど、いろいろな理由があるが、それは「すべてコーヒー一杯の価格に(したがってMPに)織り込まれ」ている。

その価格は需要と供給で決まり、「AP」とは何の関係もない。ドトールのように、生産性が上がるとコーヒーの価格が下がる場合もある。

ここで、ちょっとむずかしい話が出てくる。これまでは、為替レートはPPP(購買力平価が均等化する作用)があることによって無視してもよいとしてきた。この点がはっきり伝わっていないようだ。

PPP とは、たとえば日本円で1台のPCを買える金額を人民元に交換すると、中国で同じPCが買えるように「為替レートが決まってくる」という原理だ。今日の人民元は15.6円。つまり日本で15万円のPCが中国で1万元で買えるということだが、これはほぼ実際の価格に近い。PCのように競争が完全に機能し、為替レートが自由に変動すれば、所得水準などに依存する購買力の違いは、「為替レートに反映され」る。

かつて1ドル=360円だったころ、日本の自動車産業はアメリカの半分近い価格で車を輸出した。これが変動為替相場になると、円は日本車がアメリカ車と同じ価格になる(1ドル=180円)まで強くなる。このとき国内のウェイトレスの生産性は何も上がっていないが、彼女が海外旅行で使う円の価値は2倍になるわけだ。

しかし「貿易財のPPPで均衡が成立しているのは一部の製造業だけ」で、あとの産業は円が強くなると相対的に(ドル建ての)コストが高くるので、新規参入が起こり、価格が均等化するはずだ。ビッグマック指数としてEconomist誌が表示しているように、サービス業でも、外食産業のように競争的な部門では、PPP がかなり成立している。

変動相場制のもとでは、国内・国際競争さえあれば、為替レートで調整した(ドル建ての)コーヒー一杯の価格は全世界で均等化するのだ。そしてそれは、所得とも「AP」とも関係ないのだ。ウェイトレスの時給はコーヒー一杯の価格と均等化するから、競争があれば、日本と中国でも均等化するはずだ(*)。

しかし現実には、「非貿易財やサービスの価格」は「どこの国でもPPPと乖離している」。したがって、ここから先は「MPからの乖離」で説明するしかない。規制や労働移動の硬直性などによって不完全競争(独占的な効果)が生じ、MPを上回るレント(超過利潤)が生まれるが、これが国内価格とPPP(MP)との乖離をもたらす原因である。

またウェイトレスの賃金をプログラマと横並びで上げるといった「生産性を無視した賃金決定」が行われると、PPPから乖離する。つまり現実の賃金がマージナル原理で決まっていないとするならば、それは不完全競争によるものだ。そして現代の日本では、グローバル化などの圧力で、こうした不完全性が少なくなっている。よって、部門ごとの生産性の差に応じて、その格差が顕在化しているわけだ。

(*)実際には、日本と中国の賃金の差は、見かけほど大きくない。中国の賃金は日本の1/30(3.3%)だが「労働生産性を勘案した単位労働コスト」でみると、1/1.25(80%)程度に縮まる。この記事でいうサービス業の国際「競争の不完全性」というのは、この20%の差だから、意外に競争原理は機能しているわけだ。

山形と全く逆の誤解を榊原英資がしていました。榊原氏は、日本ではあらゆる分野において完全競争が成立していると考え、デフレ・低賃金化はすべて、中国との競争によるものだ、と主張していました。同時に出演していた岩田規久男氏に、「分野によって完全競争していないのだから、そんなこと起こるわけけない。床屋の値段が中国との競争で下がるわけがないでしょう」とバカにされてました。

○ 問題は格差ではなく生産性だ

バーナンキFRB議長の所得分配についての論文を紹介しておこう。これは最近アメリカでも所得格差が拡大している原因を考え、政策的な対応を考えたものだ。

要旨は次の通り:

先進国の平均所得は戦後一貫して上昇しており、最低所得も上昇している。しかし所得格差は、戦後は縮まっていたが、ここ30年は拡大している。この期間に、アメリカの下位10%の所得は4%しか上がらなかったが、上位10%の所得は34%上がり、その結果、上位1%の所得は全所得の8%から14%に拡大した。さらに大卒のホワイトカラーと高卒のブルーカラーの賃金格差は、38%から75%に拡大した。

「格差拡大の原因」のもっとも大きなものは、「ITによる生産性の急速な上昇」である。ITの物理的な性能は、「ムーアの法則」として知られるように指数関数的に上がっているが、その経済的生産性はユーザーの技能と補完性をもつため、「ITを使える労働者と使えない労働者の技能の差」が、「ITを梃子にして拡大される」のである。

さらに市場がグローバル化によって拡大したため、メディアへの露出を高めるスーパースターのMPが高まり、トップのスポーツ選手や芸能人の報酬が巨額になった。金融市場が広がったため、投資銀行家や経営者の能力の差も拡大された。CEOの巨額報酬がよく批判されるが、経営者も「資産」の一つと考えると、その報酬は彼らの能力による収益の差によって正当化されるとする実証研究が多い。

経済のグローバル化によって先進国の単純労働者の賃金が途上国に近づくという効果は、理論的にはあるが、実証研究は少ない。ただNAFTAなどの内部では要素価格均等化が見られるとする研究もある。もっとも重要なのは、労働者の高い技能を要求する情報技術革新である。

また労働組合の組織率が低下し、非正規労働者が増えたことも一因だ。これが賃金格差の10~20%を説明する。

したがって格差の拡大に歯止めをかけるには、「労働者がITに対応できるように再教育を行う」とともに、「能力の高い労働者が生産性の高い職場に移動しやすくする」ため、「年金などの制度をポータブルにすること」が重要だ。問題は格差そのものではなく、「新しい仕事に挑戦できるチャンスを最大化すること」である。

「格差是正」をテーマにして国会論戦や参議院選挙を行うことは、日本経済についてのアジェンダ設定として根本的に誤っている。政府は民主党の土俵には乗らず、このバーナンキの問題設定のように、生産性をいかに高めるかを考えるべきだ。その際もっとも重要なのは、ITの急速な進歩に対応するため、能力の高い労働者がその能力を発揮できる(情報生産性の高い)企業に移動できる柔軟性を高めることである。

○ ハイエクのジレンマ

TylerCowenが提起している「ハイエクには意味があるか?」という問題は、自由主義の将来を考える上で重要である。ハイエクは、社会主義を否定して市場の自生的秩序を賞賛したが、彼の主張には致命的な矛盾が含まれている。社会主義も、それ自体が政治的な進化の結果、成立したという意味では自生的な秩序だからである。

資本主義も、ハイエクの想定するような自生的な進化の結果うまれたものではない。そうであれば地球上のすべての文明圏が資本主義になっていただろう。資本主義は、財産権や絶対主義などの西欧に固有の法・政治的な制度によって生み出された特殊な経済システムだ。それが人類を幸福にしたのかどうかは、まだわからない。

ハイエクは、一般には「保守的」な経済学者と呼ばれるが、彼はそのレッテルを拒否している(『自由の条件』後記)。彼は既成事実をすべて認めるという意味での保守主義にくみするものではなく、自由を侵害する国家の介入には対決すべきだと考えているからだ。しかし、これは彼がエドマンド・バークを援用して説く「伝統のなかには歴史的に蓄積された人々の知恵が織り込まれているので、それを科学や理性の名によって『改革』することは誤りだ」という主張とは矛盾する。

このように改革を否定的にとらえるのがバーク以来の保守主義の本流であり、日本でもフジサンケイグループなどでおなじみだ。ハイエクも『自由の条件』のころまでは、社会主義を否定するために「改革」を否定する傾向が強かったが、晩年の彼は福祉国家への批判を強め、それを「改革」する必要を説くようになる。それがサッチャー=レーガン改革を生み出したわけだが、保守主義的改革というのは形容矛盾である。

この意味で小泉政権の手法は、小谷清氏も指摘するように、保守主義というよりは設計主義といったほうがよいが、これはまさに初期のハイエクが批判した設計主義の欠陥を露呈する。たとえば郵政民営化が経済政策として意味があるかどうかについて、多くの経済学者は否定的だ。竹中総務相が行なった通信・放送改革は、まったくナンセンスなものだった。理想的な「ビジョン」を描いて改革しようとする発想には、すべてハイエクの批判する「ユートピア的社会工学」に陥る危険がある。

理論的に整理すると、これは非凸の最適化問題で、複数均衡のもとでの均衡選択をどう考えるかという問題である。バーク的な保守主義によれば、現状は過去の進化の結果なので、伝統を守るべきだということになる。これはこれで合理的な考え方で、現状はひとつの局所解だから、その近傍では何をするかというのは、どうでもいい。マクロ経済学者は、こういう問題ばかり議論しているが、日銀が金利を上げようが上げまいが、いずれ局所的な均衡に収束する。

しかし問題は、現状が全体最適になっているかどうかだ。こういう問題を解くときは、保守主義の漸進的改良(解析的な最適化)は役に立たない。局所解がサブオプティマルであっても、そこに収束してしまうからだ。しかし特定の目標を全体最適とみなして改革を行なうことも、リスクをともなう。経済のように複雑なシステムで全体最適が明確に定義されるはずもないし、そういう解が存在するかどうかも疑わしいからだ。

この二律背反をハイエク自身の発想によって解決するには、こうした均衡選択の問題そのものを試行錯誤によって解く「メタ進化論的」なアルゴリズムを考えるしかないだろう。その一つの候補は、遺伝的アルゴリズムのような突然変異を利用したメカニズムだ(ゲーム理論で有名なのはKandori-Mailath-Rob)。労働・資本資本市場の改革で参入・退出を容易にし、局所解を脱却する創造的破壊によって全体最適解をさがすのである。

だからCowenの問いに対する私の答はYesである。ハイエクの進化論的な経済思想は、現代においても意味がある。情報社会を考える上でも、新古典派経済学は何の役にも立たないが、ハイエクは知的財産権についても示唆を与えてくれる。

○ 経済学は役に立つか

変ないい方だが、経済学が役に立つのは、それが日常的な実感に合わないからなのだ。

たとえば、サラ金に苦しんでいる人を救うには、直感的には上限金利を規制すればいいようにみえる。しかし経済学によれば、金利は資金需要と供給で決まるので、そういう規制をすると貸金業者の経営が悪化するだけでなく、借りたくても借りられない人が出てくる。現実に、オリコの経営危機が表面化し、融資を受けられない人への「公的融資」が議論されはじめた。政策決定に際して経済学の知識が共有されていれば、規制を強化する前からそういうコストを含めた意思決定ができたはずだ。だから公平にみて、学部レベルの経済学はかなり役に立つ。特に、政策の論理的帰結を考えないで「1段階論理」でバラマキを行う政治家のみなさんには、ぜひ学んでほしいものだ。

しかし大学院以上の経済学となると、急に役に立たなくなる。複雑な現象を厳密に議論しようとすると、ますます非現実的な仮定を加えなければならないからだ。たとえば大学院のマクロ経済学の教科書の最初には、永遠に生きて未来をすべて予測する超合理的な「代表的個人」が、経済全体をコントロールして成長率を最大化するという理論(Ramsey-Cass-Koopmans model)が出てくる。ほとんどSFの世界だが、大学院生になると、だれも驚かない。そういうやり方でしか、彼らの職業が成り立たないことを知っているからだ。

こういう古典力学的アプローチが根本的に間違っているという批判は古くからあり、シュンペーターもハイエクも、進化をモデルにして経済学をつくろうとした。彼らの本は、経済について新古典派よりもはるかに本質的な洞察を与えてくれるが、主流にはならなかった。主流になったのは、サミュエルソン以降の数学的理論だ。それはなぜかというと、公理系→定理→証明という手続きによって、自然科学に似た体系がつくれるからだ。経済学の論文の体裁は数学とほとんど同じで、定理を証明するという形式で書かれている。

トマス・クーンは、学問的なパラダイムが「通常科学」になる条件として、パズルの生産力をあげている。大きな科学者集団を維持するには、新しい問題が次々に作り出され、それを理論的に解明して実証的に確かめる手続きが明確で、多くの研究者が生活するための仕事がつねに生み出される必要がある。自然科学の学会はそのための組織で、経済学はそれをまねている。つまり経済学の形式的な学問体系は、彼らの生活手段なのである。

だから、パラダイムが危機に陥るのは、それが「反証」されたときではない。たとえばエーテル説は、1887年のマイケルソン=モーリーの実験で完全に反証されたが、ニュートン力学を捨てる物理学者はいなかった。彼らがそれを疑うようになったのは、それに代わる相対性理論が1905年に登場して以降である。新古典派経済学も、ほぼ全面的に反証されているが、それが生き残っているのは、それよりよい生活手段(理論体系)がないからだ。

しかし、このように厳密な体系が役に立つこともある。それは、その体系の中では命題の真偽が明確にわかるということだ。通常科学の中では、「正しいかどうかは解釈によって違う」といった曖昧さはない。真か偽か、1か0かである。もちろん適用する理論にもマージナルはあるが、それもどういう条件で適用できるかは明確だ。それが学問的な枠組みを参照するときの唯一の長所である。

だから最初に戻ると、世間の通念にさからって経済学を説教するときは、その学問体系の中の厳密な言葉を使うべきであって、「賃金」が都合によって個人の賃金だったり平均賃金だったりするのでは話にならないし、「定理」としてデカ文字で掲げた命題と矛盾することを本文でのべるのは論外だ(山形)。そういう厳密さを捨てるなら、経済学の名によって語るべきではない。経済学の取り柄って、それしかないのだから。

Burke vs Hayek? (池田信夫)

現実には、「市場主義的」な改革が伝統的な共同体を破壊し、保守主義者の大事にする秩序を掘り崩しています。これに反対しているコミュニタリアンが、よくバークを引き合いに出すのが皮肉です。

それに証券市場で起きている事件をみればわかるように、市場主義的な改革は市場の監視を強めることを要求します。それはますます自生的秩序からは遠ざかり、警察国家に近づくかもしれない。

つまり「自由な市場」と「権威主義的な国家」という二分法は、それほど自明ではないのです。むしろ市場の領域が拡大すると、社会全体が「人工的秩序」になる可能性が高い。

バークの議論について (いち史学生)

バークについていえば「すべての改革を否定する」はいい過ぎでしたね。本文でも書いたように、バークは「漸進的改良」は支持していました。彼は、アメリカ独立革命を支持したわけだから。

しかしハイエクが、特に晩年には福祉国家を社会主義と同一視して激しく批判し、その全面的な改革を求めたことも事実です。そして、サッチャー・レーガン政権の政策は、まさにこの意味での「革命」でした。Cowenのエッセイと並んで出ている他のエッセイでものべているように、これはハイエクについてよく指摘される自家撞着です。

特にイギリスの保守党には、ハイエク的進歩主義を拒否するバーキアンが今でも多い。アメリカの共和党とは違い、欧州の保守主義はコミュニタリアンに近いのです。認識論的にも、ハイエクは個人を社会の自明な単位とみなしていますが、これは明らかに間違っている。コミュニティから独立した「強い個人」というのは、資本主義の作り出した虚構だ、というコミュニタリアンの批判は本質的です。

もっと低レベルの話でいえば、西部邁氏や藤原正彦氏のような日本の自称保守主義者がよくいうのは「日本の国柄を守れ」という話ですが、その「国柄」はなぜか戦前の山の手文化です。これなんか、自分の好きな時代を恣意的に理想化する偽ユートピア主義ですね。保守主義の原則からいえば、戦後の社会も一つの自生的秩序なんだから、それを漸進的に改良すべきであって、戦前に戻そうなんてナンセンスです。

いま「格差社会」として噴き出ている問題の背景には、グローバルな資本主義が各国の伝統的な共同体を破壊するというマルクスが予言した現象があります。そしてハイエクは、マルクスと同様にこうした「創造的破壊」を肯定した。この意味で、彼は基本的にモダンな思想家です。

しかし、このようにコミュニティを破壊して個人を「原子化」した社会で、人間は本当に幸福なのか、という問題は残ります。私は、保守対リベラルなどという対立はもう勝負がついたと思うけど、今後、本質的な対立になるのは、リバタリアン対コミュニタリアンだと思いますね。