来る11月4日に広島大学内ビオトープにて珍魚すくいなるイベントを行います。

要は金魚すくいの魚を里海の小魚にしたものです。参加費は無料で先着200名様限り。

その名の通り、少し珍しい魚を入れる予定にしています。

この企画は竹原ステーションのIさんと合同で行うことにしており、

小魚の採集のために竹原に行ってきました。

この時に先方の学生さん5人が快くお手伝いしていただくことになり、大変助かりました。

手際よく出向の準備を行ったり、後輩にロープの結び方を教えていたりと実に自主的によく動く学生さんたちでした。

こういう学生さんたちが向島にも沢山来てくれればと思いながらIキャプテンの操船で出航。

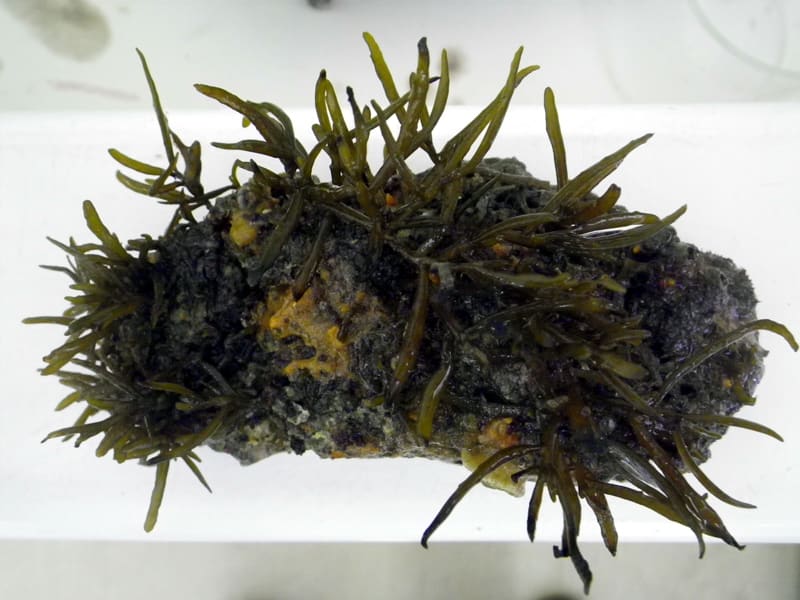

採集地は生野島。こぶし大の礫が多く、泥地のフィールドです。

向島近辺のように潮が強く当たらないせいか、潮間帯にも泥が堆積し、カキ殻の付着がほとんどありません。

そこまでは竹原ステーションの船、カラヌスで連れて行ってもらいました。

この船、結構速くて驚きました。大体25~28ノットの巡航速度です。

向島のあびIIは18~22ノットなので、ちょっと爽快な感じです。

採集は地引網で行いました。と言っても、私は勝手がわからないためほぼ足手まとい状態でしたが。

水深2mのところに30mの網を設置し、岸から引いていきます。

ここでも優秀な学生さんたちが大活躍。寒い中ありがとうございました。

ただ残念なことに、今年は夏にアマモがだいぶ減ったようで、アマモを隠れ家とする小魚があまり網に入りませんでした。

桟橋からメバルを狙ってみたものの、手網にはなかなか入ってくれません。投網を持っていかなかったことを後悔しました。

そこで竹原の学生さんが飼育しているカサゴとメバルを提供していただくことになりました。何から何までお世話になりました。

向島からも幾種類か小魚を持っていく予定ですが、明日早朝5時頃からもう一度採集して種類と数を増やしたいと思います。

こちらもアマモの生育が良くないため、今年の材料集めはかなりてこずりそうです。

要は金魚すくいの魚を里海の小魚にしたものです。参加費は無料で先着200名様限り。

その名の通り、少し珍しい魚を入れる予定にしています。

この企画は竹原ステーションのIさんと合同で行うことにしており、

小魚の採集のために竹原に行ってきました。

この時に先方の学生さん5人が快くお手伝いしていただくことになり、大変助かりました。

手際よく出向の準備を行ったり、後輩にロープの結び方を教えていたりと実に自主的によく動く学生さんたちでした。

こういう学生さんたちが向島にも沢山来てくれればと思いながらIキャプテンの操船で出航。

採集地は生野島。こぶし大の礫が多く、泥地のフィールドです。

向島近辺のように潮が強く当たらないせいか、潮間帯にも泥が堆積し、カキ殻の付着がほとんどありません。

そこまでは竹原ステーションの船、カラヌスで連れて行ってもらいました。

この船、結構速くて驚きました。大体25~28ノットの巡航速度です。

向島のあびIIは18~22ノットなので、ちょっと爽快な感じです。

採集は地引網で行いました。と言っても、私は勝手がわからないためほぼ足手まとい状態でしたが。

水深2mのところに30mの網を設置し、岸から引いていきます。

ここでも優秀な学生さんたちが大活躍。寒い中ありがとうございました。

ただ残念なことに、今年は夏にアマモがだいぶ減ったようで、アマモを隠れ家とする小魚があまり網に入りませんでした。

桟橋からメバルを狙ってみたものの、手網にはなかなか入ってくれません。投網を持っていかなかったことを後悔しました。

そこで竹原の学生さんが飼育しているカサゴとメバルを提供していただくことになりました。何から何までお世話になりました。

向島からも幾種類か小魚を持っていく予定ですが、明日早朝5時頃からもう一度採集して種類と数を増やしたいと思います。

こちらもアマモの生育が良くないため、今年の材料集めはかなりてこずりそうです。