しばらく忙しくしておりまして、更新が途絶えていました。

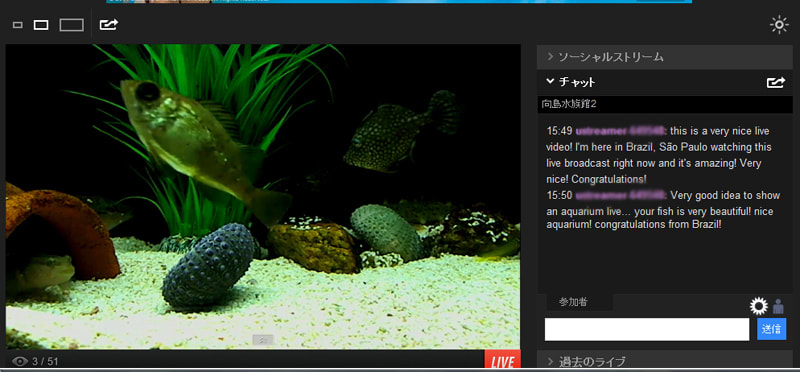

先週末にWeb水槽の方にコメントが寄せられていた様で、

そのコメントに返答するような内容でまとめました。

今水槽に展示しているのはオニオコゼ(Inimicus japonicus)です。

(魚類にはあまり詳しくありませんので、間違っていたらすみません)

英名はDevil Stingerだそうです。個体名は巌(いわお)とつけています。

右目の下に赤いほくろのような模様があるのがチャームポイントです。

餌はキビナゴなどを細かく切ったものを冷凍して、適時解凍して与えています。

Webで放映しているのは水槽の半分未満となっています。

画面外にある程度は動くためのスペースが確保されています。

水槽全体が映るようにすると、せっかくの強面が小さく見えにくくなって面白みが半減するため、

あえてカメラを寄せるようにしています。時折オコゼが画面外に泳いでログアウトしますが、

そのうち画面の中に戻ってきます。気長にお待ちください。

普段は泥の中に潜んで頭上を通過する小魚などを食べています。

そのため目や口は上向きについており、胸鰭は海底を移動したり泥を掘れるような

形に変化しています。基本的にあまり泳ぎ回らず、じっと獲物を待ち伏せるタイプです。

同居人(?)として、サラサエビ、イソスジエビモドキ、キクメイシモドキ、ケヤリムシ等が入っています。

当初は切身の餌を食べなかったので、生きた小魚やエビなどを入れておりました。

現在いるエビ達はその生き残りです。

エビ達はオニオコゼと絶妙な距離感を保っており、オコゼが切身を食べるようになったためか、

襲われなくなってかれこれ半年がたちます。

なお、Web水槽に入れてあるタコツボを半分に切ったものはエビの住処として入れてあります。

オニオコゼはほとんどタコツボに入らず、寝るときは砂の中に潜ります。

サラサエビ。腹側に緑色の卵を持っています。

イソスジエビモドキ(?)

オニオコゼは割と病気にかかりにくいらしく、飼い始めて10カ月になりますが、

特にトラブルになりません。水も10~14日に一度換えるだけで大丈夫です。

一緒に入れているケヤリムシやキクメイシモドキが水をきれいにしているようです。

ただし背びれに毒がありますので、水替えの時には要注意です。

オニオコゼの毒針(背びれ)

一見すると強面ですが、中々愛嬌のある顔つきです。

動くのも胸鰭を使ってジリジリと歩くため、ゆっくり観賞するにはいい魚だと思います。

学生たちの「食べたい」という主張から頑張って守った甲斐がありました。

オニオコゼは高級魚として人気で、我々の住んでいる尾道では煮つけや刺身のほか、

丸ごとから揚げにして食べられています。から揚げが入った定食は一食5,000円ぐらいしますので、

私のような庶民にはおいそれと食べられない料理です。

お隣の福山大学で養殖プロジェクトが行われており、そちらが大成功を収めてくれれば

美味しいオコゼのから揚げをもっと気軽に味わうことができるかもしれません。

先週末にWeb水槽の方にコメントが寄せられていた様で、

そのコメントに返答するような内容でまとめました。

今水槽に展示しているのはオニオコゼ(Inimicus japonicus)です。

(魚類にはあまり詳しくありませんので、間違っていたらすみません)

英名はDevil Stingerだそうです。個体名は巌(いわお)とつけています。

右目の下に赤いほくろのような模様があるのがチャームポイントです。

餌はキビナゴなどを細かく切ったものを冷凍して、適時解凍して与えています。

Webで放映しているのは水槽の半分未満となっています。

画面外にある程度は動くためのスペースが確保されています。

水槽全体が映るようにすると、せっかくの強面が小さく見えにくくなって面白みが半減するため、

あえてカメラを寄せるようにしています。時折オコゼが画面外に泳いでログアウトしますが、

そのうち画面の中に戻ってきます。気長にお待ちください。

普段は泥の中に潜んで頭上を通過する小魚などを食べています。

そのため目や口は上向きについており、胸鰭は海底を移動したり泥を掘れるような

形に変化しています。基本的にあまり泳ぎ回らず、じっと獲物を待ち伏せるタイプです。

同居人(?)として、サラサエビ、イソスジエビモドキ、キクメイシモドキ、ケヤリムシ等が入っています。

当初は切身の餌を食べなかったので、生きた小魚やエビなどを入れておりました。

現在いるエビ達はその生き残りです。

エビ達はオニオコゼと絶妙な距離感を保っており、オコゼが切身を食べるようになったためか、

襲われなくなってかれこれ半年がたちます。

なお、Web水槽に入れてあるタコツボを半分に切ったものはエビの住処として入れてあります。

オニオコゼはほとんどタコツボに入らず、寝るときは砂の中に潜ります。

サラサエビ。腹側に緑色の卵を持っています。

イソスジエビモドキ(?)

オニオコゼは割と病気にかかりにくいらしく、飼い始めて10カ月になりますが、

特にトラブルになりません。水も10~14日に一度換えるだけで大丈夫です。

一緒に入れているケヤリムシやキクメイシモドキが水をきれいにしているようです。

ただし背びれに毒がありますので、水替えの時には要注意です。

オニオコゼの毒針(背びれ)

一見すると強面ですが、中々愛嬌のある顔つきです。

動くのも胸鰭を使ってジリジリと歩くため、ゆっくり観賞するにはいい魚だと思います。

学生たちの「食べたい」という主張から頑張って守った甲斐がありました。

オニオコゼは高級魚として人気で、我々の住んでいる尾道では煮つけや刺身のほか、

丸ごとから揚げにして食べられています。から揚げが入った定食は一食5,000円ぐらいしますので、

私のような庶民にはおいそれと食べられない料理です。

お隣の福山大学で養殖プロジェクトが行われており、そちらが大成功を収めてくれれば

美味しいオコゼのから揚げをもっと気軽に味わうことができるかもしれません。