8月4日、5日に広島大学・マツダ財団 科学わくわくプロジェクト

ジュニア科学塾第3回講座が行われ、講師として参加しました。

初日は台風11号の影響で海が大荒れとなり、船舶を出せるかが難しい状況でしたが、

出港時刻にはなんとか多少波が収まりましたので、三原市沖の細ノ洲に出かけて生物採集を行いました。

スケジュールの都合上、干潮に合わせにくい上に波浪と高潮も重なり、余り採集には適さない条件でした。

とはいえ、干潮時にだけ現れる砂地に参加者は喜んでいたようです。

私も採集をサポートしたかったのですが、船のエンジンの調子が悪かった上に接舷に適さない場所に船を着けざるを得ず、

船のそばを離れることができませんでした。

そして生物を持ち帰って分類し、夜はウミホタルの観察などを行いました。

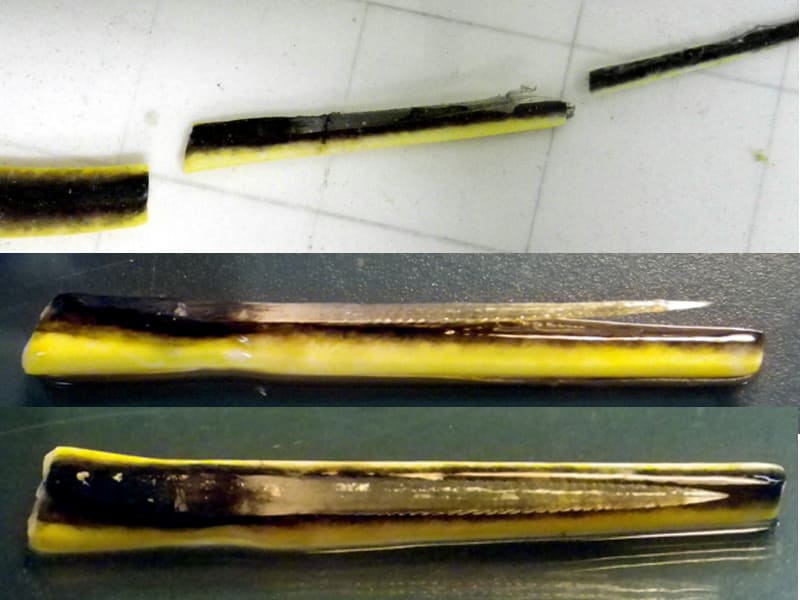

採集した生物の一つ。ブドウガイ(Haloa japonica)

ウミホタル(Valgura hilgendorfii)の発光

二日目は事前にこちらで採集しておいたムラサキウニを使って産卵・発生実験です。

(写真は撮り損ねました・・・)

そして昼前に船を陸に揚げようと思っていたのですが、波が高く上架できる状態ではありませんでした。

幸い、翌日から別の実習が始まる予定だったため、後日にその参加者に手伝ってもらい無事引き揚げました。

関係者の皆様お疲れ様でした。

採集した生物の一部はこちらの水槽に入れ、Webで様子を放映中です。

(ヨウジウオ、メバル、イソギンポ、ハオコゼ、テッポウエビ等)

http://www.ustream.tv/channel/%E5%90%91%E5%B3%B6%E6%B0%B4%E6%97%8F%E9%A4%A8

ジュニア科学塾第3回講座が行われ、講師として参加しました。

初日は台風11号の影響で海が大荒れとなり、船舶を出せるかが難しい状況でしたが、

出港時刻にはなんとか多少波が収まりましたので、三原市沖の細ノ洲に出かけて生物採集を行いました。

スケジュールの都合上、干潮に合わせにくい上に波浪と高潮も重なり、余り採集には適さない条件でした。

とはいえ、干潮時にだけ現れる砂地に参加者は喜んでいたようです。

私も採集をサポートしたかったのですが、船のエンジンの調子が悪かった上に接舷に適さない場所に船を着けざるを得ず、

船のそばを離れることができませんでした。

そして生物を持ち帰って分類し、夜はウミホタルの観察などを行いました。

採集した生物の一つ。ブドウガイ(Haloa japonica)

ウミホタル(Valgura hilgendorfii)の発光

二日目は事前にこちらで採集しておいたムラサキウニを使って産卵・発生実験です。

(写真は撮り損ねました・・・)

そして昼前に船を陸に揚げようと思っていたのですが、波が高く上架できる状態ではありませんでした。

幸い、翌日から別の実習が始まる予定だったため、後日にその参加者に手伝ってもらい無事引き揚げました。

関係者の皆様お疲れ様でした。

採集した生物の一部はこちらの水槽に入れ、Webで様子を放映中です。

(ヨウジウオ、メバル、イソギンポ、ハオコゼ、テッポウエビ等)

http://www.ustream.tv/channel/%E5%90%91%E5%B3%B6%E6%B0%B4%E6%97%8F%E9%A4%A8