ブレーレイディスクでの発売が決まって微妙に賑わしくなってきた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』ですが、バンダイのプラモデルHGUCシリーズでもついに『逆襲のシャア』に登場するモビルスーツ、ヤクト・ドーガがギュネイ・ガス用の青い機体と、クエス・エア用の赤い機体が同時発売されました。

話は少しそれますが、HGUCシリーズは正式にはハイグレード・ユニバーサルセンチュリーというシリーズであり、ユニバーサルセンチュリーつまりは1作目である機動戦士ガンダムから続く宇宙世紀を描いた作品に登場するメカを現在のハイグレードというフォーマットで復活させるという商品内容です。

このHGUCがどこまでの作品をカバーするものなのかは正式には明かされていませんが、現在発売されているラインナップでは『逆襲のシャア』が最後発の作品であり(OVA作品で一年戦争及びその直後を描いた作品はありますが)、ファイナルウエポンであるとも考えられます。

勿論、宇宙世紀を描いた作品はこの後も『機動戦士ガンダムF91』や『機動戦士Vガンダム』等がありますが、F91からはモビルスーツのサイズがダウンサイジングされていて、1/144スケールを基本とする同シリーズでの発売は困難に思えるからです。

現在、人気小説家である福井晴敏さんが執筆されている『機動戦士ガンダムUC』もその題名が語る通り、ユニコーンという意味の他に宇宙世紀物であるUCが掲げられていて、事実『逆襲のシャア』の3年後を描いた作品になっているので、このガンダムUCに登場するメカも人気次第ではHGUCで発売されるかも知れません。主人公メカであるユニコーンガンダムはHGUCよりも更に上のグレードであるマスターグレードでの発売が決まっていますし、カトキハジメ氏が描く同作品のモビルスーツは旧来のファンを痺れされるカッコ良さがありますからね。

もちろん、現在において宇宙世紀物のモビルスーツが全てHGUC化されている訳ではありませんが、主要どころは既に発売されていて、ついに『逆襲のシャア』に手を付けるとなると同シリーズの転機も近いのかなと思えてきます。

このヤクト・ドーガが登場する『逆襲のシャア』という作品ですが、1988年にサンライズにより制作された劇場用作品です。

『機動戦士Zガンダム』『機動戦士ガンダムZZ』というTVシリーズの後に、今までガンダム世界を牽引してきたアムロ・レイとシャア・アズナブルという2大キャラクターの総決算という側面が強い作品です。

社会的なブームとなった1作目のガンダムから、富野監督は『伝説巨神イデオン』『戦闘メカ ザブングル』『聖戦士ダンバイン』『重戦機エルガイム』と次々とオリジナルロボットアニメを手掛けてきましたが、いずれもガンダムを超えるヒットには至らず、市場というかスポンサーサイドの強い要望を受けて制作されたのが『機動戦士Zガンダム』でした。

しかしながら、富野監督自体はガンダムの続編の制作にあまり気乗りがしていなかったらしく、Zは徹底的な現実認知の作品として、また富野監督のスポンサー及び製作会社への意趣返しのような内容でもあり、新たなファン層を獲得した反面、1作目からのファンには殆どそっぽを向かれる結果となってしまいました。

現在ではガンダムという作品が一ジャンルとして確立されたことにより、Zもその一つとして認識されていますが、公式には初の続編だっただけに当時の空気は“認める”“認めない”の意見で真っ二つだったと記憶しています。

また、Zの結果を受けて軌道修正されたZZにおいては、1作目のガンダムからの人気キャラクターであったアムロとシャアは完全に画面から消え、ZZ終了後にはどうやらアムロとシャアを主役にした映画が制作されるらしい……

とアニメファンの中で噂されるようになりました。

当時の自分は、Zガンダムには多大な影響を受けたものの、その救いようの無い結末とZZの能天気な雰囲気とで徐々にガンダム離れをしていて、車やファッションの方へと興味のベクトルが向かっていました。

そんな中、出勤前に見ていたTVのコマーシャルで、頭部から薬莢を撒き散らしながらバルカンを打ちまくるνガンダムの姿や、画面の中を所狭しと動き回るνガンダム&サザビーの肉弾戦を見て、これは是非とも観に行かねばと映画館に足を運びましたが、その時の感想は正直あまりいいものではありませんでした。

Zの頃から引き続き、富野監督の当時の気分というか怨念のようなものがフィルムに込められているような感じがして、登場人物の台詞や行動がどうにも心地よい物ではなかったのです。

個人的には特にシャアとクエスにその傾向が強かったように思います。

今回、『逆襲のシャア』シリーズのキットを作るにあたって、イメージ作りの為に改めてDVDで観直したのですが、やはり印象はあまり変わりませんでした。

映像的には随分と前の作品にも関わらず、戦闘シーンはスピーディでビーム等のエフェクトも素晴らしく、2007年現在でも十分に鑑賞に堪える物だと思います。

当時は所謂3DCGは殆ど使われておらず(コロニーやサイコフレームのサンプル位?)、その殆どが手描きアニメなのですが、TVシリーズに顕著な作画の崩れもなく当時のアニメーターさんの渾身の作画が堪能できます。

余談ですが、作画や戦艦等のデザインで後にエヴァでブレイクする庵野氏やガイナックスの面々も参加していたそうです。

反面、映画という2時間程度の尺に収める必要性から、物語は前後の脈略無く唐突に始まり、その状況を説明する台詞が目立つのと、劇場版作成にあたって新しいイメージを重視した為かシャア、アムロ、ブライト等の一部主要キャラ以外は一新されていて、Zからの繋がりが薄くなっているのもやはり少し気になりました。

具体的にはベルトーチカやミネバ・ザビの存在が有耶無耶になっている所です。

富野監督のノベライズでは、ベルトーチカ・チルドレンという副題が付いた物と、ハイストリーマーという名前で連載されていた物(後に『逆襲のシャア』に改題、更にハイストリーマーに戻る)の2種類が発表されていて、その2作を脳内で合わせ読むと、映画『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』の前日談とベルトーチカが登場する場合のストーリーが楽しめます。

ミネバについては、逆襲のシャアで取り上げられなかったことが逆に幸いしてか、現在連載中の『機動戦士ガンダムUC』で主要キャラクターとしてとても魅力的に描かれています。

また、自分でも映画でのベルトーチカ及びミネバの扱いが不満で、数年前に逆襲のシャアのプレストーリー的な同人小説を書いてネット上に公開していたことがあったりします(笑)

現在でも、その拙い同人小説を厚意にしていただいていたムラセさんのサイトでひっそりと生き残っているので、このブログのどこかにあるリンクから見ることができると思います……

そんな映画としては個人的にあまり魅力を感じない逆襲のシャアですが、Z~ZZの頃に肥大しきったモビルスーツデザインをシンプルな形状に引き戻して、その後に続くガンダム作品でのモビルスーツデザインに可能性を繋げたことは素晴らしいと思っているので、今回のHGUCシリーズ化はとてもうれしく思っています。

前置きが長くなりすぎてしまったので、ここでキットについて少しだけ。

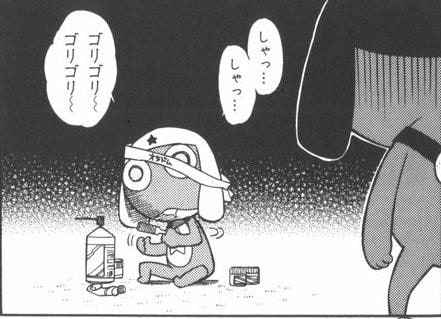

現在の進行状況はTOP写真の通り、組立説明書の1ページ分にも満たないところです(汗)

とは言え、頭部及び胸部は完成後も一番目を引く部分なので納得できるまで十分に形状だしをしたいと思っています。

具体的には、通常のモビルスーツより大柄ではありますが、やはり1/144スケールのキットなので、プラの肉厚がスケール感を損ねている部分が多いです。

ヘルメットとマスクとの段差や、角飾り等は納得できる範囲まで薄く削ってあります。

ギュネイ用の角飾りは更に薄く細くしたいところですが、安全性のためか原型がかなり肉厚なので削るのには少し苦労しています。

またこのキット、HGUCにしては成型色にもかなり拘っていて、メタリック粒子が混入されているパーツや、パール粒子が混入されているパーツ等、無塗装でもかなりの仕上がりになると思いますが、このブログの性格上塗装での仕上げになりますので、今まで行ってきたメタリック仕上げを生かせるようにどこまでメタリック比率を上げていくか検討中です。

2体同時進行で、また「バカ?」とか言われちゃいそうですが(笑)

なんとか完成させないと後ろに大物が控えていますからね、バイダイさんの波状攻撃にどこまで持ちこたえられるか……

「君は組み上げることができるか!?」

話は少しそれますが、HGUCシリーズは正式にはハイグレード・ユニバーサルセンチュリーというシリーズであり、ユニバーサルセンチュリーつまりは1作目である機動戦士ガンダムから続く宇宙世紀を描いた作品に登場するメカを現在のハイグレードというフォーマットで復活させるという商品内容です。

このHGUCがどこまでの作品をカバーするものなのかは正式には明かされていませんが、現在発売されているラインナップでは『逆襲のシャア』が最後発の作品であり(OVA作品で一年戦争及びその直後を描いた作品はありますが)、ファイナルウエポンであるとも考えられます。

勿論、宇宙世紀を描いた作品はこの後も『機動戦士ガンダムF91』や『機動戦士Vガンダム』等がありますが、F91からはモビルスーツのサイズがダウンサイジングされていて、1/144スケールを基本とする同シリーズでの発売は困難に思えるからです。

現在、人気小説家である福井晴敏さんが執筆されている『機動戦士ガンダムUC』もその題名が語る通り、ユニコーンという意味の他に宇宙世紀物であるUCが掲げられていて、事実『逆襲のシャア』の3年後を描いた作品になっているので、このガンダムUCに登場するメカも人気次第ではHGUCで発売されるかも知れません。主人公メカであるユニコーンガンダムはHGUCよりも更に上のグレードであるマスターグレードでの発売が決まっていますし、カトキハジメ氏が描く同作品のモビルスーツは旧来のファンを痺れされるカッコ良さがありますからね。

もちろん、現在において宇宙世紀物のモビルスーツが全てHGUC化されている訳ではありませんが、主要どころは既に発売されていて、ついに『逆襲のシャア』に手を付けるとなると同シリーズの転機も近いのかなと思えてきます。

このヤクト・ドーガが登場する『逆襲のシャア』という作品ですが、1988年にサンライズにより制作された劇場用作品です。

『機動戦士Zガンダム』『機動戦士ガンダムZZ』というTVシリーズの後に、今までガンダム世界を牽引してきたアムロ・レイとシャア・アズナブルという2大キャラクターの総決算という側面が強い作品です。

社会的なブームとなった1作目のガンダムから、富野監督は『伝説巨神イデオン』『戦闘メカ ザブングル』『聖戦士ダンバイン』『重戦機エルガイム』と次々とオリジナルロボットアニメを手掛けてきましたが、いずれもガンダムを超えるヒットには至らず、市場というかスポンサーサイドの強い要望を受けて制作されたのが『機動戦士Zガンダム』でした。

しかしながら、富野監督自体はガンダムの続編の制作にあまり気乗りがしていなかったらしく、Zは徹底的な現実認知の作品として、また富野監督のスポンサー及び製作会社への意趣返しのような内容でもあり、新たなファン層を獲得した反面、1作目からのファンには殆どそっぽを向かれる結果となってしまいました。

現在ではガンダムという作品が一ジャンルとして確立されたことにより、Zもその一つとして認識されていますが、公式には初の続編だっただけに当時の空気は“認める”“認めない”の意見で真っ二つだったと記憶しています。

また、Zの結果を受けて軌道修正されたZZにおいては、1作目のガンダムからの人気キャラクターであったアムロとシャアは完全に画面から消え、ZZ終了後にはどうやらアムロとシャアを主役にした映画が制作されるらしい……

とアニメファンの中で噂されるようになりました。

当時の自分は、Zガンダムには多大な影響を受けたものの、その救いようの無い結末とZZの能天気な雰囲気とで徐々にガンダム離れをしていて、車やファッションの方へと興味のベクトルが向かっていました。

そんな中、出勤前に見ていたTVのコマーシャルで、頭部から薬莢を撒き散らしながらバルカンを打ちまくるνガンダムの姿や、画面の中を所狭しと動き回るνガンダム&サザビーの肉弾戦を見て、これは是非とも観に行かねばと映画館に足を運びましたが、その時の感想は正直あまりいいものではありませんでした。

Zの頃から引き続き、富野監督の当時の気分というか怨念のようなものがフィルムに込められているような感じがして、登場人物の台詞や行動がどうにも心地よい物ではなかったのです。

個人的には特にシャアとクエスにその傾向が強かったように思います。

今回、『逆襲のシャア』シリーズのキットを作るにあたって、イメージ作りの為に改めてDVDで観直したのですが、やはり印象はあまり変わりませんでした。

映像的には随分と前の作品にも関わらず、戦闘シーンはスピーディでビーム等のエフェクトも素晴らしく、2007年現在でも十分に鑑賞に堪える物だと思います。

当時は所謂3DCGは殆ど使われておらず(コロニーやサイコフレームのサンプル位?)、その殆どが手描きアニメなのですが、TVシリーズに顕著な作画の崩れもなく当時のアニメーターさんの渾身の作画が堪能できます。

余談ですが、作画や戦艦等のデザインで後にエヴァでブレイクする庵野氏やガイナックスの面々も参加していたそうです。

反面、映画という2時間程度の尺に収める必要性から、物語は前後の脈略無く唐突に始まり、その状況を説明する台詞が目立つのと、劇場版作成にあたって新しいイメージを重視した為かシャア、アムロ、ブライト等の一部主要キャラ以外は一新されていて、Zからの繋がりが薄くなっているのもやはり少し気になりました。

具体的にはベルトーチカやミネバ・ザビの存在が有耶無耶になっている所です。

富野監督のノベライズでは、ベルトーチカ・チルドレンという副題が付いた物と、ハイストリーマーという名前で連載されていた物(後に『逆襲のシャア』に改題、更にハイストリーマーに戻る)の2種類が発表されていて、その2作を脳内で合わせ読むと、映画『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』の前日談とベルトーチカが登場する場合のストーリーが楽しめます。

ミネバについては、逆襲のシャアで取り上げられなかったことが逆に幸いしてか、現在連載中の『機動戦士ガンダムUC』で主要キャラクターとしてとても魅力的に描かれています。

また、自分でも映画でのベルトーチカ及びミネバの扱いが不満で、数年前に逆襲のシャアのプレストーリー的な同人小説を書いてネット上に公開していたことがあったりします(笑)

現在でも、その拙い同人小説を厚意にしていただいていたムラセさんのサイトでひっそりと生き残っているので、このブログのどこかにあるリンクから見ることができると思います……

そんな映画としては個人的にあまり魅力を感じない逆襲のシャアですが、Z~ZZの頃に肥大しきったモビルスーツデザインをシンプルな形状に引き戻して、その後に続くガンダム作品でのモビルスーツデザインに可能性を繋げたことは素晴らしいと思っているので、今回のHGUCシリーズ化はとてもうれしく思っています。

前置きが長くなりすぎてしまったので、ここでキットについて少しだけ。

現在の進行状況はTOP写真の通り、組立説明書の1ページ分にも満たないところです(汗)

とは言え、頭部及び胸部は完成後も一番目を引く部分なので納得できるまで十分に形状だしをしたいと思っています。

具体的には、通常のモビルスーツより大柄ではありますが、やはり1/144スケールのキットなので、プラの肉厚がスケール感を損ねている部分が多いです。

ヘルメットとマスクとの段差や、角飾り等は納得できる範囲まで薄く削ってあります。

ギュネイ用の角飾りは更に薄く細くしたいところですが、安全性のためか原型がかなり肉厚なので削るのには少し苦労しています。

またこのキット、HGUCにしては成型色にもかなり拘っていて、メタリック粒子が混入されているパーツや、パール粒子が混入されているパーツ等、無塗装でもかなりの仕上がりになると思いますが、このブログの性格上塗装での仕上げになりますので、今まで行ってきたメタリック仕上げを生かせるようにどこまでメタリック比率を上げていくか検討中です。

2体同時進行で、また「バカ?」とか言われちゃいそうですが(笑)

なんとか完成させないと後ろに大物が控えていますからね、バイダイさんの波状攻撃にどこまで持ちこたえられるか……

「君は組み上げることができるか!?」

)

)

)

)

)のお父さん役で出演中だったりします。

)のお父さん役で出演中だったりします。