看護師として働いていた女性が、27歳でがんの診断を受け、治療に専念することになった。

その日々を撮影した記録が、この映画だ。いたってシンプルな成り立ちの映画である。シンプルななかに、いろいろと汲み取れるものがある。

『ケアを紡いで』

2023年4月1日よりポレポレ東中野で公開

監督 大宮浩一

配給 東風

https://care-tsumuide.com/

(Ⅰ)善き人の精神に触れられる映画

主人公のゆずなさんはどうももともと、人と接する仕事が向いていた人だったと思われる。

好き嫌い・合う合わないを挙げだしたらキリがなくなる。その人との接点になるところを見つけて自分からチャンネルを合わせるほうが、長い目でみるとストレスが少なく済む、と分かっているというか。

こう予想するのは、ゆずなさんがケアする側からケアを受ける側になった時の好奇心や発見のありようが、とてもヴィヴィッドで前向きで、それがこの映画全体の滲み出るような明るさ、温かさになっているからだ。

闘病生活に入ってから通うようになったNPO法人「地域で共に生きるナノ」の施設での、職員の利用者に対する向き合い方にゆずなさんはまっすぐに感心して、お手本になるからぜひ看護師の後輩に伝えたいなーと考える。

他者理解の回路の蓋があらかじめ開いた、あるいは開きやすい状態になっていなければ、こうしたことを発見につなげるのはなかなか難しい。

また、そういう性質を持ち、職業訓練を経てきた人だから、体力があるうちに結婚披露パーティーを開いたり、富士山の頂上まで登ったりと、自分のやりたいことを自分自身が多少は無理してでも尊重することができる。

夫の翔太さんに頼るべき時は思い切り頼ることができる。

がん患者が治る確率を一括りに語る言葉にはカチンときて、症状も進行も人によって違うと知ってほしい、と言葉にできる。

そして、自分の闘病の記録は、記録するのが本業の人達に任せてよい、と判断できる。

『ケアを紡いで』を監督した大宮浩一は、試写でもらった資料にある公式インタビューで、ゆずなさん夫婦を紹介されて知り合った当初は、撮影をする気はなかったと打ち明けている。

「どう撮っても、『この映画、亡くなるのを待ってるな』と見る人に受け取られる危惧があったからです」(取材・構成 井上志津)

おそらく過去にあった難病・闘病ドラマの、主客が転倒してしまった例(見る人を引き付けたいために難病・闘病が選ばれる順番になってしまう)が念頭にあったのだろう。

しかし、ゆずなさんは自身の闘病を「他人」に記録してもらうことを望んだ。

大宮と彼のスタッフも、その責任を引き受けた。

ドキュメンタリーの撮る側・撮られる側の関係においては、僕は理想的な事例だと言ってよいと考える。

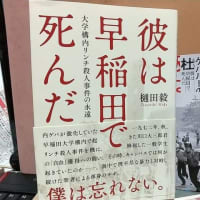

ずいぶん前に読んだ本、『余命1ヶ月の花嫁』(TBS報道局編 2007マガジンハウス)を思い出すからだ。

2007年、がんが進行した千恵さんという若い女性の闘病の姿が、TBSの報道番組のなかで放送され、大きな反響を呼んだ。それを受けて、本人の言葉を中心に書籍化されたのが『余命1ヶ月の花嫁』。2009年には同じタイトルで、東宝配給、廣木隆一監督・榮倉奈々主演で映画化されている。

その本のなかで千恵さんは、次のような気持ちを飾らない言葉で残している。

病気がわかった時、自分と近い病気の人の闘病ドキュメンタリーをテレビで見て、ものすごく勇気づけられた。苦しい思いをしているのは自分だけじゃないんだと思えるのは、とても大きかった。自分も撮られ、テレビに出ることが誰かの励ましにつながるのならば、喜んで協力したい―。

ゆずなさんの希望は、千恵さんと全く同じではなかったかもしれないが、記録されるならばその役割を担ってくれるのは「他人がいい」と大宮に伝えた時、いつかは自分の闘病の姿が自分の手を離れ、自分の知らない誰かに届くイメージはあったはずだ。

プロレスラー/映像作家の今成夢人も、自身のVoicyでこのあたりについて、

「(ゆずなさんの)映像を残す意思がはっきりとわかるんですよ」「映像を残すことに対して、すごく前向きなんです」

と印象を語っている。さらに、ドキュメンタリーとしてはあらかじめ制約があること(映画のために、ゆずなさん達にあちこち出歩いてもらうわけにはいかない)などを明晰に押さえながら、ゆっくりと『ケアを紡いで』の細やかな美点を話していて、とてもよかった。

このブログを読むより、今成さんのほうを優先して聞いてほしい気持ちだ。

https://voicy.jp/channel/3155/469536?share.ref=https:%2F%2Ft.co%2F

なにしろこうした、ゆずなさんの芯の通った精神に触れられるのが『ケアを紡いで』の良さだ。

市井の、善き人の生活や考えを知って、ああ、いいなあ、自分もお手本にできることはしたいな、としみじみ思う。そういう人が現れたら本望だと考えている映画だ。

映画にしかできない表現のための映画も、もちろん素晴らしいのだが、善き人の種を善き人に伝える、媒介者に徹している映画もまたいいものです。

(Ⅱ)大宮浩一という映画監督について

せっかくなのでここからは、大宮浩一の作家論っぽい話を書いておきたい。

前作を見ていないので、論とまでは言い切れない。ただ、作家論的に語られる機会が少ない人なので、大宮さんは嫌がるかもしれないが、お節介でメモ出ししておく。

大宮浩一の映画監督としてのデビューは50歳を過ぎてからと、かなり遅咲きの部類に入る。

しかし、それまでにさまざまなジャンルの映像の演出・制作、映画のプロデュースを手掛けてきた。もっと若い頃には原一男『ゆきゆきて、神軍』(1987)の助監督もつとめている。

監督作は以下の通り。カッコは公開年です。

『ただいま それぞれの居場所』(2010)

独自の理想のもとに運営されている3つの介護施設や事業所を取材。

『9月11日』(2010)

『ただいま それぞれの居場所』で紹介された施設・事業所の若い経営者達によるトークイベントを記録。

『無常素描』(2011)

東日本大震災直後の記録。確か、震災後に公開された最初のドキュメンタリー映画だったと思う。

『季節めぐり それぞれの居場所』(2012)

『ただいま それぞれの居場所』の続編にあたるが、震災後に立ち上げられた施設も取材先に加わっている。

『長嶺ヤス子 裸足のフラメンコ』(2013)

日本を代表する舞踏家を取材。その業績を辿るのではなく、病や老いと向き合う長嶺の今に特化している。

『石川文洋を旅する』(2014)

ベトナム戦争の従軍記録で知られるカメラマン・石川文洋の、人生の道のりを聞く。

『夜間もやってる保育園』(2017)

認可の数は少ない夜間保育園を取材。夜に働かなくてはいけない親にとって、どれだけ大事な場所かを描く。

『島にて』(2021)

『桜の樹の下』(2016)で監督デビューした田中圭は、『夜間もやってる保育園』で監督補をつとめている。

その田中との共同監督。過疎の島で暮らす人、戻ってくる人を取材。

こうして整理してみると、『島にて』だけ未見なのが惜しまれてくる。田中圭は『ケアを紡いで』でも撮影を担当しているからだ。

ゆずなさんのインタビューを、ずいぶん近しい雰囲気で撮れているなあ……と感じながら見ていると、ゆずなさんがある話題で、カメラに向かって「女の人はそうですよね?」と振り、「私はどうかなあ、フフフ」と女性の声が聞こえる。それで、あ、そうか、撮影しているのは女性か、と気付かされる。

田中圭の、取材ディレクターとしての貢献度は、かなり大きいのではないかと思われる。

『ただいま それぞれの居場所』は、今でこそ日常を淡々とていねいに系のドキュメンタリー映画のひとつとして捉えることが可能だが、公開された当時はそれなりのインパクトがあった。

ドキュメンタリー映画においても監督の個性やコンセプトが強く打ち出されたものが注目され、評価されやすかった時に(想田和弘と松江哲明がスター的存在だった時代だ)、明らかに題材に寄せ、監督だけでなくみんなで話し合って決めた部分が多いことが伝わる『ただいま それぞれの居場所』は、けっこう新鮮だったのだ。

『ただいま それぞれの居場所』は、『ゆきゆきて、神軍』の助監督仲間だった縁から、安岡卓治がプロデューサーで加わっている。

その安岡さんに試写で見た後の感想をお伝えするとき、初めて出てきた言葉が「なんだか、馬なりじゃなくて〈人なり〉の映画でしたね……」だったのを、自分でも覚えている。

〈人なり〉。大宮浩一があまり作家論的に語られないのは、題材や取材対象者に寄せ、若いスタッフの力量に多くを任せて映画を成立させるありようが、単に、日本の近代文学以来の作家論の書き方ではハマりにくいからなだけだと僕は思っている。

〈人なり〉の映画を、自身の企画・製作で続けるなんてことは、相当のホネがなければ無理な話だ。

むしろ、いかにして映画の中に我を出さないか。出さないことには構成も編集も進まない局面があったとしても、それをいかにして画面の奥に沈めるか、を徹底していることにおいては、大宮浩一は苛烈なほどに作家なのだと言ってしまってもいい。

それでも、この題材と取り組み、映画にするぞ、と大宮が決めてきた作品歴を見れば、自ずと連なりが見えてきて面白い。

『ケアを紡いで』の、ゆずなさんを通してNPO法人「地域で共に生きるナノ」が紹介されるあたりは、『ただいま それぞれの居場所』、『季節めぐり それぞれの居場所』、『夜間もやってる保育園』としっかりつながっている。

制度に人を合わせるのではなく、人に制度を合わせたいと考え、実行する人達への共感が一貫しているのである。

それに『ケアを紡いで』の、ゆずなさんに見てもらえるうちに撮り、完成させようとしていた姿勢と、『9月11日』のイベント当日、『無常素描』の震災直後、『長嶺ヤス子 裸足のフラメンコ』の長嶺の現在、と期間を絞ってその間に集中する作り方は通じる。

(そこには「撮影期間○年」など、時間をかけたドキュメンタリー映画のほうが評価されやすいことへの、いささかの疑義も含まれているだろう)

大宮が珍しく自身の尊敬の念を前に出して、取材対象者の人生の歴史まで捉えようとしたのが『石川文洋を旅する』だが、この映画が一番大きなスケールを持っているのに、ふしぎなことに一番の異色作になっている。

でも、『石川文洋を旅する』のなかで特に印象に残るのが、現在の石川が雑木林の散歩を楽しむ場面だったりするあたりは、やはり大宮の映画らしさだと言える。

石川が近所の日常的な自然を愛でている姿のほうが、若き日々のベトナムでの過酷な経験を語るシークエンスよりも強く、石川の思想のなかでも特に大宮が響いた要素―命への慈しみを感じさせるのだ。

ベトナムまでロケーションに行ったのに、結果的にはそうなってしまったところが、『ケアを紡いで』と温かくつながっている。

冒頭に書いた、ゆずなさんがケアする側からケアを受ける側になってから、さらに他者理解を深めていくさまは、大宮浩一の作家論を書きにくい作家としてのありかたを、見事に解き明かしてくれている気がするのだ。

〈人なり〉の映画を作ることによって、内的なモチベーションを発見していく。そういう作家は他にもいる。

例えば、黒木和雄。いつも他の作家の原作、脚本を求める映画監督だったから、純粋な映画作家と見做されていない節があるが、その作家の世界を咀嚼し尽くすことで自分のなかにあるものを掴む方法論の持ち主だったと言える。

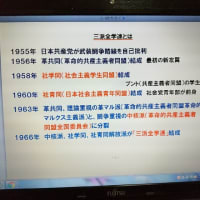

若い頃の、日本共産党山村工作隊での挫折経験は、自分では人に話したくないが、清水邦夫らが脚本を書いた『竜馬暗殺』(1974)や、マキノ正博のリメイクである『浪人街』(1990)を通してなら、重い屈託を託すことができた。そういう意味での。

僕がここ何年かで読んだ新刊書で、特に目を見開かされる思いでページをめくり、はっきりと影響されている(ひらたく言えば、めちゃめちゃ人に受け売りしまくっている)本は、ブレイディみかこの『他者の靴を履く アナーキック・エンパシーのすすめ』(2021文藝春秋)だ。

ベストセラーになった『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(2019新潮社)のなかで触れたエンパシー(他者理解)という言葉が思いのほか反響を呼んだので、筆者がさらにその意味や、シンパシーと似て非なる点について考察した本。

他人の靴を履いてみれば、ほとんどは自分とはサイズが合わないのが分かる。でも、その人にとってはピッタリなのは理解できる。それに、他人の靴を試しに履いてみることができる人は、まず自分の靴を脱ぐことができる人である。

『ケアを紡いで』は、改めてエンパシーについて考えたくなる映画だった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます