(Ⅳ)高畑アニメのヒロイン像について

『かぐや姫の物語』は、ストーリーの構造が高畑勲の代表作であるテレビ・シリーズ「アルプスの少女ハイジ」(74)に似ている。これはもう、誰も異論のないところだろう。姫の教育係として登場する相模は、ハイジにおけるロッテンマイヤーさんと同じポジションだと高畑自身があっさり認めている。

1話目で、おとなしい、ちょっと陰気な女の子として登場するハイジは、父方のおじいさんに預けられる旅の途中だ。引越しにかさばらないよう、外套や上着を何重も着せられて丸々となっている。しかし、アルブスの自然に初めて触れ、動物を追いかけてみるたびに汗をかき、服を脱ぐ。1着ずつ脱ぐたびに無表情だったハイジの顔に生気が宿り、笑顔が増えてくる。そしてもちろんこのアクションと心理を一体化させた演出のうまさは、1枚ずつ衣を脱ぎながら都を遁走するかぐや姫の姿と、見事に通じている。

おじいさんと会う前に、1話ぶんの尺を費やしてこれだけのプロセスを描く。学園漫画でも登校するまでに、顔を洗って朝ごはんを食べて兄弟げんかをして、までを描かないと気が済まない、ちばてつやの執着と高畑の粘りはとてもよく似ている。

ここで、高畑勲の作品論になってしまうと、タイヘンだ。前回打ち明けたように、「ハイジ」も全話見ていないんだから現実としてムリ。

しかし、無邪気と大人びた内省(それ故しばしばファンタジックに表現される想念のほとばしり)に引き裂かれる感情に、高畑が純粋な価値を見出し続けてきたろうことは、大まかにでも察せられるのだ。その振幅の大きさを最もヴィヴィットに表現できるのが、多感期の少女であるというテーゼ。高畑の作品歴の中では目立たない部類に入る、「じゃりん子チエ」のテレビ・シリーズ(チーフ・ディレクターとして全体を統括した)でも、第1話で、小学生なのに頼りにならない親に代わって焼鳥屋を切り盛りするチエは、焼鳥の煙を団扇であおぎながら「ウチは日本一不幸な少女や」とつぶやく。昔から高畑アニメの代名詞といえる「生活描写」は、無邪気と内省を接着する重要な要素として機能していたことが分かる。一時期は、高畑が「アンネの日記」をアニメにしたら凄いだろうな、と夢想したこともあった。

かぐや姫には、ミミ子、ハイジ、アン、チエ、妙子、のの子ら歴代ヒロイン少女の面影がぜんぶ入っている。

そして、初潮を迎えた後の姫は、あの劇場監督デビュー作『太陽の王子ホルスの大冒険』(68)の元祖ツンデレ・ヒロイン、ヒルダに似ているのだった。

○かぐや姫は清浄な月の世界から地上に下りた姫/ヒルダは悪魔に滅ばされた村の生き残りで、悪魔グルンワルドの「妹」として生きている(つまり、ともにアウトサイダーである)

○かぐや姫は都の暮らしに絶望し月に帰りたいと願ってしまう/ヒルダは人々と一緒に暮らしたい願いに葛藤し、逆に村に災いを呼ぶ

○かぐや姫は太陽の下での暮しを存分に無邪気に生きて、月の世界の罰を無効化していく/ヒルダは悪魔の「妹」であることを忘れかけた時、太陽のモチーフに痛みを覚える

○どちらも、楽器の名手である

○よく働く少女に育ったかぐや姫は、屋敷の中で労働を禁じられ、男性の結婚の対象となった時、感情を爆発させる/労働を知らないヒルダは、村の娘の花嫁衣装に針も通せないことを笑われた時、感情を爆発させる

○かぐや姫は捨丸と将来を生きる夢を見るが、それが最後の地上での悦びとなる/ヒルダは悪魔の妹としてホルスを殺そうとするが、最後には悪魔を裏切る

このようにストーリー上の行動は、対照的だ。しかし、内面の2つの人格を持ったゆえの葛藤劇としては両者のドラマは見事に重なっている。

実際、『ホルス』と『かぐや姫の物語』には、カットそのものがそっくりな場面があるので、ヘタなイラストで恐縮だが、描き並べてみた。

どちらも、2つの人格の葛藤がピークを迎えた場面だ。

自分で絵は描かず、作画はスタッフに任せるスタイルの高畑だが、アニメージュ編集部編「長靴をはいた猫」(1984 アニメージュ文庫)のなかで大塚康生は、高畑が『ホルス』では「全カット細かく指示を出した」と証言している。

そう、僕は大々力作だけど生煮えの感は何度見ても否めない(またそれゆえに何度も見たくなるのだが)『ホルス』の、主人公ホルスよりも複雑な内面を抱えているゆえに苦しげだったヒルダのドラマを、高畑は、今度こそは主役にし(なにしろ原典は日本最古のヒロインものだ)しっかりと前景化してあげることで、デビュー作の決着をつけようとしたのではないか、とも思っているのだ。

『ホルス』は今まで、むしろ宮崎アニメの原点といっていいほど、宮崎は高畑の右腕として存分に腕を振るった『ホルス』のモチーフを自作で繰り返してきた。押井守言うところの「共同体を信じる宮さん」である。

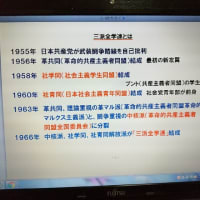

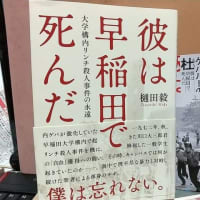

高畑は逆にこれまで、『ホルス』から離れ続けてきたように思う。そこには、戦後左翼青年の屈託も少なからずあっただろう。「ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために」と力強く叫ぶ時代の熱が込められていたから『ホルス』は今なお、取るものも取りあえずの必見作であり続け、そしてそれゆえ、生硬な青臭さが疵となってきた。

しかし、主役をかぐや姫にする。かつて共同体に向けた社会主義的理念を、地球全体の共生(ガイア思想といってよいか)として大きく捉え直す。そうすることで、ようやくヒルダの物語をもう一度奏でることが出来た。僕のロマンチックな妄想だけれど、でも、そう考えるとジーンとなって、ようやく『ホルス』という映画自体も浮かばれる気がするのだ。

(Ⅴ)天人の描写について

ここまですっかり魅せられてきて、「雲に乗った天人たち」は一体どのような姿を見せるのかは楽しみだった。それが、あれだもんねえ。

ネタバレ注意とか書くのはストーリーでしか映画を見ない人(野暮天とまでは言いません)に歩み寄るようでイヤなんだけど、ここからは画面上の描写で面喰らうところなので、見る前はご遠慮してもらったほうがよいかな。

……で、実際に空から現れたのは。

阿弥陀二十五菩薩来迎図そっくりの姿なのである。中心に居るのは、仏様そのもの。ここにきて、まんま仏教かよ! と本当にたまげた。殊更に引き合いに出すのも趣味が悪いのでここまで話題にしなかった『竹取物語』(87)の、UFOという解釈が穏当に思えるほどだ。

大慌てで手元にある、入門者向けの本を引っ張り出した。

とんぼの本『やさしい仏像のみかた』西村公朝 飛鳥園(1983 新潮社)によると、極楽浄土を統括する仏、阿弥陀如来が側近の二十五菩薩を引き連れて現れた図のこと。スケールの大きな仏画、仏像のモチーフとして江戸時代まで継続的に作られたという。

しかし原典にも「仏」とは書かれていないものを、なぜこんな、もろに仏教な姿にしたのか。

ここをあれこれ考えるのは……、楽しかった。

まず、この場面の音楽が独特である。久石譲の『かぐや姫の物語サウンドトラック』を、見終ったその足でCDショップに行き、買った。

タイトルは「天人の音楽Ⅰ」「天人の音楽Ⅱ」。懐かしくて、しかし未知のもの。高畑は「悩みのない幸せな人達の音楽」と久石にリクエストしたという(「キネマ旬報」12月上旬号より。この曲についてちゃんとインタビューで久石に聞き出しているのは、さすがのサントラ博士・賀来タクト)。

それに応えて、こんな無国籍な、ホントにあの世の音楽のような曲をつくるんだから、僕の最近の久石譲への印象、情緒的なオーケストラの高まりばっかりで……は修正しなければならない。サンバのようなリズムで、掛け声や囃しの唸り声が面妖だけど、どこまでも涼しげ。中近東的でもあり、ブルガリア民謡(有名なブルガリアン・ボイスではなくもっとローカルなもの)を思わせるところもある。それにインドネシアの辺りの雰囲気も。

他の曲もすごくいい。僕はこのサントラを数十回聴いていて、なお飽きない。細野晴臣の『「銀河鉄道の夜」オリジナル・サウンドトラック』(85)のように、これからも映画と離れて愛聴できそう。そういえば当時の細野は、チェコのアニメーションを見て感動して以来、東欧の音楽研究に凝り、それがこのサントラの作曲に強く影響したのだそうだ。和洋折衷のお手本のような『かぐや姫の物語』の音楽にも、細野が80年代に自分の学習と実践のテーゼとして唱えていた〈観光音楽〉に通じるものがある。

天人たちの姿のモチーフとなった阿弥陀の居る極楽浄土は、西方にある。そして天人たちの音楽は、無国籍的でありつつ、よく辿ると、中央アジアから果てはバルカン半島にまでつながるようなベースを持っている。

つまり天人達には、仏教伝来の最大ルート、シルクロードをやってきたようなイメージがあるのだ。

前回、僕は「(宇宙の概念を科学的には持たない)当時の人々はもっと水平の感覚で星の数々と月を見ていたと想像される」「見知らぬ外つ国のイメージを重ね合わせるのに、月は格好の存在だったと思われる」と書いた。

それがある程度当たっているとしたら、天人を阿弥陀二十五菩薩来迎図そっくりにしたのは奇抜なようで、実は当時のリアリティを見事に掬った、相当なハイレベルのアイデアだったと思えてくる。

これが本当の阿弥陀様ならば(本当のって言い方もなんですが)、おじいさんやおばあさんをはじめ、その場にいる一同が手を合わせて拝まなければおかしい。それだけの法力は直感できるはずである。しかし一同は姿を見るとまず弓矢を放ったりして抵抗した。阿弥陀様そっくりのようで、やはり天人は天人。仏ではないのだ。おそらく、SF小説的に考えると、天人には外見の要望などといった無用なもの(煩悩のもとになる)は最早あってもなくてもよいもので、だからソラリスの海やマシュマロマンの如く、人間の想像に合わせて姿を変えたのだと思われる。遠い別世界といえば西方。そんな当時の彼らのイメージに即して変身すると、阿弥陀二十五菩薩来迎図そっくりになった。そして、だからかぐや姫はどこまでも可愛らしく、そして美しかった。

あと、このシークエンスには短いが、アッという描写がある。兵士達が天人に向かって放った矢が、花弁のついた枝に変化して次々と、ぽとりと落ちるカット。

これは、『ビートルズ/イエロー・サブマリン』(68)まんまではないか。

海底の平和な国、ペパーランドがブルー・ミーニーに征服された。それではいかん、とトボけた4人のあんちゃんが「あーい、あーい、愛/あーい、あーい、愛」と歌い出すと、ブルー・ミーニーの軍隊の大砲から砲弾の代わりに花が咲き出す。なんつー楽天的な、と呆れつつ、見るたび泣けてくるクライマックス。ここと似ているのは、偶然とは思えない。

ザ・ビートルズといえば現代ポップ・カルチャーの元締め。西洋到来文化の、20世紀の代表選手だ。天人の西方イメージには、シルクロードから仏教、ビートルズまでが包括されていた、と考えるとワクワクする。偶然としたら、こんなにスケールの大きなパーセクティブを喚起する偶然はそうそう無い。

しかし、ここまでハッピーな、汎世界的な愛の音楽が生まれる月の世界に帰る時、かぐや姫は涙を流す。成長を自ら拒んでしまった地上への後悔を残して。高畑と久石による音楽の演出により、『かぐや姫の物語』は、最後まで両義的である。

今のところ僕は、作画の凄さはもちろんだが、どちらかというと姫の、不幸ともいえるし幸福ともいえる状態を最後まで描き切った高畑と坂口理子の共同脚本のほうに、震えがくる。

ブログ内短期集中連載って感じでしたが、今回でやっとこ終わりです。1本の映画でこんなに書くのっていつ以来だろう! くたびれたけど、書けてよかった。ここまで付き合ってくださった方、ありがとうございます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます