ユリイカ 藤田和日郎特集、読みました。

一流の文芸系な人たちが少年マンガをどう読むか、という他流試合の面白さがあります。

あと、依頼に基づき初めて読んだマンガについて、語るポイントを見つけ、それを自分の土俵に無理やり引きずり込んで、それなりの一本を書き上げてしまう、文字屋のプロの技にも感心。

しかし、文字が細かい!難しいー。ひー。

だからやっぱり、インタビューが一番面白いですね!

骨太で熱くてクールだけどやっぱり熱い。男っぽい藤田先生の語りが面白いです。それとすごい勉強家。思わず例に挙げてた「小説作法」を図書館で借りてしまった。(でも読んでない;)

以下、まずは藤田先生のインタビューより、印象に残ったとこ抜粋。

「何年経っても悩む人というのは本当に素晴らしい。」

この後に茨城のり子の詩を引用してるとこにすごい感心。そんなのまで読むのか!

「(自分の名が)初めて印刷されたインクの色まで覚えています。」

全記憶、っていうのかな。わかる。

藤田先生を育てた担当編集の言葉として

「「面白さ」って、つまり感動だよ」「「感動」は人のこころが動くところ」

「面白いマンガ=人の心を動かすマンガ」

私も「面白さ」って何だ?を考えてたんで、ふむふむ、と。

同じく担当編集の言葉として

「100パーセントだと思ったことを描いて伝えたいんだったら、100パーセントなり300パーセントなりで過剰に描かないと、100パーセントとしては伝わらないよ」

「少年マンガは小さな子供に読んでもらわないといけないのと同時に、年齢の制限無しに大人が読んでもいいはずのもので、(中略)すべての人を読者として潜在的に網羅できるからこそ「少年マンガ」なんだ。」

わかる、伝える、ということの重要性。

でも実は、その対象年齢が低いほど「潜在的に網羅」だったりする。大人になって読む絵本や童話の美しさ。だから藤田先生の「月光」は、それをわかってやってる面白い取り組みと思う。

藤田先生の言葉に戻って

少年マンガのプロットの基本は「期待を掬ってやる」

「こうなればいいなあ」という風に読者に期待させておいて、実際にそうする。

読者が納得するよう、「僕は全力で嘘をついてその理由づけをするんです」

おー、ハガレンだー!とか思った

「広げた「伏線」とか「謎」って実は大事ではないんです。(中略)そんな「謎」なんかで人の心は動いたりしませんって。」「少年マンガって「明日も頑張ろうぜ」っていう力を与えるのが眼目なんです。」

うんうん。

「「読者のために」とか「読者がよろこぶように」って言いましたけど(中略)もしかすると正確ではなくて、ただの思い込みかもしれない。」「でも、その思い込みでしか進めないのがマンガの仕事でもあって、結局はこっちがベストだと思うものを描き続けるしかないんです。」

うん。

「「君は最高に面白いものを読んでるんだぜ!」っていう風に作者が思わないでどうするんですか。」

熱い!熱いなあ!!

「そうしたことを理想としながら、でもそれが「できているか」については自分ではかるべきではないと思います。」

この「わかってる」ところが、いい。

「ヒーローってみんなを力づけるために来るものなのに、そのヒーローが自己反省なんかして自分を抱きしめていたらだダメなんです!」「一人で生きるのも大変な人生の中で他人も救えるからこそヒーローなわけですよね?」

これ、マンガ論というより、実生活の話として読んだ。自分を抱きしめてたりなんかする奴は誰かのために何かを成すことなんかできない。うお!自分に跳ね返るぜ!

「マンガって何もできないけれど、できないからこそ優しい言葉で読む人の背中を押してやることもできるし、あるいは、夜に寝付けないときに時間つぶしに寄り添ってやる事だってできる」「マンガって慰めなんですもん。それでも、マンガは本気で描かないといけないし何かを賭けてやらなければいけない」

音楽とかも。大衆芸術ってきっとみんなそうなんだろうな。

と、いちいち頷きながら藤田先生にとって少年マンガとは何か?をだいたい理解したところで、荒川弘との対談へ戻ります。

いやあ!最初の1ページを見てくださいよ。3段組み全69行のうち、荒川弘の発言はたった5行!!

藤田先生が、先生にとっての「鋼の錬金術師」を、語り倒しておられます。

この特集で、対談はこの1本。相手が荒川弘というのは、小学館の作家さんとはほかにも話す機会があるからだろうとか、ハガレン再アニメの話題性とかも計算されてるんだろうけど。

まずは藤田先生が、荒川弘と話したかったんだな、少年マンガかくあるべし、を、共に語りたかったんだ、と、そう感じる紙面です。

藤田先生は鋼の錬金術師をひとことで

「男、ちゃんとしろよ!」っていう話

とまとめておられますが(笑)、うん、実に的確だ!

その返事に荒川弘は「大人もちゃんとしなくちゃなって思います」と語っている。

目の前に女性がいて話す藤田先生と、自分が女であることを特には意識しない荒川弘の差異が見えて面白い。

藤田先生はまず、

・地に足のついた個人から出る力強いセリフ

を評価し、

・人生観が明確に伝わり、親近感を感じる。

と語っています。

「一緒に同じ方向を向いていたいなという気持ちがあるので、読んでいてもすごく嬉しい」

わお!すごい誉め言葉。

続いて

・だから逆に、タッカーのくだりは読者としては納得できかねる。

・しかし、ハードな話から逃げずにキャラの心理を描くべき、という所は押さえている。

・作家としての眼からみたら芯が通っているのが感じられた。

いち読者の目線、そして同じ作家としての目線。

続いて等価交換に触れ、

「世の中には「情け」ってものもあるじゃないですか?」「引き換えに何かを失うんじゃなくて、「いいよ、お前にやるよ」という愛もあるはずだと思って」そこが物足りなかった。

しかし、23巻でアルの口から「何で二択なの?」というセリフが出てよかった。「いちばん失っているのってアルフォンスなんですよね」「あいつが言う言葉て、何となくなんだけど、正解のような気がします」

だから

「「よっしゃ!これで最終章の幕がスルスルと開いた!」って感じがして、同業者としても祝福したい気持ちになりました」

すごい、誉めてる!ってか、応援してくれてる。うれしいなあ!

この話のときに、

「世の中には「情け」ってものもあるじゃないですか?」「引き換えに何かを失うんじゃなくて、「いいよ。お前にやるよ」という愛もあるはずだと思って」

という藤田先生に、「最後のあたりでまさに今みたいなことを描こうとしているです(笑)」と、荒川先生。

そうなんですか、そうなんですね!楽しみにしていますよーvvv

続いてエンヴィーについて。

悪には愛嬌みたいなものがないとだめ、と語り、またエンヴィーの最期は「自死っていうところがまたカッコいい!(笑)」

ここ読んで、なるほどー、とか思った私。

私の中には、「エドやロイの手を汚さずキャラの始末をした」という印象もあったのだけど、それは私がエドやロイ側からしか物語を読めていないということでもあるんだ。エンヴィーは、自身の弱さを知りその上でなお誇りを貫いた、カッコいい、という読み方もできるんだよね。

荒川先生は「エンヴィーは4巻でヒューズを殺したところからずっと、「どうやって死なせてやろうかコンニャロー」と考えてました」「たぶん私は完全にマスタングの側に立って、復讐心みたいなもので「ぶっ殺してやる」ってなっていたんですけど、いざネームがはじまると全然そっちに行かなかった。まわりのキャラに止められてしまった」

荒川弘はあらかじめ物語を結末まで考えている、という話は有名だけれど、個々のエピソードはこんなにも迷い、揺らいでいる。うん。

再び藤田先生

「僕は男同士の戦いって、相打ちが一番カッコいいと思ってたんです」

でも、

「椎名高志さんに「少年マンガって、俺は99パーセント死ぬようななかで、残りの1パーセントの確立で還ってくるほうがいいと思うけどな」って言われて、それには言い返せなかったですね」

私もね、そう思う。少年マンガの王道は、甘っちょろくなくちゃ。異端も味わい深いけれど、それは王道あってこそだ。

バトルの描き方の話から、

「荒川さんってまた痛い場面を描きますからね。しかもそれを上品に描く」

読者に与える印象もコントロールするのがプロで、「最悪にぐちゃぐちゃの一歩手前の、しかも逃げてはいないっていう状態を提示している」

バトルから表現としての残酷さみたいな話に流れて、荒川先生が

タッカーの話は描いてて嫌だった、アニメ化の契機になったようだが、今でもあそこが評価されるのは納得がいかない、

と話して、藤田先生は

そうしたダークな描写は「すごく考えているように見えるっていうところがあるんですよ。」と解説する。

そして荒川先生はこう返答する。

「残酷な事や死を特別って思っちゃうのはどうしてなんでしょうね?身近に「死」が転がっているという自覚が少ないのでしょうか?」

・・・・・・なんていうかね。

いつも、荒川弘の発言には打ちのめされますよね。

表現って、自覚して計算して利用している部分と、あんまり当たり前でその人の根本だから無自覚に滲み出ちゃう部分とがあって、荒川弘はもちろんよく考えよく計算しているけれども、作品の魅力はこの無自覚な部分にこそあるんだろうなあ。

蛇足だけど付け加えるけど、つまり荒川弘にとって、残酷な事や死はまったく特別なことではない、ほとんど日常なんだと、そう言ってるんですよね。

残酷な表現について藤田先生は、

「男だったらいくら殴られて顔が腫れてもいいんだけど、女性の場合はそれにちゃんとした意味を持たせないといけない」と語ります。なぜなら暴力を被る女性は、家庭内暴力とか現実を連想させるから、と。

なるほどなあ。

私は今、フィクションにおける「女」の「生臭さ」についてちょっと感心があるので、読みながら思わず傍線を引いてしまいました。

「最近って「誰も残酷すぎてできないことをやったから、俺ってすごいだろう」っていうマンガが多いでしょ」」

と、藤田先生は批判的に語る。うんうん。

この話の中で、

「人間の内臓はなるべく見えないようにはしているんですけど、「でもホムンクルスは人間じゃないから」みたいなへんな決まりみたいなものはあるんですよ」

って荒川先生が言ってて、へえー!って思った。

そういえば、内臓とか骨とか崩れていくのって、ホムンクルスの死の描写だけだ。私はてっきり、荒川弘の中ではヒトもホムも人間なんだと思ってたけど、そうでもないんだ。これは面白い。しばらく温めよう(笑)

まだインタビュー半分にも行ってないよ!

続きます~。

一流の文芸系な人たちが少年マンガをどう読むか、という他流試合の面白さがあります。

あと、依頼に基づき初めて読んだマンガについて、語るポイントを見つけ、それを自分の土俵に無理やり引きずり込んで、それなりの一本を書き上げてしまう、文字屋のプロの技にも感心。

しかし、文字が細かい!難しいー。ひー。

だからやっぱり、インタビューが一番面白いですね!

骨太で熱くてクールだけどやっぱり熱い。男っぽい藤田先生の語りが面白いです。それとすごい勉強家。思わず例に挙げてた「小説作法」を図書館で借りてしまった。(でも読んでない;)

以下、まずは藤田先生のインタビューより、印象に残ったとこ抜粋。

「何年経っても悩む人というのは本当に素晴らしい。」

この後に茨城のり子の詩を引用してるとこにすごい感心。そんなのまで読むのか!

「(自分の名が)初めて印刷されたインクの色まで覚えています。」

全記憶、っていうのかな。わかる。

藤田先生を育てた担当編集の言葉として

「「面白さ」って、つまり感動だよ」「「感動」は人のこころが動くところ」

「面白いマンガ=人の心を動かすマンガ」

私も「面白さ」って何だ?を考えてたんで、ふむふむ、と。

同じく担当編集の言葉として

「100パーセントだと思ったことを描いて伝えたいんだったら、100パーセントなり300パーセントなりで過剰に描かないと、100パーセントとしては伝わらないよ」

「少年マンガは小さな子供に読んでもらわないといけないのと同時に、年齢の制限無しに大人が読んでもいいはずのもので、(中略)すべての人を読者として潜在的に網羅できるからこそ「少年マンガ」なんだ。」

わかる、伝える、ということの重要性。

でも実は、その対象年齢が低いほど「潜在的に網羅」だったりする。大人になって読む絵本や童話の美しさ。だから藤田先生の「月光」は、それをわかってやってる面白い取り組みと思う。

藤田先生の言葉に戻って

少年マンガのプロットの基本は「期待を掬ってやる」

「こうなればいいなあ」という風に読者に期待させておいて、実際にそうする。

読者が納得するよう、「僕は全力で嘘をついてその理由づけをするんです」

おー、ハガレンだー!とか思った

「広げた「伏線」とか「謎」って実は大事ではないんです。(中略)そんな「謎」なんかで人の心は動いたりしませんって。」「少年マンガって「明日も頑張ろうぜ」っていう力を与えるのが眼目なんです。」

うんうん。

「「読者のために」とか「読者がよろこぶように」って言いましたけど(中略)もしかすると正確ではなくて、ただの思い込みかもしれない。」「でも、その思い込みでしか進めないのがマンガの仕事でもあって、結局はこっちがベストだと思うものを描き続けるしかないんです。」

うん。

「「君は最高に面白いものを読んでるんだぜ!」っていう風に作者が思わないでどうするんですか。」

熱い!熱いなあ!!

「そうしたことを理想としながら、でもそれが「できているか」については自分ではかるべきではないと思います。」

この「わかってる」ところが、いい。

「ヒーローってみんなを力づけるために来るものなのに、そのヒーローが自己反省なんかして自分を抱きしめていたらだダメなんです!」「一人で生きるのも大変な人生の中で他人も救えるからこそヒーローなわけですよね?」

これ、マンガ論というより、実生活の話として読んだ。自分を抱きしめてたりなんかする奴は誰かのために何かを成すことなんかできない。うお!自分に跳ね返るぜ!

「マンガって何もできないけれど、できないからこそ優しい言葉で読む人の背中を押してやることもできるし、あるいは、夜に寝付けないときに時間つぶしに寄り添ってやる事だってできる」「マンガって慰めなんですもん。それでも、マンガは本気で描かないといけないし何かを賭けてやらなければいけない」

音楽とかも。大衆芸術ってきっとみんなそうなんだろうな。

と、いちいち頷きながら藤田先生にとって少年マンガとは何か?をだいたい理解したところで、荒川弘との対談へ戻ります。

いやあ!最初の1ページを見てくださいよ。3段組み全69行のうち、荒川弘の発言はたった5行!!

藤田先生が、先生にとっての「鋼の錬金術師」を、語り倒しておられます。

この特集で、対談はこの1本。相手が荒川弘というのは、小学館の作家さんとはほかにも話す機会があるからだろうとか、ハガレン再アニメの話題性とかも計算されてるんだろうけど。

まずは藤田先生が、荒川弘と話したかったんだな、少年マンガかくあるべし、を、共に語りたかったんだ、と、そう感じる紙面です。

藤田先生は鋼の錬金術師をひとことで

「男、ちゃんとしろよ!」っていう話

とまとめておられますが(笑)、うん、実に的確だ!

その返事に荒川弘は「大人もちゃんとしなくちゃなって思います」と語っている。

目の前に女性がいて話す藤田先生と、自分が女であることを特には意識しない荒川弘の差異が見えて面白い。

藤田先生はまず、

・地に足のついた個人から出る力強いセリフ

を評価し、

・人生観が明確に伝わり、親近感を感じる。

と語っています。

「一緒に同じ方向を向いていたいなという気持ちがあるので、読んでいてもすごく嬉しい」

わお!すごい誉め言葉。

続いて

・だから逆に、タッカーのくだりは読者としては納得できかねる。

・しかし、ハードな話から逃げずにキャラの心理を描くべき、という所は押さえている。

・作家としての眼からみたら芯が通っているのが感じられた。

いち読者の目線、そして同じ作家としての目線。

続いて等価交換に触れ、

「世の中には「情け」ってものもあるじゃないですか?」「引き換えに何かを失うんじゃなくて、「いいよ、お前にやるよ」という愛もあるはずだと思って」そこが物足りなかった。

しかし、23巻でアルの口から「何で二択なの?」というセリフが出てよかった。「いちばん失っているのってアルフォンスなんですよね」「あいつが言う言葉て、何となくなんだけど、正解のような気がします」

だから

「「よっしゃ!これで最終章の幕がスルスルと開いた!」って感じがして、同業者としても祝福したい気持ちになりました」

すごい、誉めてる!ってか、応援してくれてる。うれしいなあ!

この話のときに、

「世の中には「情け」ってものもあるじゃないですか?」「引き換えに何かを失うんじゃなくて、「いいよ。お前にやるよ」という愛もあるはずだと思って」

という藤田先生に、「最後のあたりでまさに今みたいなことを描こうとしているです(笑)」と、荒川先生。

そうなんですか、そうなんですね!楽しみにしていますよーvvv

続いてエンヴィーについて。

悪には愛嬌みたいなものがないとだめ、と語り、またエンヴィーの最期は「自死っていうところがまたカッコいい!(笑)」

ここ読んで、なるほどー、とか思った私。

私の中には、「エドやロイの手を汚さずキャラの始末をした」という印象もあったのだけど、それは私がエドやロイ側からしか物語を読めていないということでもあるんだ。エンヴィーは、自身の弱さを知りその上でなお誇りを貫いた、カッコいい、という読み方もできるんだよね。

荒川先生は「エンヴィーは4巻でヒューズを殺したところからずっと、「どうやって死なせてやろうかコンニャロー」と考えてました」「たぶん私は完全にマスタングの側に立って、復讐心みたいなもので「ぶっ殺してやる」ってなっていたんですけど、いざネームがはじまると全然そっちに行かなかった。まわりのキャラに止められてしまった」

荒川弘はあらかじめ物語を結末まで考えている、という話は有名だけれど、個々のエピソードはこんなにも迷い、揺らいでいる。うん。

再び藤田先生

「僕は男同士の戦いって、相打ちが一番カッコいいと思ってたんです」

でも、

「椎名高志さんに「少年マンガって、俺は99パーセント死ぬようななかで、残りの1パーセントの確立で還ってくるほうがいいと思うけどな」って言われて、それには言い返せなかったですね」

私もね、そう思う。少年マンガの王道は、甘っちょろくなくちゃ。異端も味わい深いけれど、それは王道あってこそだ。

バトルの描き方の話から、

「荒川さんってまた痛い場面を描きますからね。しかもそれを上品に描く」

読者に与える印象もコントロールするのがプロで、「最悪にぐちゃぐちゃの一歩手前の、しかも逃げてはいないっていう状態を提示している」

バトルから表現としての残酷さみたいな話に流れて、荒川先生が

タッカーの話は描いてて嫌だった、アニメ化の契機になったようだが、今でもあそこが評価されるのは納得がいかない、

と話して、藤田先生は

そうしたダークな描写は「すごく考えているように見えるっていうところがあるんですよ。」と解説する。

そして荒川先生はこう返答する。

「残酷な事や死を特別って思っちゃうのはどうしてなんでしょうね?身近に「死」が転がっているという自覚が少ないのでしょうか?」

・・・・・・なんていうかね。

いつも、荒川弘の発言には打ちのめされますよね。

表現って、自覚して計算して利用している部分と、あんまり当たり前でその人の根本だから無自覚に滲み出ちゃう部分とがあって、荒川弘はもちろんよく考えよく計算しているけれども、作品の魅力はこの無自覚な部分にこそあるんだろうなあ。

蛇足だけど付け加えるけど、つまり荒川弘にとって、残酷な事や死はまったく特別なことではない、ほとんど日常なんだと、そう言ってるんですよね。

残酷な表現について藤田先生は、

「男だったらいくら殴られて顔が腫れてもいいんだけど、女性の場合はそれにちゃんとした意味を持たせないといけない」と語ります。なぜなら暴力を被る女性は、家庭内暴力とか現実を連想させるから、と。

なるほどなあ。

私は今、フィクションにおける「女」の「生臭さ」についてちょっと感心があるので、読みながら思わず傍線を引いてしまいました。

「最近って「誰も残酷すぎてできないことをやったから、俺ってすごいだろう」っていうマンガが多いでしょ」」

と、藤田先生は批判的に語る。うんうん。

この話の中で、

「人間の内臓はなるべく見えないようにはしているんですけど、「でもホムンクルスは人間じゃないから」みたいなへんな決まりみたいなものはあるんですよ」

って荒川先生が言ってて、へえー!って思った。

そういえば、内臓とか骨とか崩れていくのって、ホムンクルスの死の描写だけだ。私はてっきり、荒川弘の中ではヒトもホムも人間なんだと思ってたけど、そうでもないんだ。これは面白い。しばらく温めよう(笑)

まだインタビュー半分にも行ってないよ!

続きます~。

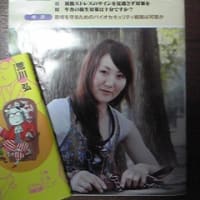

先日こちらで紹介された記事で

この本のことを知り、私も購入、読みました。

ボリュームたっぷりで面白く

素敵な本の紹介ありがとうございました。

また今回はとても詳しい感想

こちらも興味深く楽しく読みました。

後編も楽しみにしております。

拙記事が機会に?こちらこそありがとうございます!

お子さんがいるというビッグニュース以外にも、納得な記事や新発見があって読みごたえありました。続きもお待たせしないように上げますね~v

荒川先生を話題にしている他のサイトのスレも、驚きと尊敬のコメントに溢れていて面白いですね。中でも、「剛腕」とか「鉄血」とか劇中に登場するどんな二つ名を付けてもしっくり来るとコメントされていた方がいて、確かにそうだ!と思わずにいられません(笑)

子供持ちながら仕事できるかなーなんて尻込みしている私には、力強い後押しに感じています。

ええ、先生には2歳のお子さん。それも一度も休載せずに!!

こっちの記事もぜひ読んで~vvv

http://blog.goo.ne.jp/utanekob/e/aebce679e78d62128a96666a3dd2f2a3

でも、仕事関係だと、ダブル連載始めたとたんに妊娠なんですよね。やっちまった!だがやるしかねえ!だったのかな・・・とか、いろいろ想像しちゃいます。

けど、何だってどんなんだって、やるしかねぇ!から始まるんだと思う。分かっててもおっかないし面倒だしなかなか腹くくれないんだけどさ・・・。

コメントありがと~v