甲陽軍鑑とは戦国大名・武田信玄について詳しく書かれた書物である。甲陽とは甲斐の国、軍艦とは戦本のことである。実は甲陽軍鑑には末書といわれる部分があり近年の発見によってすべてが明らかとなった。末書の四冊は本編の足らざるところを詳しく書いたとある。信玄が武田家の団結を託したのが小宰相という女性であった。側近として縁組についての意見を述べたという。領地が広がるにつれて縁組によって団結を固めていった。また、他の国37か国の地形絵図を書かせ、天下統一を目論んでいたとも書かれていた。天下統一の新たな場所をこれらの絵図から選別していた。堅固、繁盛などの条件が整った場所を ほしのや に決めたという。言現在の神奈川県座間の地である。川の流れによって作られた河岸段丘にあった星谷は、元々北条氏の勢力圏であったが、崖という城郭で守られ、迷路のような地形が敵を撃退できる状況であった。

これらが書かれた甲陽軍鑑は偽書とされていた。理由は誤りが多くドラマチックなところであった。ところが50年ほど前、国語学者・酒井氏によって甲陽軍鑑の見方が一変したのである。酒井氏が注目したのは記載されている言葉遣い、甲陽軍鑑の新旧による言葉遣いの違い、風習などを調査したのである。とくに印刷ではなく写本を徹底的に調査するなかで、古い日本語が多く記載されており、いつの時代の言葉なのかを調査したのである。写本にある言葉の70%が日葡辞書(ポルトガル-日本辞書)にあるものであった。これにより甲陽軍鑑が書かれたのは江戸時代ではなく室町後期の書物であるとした。そしてまもなく甲陽軍鑑偽書説を覆す記載をみる。小幡勘兵衛景憲は偽書の製作者ではなく、武田に忠誠を誓った者の室町後期の記録書であると断定した。

ところで、日付などの誤りが多くドラマチックすぎる記載が謎であったが、一人の人物によて謎は解き明かされていく。その人物は武田二十四将図にもえがかれており、「自分の話を聞いたまま書くのだと弾正より申し付けられた。筆者二人は大蔵彦十郎と春日惣二郎」そして弾正とは信玄の側近・高坂弾正昌信。高坂が語り掛けるような話を二人が書き留めたのが甲陽軍鑑なのである。高坂の語りをそのまま記載したのでどらなちっくであり、古い記述ほど日付などの誤りも多かったということがうなづける。では何故高坂は誤りかねない方法で甲陽軍鑑を書き留めさせたのか?その理由もしっかり記載されている。高坂は元々百姓出身で読み書きができないとある。しかし実力があれば取り立てる信玄の目に留まり、16歳で家臣となった。身分の低さから侮られることもあったが、かわりに人知れず取り組んだのは人の話をよく聞いて覚えることであった。甲陽軍鑑は高坂弾正が今までに他の優れた者から見聞きした情報の集まりなのである。

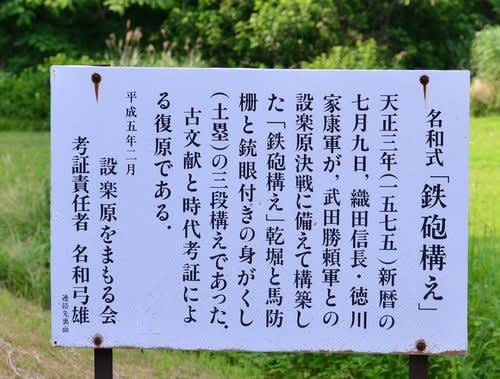

天下統一のさなかの1573年4月12日、信玄53歳で癌により死去、高坂47歳であった。信玄を失った2年後、跡を継いだ武田勝頼は織田・徳川連合軍に完敗。長篠の戦に於いて多くの侍大将、足軽大将が討ち死にしたのである。高坂弾正は国元で留守を守っていたが、この時信玄の歴史を語り残すことで次の世代に伝えたいと考えたという。語り始めて3年、高坂は甲陽軍鑑の完成を見ることなく1578年52歳にして死去。高坂の意思は記録を手伝った部下の一人・春日惣二郎という高坂の甥によって受け継がれる。「春日惣二郎が高坂弾正在りし日のように書き継いでいく」と末書にある。この4年後の1582年武田家は滅亡、かろうじて生き延びた春日惣二郎に思いがけない手紙が届いた。送り主は徳川家康で、春日惣二郎を召し抱えたいと。日々の暮らしにも困っていた春日惣二郎には願ってもない話であったが、甲陽軍鑑の完成のために断ったと伝わっている。そして江戸時代になって甲陽軍鑑は春日惣二郎から武田家家臣の子・小幡勘兵衛景憲に伝えられた。景憲はこれを20巻23冊の本にして世に広めたのである。

甲斐にある武田の居館・躑躅ヶ崎館近辺に多くの家臣団とともに住んだ高坂弾正