1590年の小田原征伐などの功により、伊勢より会津に移封され42万石の大領を与えられた。これは奥州の伊達政宗を抑えるための配置であるが左遷とも言える。黒川(今の会津若松)において、氏郷は重臣達を領内の支城に城代として配置し、黒川城を蒲生群流の縄張りによる城へと改築した。蒲生家の舞鶴の家紋にちなんで鶴ヶ城と名付けられた。築城と同時に城下町の開発も実施し、町の名を若松へと改めたことで知られている。

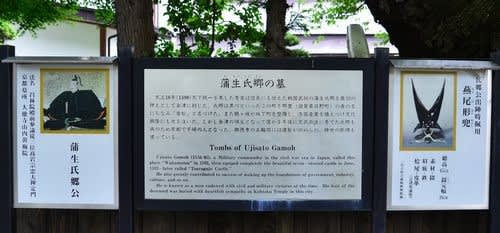

実は蒲生氏郷、秀吉に嫌われた。ある意味その実力を恐れられたとも言える。人と違うことに価値を置くのではなく、私であることに価値を置いた武将である。蒲生氏は藤原北家の一族で、近江日野を本拠地とする。室町時代には近江国の守護大名となった六角氏に客将として仕えたが、氏郷(幼名は鶴千代)が13歳の時に六角家が滅亡、人質として信長の元に小姓として仕えた。やがて信長に認められ、一流の武将に育てられていく。氏郷も期待に応えようと初陣では才覚を発揮する。結婚相手は冬姫、織田信長の二女を娶り人質をとかれ、近江日野に暮らすこととなる。

1582年本能寺の変以降秀吉の時代になると、近江日野から伊勢に領地替えとなり1584年には6万石から12万石に加増された。伊勢の町づくり、海運の整備を行い、海岸沿いに松坂つくるなど ここでも町作りという地盤固めに力を入れている。1590年にまた領地替えとなり、小田原攻めの恩賞として会津の黒川、今の若松に移ることとなる。42万石への加増である。ここ会津は徳川家康、伊達政宗に挟まれた領地であり、しかも未整備で海路も使えない不便な場所である。秀吉にとっては氏郷が危険な存在に映ったからこその領地変えであったが、伊勢の経験を生かして町を一新する。武士、商人のすみわけを行い、独自の商品を生み出し、楽市楽座取り入れた自由商売を行うとともに、豪傑を召し抱えて軍備も増やすのである。一方伊達氏の状況を報告するなど秀吉に対するアピールは欠かさず、やがて73万石に加増された。与えられたものをどう使うかを人一倍考え、諦めたら何も起こらないという新しいものさしの持ち主であった。

これらの後ろ盾となったのは氏郷の支えとなる存在、つまり家臣の存在である。家臣の求心力を高めることにより、報酬に納得し不満を抱かせない方法、心をつかむ接し方には後日談が数多くあるという。家臣に蒸し風呂をふるまう蒲生風呂など、労をねぎらうことが重要と考えていたようだ。