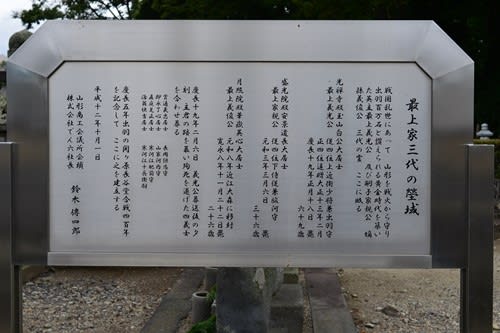

室町幕府の権威は地に落ち、暗殺や裏切りが横行していたこの時代、最大の悪人と言われた男が松永弾正久秀である。時の将軍・足利義輝を殺害し、奈良東大寺大仏殿を焼き払い、織田信長に対する二度の謀反があった。一方で久秀は茶人としても知られ平蜘蛛釜などの最高級の茶器を所有していた教養人でもあった。晩年には織田信長に仕えた松永久秀1510-1577は、京から阿波にかけて勢力を誇った大名・三好氏の家臣であった。出自は極めて不明で、三好家の京都駐在の家臣として歴史に登場したときには壮年を迎えていた。天分九年33歳のときである。応仁の乱から70年経った頃であるが、今日の都はいまだに混乱のさなかにあった。この頃幕府の権威は失墜しており実権を握っていたのは管領・細川氏の家臣・三好長慶で、摂津一帯を治めていた。1550年三好長慶は将軍足利義輝を攻めて都から追放し畿内一円を支配していった。これは三好政権ともいうべき画期的なものであった。追放した将軍を孤立化させ、畿内の武士たちに手紙を送って三好政権を認めさせていったのも松永久秀である。主君・三好長慶の右筆から次第に頭角を現し、三好家の外交を担い、最終的には信貴山城を預けられて大和侵攻の先駆を務めるようになった。永禄3年朝廷より弾正少弼に任命された。そして足利家と同じ桐の紋の使用を許された。その知力と手腕によって家臣であるにもかかわらず、将軍と三好殿を掌握し、異例の大出世を遂げた。

1559年久秀は長慶の命により大和へ兵を進めた。大和は極めて統治しにくい国であり、興福寺・東大寺の荘園などの興福寺領が主な領地であったからだ。鎌倉幕府も室町幕府も、守護を置くことは無かったこの土地で着々と勢力を拡張していた寺侍が筒井順昭であり、後に名を残す筒井順慶の父である。羽柴秀吉と明智光秀が天王山の戦いを繰り広げていたとき、大和の大名であった筒井順慶は洞ヶ峠に布陣をして、両者の戦いをじっくり見ていたという。ここから、日和見のことを洞ヶ峠などと言うのであるが、実はこの故事は真実ではないらしい。順慶は父に早くに先立たれたために、大和に乗り込んできた人物が松永久秀である。かくして順慶は大和を追い出されて放浪のたびにでることとなった。一方、久秀は順慶を大和から追い出して、東大寺や興福寺を見下ろすことができる漆喰で固められた四階櫓の多聞城を築くと実質的な領主となった。寺社の時代は終わり、武士の時代が始まったことを奈良の民に見せつけたのである。城内にある茶室では千利休を迎えて茶会が催され、茶入付藻茄子が使われている。

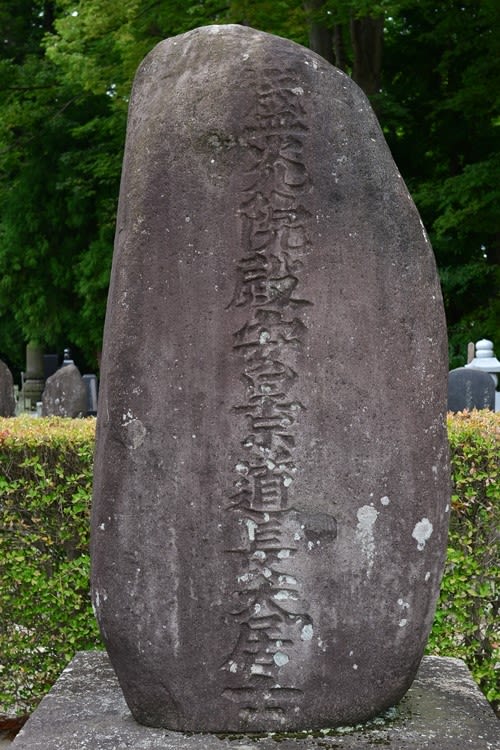

こうしたとき三好長慶の後継者である義興の突然死に始まり、長慶、三好一族が次々と怪死を遂げたのである。こうして大和を手中に収めた松永久秀は居城の信貴山城を修復し、日本城郭史上初めて天守閣を作ったといわれている。こうして野望を果たした久秀は次の野望を果たすことになる。それは剣の達人でもあった室町13代将軍・足利義輝の暗殺である。長い間実権を三好長慶に奪われていた足利義輝は、三好一族の怪死に乗じて実権を取り戻そうと図った。不穏な空気が漂う中、先手を打ったのは三好側であった。1565年5月、三好、松永ら(三好長慶の甥と松永久秀の息子)はおよそ1万の大軍を率いて将軍御所を攻めて義輝を暗殺した。ところが三好家の中で内紛が勃発する。1567年久秀と対立する三好家の武将たちが1万の軍勢を率いて大和に侵攻、興福寺や東大寺に陣を構えて久秀と対峙した。半年後久秀はこれを打ち破るが、このとき大仏殿は全焼している。

この年、後に傀儡の将軍を立てて権勢を思いのままにしようと画策していたが、久秀を襲った思いもかけない人物がいた。それが織田信長である。1568年、義輝の弟・足利義昭を奉じた信長が入京したときに久秀はあっさりと降伏。これによって宿敵筒井順慶に奪われた城を、信長の援軍を得て奪還している。久秀は信長との同盟によって大和の支配をさらに強固なものにしていく。ところがこの3年度久秀の大和支配を脅かす事態が起こった。織田信長とは友好関係にあった足利義昭(以前は興福寺の一条院門跡であった)は、娘をが久秀の宿敵筒井順慶に嫁がせ姻戚関係を結んだのである。さらに順慶は信長の家臣になることを認められた。怒った久秀は筒井順慶の家臣を攻撃したが、これは信長に対する反逆でもあった。久秀が信長軍と小競り合いをしていた、こうしたとき甲斐の武田信玄は信長打倒に乗り出した。信玄軍は三方が原で徳川織田連合軍と激突すると大勝利を収めた。喜んだのは久秀、時を同じくして将軍義昭も信長に反旗を翻した。窮地に陥った信長は信玄の上洛を待つのみだったが、信玄は都に現れることはなかった。病死していたのである。勢いを取り戻した信長は将軍義昭を追放し、久秀の多聞城を取り囲んだ。厳しい降伏条件に屈したことで久秀の大和支配は終わった。

その後大和の支配を任されたのは筒井順慶、多聞城の解体を久秀の息子に命令した。その4年後、久秀に再びチャンスがやってきた。足利義昭の呼びかけにより大阪本願寺、上杉、武田、毛利、宇喜多など各地の大名が妥当信長のために立ち上がった。このとき久秀は織田軍の一武将として本願寺攻めの最前線にいた。かくして久秀は謀反の方向に進み、信貴山城に立てこもる。上杉謙信が打倒織田信長を表明したと聞くや反旗を翻すのであるが、謙信の上洛はならず撤退、武田も徳川家康と国境で攻めあって進めず、久秀は大和で孤立するのである。このときに追い詰められた久秀に対して織田信長は謀反の真意を聞こうと使者を送るが、久秀は会おうともしなかった。信長は大軍で信貴山城を包囲して攻撃した。挙兵から一か月半後の1577年10月10日、久秀は天守閣に火を放って自害した。