伝道の書・雅歌・哀歌 浅野順一・興梠正敏から、浅野順一による伝道の書緒論の「成立年代」

最後に本書は何時頃書かれたか、ソロモンの時代でないことはもとよりである。コーヘレスの言う時間の観念、本書の中に窺われる社会状況 (ところどころに出て来る王はイスラエルの王ではない)、また用語例えば「善かつ美」5:18、「庭」2:5などから推して、ギリシャ時代紀元前3世紀以後とすることが妥当であろう。コーヘレスがギリシャ古典を通じて、その文化に接し影響を受けたことは疑間であっても、当時バレスチナに浸透したギリシャ末期の通俗的な異教主義に感化せられたということは否定し得ないであろう。なお本書に用いられているヘブル語は、後期のものが多く、文体もまたしかり。

本書は、1921年のノーベル物理学賞受賞者であるアルバート・アインシュタインと、心理学者として名高いジグムント・フロイト(表記はいずれも本書による)が、1932年に交わした往復書簡を書籍化したものです。そして後半部に、医師で『バカの壁』の著者である養老孟司氏と、精神科医である斎藤環氏の解説が加えられています。

以下はアインシュタインとフロイトが交わした往復書簡 『ひとはなぜ戦争をするのか』 : 書籍 : クリスチャントゥデイでお読みください。

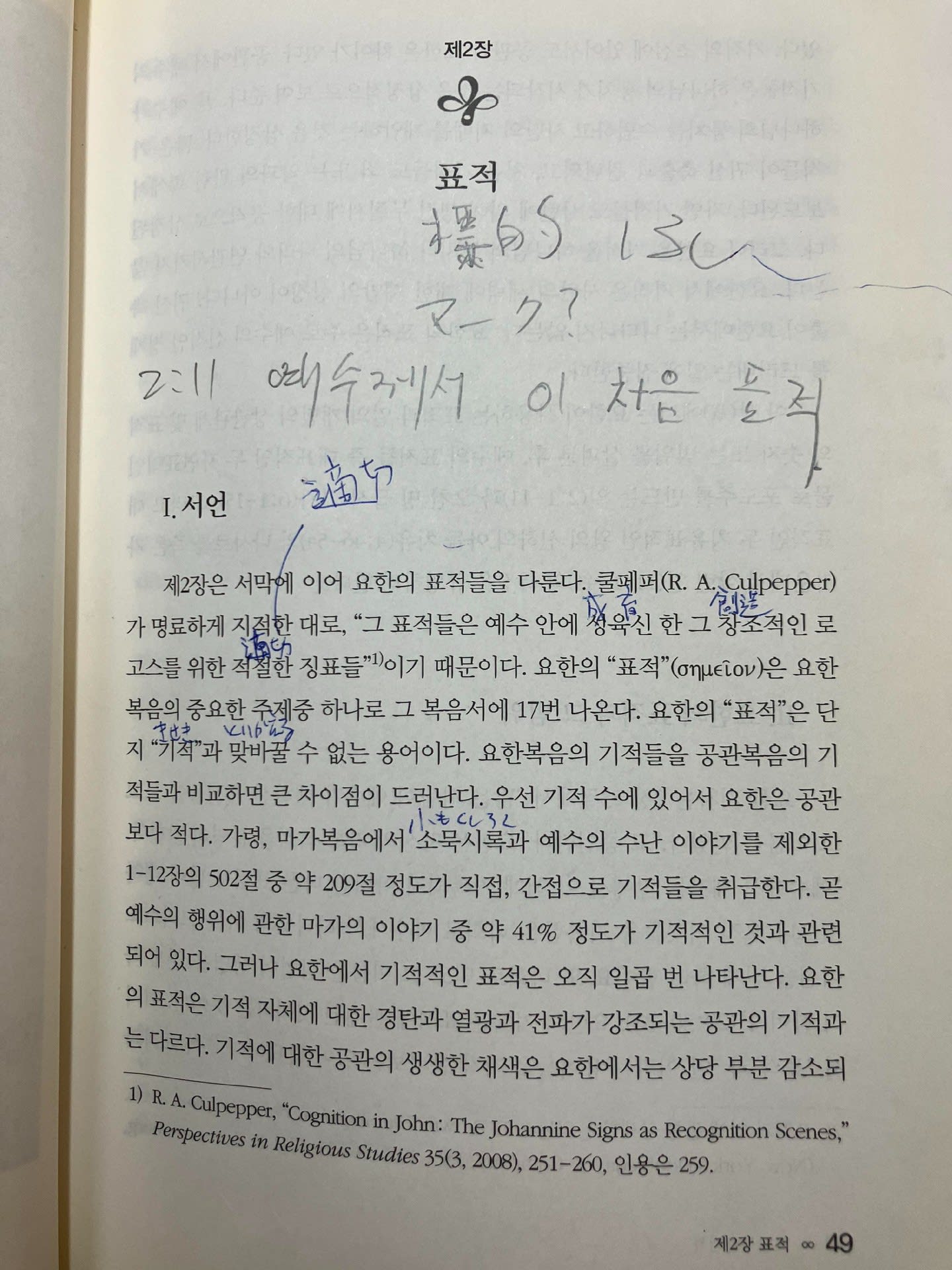

知り合いの韓国人牧師に、「ヨハネ福音書の良い解説書はないか?」と聞いたところ紹介されたのがこの本である。

「序文」「しるし」「聖霊」「永遠の命」などの項目に分けて書かれているが、これが非常に良い。コラム「ヨハネ福音書を読む」を書くための良い参考書になっている。

本書は、ノンフィクション作家・編集者の最相葉月(さいしょう・はづき)氏が、2016年から22年にかけて、小笠原諸島の父島や奄美大島などの離島を含む全国各地を巡って、135人のキリスト者(キリスト教徒)にインタビューをし、まとめたものです。1月中旬に発売された後、すぐに購入しました。千ページを超える大部な本で、まだ全てを読みきったわけではありませんが、ぜひ紹介したいと思い、筆を執りました。未読の箇所についても、これから時間をかけて読み、一人一人の「証し」を味わっていきたいと考えています。

最相氏は、1997年に『絶対音感』で小学館ノンフィクション大賞を受賞し、2007年には『星新一 一〇〇一話をつくった人』でさまざまな賞を受賞しています。本人はキリスト教徒とはなっていないようですが、キリスト教と日本のキリスト教界のことを深く調べ、学んでいることが、本書の脚注など随所から伝わってきます。

インタビューをした135人は、カトリック、正教会、聖公会、日本基督教団、在日大韓基督教会、在日ブラジル人系教会、無教会、バプテスト、ルーテル、アッセンブリーズ・オブ・ゴッド、救世軍、単立教会など、さまざまな教派・教団にわたります。教職・信徒を問わずに話を聞いており、年齢層も20~90代と広がりを持っています。

構成は、インタビューに基づく部分が、「回心」「洗礼」「家族」「献身」「開拓」「奉仕」「社会」「差別」「政治」「戦争」「運命」「赦(ゆる)し」「真理」「復活」をキーワードにした14章に分かれています。これらの章の間に、最相氏ご自身が執筆された「十字架の風景」と題された短い記事が5つ入れられています。そして、「現在」のキーワードがあてがわれた終章「コロナ下の教会、そして戦争」が最後に加えられています。

一口に「日本のキリスト者」といっても、実に多様であることを実感させられます。私は、日本基督教団に教職として所属しており、愛知県内の教会の牧師をしています。自教団や地域で交流のあるプロテスタント諸教団の人たちの話はよく聞く機会がありますが、カトリックや正教会の人たちの信仰に触れる機会はほとんどありませんでした。そのため、本書に収められた一つ一つの「証し」は、「日本のキリスト者」の一人である筆者にとっても新鮮で、最相氏の取材の努力には感嘆せずにはいられませんでした。

プロテスタントに身を置く者としては、カトリックの信仰、特に聖母マリアについての捉え方には、正直に申し上げますと、多少の違和感を持ちます。また、プロテスタントの中でも、いわゆる「メインライン」と呼ばれるところに身を置く者としては、いわゆる「福音派」と呼ばれる人たちの信仰、特に入信の動機が語られる部分には「驚き」を感じたものもあります。

しかし、そうしたこと全てが、一つの体としての日本の教会の姿を物語っているように思えます。セクシャルマイノリティーの当事者もいれば、それに批判的な人もいます。そこには、日本のキリスト教界の現状を見るような思いを持ちます。

私は牧師をしていますので、信徒の信仰の多様性については寛大でなければと考えています。その観点では、本書で読み取れる信仰の多様性は、牧会する自教会の信徒の信仰の多様性をはるかに超えたところにあり、有用でした。礼拝の説教で、本書の中のある人の信仰について触れたところ、早速お2人の信徒が読みたいと言われ、注文されました。このお2人にも感想を聞きたいと思っています。

価格は3500円ほどですが、内容の深さからすると、価格よりずっと価値があるように思える本です。お薦めできる一冊です。