昭和57年9月14日信濃毎日新聞朝刊

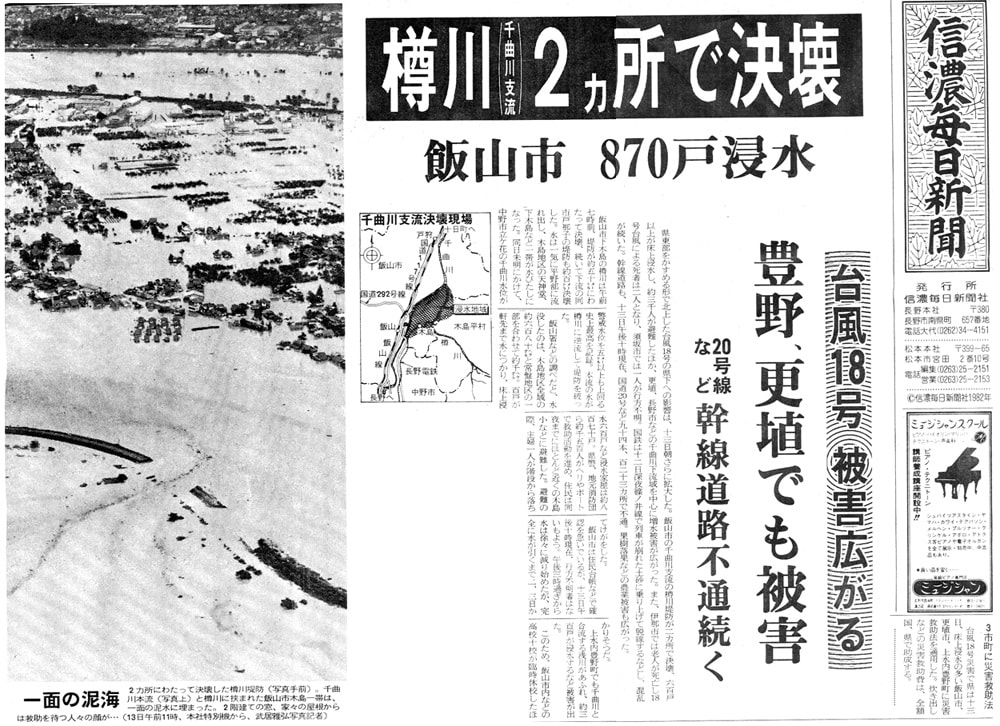

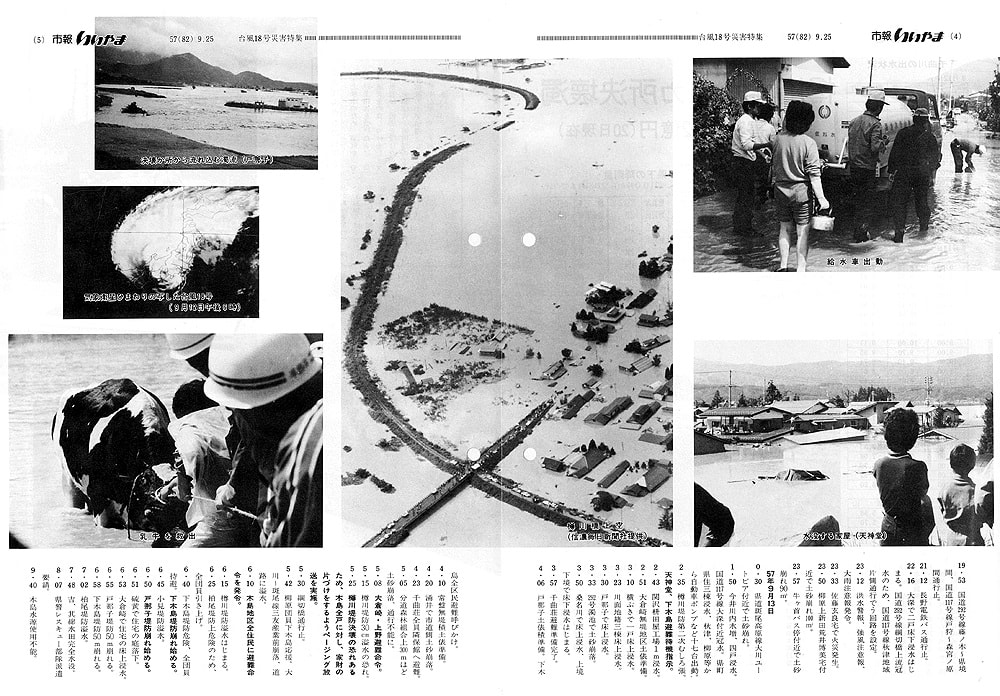

結局9日は朝から天候が回復ぎみで、雨はさほど降らなかった。そういえば今回も台風18号だ。以前「台風18号」について触れている。長野県内に限らず、この18号という台風は、日本中に強い印象を与えることが多い。今回はことさら栃木県や茨城県、また東北でも大きな爪痕を残した。とりわけ鬼怒川の堤防決壊が報じられ、あの東北の大震災時を想起した人も多いのだろう。「台風18号」でも触れた通り、わたしの印象に残る台風18号は昭和57年に到来したものだ。近ごろ「気象がおかしい」とはいうものの、特別な災害はこれまでにも何度も記憶に留められてきた。昭和57年の台風18号は9月12日夕刻、静岡県御前崎町付近に上陸し、県東部をかすめるように北上した。全国的に見ると並みの扱いの台風であるが、長野県の水害史上では大きなもののひとつと言える。東部をかすめるように通過したことにより、千曲川上流域の降水量も多かった。そんななか、9月13日朝7時前に飯山市木島の千曲川支流にあたる樽川が決壊した。木島地区は西側に千曲川、東側に樽川が流れるいわゆる低地にあたる。千曲川の水位上昇によって樽川の排水が効かなくなったともいえる。木島地区の集落に近いところで決壊したのち、千曲川合流部に近い戸那子でも決壊した。戸那子には排水機場があってその脇で堤防が決壊した。この戸那子の農地復旧に当時かかわった。機場周囲の土砂が吸い込まれて流れ出し大きな穴となり、周囲の農地も広く被災したのだ。まだ会社に入って数年という未経験な存在だったが、この時期はどうしても仕事がピークを迎える。ということで、未経験な者でも一人前に復旧への対応を求められ、応援に来られた役所の年配の方々に指図をしたことを思い出す。

当時は台風の到来=災害発生という公式が成り立つほど、その度に災害復旧の仕事が嵩んでいったものだ。それに比べるとこのごろの台風は長野県内に必ずしも災害をもたらさない。もちろん局所的に目立つ災害が発生することはあるが、全県に及ぶ、あるいは一定の範囲(郡単位)に渡って災害をもたらすということがない。2年前のやはり9月15日に到来したこれまた台風18号は、比較的大きな災害をもたらし、下伊那郡の一部で久しぶりともいえる災害発生件数を数えたが、わたしの記憶に強く留まるほどの大きなものという印象はなかった。もちろんこの災害復旧にも携わり、この年はひさしぶりに忙しい1年を過ごさせていただき、いまだその工事の残務を残すところだが、かつての強い印象を残す災害とは異なった。

昭和57年の台風18号到来は、木島地区に限らず対岸の常盤地区も含めて千曲川のどこかで決壊すると囁かれていた。そんななか支流の樽川が決壊したことにより、ここから下流川幅が狭くなる千曲川へ滞留していた水が流れ出し、水位を和らげる結果となった。当時この一帯の千曲川堤防は脆弱だったといえる。それを証すように翌昭和58年の台風10号到来時には、今度は飯山市常盤の千曲川堤防が決壊することになったのだ。

今回台風18号通過時の雨雲の様子を見ていて多くの人が気づいただろう。9日午前飯田市の遠山地域に土砂災害特別警戒情報が発表された。一時局所的雨量を観測していたが、その際の雨雲は南アルプスの東側にあって、わずかながら南アルプスを超えて遠山地域にもかかっていたのだ。しかし、それをさらに超えて伊那谷あるいは長野県内に雨雲が多量に発生することはなかった。その際の雨雲の動きはまさに山々が壁となって雨雲を抑えているようにも見えた。最近の台風到来時の雨雲の動きには同じような傾向が見られる。かつて同じようなルートで北上した台風で大きな被害を被ったことは何度もある。にもかかわらず近年の現象は、何が違うのか。昨年も台風が直上を通過するようケースもあったが、それほどの降雨をもたらさなかった。近年の台風は何かが違う、そう思わせる現象のひとつである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます