■4月29日/ウェンブリー・スタジアム,ロンドン/WBA・IBF統一世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦

2団体統一王者 アンソニー・ジョシュア(英) VS 元3団体統一王者 ウラディーミル・クリチコ(ウクライナ)

朝鮮半島の情勢が日々緊張の度を増す中、相も変わらずボクシングを追いかけ続ける我と我が身を情けないと思いつつ、これだけ注目を集めるカードに何も言及しない訳にも行かない。困ったものだ・・・。

2012年ロンドン五輪の金メダリストにして、IBFとWBAのベルトを巻くジョシュアに、永らく最重量級に君臨したウクライナの英雄クリチコ(1996年アトランタ五輪金メダル)が、王朝の復活を賭して挑む。

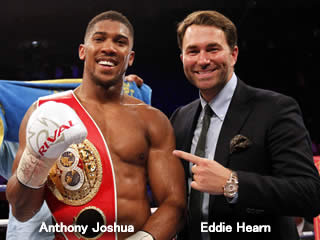

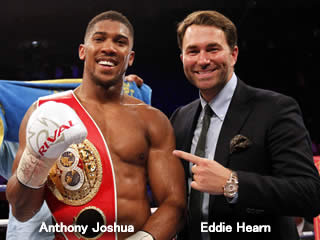

試合会場は、サッカーの聖地と呼ばれるウェンブリー・スタジアム。バルセロナの本拠地カンプ・ノウとともに、9万人超のキャパシティを誇る巨大競技場。1月17日に売り出されたチケットは、僅か1時間で8万枚を完売。プロモーターのハーンは、新たに5千枚を追加発売したが、これもあっという間に売り切れ。試合当日、ウェンブリーは9万人規模の大観衆で埋め尽くされる。

聖地ウェンブリーでのボクシング興行は、2014年5月30日に行われたカール・フローチ VS ジョージ・グローブス第2戦(WBA・IBF S・ミドル級王座戦)以来3年ぶりとなるが、近代ボクシング発祥国のイングランドにとって特別なイベントだ。

7万7千人を集めたとされるフローチ VS グローブス IIより以前になると、しょっぱい試合ぶりがウソのように高い人気を誇り、熱い支持を受け続けたヘビー・ウェイト,フランク・ブルーノまで遡る。1995年9月2日のオリバー・マッコール戦(WBC王座獲得)で23,000人を動員し、それより9年前(1986年7月9日/WBA王座挑戦/11回TKO負け)のティム・ウィザスプーン戦では、4万人と発表されている。

そしてブルーノより前になると、1963年6月18日のモハメッド・アリ VS ヘンリー・クーパー第1戦まで一気にタイムスリップ。ローマ五輪L・ヘビー級でアマの頂点に立った後、ヘビー級に上げてプロ入りしたヤング・カシアス・クレイは、オールド・アーチー・ムーアに続いて強豪ダグ・ジョーンズを連破。

時の王者ソニー・リストンへの挑戦が具体化し始めてはいたが、頭の堅い(?)ファンや識者たちから、ノーガードのままリングをサークリングする革新的なスタイルをまったく理解されず、予告KOを始めとするビッグマウスへの嫌悪感はもとより、L・ヘビー上がり故の線の細さを指摘され続けていた。

リストンの圧倒的な破壊力を前に、改名前のアリは歯が立たないとの予測がもっぱらで、挑戦資格を疑う声も少なくない。そこで若きアリは、王座を獲得する直前の63年6月に渡英し、欧州最強の呼び声も高いクーパーと対峙。聖地ウェンブリーには、35,000人が押し寄せたとされる。デビュー以来最重量の207ポンドで調整したアリは動きが重く、左フックで痛烈なダウンを奪われるも、切れ味抜群のジャブでクーパーの瞼を切り裂き、逆転の出血TKO勝ちを収めて事無きを得た。

二十歳を過ぎて間もないアリが、リストンへの挑戦権を実力で勝ち取ったクーパーとの第1戦、80~90年代にかけて2度ブルーノが登場したのは、1923年にオープンした旧スタジアムだが、収容人員の巨大さに変わりはなく、アリが登場して以降、半世紀の間に実現したボクシング興行は、今回を含めてたった4回しかない。

期待に違わぬ熱戦になるかどうかは保証の限りではなく、むしろ期待外れの凡戦に終わる恐れが無きにも非ずというのが率直な印象ではあるものの、エポックな興行,一大事との位置づけに間違いはない。

スポーツブックのオッズは、概ね1-3で若き王者有利に傾いている。

■主なブックメイカーのオッズ

<1>ウィリアム・ヒル

ジョシュア:1.4倍

クリチコ:3倍

<2>5dimes

ジョシュア:-250(1.4倍)

クリチコ:+230(3.3倍)

<3>BETONLINE

ジョシュア:-240(約1.4倍)

クリチコ:+205(3.05倍)

<4>BOVADA

ジョシュア:-260(約1.38倍)

クリチコ:+200(3倍)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■背水のラスト・チャンスに挑むウクライナの英雄

試合のしょっぱさの割りに、人気と集客力は何故か高い。英国内におけるかつてのフランク・ブルーノと同様、ドイツを主戦場にしてきたクリチコ兄弟のタイトルマッチは、ドイツ国内の主要なサッカースタジアムで行われることが多く、秋~冬にかけて屋内競技場で開催される際にも、2万人規模の大会場が常に用意された。

加齢とともに目方を増やし、省エネ安全策に閉じこもるレノックス・ルイスの治世が終わりを告げ、後を受け継いだクリチコ兄弟もまた、大きな失敗を糧に(?)安全策を踏襲する。2メートル級の巨漢選手と、彼らに対抗すべくウェイトアップした中型のヘビー級たちが、ジャブを突いてはクリンチで一休み、ワンツーを突いてはまた抱きついて二休み。

19世紀半ばに芽吹いた、近代ボクシングの歴史そのものと言っても過言ではないヘビー級は、文字通り世界最強の証であり、ボクシングという競技を象徴する階級だった。180~190センチをゆうに超える大男たちが、リスクを承知で強打を振るい合う。

誰の目にも明らかな完全決着。ボクシング最大の醍醐味とも言うべき、究極のノックアウトを体現する。それこそがヘビー級の伝統だったのだが、年々歳々深刻化する人材の枯渇が、そのままランキングの相対的なレベルダウンを招き、巨大化と引き換えに失われたスピード&アジリティは、そのままヘビー級からスリルとスペクタクル(本来の魅力)をも喪失させた。

90年代半ば以降、主に旧ソ連・東欧圏から2メートル級の選手が続々と出現(クリチコ兄弟は先駆的存在)。急速に進んだ大型化(&高齢化)は、サイズと身体能力に恵まれた黒人の若者をNBAやMFLなどのメジャースポーツに奪われ、人材難に喘ぐ王国アメリカの没落苦境をより鮮明に浮かび上がらせる。

巨人たちに対峙するべく、180~190センチクラスの平均的なヘビー級の多くが、240~250ポンドまで増量。アンコ型のボクサーがショートジャブと駆け引きを延々続け、抱きつき合戦に終始する惨状が常態化。

60年代にアリが巻き起こしたスピード革命は完全に幕を降ろし、ホールドを過剰に許容するレフェリングの堕落、ジャブ(軽打)とペースポイントを後生大事にし過ぎるスコアリングの変節は、最重量級のリングにも省エネ・安全運転を横行させる。

「クリチコ兄弟?・・・。どうしようもないな。やつらときたら、1発打っちゃあクリンチ。その繰り返しだ。あれがチャンピオンだなんて信じられんよ。ヘビー級は死んだも同然だ。」

1960~70年代にかけて活躍し、カナダ史上最強のヘビー級と称されたジョージ・シュバロは、すっかり様変わりしたリング上の光景を嘆く。

それなりに動くことのできる大男が、打ち合いを避けてひたすらタッチゲームにいそしみ、自分より小さな相手に上から覆いかぶさるように抱きつき、最も安易な手法でインファイトを潰し時間をやり過ごす。

2000年代半ば以降続いたクリチコ兄弟の支配は、ウェルター級のフロイド・メイウェザー・Jr.、S・バンタム級のギジェルモ・リゴンドウらとともに、「いくら何でもリスクを取らなさ過ぎる」、「プロにあるまじき臆病者」、「退屈の極み」などの痛烈な非難に晒される一方で、「ハイレベルかつスキルフル」との称賛も集めた。

そんな中、ロンドン五輪の覇者アンソニー・ジョシュアが、ジャブ,ワンツーを放って果敢に距離を詰め、右の強打で強引にし止めに行く好戦的なスタイルで話題を振りまく。王国の復権を双肩に担うディオンティ・ワイルダーをあっという間に抜き去り、一躍ポスト・クリチコの筆頭に躍り出た。

2008年の北京五輪で、米国に唯一のメダル(ヘビー級銅)をもたらしたワイルダーも、分かり易いノックアウトで栄光への階段を上って来た2メートル級の黒人強打者。右のビッグショットを1発決めたら、後はひたすらタコ殴り。無名のアンダードッグを倒しまくり、遂にWBC王座を射止めたが、王座に就いたビーメン・スティバーン戦で、一定の距離をキープしながら慎重に駆け引きする待機戦術を採る。

無名のローカルボクサーたちを相手に、豪快なKOの山を築いたブロンズ・ボンバーも、世界戦になると勝手が違う。勝利を最優先する必要性から、リスクヘッジに腐心専念せざるを得ない。

一方のジョシュアは攻撃的なボクシングを貫き、首尾よくIBFタイトルを奪取。挑戦者のレベルに問題がある点はワイルダーと変わらないものの、連続KO防衛を続けて発祥国のプライドを充足させる。そしていよいよ激突への期待と関心が高まる中、10年以上の在位で圧倒的な存在感を示す統一王者クリチコがまさかの王座転落。ジョシュアと同じ英国の巨人、タイソン・フューリーとのタッチ合戦で後れを取り、大番狂わせの判定を失う(2015年11月28日/デュッセルドルフ)。

直ちにリマッチを訴えたクリチコ。だが、決定しては延期を繰り返すフューリーに業を煮やす。挙句の果てにコカインの常用が明らかとなり、噂が絶えなかったドーピング違反への疑念が信憑性を増す新チャンプ。結局フューリーは戦わずして3つのベルトとライセンスを手放す破目に陥り、ブランクの間にウェイトも300ポンドの大台へ。

メディアに向けて再三再起への抱負を語っているが、BBBofC(英国のコミッション)は、「カムバックを云々する以前に、彼にはやらなければならない事がヤマほどある。」と、厳しい姿勢を緩める気配は無し。5月初旬に、ドーピング問題に関する聴聞会が開かれるらしい。

フューリーへのリベンジが消失したクリチコに、エディ・ハーンがここぞとばかりにアタック。ベルトの奪還を目指すクリチコに、1200万ユーロ(約14億5千万円)のオファーを断る理由があろう筈もなく、両陣営の交渉は順調に進展妥結。ボクシング・ファンとメディアは、「ヘビー級頂上決戦」の実現に沸いた。

しかしながら、新旧ゴールド・メダリストを取り巻く状況にはかなりのかい離があり、「今さらクリチコでもないだろう」との辛辣な指摘も。その根拠は、一にも二にも低調に終わったフューリー戦のパフォーマンスにある。

左のガードをだらりと下げ、頭と肩を小さく素早く動かしながら、視線を中心に全身を使ったフェイントで威嚇。クリチコの出足よりも僅かに早く動き、単発の軽いヒット(タッチ)を狙い続ける。フューリーの採った待機戦術を前に、クリチコは攻め手を見出すことができないまま、焦れた展開に引きずり込まれた。

思い切って勝負できないという点は、ウクライナの英雄も同じ。接近戦をクリンチで潰すのもお互い様。一昔も二昔も前なら、気骨のあるレフェリーが再三ファイトを促していたに違いなく、両者に減点を宣告しかねないダル・ファイト。勇気と大胆さに欠ける大男2人が、どこまでもお触りを応酬する。真剣に見続けるのが辛くなる、欠伸の出そうなお見合いの12ラウンズをようやく終了。

「勝者無し。どっちも負け。」

有体に申せば、ドロー裁定が適当な塩試合。どちらも月桂冠に値しない。ホーム・アドバンテージを持つクリチコが、僅少差の判定をモノにすると思いきや、オフィシャルジャッジは3名とも挑戦者フューリーを支持。

※プエルトリコ:112-115, 米:112-115,亜:111-116

伏兵に王座を追われたクリチコは、以後1年半に渡ってリングから遠ざかっている。年齢も41歳になった。さして速いとは言えないフューリーが仕掛けた、通り一遍の陽動作戦にハマり、まんまとしてやられた無策ぶりに、失望落胆したファンもかなり多かったのでは。

フューリー戦の情けない姿を思い返すと、飛ぶ鳥を落とす勢いのジョシュアには到底及ばないと考えても止むを得ない。序盤の即決KOすら有り得ると、新旧交代への希望も込みで、一方的な予想を繰り広げる人がいるのもよくわかる。

現実問題として、40代に突入したクリチコに戦い方を変えろと要求するのは酷だ。今とは別人のように積極果敢に打ち合っていた若い頃、無名の黒人中堅選手によもやのTKO負けで初黒星を喫し、WBO王者となった後も、ほとんどノーマークに近いコリー・サンダース,レーモン・ブリュースターの2人に撃沈された。

手痛いKO負けをきっかけに、ウクライナの巨人は塩分濃度を一気に引き上げる。プロ入り以来、兄と一緒に指導を受けてきたフリッツ・ズダネク(ドイツを代表するベテラン・コーチ)から、エマニュエル・スチュワートにチーフをチェンジしたのもこの頃だった。

トーマス・ハーンズの”デトロイト・スタイル”で一世を風靡したスチュワートは、右ストレートに抜群の威力を持つ長身のパンチャーを好む。「勘違いしている連中も多いが、ウラド(クリチコの愛称)の右は、レノックス(ルイス)に引けを取らない。現代最高のパワーヒッターだ。」と歴戦の名匠は褒めちぎり、「しゃかりきになって打ち合う必要など、そもそもないんだ。」とモデル・チェンジを急ぐ。

手数も運動量もグンと落とし、あれらもないクリンチ&ホールドを繰り出す。バランスを崩すほどの強打を封印し、上背とリーチを最大限に活かしたディフェンシブな戦い方に我が目を疑い、「No!」を突きつけるファンも少なくなかった。露わになった打たれ脆さをカバーする為、キャリア晩年のレノックス・ルイスを彷彿とさせる、徹底したリスク・マネージメントを導入。

マニー・スチュワートが短期間に施した全面的なリニューアルは、望外の長期安定政権をクリチコに与えた。「倒されることを恐れず、ジョシュアと打ち合え!」と求めるのは、いかにも無理があり過ぎる。

だが、政治家に転身した兄ヴィタリは、フューリー戦の敗因について次のように語り、サミュエル・ピーターとの再戦(2011年月)をサンプルケースに上げ、修正と改善の方向性について明らかにした。

「距離を取るばかりでさっぱり前に出て来ないフューリーに、ウラドは合わせ過ぎてしまった。パッシブになり、手数も出なかったことが最大の失敗だ。自分からもっと距離を詰めて、素早くコンパクトなパンチを3~4発まとめて行けば、フューリー程度の相手なら問題なく倒せた筈だ。」

「フューリーの時と同じく、相手の正面に立って見過ぎてしまうのは、ジョシュアにみすみす勝利をくれてやるようなものだ。絶対に冒してはいけないミスと言える。2011年のサミュエル・ピーター(第2)戦のように、攻める時は3~4発の手数をまとめて出す。それはジョシュアに対して、最も有効な武器になる。」

「(41歳の)ウラドに、”次(2度目)”はない。王座に復帰する機会は、これが最後と考えなくてはならない。(27歳の)ジョシュアには、これからもチャンスがあるだろう。覚悟を持って、ウラドはリングに上がる。勝利は我々の手中にある。」

大規模な興行を手掛けるエディ・ハーン(英国で今最も勢いに乗る若きプロモーター)も、「契約に再戦条項は含まれていない。」と明言。「再戦があるとすれば、競った内容で判定になり、明確な疑義が呈された場合か、アンソニーがノックアウトされた場合に限られる。あり得ないと確信しているが・・・。」

現地で行われた公開練習で、クリチコがジョナサン・バンクス(チーフトレーナー/エマニュエル・スチュワートの遺言で後継者となった)とともに披露したミットワークは、背水の陣を強調する兄ヴィタリの言葉を裏付けるものだった。

※参考:クリチコのトレーニング映像

<1>公開練習

https://www.youtube.com/watch?v=_iuj78PGDLk

<2>追い込み段階のライト・スパーリング

https://www.youtube.com/watch?v=owslT4-Zals

https://www.youtube.com/watch?v=rv2YRq60csk

<3>追い込み段階のミットワーク

https://www.youtube.com/watch?v=g8eE6bsxt3Y

恒例となった豪州キャンプの映像も公開されているが、ミット打ちは現地入りしてから行われた最新(後)の公開練習とほぼ同じ。細かいステップでリズムを刻みつつ、前後左右にポジションを変え、シャープかつコンパクトなパンチを放つ。ワンツーでは終わらず、フックやアッパーを混ぜながらスリー・フォーと手数をまとめて行く。

頭と肩を小さく左右上下に振り、鋭いコンビネーションで崩しを入れる。それはまるで、20世紀に活躍したボクサーたちの動きそのもの。そしてノー・ヘッドギアのライト・スパーでは、フットワークに磨きをかける姿も確認できる。

フューリーほどトリッキーかつ挑発的ではないが、伏兵にしてやられた足捌きとフェイントをそっくり頂いた格好。ジョシュアのモビリティを、十二分に意識した対策でもある。

だがしかし、14歳も年の離れた若き王者のパワーを前に、最高水準にまで高められるであろう警戒レベルを、果たしてどこまで引き下げることが可能なのか。公開された練習映像通りに、本番のリングでも動け続けられる確証は無い。ジョシュアの若さと勢いを逆手に取る意味でも、いつも以上に駆け引き&ディフェンス重視に傾き、フューリー戦どころではなく、世界中のファンから非難を浴びたポベトキン戦の二の舞すらあり得るのではないかと、ついついあらぬ想像をしてしまう。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■勝敗のカギを握るジョシュアの出方

昇竜の勢いでスターダムを懸け上がりつつあるジョシュアにも、当然穴はある。まずは、プロとしての経験値、こなした試合(絶対)数の不足。レコードに並ぶ対戦相手の中に、掛け値なしに一級品と太鼓判を押せる名前はない。

現代のトップアマ出身者に共通する上体の硬さは、倒して勝つボクシングを志向しているからでもあるが、筋力に頼って強打する傾向が目につく。早い時間帯に右を決めることができればいいけれど、ラウンドが長引いた時のスタミナ、集中力の維持に不安を残す。

上体の力みは、そのまま打ち終わりの処理の甘さを誘発する。駆け出しのアマ時代に負けたディリアン・ホワイトとの雪辱戦(2015年12月)で、功を急いだジョシュアはそのウィークネスを突かれた。

前がかりになってホワイトの正面に立ち続け、直進を繰り返す中、右ストレートの打ち終わりに左フックを合わせられてグラつく。倒そうとして手数をまとめる際に、攻撃が単調になってディフェンスが御留守になるのは良くあることで、ジョシュアに限った話ではないが、もともとサイドへの動きに乏しく、前後の出入り中心のジョシュアだけに、クリチコに対して同じ要領で直進すると怖い。

ジョシュアの練習映像は、クリチコ以上に公開されており、スピードとサイドへの動きを意識したメニュー、全身をくまなく鍛え上げるフィジカル・トレーニングの様子が見て取れる。

※参考:ジョシュアのトレーニング映像

<1>公開練習

https://www.youtube.com/watch?v=6G7EhpEXvEY

<2>キャンプでのトレーニング

https://www.youtube.com/watch?v=cvhahM3VP3I

https://www.youtube.com/watch?v=-c-vDpKwBj0

公開練習でのミット打ちは、ガードの堅持がテーマ。高い位置に保持したコンパクトなガードを崩さず、構えた位置からスピーディなショートを放ち、速やかに元の位置へ戻す。基本中の基本とも言うべき動作だが、打ち終わりの処理に気を配り、僅かな緩みと甘さも許さない。一瞬の隙が、取り返しのつかない窮地に自らを追い込む。クリチコの右に対する陣営の危機感が、改善されたジョシュアの動きによく表れていた。

前後の出入りだけでなく、左右にも細かく動く足の運び。同じポジションに留まり続けず、頭の位置にも注意が払われている。万が一にもクリチコの右をまともに浴びたら、そこですべてが終わりかねない。最悪のシナリオ、最大のリスクを排除することに、王者陣営は全力を上げて取り組む。

合わせ鏡を見ているかのごとく、ミット打ちで見せた両雄の動きは良く似ている。頭と肩を良く振り、丁寧なステップでリズムとテンポを刻みながら、ショートパンチをコンビで打つ。繰り返しになるが、20世紀のボクサーたちを彷彿とさせるその姿は、思わず先祖返りと表したくなるほど。

ガードを修正した次代のエースが、これまで通りスタートと同時に攻め込んで倒しにかかるのか、慎重に出入りしながらクリチコを誘い、右の一撃を狙うのか。はたまたフューリー同様、一切のリスクテイクを拒否して駆け引き合戦に終始するのか・・・。

フューリーに敗れて丸腰にされたとはいえ、試合内容はどっちもどっち。ディシプリンに優れ、ハードワークと節制を怠らないクリチコのフィジカルには、顕著な衰えは感じられなかった。今は亡きスチュワートが絶賛を惜しまなかった右の強打も、休火山と化してしまった訳ではない。

本番のリング上で、想定していた通りにできる保証が無いのは、ジョシュアも同じだ。クリチコの圧力に押されて、猫を噛む窮鼠となって墓穴を掘る最悪の事態もあり得るだろうし、”フューリーの再来”となって安全策に閉じこもってしまうかもしれない。

奇しくも、同じ方向性を志向した両雄の修正。しかし、より徹底されているのは14最年少の若きチャンプ。年齢の差とブランクを考慮して、6-4でジョシュア有利と見るのが妥当と思いつつ、王者が真っ正直にワンツーで直進したり、クリチコのワンツーに対して真っ直ぐ下がるだけなら、予期せぬ波乱もあり。

王者陣営がフューリーに倣い、安全策を選択する可能性とホーム・アドバンテージも込みで、一応ジョシュアの小~中差判定防衛と見立てておこう。

◎王者ジョシュア(27歳)/前日計量250.1ポンド

戦績:18戦全勝(18KO)

アマ通算:40勝3敗

2012年ロンドン五輪S・ヘビー級金メダル

2011年世界選手権(バクー)S・ヘビー級銀メダル

身長:198センチ,リーチ:208センチ

右ボクサーファイター

◎元王者クリチコ(41歳)/前日計量240.4ポンド

戦績:68戦64勝(53KO)4敗

アマ通算:140戦134勝(65RSC・KO)6敗

1996年アトランタ五輪S・ヘビー級金メダル

1996年欧州選手権(デンマーク)S・ヘビー級金メダル

1995年軍人世界選手権(イタリア)ヘビー級金メダル

1994年ジュニア世界選手権(トルコ)ヘビー級銀メダル

1993年ジュニア欧州選手権(ギリシャ)ヘビー級金メダル

身長:198センチ,リーチ:206センチ

右ボクサー

過去最重量の250ポンド超で秤に乗ったジョシュアは、マニー・パッキャオよろしく、スピード&アジリティを維持したまま増量する道を選択。継続的にフィジカルの強化に励んできた。

アマ時代よりも二回り近く大きくなり、逞しく発達した上半身を見て、禁止薬物の使用を疑う声もチラホラ聞こえてはくるが、ネット上で視聴可能なトレーニング映像を見る限り、筋トレはマシーンではなく自重を利用したメニューが目立つ。

不惑に突入したクリチコは、2009年6月のルスラン・チャガエフ戦以来となる軽量。ジョシュアのモビリティに対抗する為、しっかり絞り込んできたとの印象。ウェイト・コントロールが、ブランクと加齢にどんな影響をもたらすのか・・・。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■オフィシャル

主審:デヴィッド・フィールズ(米/ニュージャージー州)

副審:

ドン・トレッラ(米/コネチカット州)

スティーブ・ウェイスフィールド(米/ニュージャージー州)

ネルソン・バスケス(プエルトリコ)

立会人(スーパーバイザー):

WBA:未発表

IBF:リンゼイ・タッカー(ランキング委員長)

IBO:エド・レヴァイン(IBO会長)

※マイナー団体IBOの王座も懸けられる

2団体統一王者 アンソニー・ジョシュア(英) VS 元3団体統一王者 ウラディーミル・クリチコ(ウクライナ)

朝鮮半島の情勢が日々緊張の度を増す中、相も変わらずボクシングを追いかけ続ける我と我が身を情けないと思いつつ、これだけ注目を集めるカードに何も言及しない訳にも行かない。困ったものだ・・・。

2012年ロンドン五輪の金メダリストにして、IBFとWBAのベルトを巻くジョシュアに、永らく最重量級に君臨したウクライナの英雄クリチコ(1996年アトランタ五輪金メダル)が、王朝の復活を賭して挑む。

試合会場は、サッカーの聖地と呼ばれるウェンブリー・スタジアム。バルセロナの本拠地カンプ・ノウとともに、9万人超のキャパシティを誇る巨大競技場。1月17日に売り出されたチケットは、僅か1時間で8万枚を完売。プロモーターのハーンは、新たに5千枚を追加発売したが、これもあっという間に売り切れ。試合当日、ウェンブリーは9万人規模の大観衆で埋め尽くされる。

聖地ウェンブリーでのボクシング興行は、2014年5月30日に行われたカール・フローチ VS ジョージ・グローブス第2戦(WBA・IBF S・ミドル級王座戦)以来3年ぶりとなるが、近代ボクシング発祥国のイングランドにとって特別なイベントだ。

7万7千人を集めたとされるフローチ VS グローブス IIより以前になると、しょっぱい試合ぶりがウソのように高い人気を誇り、熱い支持を受け続けたヘビー・ウェイト,フランク・ブルーノまで遡る。1995年9月2日のオリバー・マッコール戦(WBC王座獲得)で23,000人を動員し、それより9年前(1986年7月9日/WBA王座挑戦/11回TKO負け)のティム・ウィザスプーン戦では、4万人と発表されている。

そしてブルーノより前になると、1963年6月18日のモハメッド・アリ VS ヘンリー・クーパー第1戦まで一気にタイムスリップ。ローマ五輪L・ヘビー級でアマの頂点に立った後、ヘビー級に上げてプロ入りしたヤング・カシアス・クレイは、オールド・アーチー・ムーアに続いて強豪ダグ・ジョーンズを連破。

時の王者ソニー・リストンへの挑戦が具体化し始めてはいたが、頭の堅い(?)ファンや識者たちから、ノーガードのままリングをサークリングする革新的なスタイルをまったく理解されず、予告KOを始めとするビッグマウスへの嫌悪感はもとより、L・ヘビー上がり故の線の細さを指摘され続けていた。

リストンの圧倒的な破壊力を前に、改名前のアリは歯が立たないとの予測がもっぱらで、挑戦資格を疑う声も少なくない。そこで若きアリは、王座を獲得する直前の63年6月に渡英し、欧州最強の呼び声も高いクーパーと対峙。聖地ウェンブリーには、35,000人が押し寄せたとされる。デビュー以来最重量の207ポンドで調整したアリは動きが重く、左フックで痛烈なダウンを奪われるも、切れ味抜群のジャブでクーパーの瞼を切り裂き、逆転の出血TKO勝ちを収めて事無きを得た。

二十歳を過ぎて間もないアリが、リストンへの挑戦権を実力で勝ち取ったクーパーとの第1戦、80~90年代にかけて2度ブルーノが登場したのは、1923年にオープンした旧スタジアムだが、収容人員の巨大さに変わりはなく、アリが登場して以降、半世紀の間に実現したボクシング興行は、今回を含めてたった4回しかない。

期待に違わぬ熱戦になるかどうかは保証の限りではなく、むしろ期待外れの凡戦に終わる恐れが無きにも非ずというのが率直な印象ではあるものの、エポックな興行,一大事との位置づけに間違いはない。

スポーツブックのオッズは、概ね1-3で若き王者有利に傾いている。

■主なブックメイカーのオッズ

<1>ウィリアム・ヒル

ジョシュア:1.4倍

クリチコ:3倍

<2>5dimes

ジョシュア:-250(1.4倍)

クリチコ:+230(3.3倍)

<3>BETONLINE

ジョシュア:-240(約1.4倍)

クリチコ:+205(3.05倍)

<4>BOVADA

ジョシュア:-260(約1.38倍)

クリチコ:+200(3倍)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■背水のラスト・チャンスに挑むウクライナの英雄

試合のしょっぱさの割りに、人気と集客力は何故か高い。英国内におけるかつてのフランク・ブルーノと同様、ドイツを主戦場にしてきたクリチコ兄弟のタイトルマッチは、ドイツ国内の主要なサッカースタジアムで行われることが多く、秋~冬にかけて屋内競技場で開催される際にも、2万人規模の大会場が常に用意された。

加齢とともに目方を増やし、省エネ安全策に閉じこもるレノックス・ルイスの治世が終わりを告げ、後を受け継いだクリチコ兄弟もまた、大きな失敗を糧に(?)安全策を踏襲する。2メートル級の巨漢選手と、彼らに対抗すべくウェイトアップした中型のヘビー級たちが、ジャブを突いてはクリンチで一休み、ワンツーを突いてはまた抱きついて二休み。

19世紀半ばに芽吹いた、近代ボクシングの歴史そのものと言っても過言ではないヘビー級は、文字通り世界最強の証であり、ボクシングという競技を象徴する階級だった。180~190センチをゆうに超える大男たちが、リスクを承知で強打を振るい合う。

誰の目にも明らかな完全決着。ボクシング最大の醍醐味とも言うべき、究極のノックアウトを体現する。それこそがヘビー級の伝統だったのだが、年々歳々深刻化する人材の枯渇が、そのままランキングの相対的なレベルダウンを招き、巨大化と引き換えに失われたスピード&アジリティは、そのままヘビー級からスリルとスペクタクル(本来の魅力)をも喪失させた。

90年代半ば以降、主に旧ソ連・東欧圏から2メートル級の選手が続々と出現(クリチコ兄弟は先駆的存在)。急速に進んだ大型化(&高齢化)は、サイズと身体能力に恵まれた黒人の若者をNBAやMFLなどのメジャースポーツに奪われ、人材難に喘ぐ王国アメリカの没落苦境をより鮮明に浮かび上がらせる。

巨人たちに対峙するべく、180~190センチクラスの平均的なヘビー級の多くが、240~250ポンドまで増量。アンコ型のボクサーがショートジャブと駆け引きを延々続け、抱きつき合戦に終始する惨状が常態化。

60年代にアリが巻き起こしたスピード革命は完全に幕を降ろし、ホールドを過剰に許容するレフェリングの堕落、ジャブ(軽打)とペースポイントを後生大事にし過ぎるスコアリングの変節は、最重量級のリングにも省エネ・安全運転を横行させる。

「クリチコ兄弟?・・・。どうしようもないな。やつらときたら、1発打っちゃあクリンチ。その繰り返しだ。あれがチャンピオンだなんて信じられんよ。ヘビー級は死んだも同然だ。」

1960~70年代にかけて活躍し、カナダ史上最強のヘビー級と称されたジョージ・シュバロは、すっかり様変わりしたリング上の光景を嘆く。

それなりに動くことのできる大男が、打ち合いを避けてひたすらタッチゲームにいそしみ、自分より小さな相手に上から覆いかぶさるように抱きつき、最も安易な手法でインファイトを潰し時間をやり過ごす。

2000年代半ば以降続いたクリチコ兄弟の支配は、ウェルター級のフロイド・メイウェザー・Jr.、S・バンタム級のギジェルモ・リゴンドウらとともに、「いくら何でもリスクを取らなさ過ぎる」、「プロにあるまじき臆病者」、「退屈の極み」などの痛烈な非難に晒される一方で、「ハイレベルかつスキルフル」との称賛も集めた。

そんな中、ロンドン五輪の覇者アンソニー・ジョシュアが、ジャブ,ワンツーを放って果敢に距離を詰め、右の強打で強引にし止めに行く好戦的なスタイルで話題を振りまく。王国の復権を双肩に担うディオンティ・ワイルダーをあっという間に抜き去り、一躍ポスト・クリチコの筆頭に躍り出た。

2008年の北京五輪で、米国に唯一のメダル(ヘビー級銅)をもたらしたワイルダーも、分かり易いノックアウトで栄光への階段を上って来た2メートル級の黒人強打者。右のビッグショットを1発決めたら、後はひたすらタコ殴り。無名のアンダードッグを倒しまくり、遂にWBC王座を射止めたが、王座に就いたビーメン・スティバーン戦で、一定の距離をキープしながら慎重に駆け引きする待機戦術を採る。

無名のローカルボクサーたちを相手に、豪快なKOの山を築いたブロンズ・ボンバーも、世界戦になると勝手が違う。勝利を最優先する必要性から、リスクヘッジに腐心専念せざるを得ない。

一方のジョシュアは攻撃的なボクシングを貫き、首尾よくIBFタイトルを奪取。挑戦者のレベルに問題がある点はワイルダーと変わらないものの、連続KO防衛を続けて発祥国のプライドを充足させる。そしていよいよ激突への期待と関心が高まる中、10年以上の在位で圧倒的な存在感を示す統一王者クリチコがまさかの王座転落。ジョシュアと同じ英国の巨人、タイソン・フューリーとのタッチ合戦で後れを取り、大番狂わせの判定を失う(2015年11月28日/デュッセルドルフ)。

直ちにリマッチを訴えたクリチコ。だが、決定しては延期を繰り返すフューリーに業を煮やす。挙句の果てにコカインの常用が明らかとなり、噂が絶えなかったドーピング違反への疑念が信憑性を増す新チャンプ。結局フューリーは戦わずして3つのベルトとライセンスを手放す破目に陥り、ブランクの間にウェイトも300ポンドの大台へ。

メディアに向けて再三再起への抱負を語っているが、BBBofC(英国のコミッション)は、「カムバックを云々する以前に、彼にはやらなければならない事がヤマほどある。」と、厳しい姿勢を緩める気配は無し。5月初旬に、ドーピング問題に関する聴聞会が開かれるらしい。

フューリーへのリベンジが消失したクリチコに、エディ・ハーンがここぞとばかりにアタック。ベルトの奪還を目指すクリチコに、1200万ユーロ(約14億5千万円)のオファーを断る理由があろう筈もなく、両陣営の交渉は順調に進展妥結。ボクシング・ファンとメディアは、「ヘビー級頂上決戦」の実現に沸いた。

しかしながら、新旧ゴールド・メダリストを取り巻く状況にはかなりのかい離があり、「今さらクリチコでもないだろう」との辛辣な指摘も。その根拠は、一にも二にも低調に終わったフューリー戦のパフォーマンスにある。

左のガードをだらりと下げ、頭と肩を小さく素早く動かしながら、視線を中心に全身を使ったフェイントで威嚇。クリチコの出足よりも僅かに早く動き、単発の軽いヒット(タッチ)を狙い続ける。フューリーの採った待機戦術を前に、クリチコは攻め手を見出すことができないまま、焦れた展開に引きずり込まれた。

思い切って勝負できないという点は、ウクライナの英雄も同じ。接近戦をクリンチで潰すのもお互い様。一昔も二昔も前なら、気骨のあるレフェリーが再三ファイトを促していたに違いなく、両者に減点を宣告しかねないダル・ファイト。勇気と大胆さに欠ける大男2人が、どこまでもお触りを応酬する。真剣に見続けるのが辛くなる、欠伸の出そうなお見合いの12ラウンズをようやく終了。

「勝者無し。どっちも負け。」

有体に申せば、ドロー裁定が適当な塩試合。どちらも月桂冠に値しない。ホーム・アドバンテージを持つクリチコが、僅少差の判定をモノにすると思いきや、オフィシャルジャッジは3名とも挑戦者フューリーを支持。

※プエルトリコ:112-115, 米:112-115,亜:111-116

伏兵に王座を追われたクリチコは、以後1年半に渡ってリングから遠ざかっている。年齢も41歳になった。さして速いとは言えないフューリーが仕掛けた、通り一遍の陽動作戦にハマり、まんまとしてやられた無策ぶりに、失望落胆したファンもかなり多かったのでは。

フューリー戦の情けない姿を思い返すと、飛ぶ鳥を落とす勢いのジョシュアには到底及ばないと考えても止むを得ない。序盤の即決KOすら有り得ると、新旧交代への希望も込みで、一方的な予想を繰り広げる人がいるのもよくわかる。

現実問題として、40代に突入したクリチコに戦い方を変えろと要求するのは酷だ。今とは別人のように積極果敢に打ち合っていた若い頃、無名の黒人中堅選手によもやのTKO負けで初黒星を喫し、WBO王者となった後も、ほとんどノーマークに近いコリー・サンダース,レーモン・ブリュースターの2人に撃沈された。

手痛いKO負けをきっかけに、ウクライナの巨人は塩分濃度を一気に引き上げる。プロ入り以来、兄と一緒に指導を受けてきたフリッツ・ズダネク(ドイツを代表するベテラン・コーチ)から、エマニュエル・スチュワートにチーフをチェンジしたのもこの頃だった。

トーマス・ハーンズの”デトロイト・スタイル”で一世を風靡したスチュワートは、右ストレートに抜群の威力を持つ長身のパンチャーを好む。「勘違いしている連中も多いが、ウラド(クリチコの愛称)の右は、レノックス(ルイス)に引けを取らない。現代最高のパワーヒッターだ。」と歴戦の名匠は褒めちぎり、「しゃかりきになって打ち合う必要など、そもそもないんだ。」とモデル・チェンジを急ぐ。

手数も運動量もグンと落とし、あれらもないクリンチ&ホールドを繰り出す。バランスを崩すほどの強打を封印し、上背とリーチを最大限に活かしたディフェンシブな戦い方に我が目を疑い、「No!」を突きつけるファンも少なくなかった。露わになった打たれ脆さをカバーする為、キャリア晩年のレノックス・ルイスを彷彿とさせる、徹底したリスク・マネージメントを導入。

マニー・スチュワートが短期間に施した全面的なリニューアルは、望外の長期安定政権をクリチコに与えた。「倒されることを恐れず、ジョシュアと打ち合え!」と求めるのは、いかにも無理があり過ぎる。

だが、政治家に転身した兄ヴィタリは、フューリー戦の敗因について次のように語り、サミュエル・ピーターとの再戦(2011年月)をサンプルケースに上げ、修正と改善の方向性について明らかにした。

「距離を取るばかりでさっぱり前に出て来ないフューリーに、ウラドは合わせ過ぎてしまった。パッシブになり、手数も出なかったことが最大の失敗だ。自分からもっと距離を詰めて、素早くコンパクトなパンチを3~4発まとめて行けば、フューリー程度の相手なら問題なく倒せた筈だ。」

「フューリーの時と同じく、相手の正面に立って見過ぎてしまうのは、ジョシュアにみすみす勝利をくれてやるようなものだ。絶対に冒してはいけないミスと言える。2011年のサミュエル・ピーター(第2)戦のように、攻める時は3~4発の手数をまとめて出す。それはジョシュアに対して、最も有効な武器になる。」

「(41歳の)ウラドに、”次(2度目)”はない。王座に復帰する機会は、これが最後と考えなくてはならない。(27歳の)ジョシュアには、これからもチャンスがあるだろう。覚悟を持って、ウラドはリングに上がる。勝利は我々の手中にある。」

大規模な興行を手掛けるエディ・ハーン(英国で今最も勢いに乗る若きプロモーター)も、「契約に再戦条項は含まれていない。」と明言。「再戦があるとすれば、競った内容で判定になり、明確な疑義が呈された場合か、アンソニーがノックアウトされた場合に限られる。あり得ないと確信しているが・・・。」

現地で行われた公開練習で、クリチコがジョナサン・バンクス(チーフトレーナー/エマニュエル・スチュワートの遺言で後継者となった)とともに披露したミットワークは、背水の陣を強調する兄ヴィタリの言葉を裏付けるものだった。

※参考:クリチコのトレーニング映像

<1>公開練習

https://www.youtube.com/watch?v=_iuj78PGDLk

<2>追い込み段階のライト・スパーリング

https://www.youtube.com/watch?v=owslT4-Zals

https://www.youtube.com/watch?v=rv2YRq60csk

<3>追い込み段階のミットワーク

https://www.youtube.com/watch?v=g8eE6bsxt3Y

恒例となった豪州キャンプの映像も公開されているが、ミット打ちは現地入りしてから行われた最新(後)の公開練習とほぼ同じ。細かいステップでリズムを刻みつつ、前後左右にポジションを変え、シャープかつコンパクトなパンチを放つ。ワンツーでは終わらず、フックやアッパーを混ぜながらスリー・フォーと手数をまとめて行く。

頭と肩を小さく左右上下に振り、鋭いコンビネーションで崩しを入れる。それはまるで、20世紀に活躍したボクサーたちの動きそのもの。そしてノー・ヘッドギアのライト・スパーでは、フットワークに磨きをかける姿も確認できる。

フューリーほどトリッキーかつ挑発的ではないが、伏兵にしてやられた足捌きとフェイントをそっくり頂いた格好。ジョシュアのモビリティを、十二分に意識した対策でもある。

だがしかし、14歳も年の離れた若き王者のパワーを前に、最高水準にまで高められるであろう警戒レベルを、果たしてどこまで引き下げることが可能なのか。公開された練習映像通りに、本番のリングでも動け続けられる確証は無い。ジョシュアの若さと勢いを逆手に取る意味でも、いつも以上に駆け引き&ディフェンス重視に傾き、フューリー戦どころではなく、世界中のファンから非難を浴びたポベトキン戦の二の舞すらあり得るのではないかと、ついついあらぬ想像をしてしまう。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■勝敗のカギを握るジョシュアの出方

昇竜の勢いでスターダムを懸け上がりつつあるジョシュアにも、当然穴はある。まずは、プロとしての経験値、こなした試合(絶対)数の不足。レコードに並ぶ対戦相手の中に、掛け値なしに一級品と太鼓判を押せる名前はない。

現代のトップアマ出身者に共通する上体の硬さは、倒して勝つボクシングを志向しているからでもあるが、筋力に頼って強打する傾向が目につく。早い時間帯に右を決めることができればいいけれど、ラウンドが長引いた時のスタミナ、集中力の維持に不安を残す。

上体の力みは、そのまま打ち終わりの処理の甘さを誘発する。駆け出しのアマ時代に負けたディリアン・ホワイトとの雪辱戦(2015年12月)で、功を急いだジョシュアはそのウィークネスを突かれた。

前がかりになってホワイトの正面に立ち続け、直進を繰り返す中、右ストレートの打ち終わりに左フックを合わせられてグラつく。倒そうとして手数をまとめる際に、攻撃が単調になってディフェンスが御留守になるのは良くあることで、ジョシュアに限った話ではないが、もともとサイドへの動きに乏しく、前後の出入り中心のジョシュアだけに、クリチコに対して同じ要領で直進すると怖い。

ジョシュアの練習映像は、クリチコ以上に公開されており、スピードとサイドへの動きを意識したメニュー、全身をくまなく鍛え上げるフィジカル・トレーニングの様子が見て取れる。

※参考:ジョシュアのトレーニング映像

<1>公開練習

https://www.youtube.com/watch?v=6G7EhpEXvEY

<2>キャンプでのトレーニング

https://www.youtube.com/watch?v=cvhahM3VP3I

https://www.youtube.com/watch?v=-c-vDpKwBj0

公開練習でのミット打ちは、ガードの堅持がテーマ。高い位置に保持したコンパクトなガードを崩さず、構えた位置からスピーディなショートを放ち、速やかに元の位置へ戻す。基本中の基本とも言うべき動作だが、打ち終わりの処理に気を配り、僅かな緩みと甘さも許さない。一瞬の隙が、取り返しのつかない窮地に自らを追い込む。クリチコの右に対する陣営の危機感が、改善されたジョシュアの動きによく表れていた。

前後の出入りだけでなく、左右にも細かく動く足の運び。同じポジションに留まり続けず、頭の位置にも注意が払われている。万が一にもクリチコの右をまともに浴びたら、そこですべてが終わりかねない。最悪のシナリオ、最大のリスクを排除することに、王者陣営は全力を上げて取り組む。

合わせ鏡を見ているかのごとく、ミット打ちで見せた両雄の動きは良く似ている。頭と肩を良く振り、丁寧なステップでリズムとテンポを刻みながら、ショートパンチをコンビで打つ。繰り返しになるが、20世紀のボクサーたちを彷彿とさせるその姿は、思わず先祖返りと表したくなるほど。

ガードを修正した次代のエースが、これまで通りスタートと同時に攻め込んで倒しにかかるのか、慎重に出入りしながらクリチコを誘い、右の一撃を狙うのか。はたまたフューリー同様、一切のリスクテイクを拒否して駆け引き合戦に終始するのか・・・。

フューリーに敗れて丸腰にされたとはいえ、試合内容はどっちもどっち。ディシプリンに優れ、ハードワークと節制を怠らないクリチコのフィジカルには、顕著な衰えは感じられなかった。今は亡きスチュワートが絶賛を惜しまなかった右の強打も、休火山と化してしまった訳ではない。

本番のリング上で、想定していた通りにできる保証が無いのは、ジョシュアも同じだ。クリチコの圧力に押されて、猫を噛む窮鼠となって墓穴を掘る最悪の事態もあり得るだろうし、”フューリーの再来”となって安全策に閉じこもってしまうかもしれない。

奇しくも、同じ方向性を志向した両雄の修正。しかし、より徹底されているのは14最年少の若きチャンプ。年齢の差とブランクを考慮して、6-4でジョシュア有利と見るのが妥当と思いつつ、王者が真っ正直にワンツーで直進したり、クリチコのワンツーに対して真っ直ぐ下がるだけなら、予期せぬ波乱もあり。

王者陣営がフューリーに倣い、安全策を選択する可能性とホーム・アドバンテージも込みで、一応ジョシュアの小~中差判定防衛と見立てておこう。

◎王者ジョシュア(27歳)/前日計量250.1ポンド

戦績:18戦全勝(18KO)

アマ通算:40勝3敗

2012年ロンドン五輪S・ヘビー級金メダル

2011年世界選手権(バクー)S・ヘビー級銀メダル

身長:198センチ,リーチ:208センチ

右ボクサーファイター

◎元王者クリチコ(41歳)/前日計量240.4ポンド

戦績:68戦64勝(53KO)4敗

アマ通算:140戦134勝(65RSC・KO)6敗

1996年アトランタ五輪S・ヘビー級金メダル

1996年欧州選手権(デンマーク)S・ヘビー級金メダル

1995年軍人世界選手権(イタリア)ヘビー級金メダル

1994年ジュニア世界選手権(トルコ)ヘビー級銀メダル

1993年ジュニア欧州選手権(ギリシャ)ヘビー級金メダル

身長:198センチ,リーチ:206センチ

右ボクサー

過去最重量の250ポンド超で秤に乗ったジョシュアは、マニー・パッキャオよろしく、スピード&アジリティを維持したまま増量する道を選択。継続的にフィジカルの強化に励んできた。

アマ時代よりも二回り近く大きくなり、逞しく発達した上半身を見て、禁止薬物の使用を疑う声もチラホラ聞こえてはくるが、ネット上で視聴可能なトレーニング映像を見る限り、筋トレはマシーンではなく自重を利用したメニューが目立つ。

不惑に突入したクリチコは、2009年6月のルスラン・チャガエフ戦以来となる軽量。ジョシュアのモビリティに対抗する為、しっかり絞り込んできたとの印象。ウェイト・コントロールが、ブランクと加齢にどんな影響をもたらすのか・・・。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■オフィシャル

主審:デヴィッド・フィールズ(米/ニュージャージー州)

副審:

ドン・トレッラ(米/コネチカット州)

スティーブ・ウェイスフィールド(米/ニュージャージー州)

ネルソン・バスケス(プエルトリコ)

立会人(スーパーバイザー):

WBA:未発表

IBF:リンゼイ・タッカー(ランキング委員長)

IBO:エド・レヴァイン(IBO会長)

※マイナー団体IBOの王座も懸けられる