1920年 平元兵吾著『日米戦ふ可きか』

二十 日米戦争の煽動論者 黄禍論の死骸

基督教国民に封して、黄禍の恐るべきことを報告したのは、今より約二十三四年前、彼の独逸皇帝ウエルへルムであつたことは世の知るが如しである。欧米文明と東洋文明の異なれる点に迫及して、両者の接近を遮るが為には、洵にこよなき扇動剤であった。此の幻想的煽動論をして、最も克く迎合したのは、英国でも仏国でもなく、また本家本元の独逸でもなくて、実に露国とそして米国であったのである。

其の幻想の中毒を受けて、満洲を取り朝鮮を屠らんとして、一敗血に塗 れた露国は、黄禍論者よりすれば、愈々其の民の手に懸つた犠牲者であった。 だが、当時に於ける本尊宗の独帝は、驚くべき大陰謀を企てつゞあったもので、列強を糾合して、大英国に当たらんとし、日露の戦役に対しては、終始露国の為め、慇懃これ努め、独露両帝の間に交換された文書内容は、同国の国務大臣は勿論、何人と雖も興り知らないのであった。

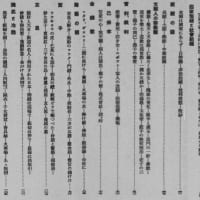

其の大要に関して先年、米国のクロニクル新聞社に依りて公表された。即ち左の数通の書はこれである。

ヴラデイマー、バートフ及びシエゴシフ両氏の許可に依り、1904、5、6、7年の四年度に亘りて、露帝、ニコラスと独逸帝カイザーの両人間に交換されたる、絶対秘密文書公表されたり。同文書は当時の露国各大臣すらも知らず、僅かに最近旧帝のサークオセロに於ける手文庫中より発見されたるもの也。

諸通信に依りて想像するに、当時独帝が如何に奸黠(カンカツ=心がねじけて狡い)阿媚(アビ=媚びへつらう)を弄して、露帝を龍絡して、排英の気を注入せんことに努力せしかは、実に驚くの外なく、又目的の為めには手段を選ばざる彼の手腕は、悪みても猶予りある次第なり、叉彼等両人は、互いに最も親しき名を以て呼合ひたりき。

露帝を篭絡せる独帝は、露国の対日本作戦の連戦連敗に終れる当時の窮状を利用し、叉英、露協商の断絶せるを機とし、露帝を自己の陰謀に強迫的に参加せしめ叉仏国をも当時の英国との友誼を破棄して引込み、今より23年前前日清戦争当時、日本に加へたる三国干捗の如き露仏三角同盟を以て、英国の将来を制肘せんと試みたりき、友邦を無視せる露帝は、喜んで彼の悪陰謀に参加せんとし、既に全露の運命をして、独帝指揮下に在らしめんとしつゞありき。

されと其の後の形勢は、該陰謀の上に大変化を与えて、遂に実現するに至らざりしも、当時の企図が曳いて 今日の露仏同盟を現存せしめたるは明かなる事実なり。

日露戦役当時、独帝は露国の軍事行動に向って、細心の注意を払ひ、個人的に内面より露帝に対し声援を与え、又一面に於て彼の手に在る秘密 探偵の手を通じて裏面より諸列強の内状を報告し、或は外変的風評を製造して、講和締結に於ける露国の便に資すると共に、又自国の利をも導かんとし、与ふ限りの手段を盡したりき、カイゼルは露帝に忠告するに、至急農民間より諸議員を召集し、然かする導に依りて、日露戦役に於ける露国政府当局の責任を、講和会議に於いて、露国臣民にも分担せしむべく強いんとせるなり、叉これに依って露帝の面目及彼の君主権を保護し得ぺければなり。

叉彼は講和締結に●(?)ち得たる敵、ウツテ伯の手腕と名誉に対し、嫉妬を成じ居たる也。

日露国交断当時、露郡に駐在せる栗野大使再び欧洲巴里に出現せりとの情報を得たり、彼は講和締結に於ける、諾列強の同情をして、一層日本に厚からしめんと努力すぺく命令を受け居るものゞ如し、かゞるは即ち日本の兵力が既に極点に近づきつゞあるを示すものにして、支那をして該戦役内に影響せしめ、同時に支那に於ける列国の勢力を利用して、自国の戦果を有数たらしめんが為めに外ならず、戦役の時局足下に斯かる方面に迄、足下の手を延ばすを許さず、足下の最も親友の一人として時局の裏面に斯の如き推移を報ずるは、余の責任なるべしと信ず。

又斯の運動が英国に迄蔓延しつゞあるは一点疑ひなし。(千九四年十月)

日本の列強間の運動に関する状態報告に多謝す。余も(露帝)が該状態は略知ると雖も、英国に迄延びつゞありとは確知せざりき、露帝は此の戦役に於て、日本軍の最後の一人を満洲より駆逐する迄は中止せざるべし。然る後に講和は始めてロにさるべく、神の恩寵は我が露国の上に裕かなるべく、何物にも換え難き足下の友情を威謝する。

(千九百 四年十月)

英国新聞紙は貴国波艦隊の東洋遠征に際し、独国の食料石炭問題に援助を与えざる様独逸政府を圧迫しつゞあり、該目的は即ち貴国艦隊の遠征を日本の為に防止する為めにして、最も盡さざる可らざる此の際、 特に注意を払ふべき必要ありと思惟す。

若し仏国にして盟邦を無視する行為あるとも、彼のデルカツセ(当時の仏国外相)が又暇令新鋭的人物 なりとは言へ、彼は時局を達観するに敏むるぺく、露、独、仏の強個なる三角同盟に勢して、僅に日英の劣弱なる同盟が、其の艦隊を送って巴里を威嚇すべく、あまりに貧弱なるを如何せん足下は新船舶の建造を命ずるを忘るべからず。平和の暁は貴国の貿易を、締盟諸国の間に仲張するには、即ち海軍の力に依らざるべからず、独逸の私立造船所は投んで貴命に応ずずべしと思考す。(千九百四年十月二十七日)

勿論足下の提督の報知に依りて、北海の異変(英漁船砲撃事件)を既知 さるゞ筈なり、形勢は一変せり、余は英国の露国に対せる卑劣なる行動を批評するに、憤怒の適語を見出す能はず。余は我が艦隊の積炭の目的にて行動せる、貴国船舶に対して執れる、英国の傲慢なる態度に向かって足下の抗議に同意す。時局は切迫せり而して貴下の提出にかゞる露、仏、独の三国結合は、日英同監を粉砕すべく刻下の急務なり。足下は該運動に就て尽力を与えらるべきや、我等の準備整頓次第、仏国は直ちに我等に参加せざる可らず。(千九百四年十月二十九日)

本日余(独帝)は南阿喜望峰より、時局に対し最も危険なる電報を接受せり、積炭の準備確定する迄は、我等は第三国の何れにも、絶対秘密に附 すべきを要す。足下と余との方針は、我等両国政府の認容する処となれり。足下は余を信じて時局に対する急速登展の、蓋し遠きにあらざるを知らるべし云々。

以上の如く、日露戦役当時、波艦隊の東洋遠征が、従来事実上に於いて、 不可能なりしも関わらず、成功したりし所以は、露国の独仏両国よりの援助に待っ所多かりしは、既知の事実であるが、該時代に於て、独逸が我が日 本を陥るべく、又目の上の瑠とも言ふべき英国を抑制せんと如何にに苦慮 せるかは、本通信に依りて明かである。

電文中意味の不明なる点あるも、 そは書信等にて意思を往復せる結果で、特に後段波艦隊に積炭の一件などは、此の間に幾多の書信が交換せられたのは明瞭である。

米国の如きも、其の中毒者の甚だしき者を出した、彼の『無智の蛮勇』の著者ホーマーリの如き、議員アルバート、ジョンソンの如き、キヤプチン、ホゾンの日米戦争論の如き、議員フランク、スミスの如き、マハン提督の如き、ハースト新聞の如きみなこれである。是等中毒者の所論を、一々掲ぐるの煩を避けるが、其の帰するところは、日本を中心とせる亜細亜文明が永久に欧米思想に一致することなく、其の究局は、衝突あるのみと し、黄色人種を嫌忌し、恐怖し、排斥するにあるのだ。

以上の中毒者流中、 其の多くは今尚ほ生存し居るも、大戦終息後後の今日となっては、遉の中毒者も、如何に其の中毒が惧れる可きものであったかを後悔している筈である。所謂黄禍なるものが、排他心、嫌悪心、恐怖心より来れる幻想であるとすれば、吾等が黄禍であると言はるゞに先立ち、事実に於いて、其の幻想に憎悪されつゞある。亜細亜に対する白哲人が、我々日本を除ける総ての各国各議島を侵害されたるに対しては、夫れ何の名を以てこれに冠すぺきであ るか、若夫れ黄禍を言ふ者あらぱ、自禍こそより以上に惧るべく忌むべきものではないか。仮に東洋の一国がスカンヂナビアの一部なり、キール運河の一部なり。

又は米国東部のフロリダ辺に、租借地又は属領を有する者とせば、彼らは更に如何なる悪名を我々に冠するであろうか。正当なる理由に基づきて、我が海軍がマーシャル群島を一部掃討したるに於いてすら、米国の一部論者は、冠するに日本を以て火事場泥棒なりと称した。洵にあられも無き黄禍論者こそ、己が白禍を蔽はさんが為の詭弁者に過ぎないのである。斯くの如き恐怖心より来る幻想を一々認る場合には豈啻に東洋許りではない。常に闘争の絶え間なき欧州各国間には、実に惧るべき禍根が伏在せるを知るべきである。

欧州の歴史をひもどけば、全紙悉く大戦史大殺戮史である。しかるに東洋に於ける対国家戦は実に微々たるものである。彼の蒙古より起こったジンギスカン又は帖木児の豪友雄は、遠く露国莫斯科並に南露方面に迄、遠征したことが有ったが、東洋に於ては、元寇の役、日本対明国戦、英支戦争、米西戦争、日清戦役、北清団匪事件等で、他は悉く国内的争闘に過ぎない。げに東洋こそ、数千年間の大部分は、比較的和平の星霜を送ってきたのである。

彼の匈奴若しくは韃靼人が、ノルマン人やサラセン人やゴート人の如く、剽悍獰猛、略奪と侵略を事として、来襲するが如きは、数世紀以前の時代ならばいざ知らず、今日の如く、文運の世界的連繋に依りて進歩せる各国家が、攻守に対する相当なる武器も発達し、通信交通機関も充分進歩し来る現代に於いて、奈翁遠征時代の侵略的襲来を夢想するが如きは、実に愚の極みと言わざるを得ない。

若し強いて斯くの如き仮想的幻影に虜はれて、由緒なき排他的思想を鼓吹するが如きことあらば、求めて衝突を惹起されないとも限らない。黄禍といい白禍と称するも、特別な利害関係の衝突なき以上は、相互識者の尽力に依りて、共通的意思の疎通を実現し得ば、排他若しくは恐怖、憎悪等の忌まわしき妄想の存在する筈なく、両者の理解を与え得ざるは、その間に最も卑劣なる、最も非人道的なる魔物の禍根が潜伏せる事を意味するものである。此の如き魔物こそ、実に世界に言う黄禍に他ならないのである。

米国に於いては、彼のカーネーギー氏をはじめとし、武来安氏の如き、ハフト氏の如き、ギューリック博士の如き、マービー博士の如き、ビーボデ-氏の如き、スガッター白紙の如き、宗教上又は人道上の立場より世界人類は、著しく神の恩恵と福祉とを享くべきもので、地球上の全人類は、共通の利益と共通の理解とに立つことを努めねばならぬと説き、東洋西洋その他の特殊文明に対する、超越的共通の人道主義を宣布して、世界的平和思想の発達に貢献する所が少なくなかったが、一方に於いて、其の世界的人道思想を根本的破壊する者が現れたのである。

これ即ち前述の黄禍論者と而して其の中毒者流たる日米戦争の扇動者一派である。今や彼らの巨頭が死滅せる如く残党も又悉く其の頭を垂れて終わった。然して新たなる戦後の改造的黄禍を標榜して現れたのは、彼の米国上院一派の暴論の徒、彼れ及び彼に従属する多数の新聞であることを忘れてはならぬ。