青少年を育てる市民の会主催のどんど焼きワラ集めのお手伝いをしました。どんど焼きは1月中旬に行われます。

毎年、市民の会から依頼を受けて、子ども会育成会の会長から単位子ども会の会長さんを通して、親子でのワラ集めの協力をお願いしています。

昨年は、三回も雨で延期になったため、子どもたちが参加できない日になってしまい、大人10人未満で集めたので、大変でした。そこで、いつも10月に行うワラ集めを今年は運動会前の9月に行いました。

今年は、たくさんの親子が参加してくれました。終わるのも早かったです。ケンもコウも参加しました。

地域の行事に、子ども会の親子の協力がないと立ち行かない状態です。市内でどんど焼きを開催しているのは、この地区だけなので、これからもずっと続けられるよう、ぜひ協力してくれる、意識の高い人を増やしていきたいなと思っています。

それには、子どもたちがみんなに温かく見守られていると感じる居場所がある地域にすることが大切だと考えてます。

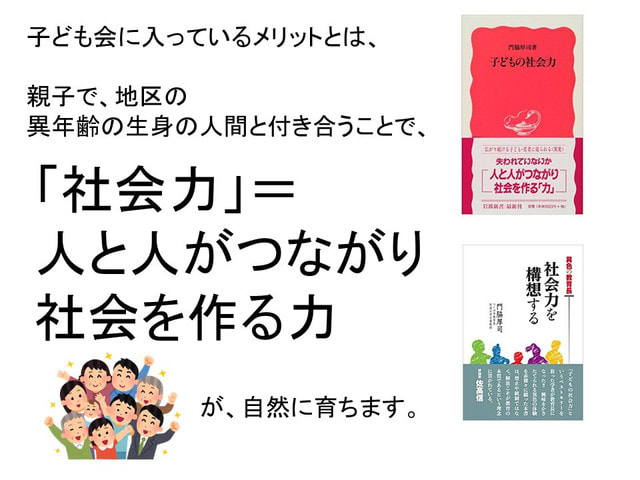

門脇厚司さんが提唱する「社会力」を大人や子どもたちの中に育てていきたいです。

私が今できることは、小学校を中心に、地域の人と人がつながり、自分たちの力で住みよい場所に作り出そうとする意識のある人を増やして行くことかなと思っています。「めんどくさいやつ」と思われてもいいから、とにかくあきらめずにひたすら活動を続けていくことかなと思います。

少しずつでも、この地域の人が「自分さえ良ければいい」という人が減り、「人と人がつながること、自分たちがこの地域を作って、人のために働くことが自分の喜びになる」ことに気づく人を増やして、人が温かい地域にしたいです。それがいつしか広まって、日本全国の人々がそんな風に考えられる社会になってほしいと願っています。

そういう助け合いの社会が実現すれば、「世界平和」も夢ではないだろうなと考えています。

毎年、市民の会から依頼を受けて、子ども会育成会の会長から単位子ども会の会長さんを通して、親子でのワラ集めの協力をお願いしています。

昨年は、三回も雨で延期になったため、子どもたちが参加できない日になってしまい、大人10人未満で集めたので、大変でした。そこで、いつも10月に行うワラ集めを今年は運動会前の9月に行いました。

今年は、たくさんの親子が参加してくれました。終わるのも早かったです。ケンもコウも参加しました。

地域の行事に、子ども会の親子の協力がないと立ち行かない状態です。市内でどんど焼きを開催しているのは、この地区だけなので、これからもずっと続けられるよう、ぜひ協力してくれる、意識の高い人を増やしていきたいなと思っています。

それには、子どもたちがみんなに温かく見守られていると感じる居場所がある地域にすることが大切だと考えてます。

門脇厚司さんが提唱する「社会力」を大人や子どもたちの中に育てていきたいです。

私が今できることは、小学校を中心に、地域の人と人がつながり、自分たちの力で住みよい場所に作り出そうとする意識のある人を増やして行くことかなと思っています。「めんどくさいやつ」と思われてもいいから、とにかくあきらめずにひたすら活動を続けていくことかなと思います。

少しずつでも、この地域の人が「自分さえ良ければいい」という人が減り、「人と人がつながること、自分たちがこの地域を作って、人のために働くことが自分の喜びになる」ことに気づく人を増やして、人が温かい地域にしたいです。それがいつしか広まって、日本全国の人々がそんな風に考えられる社会になってほしいと願っています。

そういう助け合いの社会が実現すれば、「世界平和」も夢ではないだろうなと考えています。