毛越寺の由来は白い鹿が自分の毛を落として、偉いお坊さんを案内したことから名づけられました。

開山は890年ごろ。その後、奥州藤原氏三代によって整備され、頼朝の侵攻後、だんだんさびれていきます。

江戸時代、伊達藩はここの価値を認め、保存するように命じました。

そのおかげで、歴史的な景観が保たれているそうです。

↑パンフより。今回は池を右回りで回って写真を撮っています。

入口から

入場料は大人500円。やや高めです。

入ると、いきなり広い道にでます。きもちがいい。

右手には松林があります。

そこには芭蕉の句碑が。

説明板です。

これが真筆の石碑。その価値が分かるほど書道はやってきていなのが残念。

往時の毛越寺伽藍想像図。

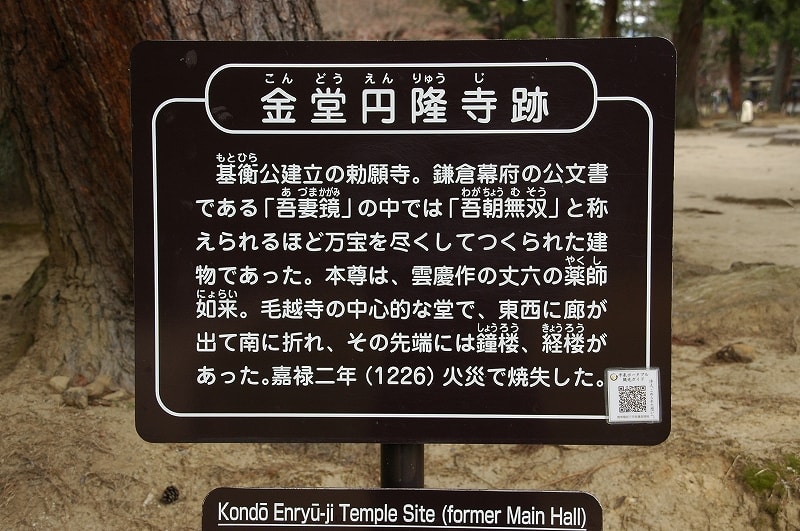

門から正面に進むと現れる金堂。

最近の建物。

やはり見どころは庭園。

池泉回遊式の平安時代の庭園遺構は日本唯一なのである。

しかも、この規模はすんごい。

今は水も張られているし、より往時の姿に近くなっているのだろう。

東側にある開山堂。毛越寺開山の慈覚大師を祀っている。

あやめ園。もっと暖かくなるころにはさらに花も楽しめるはず。

そこかしこに残る溝。これもおそらく発掘の跡。当時の排水溝かなんかなんでしょう。

寺域の端は普通の里山のよう。自然との一体感がそこにはある。

池の周りにはたくさんの僧坊や寺院建築の跡がある。

建物がなくなっても、礎石は残る。

これらの礎石の上に柱を立てていたはず。

昔の建物は柱を土の湿気から守るために、石の上に柱を立てそれを基礎とした。そんな建物が床を水平に揃えるのだから

大したものだと普通に思う。

何しろ、遺構を見るたびに心痛む。これだけの広大な遺跡が敷地内で残っているのは奇跡だけど、建物が一つも

残されなかったのは残念。

この名高かったという金堂でさえ、どのようなものか分かっていないらしい。

そんななか、心慰められる気がするのは、この鑓水。

この遺構は日本唯一。

春には曲水の宴が開かれる。

いわゆる歌詠みの会。皿を流し、自分のところに流れてくるまでに参加者は和歌を詠むというもの。

この鑓水も長いこと発見されず、ようやく見つけられたのは昭和50年のころだという。

こうして往時の姿をよみがえらせた鑓水は趣きが深い。

なんでも、川の一生を表わしているらしい。

そそぐ先の池はつまり「海」ということなのだろう。

水はとてもきれい。

「上流」の岩の具合もとてもいい。

こちらは江戸時代の建物。

先に述べたけど、江戸時代の平泉は伊達領。その保護を受けていた時代の建物ということのようです。

もう、池は東側。半周してきました。

洲です。砂浜のイメージだそうです。

南岸の方に戻ると「荒磯」

これが、毛越寺庭園のイメージとしてよく利用される石ですね。

鯉。

今年の冬はとても寒く、サクラどころか、この時期、梅が満開でした。

それでは、毛越寺からお伝えしました。

【撮影日:2012年4月22日】

われわれのときは、萩まつりをしていました。