ひとさまから聞く話ばかりで、あまりえらそうなことは

言わんほうがええかいな…と思いつつ…。

そもそも着付け教室そのものが、昭和30年ごろから、

その前身にあたるものができはじめたもの。

だってそれまでは親に習うものだったから…。

たまたま親が着物着るヒトだったことで、ずっと着物が身近にあった私ですが、

私の同年代の友人たちは、着られる人が少ないです。

私は昭和25年生まれ、7~8歳くらいまでは、学校から帰ると、

ゲタはいて遊ぶこともあり、また我が家は「銭湯通い」だったのですが、

冬場は帰りに冷えないようにと、着物と綿入れ半天で行きました。

そのころまでは、周りの子供たちもそんな感じの「和」とのつきあい…。

そしてお正月には着物、夏祭りにはゆかた、が定番でした。

中学生になるころには、そういった小さな「和」との関わりも、

どんどんなくなって、周囲もそのころに50代60代の女性が、

パラパラと着物姿でいるだけした。

母はそのころ30代終わりから40代でしたから、

着物を着ている年代としては、珍しかったです。

これが昭和30年から40年くらいのことになります。

つまり、そのころから家庭にいる女性が日常的に着物を着ることが減り、

その人たちも、自分の娘やお嫁さんが着ないことを、しかたのないこととして、

伝えることが極端に減った…ということです。

私は何時から自分で着物をきていたか記憶がはっきりしません。

たぶん高校のころには、母にヘタだのへったくれのと文句を言われながら、

着ていたと思います。昔はそれが当たり前だったわけですね。

和裁も、母の年(母は大正12年生)では、やって当然できて当然、

それを私に教えようとしたわけですが、私は単まででギブアップしました。

既にミシンでジャカジャカと洋服を縫っていた私には、尺貫法も手縫いも、

型紙のない記しつけも、全てがめんどくさかったからです。

あらら、話がそれてしまいました。

とにかく、そんなわけで、私の少し上のヒトくらいから、

親は着るけど自分は着ない状態、日常的に着物を着ることがなくなり、

だから着るとなるといきなり「振袖」なんてことになり、

そうなると親も「それなら美容院で着せてもらいなさい」となる…。

結局、自分で着られない人が増え、着付け教室が必要になってきたわけです。

「着付け」と言うのは、昔からある職業ではあります。

その場合は、特殊な衣装、例えば舞踊とか芝居とか、或いは花嫁衣裳など。

最近、京都で「舞妓体験」を提供するお店が多くなり、

また映画などでも紹介されたため、京都の舞妓さんや芸妓さんの着付けをする

「男衆」さんが、ひろく知られるようになりました。

この場合は「おとこしゅう」ではなく「おとこし」さんです。

男衆さんは、着付けをするだけでなく、身の回りのことなどの面倒もみます。

三味線の箱を担いで、芸者さんのお座敷についていったりもするので

「箱屋」と呼ばれたりもしますが、江戸と京都でもいろいろ違うところが

あったりします。ともかく、ああいった特殊な衣装は、一人では着られません。

重たい丸帯をキュッとしめたり、形作るのは力仕事です。

だから男衆が必要になるわけですが、歌舞伎の舞台裏などでも、

着付けは男性が多いです。

つまり、そういった特殊な衣装を専門に着せ付ける人を

「着付け師」と言ったわけで、母くらいの代までは着物は自分で着るもの、

で、それを教えるのは母やばーちゃんだったわけです。

それが「着られない人が多くなったので、着付けのできる人を養成する」

だから着付け教室が増えたわけですね。

でも最近、なんでもかんでも「着付け教室」になってしまい、

今はどちらかというと「着物着られない人に着物の着方教える」

「更に他装をやりたい人は先に進む」と、みんなまとめて

着付け教室になっちゃってますね。いや、別にいいんですけど。

私は今でも自分で着ることを「着付け」と言うには違和感があります。

たとえば「着物着るときはどうなさってますか?」と聞かれたら

「自分で着られます」と答えます。

「自分で着付けます」或いは「着付けられます」とはいいません。

「着付け」とは本来「ヒトに着せ付けること」、

つまり今で言う「他装」だと思うのです。

細かくこだわって言うなら、大体は、まず自分が着る「自装」を習い、

それから更に上を目指す場合に、人に着せる「他装」を習う。

ここからが「着付け教室」じゃないかなと。

そんなことを思っていたら、いつもお世話になってる呉服屋さんの「教室」を

ふっと思い出しました。そこは「着付け教室」ではなく「着方教室」です。

着ることを教えるについては和裁師のように、

特別国家試験を受けるような資格はいりませんから、

自分が着られれば、その着方を教えてもいいわけです。

ちなみに呉服屋さんのお教室では、人数は4人限定、回数5回で1回2時間、

料金は3000円、これで礼装まで着られるようになります。

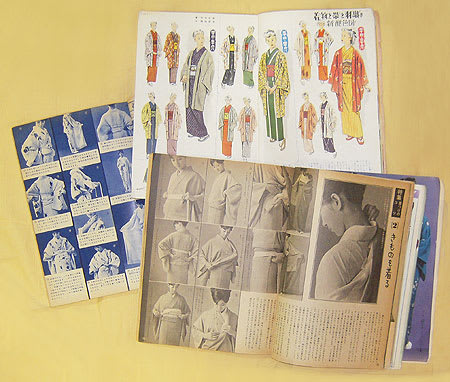

ちと休憩、本からの写真なんですが、

この時代の特徴として「洋装風」です。

やたら背の高いモデルさんを使ったんでしょうねぇ。

しかも当時は「トールサイズ」なんてない…だもんで、

まっいっかーで、ミニおはしょりーず、です。

さてさて、生まれたときから「洋装」のセカイで暮らしている私たちは、

洋装に関しての情報は、毎日山のように入ってきて積み重なります。

例えば、小さいときに「ボタンを留める」とか「紐を結ぶ」とか

親におそわってやりますよね。それでできるようになるから、

大人になったって、別にボタン留めるのに考えたりしません。

ボタンが小さいから留められないだの、

変わった形のボタンだからとめられないなんてありません。

その「積み重ね」が着物にはないから、一から積み重ねなければならないわけで、

要するに「ボタンの留め方」からやっているのと同じなわけです。

まぁ着付けでも着方でもいいんですが、

習うなら集中的に、そして、毎日繰り返すことです。

間があいてしまうと、毎日「一から」になってしまうんです。

ボタンは毎日留めることで、早くじょうずになるんです。

いちいち着物を出すのはたいへん…なら、

あるつもりで手の動きなどを繰り返す、いわば「エア・キモノ」ですかね。

それでもいいと思います。

長くなりそうなので、また続きをいずれ…。

言わんほうがええかいな…と思いつつ…。

そもそも着付け教室そのものが、昭和30年ごろから、

その前身にあたるものができはじめたもの。

だってそれまでは親に習うものだったから…。

たまたま親が着物着るヒトだったことで、ずっと着物が身近にあった私ですが、

私の同年代の友人たちは、着られる人が少ないです。

私は昭和25年生まれ、7~8歳くらいまでは、学校から帰ると、

ゲタはいて遊ぶこともあり、また我が家は「銭湯通い」だったのですが、

冬場は帰りに冷えないようにと、着物と綿入れ半天で行きました。

そのころまでは、周りの子供たちもそんな感じの「和」とのつきあい…。

そしてお正月には着物、夏祭りにはゆかた、が定番でした。

中学生になるころには、そういった小さな「和」との関わりも、

どんどんなくなって、周囲もそのころに50代60代の女性が、

パラパラと着物姿でいるだけした。

母はそのころ30代終わりから40代でしたから、

着物を着ている年代としては、珍しかったです。

これが昭和30年から40年くらいのことになります。

つまり、そのころから家庭にいる女性が日常的に着物を着ることが減り、

その人たちも、自分の娘やお嫁さんが着ないことを、しかたのないこととして、

伝えることが極端に減った…ということです。

私は何時から自分で着物をきていたか記憶がはっきりしません。

たぶん高校のころには、母にヘタだのへったくれのと文句を言われながら、

着ていたと思います。昔はそれが当たり前だったわけですね。

和裁も、母の年(母は大正12年生)では、やって当然できて当然、

それを私に教えようとしたわけですが、私は単まででギブアップしました。

既にミシンでジャカジャカと洋服を縫っていた私には、尺貫法も手縫いも、

型紙のない記しつけも、全てがめんどくさかったからです。

あらら、話がそれてしまいました。

とにかく、そんなわけで、私の少し上のヒトくらいから、

親は着るけど自分は着ない状態、日常的に着物を着ることがなくなり、

だから着るとなるといきなり「振袖」なんてことになり、

そうなると親も「それなら美容院で着せてもらいなさい」となる…。

結局、自分で着られない人が増え、着付け教室が必要になってきたわけです。

「着付け」と言うのは、昔からある職業ではあります。

その場合は、特殊な衣装、例えば舞踊とか芝居とか、或いは花嫁衣裳など。

最近、京都で「舞妓体験」を提供するお店が多くなり、

また映画などでも紹介されたため、京都の舞妓さんや芸妓さんの着付けをする

「男衆」さんが、ひろく知られるようになりました。

この場合は「おとこしゅう」ではなく「おとこし」さんです。

男衆さんは、着付けをするだけでなく、身の回りのことなどの面倒もみます。

三味線の箱を担いで、芸者さんのお座敷についていったりもするので

「箱屋」と呼ばれたりもしますが、江戸と京都でもいろいろ違うところが

あったりします。ともかく、ああいった特殊な衣装は、一人では着られません。

重たい丸帯をキュッとしめたり、形作るのは力仕事です。

だから男衆が必要になるわけですが、歌舞伎の舞台裏などでも、

着付けは男性が多いです。

つまり、そういった特殊な衣装を専門に着せ付ける人を

「着付け師」と言ったわけで、母くらいの代までは着物は自分で着るもの、

で、それを教えるのは母やばーちゃんだったわけです。

それが「着られない人が多くなったので、着付けのできる人を養成する」

だから着付け教室が増えたわけですね。

でも最近、なんでもかんでも「着付け教室」になってしまい、

今はどちらかというと「着物着られない人に着物の着方教える」

「更に他装をやりたい人は先に進む」と、みんなまとめて

着付け教室になっちゃってますね。いや、別にいいんですけど。

私は今でも自分で着ることを「着付け」と言うには違和感があります。

たとえば「着物着るときはどうなさってますか?」と聞かれたら

「自分で着られます」と答えます。

「自分で着付けます」或いは「着付けられます」とはいいません。

「着付け」とは本来「ヒトに着せ付けること」、

つまり今で言う「他装」だと思うのです。

細かくこだわって言うなら、大体は、まず自分が着る「自装」を習い、

それから更に上を目指す場合に、人に着せる「他装」を習う。

ここからが「着付け教室」じゃないかなと。

そんなことを思っていたら、いつもお世話になってる呉服屋さんの「教室」を

ふっと思い出しました。そこは「着付け教室」ではなく「着方教室」です。

着ることを教えるについては和裁師のように、

特別国家試験を受けるような資格はいりませんから、

自分が着られれば、その着方を教えてもいいわけです。

ちなみに呉服屋さんのお教室では、人数は4人限定、回数5回で1回2時間、

料金は3000円、これで礼装まで着られるようになります。

ちと休憩、本からの写真なんですが、

この時代の特徴として「洋装風」です。

やたら背の高いモデルさんを使ったんでしょうねぇ。

しかも当時は「トールサイズ」なんてない…だもんで、

まっいっかーで、ミニおはしょりーず、です。

さてさて、生まれたときから「洋装」のセカイで暮らしている私たちは、

洋装に関しての情報は、毎日山のように入ってきて積み重なります。

例えば、小さいときに「ボタンを留める」とか「紐を結ぶ」とか

親におそわってやりますよね。それでできるようになるから、

大人になったって、別にボタン留めるのに考えたりしません。

ボタンが小さいから留められないだの、

変わった形のボタンだからとめられないなんてありません。

その「積み重ね」が着物にはないから、一から積み重ねなければならないわけで、

要するに「ボタンの留め方」からやっているのと同じなわけです。

まぁ着付けでも着方でもいいんですが、

習うなら集中的に、そして、毎日繰り返すことです。

間があいてしまうと、毎日「一から」になってしまうんです。

ボタンは毎日留めることで、早くじょうずになるんです。

いちいち着物を出すのはたいへん…なら、

あるつもりで手の動きなどを繰り返す、いわば「エア・キモノ」ですかね。

それでもいいと思います。

長くなりそうなので、また続きをいずれ…。

見よう見真似で着物は着ていました。

ず~っと我流で、その頃は付け帯ばかり

していましたけど。

着物を特別の日のものにすると、気構えて

綺麗に着なくっちゃと思いますが、普段着物は

もっと気楽に着て楽しみたいですね。

習うなら集中的に>ほんとその通りだと思います。

しかも自分で着物を着られるなら、同じように他人に着付けるのは理論上できるはずで、特殊な衣装や装束などを着付けるのでないなら何を教わるの?と、昔母に聞いた覚えがあります…。今思えばナマイキなんですけど、私は小さい頃から家では着物を着せられて育ちましたから、当時は素朴にそう思ったんですよ…。

最近の美容院で、ゆかたすらも着付けをしていることを考えると、私たちの母親世代もゆかたが着れないんでしょうね。確かに、反復は大事です。年1、2回、美容院なんかでゆかたを着せてもらうから、「難しいこと」という印象がついてしまって、自分で覚える気にならないんでしょう。私たちの世代に孫ができる頃には、花火大会でゆかたを着る子供なんかいなくなるかもしれない…。

少なくとも私は子供に着物の着方を教える親になろうと思います☆

ああ、また長文に…すみませんっ(泣)

でも、確かに根津昌平さんなんかは「着付師」なんですよね。

着物を自分で着ることについては、なんだかあまりにも特殊技能みたいに思われ過ぎているような気がしています。

「お教室に通わないと着られないもの」みたいな・・・・

何の経験も無ければ確かに大変なことなのかも知れませんけれど、構造と手順が分かっていれば、あとは工夫してなんとかなるものなんじゃないかなぁ、と思うんですけどねぇ。

回数こなさないとできないことというのは確かにありますけれども。

いつの間にか…でしたねぇ着てたの。

今の人はお金かけなきゃならなくて

タイヘンだと思います。

おばあちゃんが、着られない年代ですから。

友人は三ヶ月みっちり通って、

そのあと何年も着なかったので、

もう一人で着られないって。

もったいないです。

呼び方も、世間の状況の変わりようで

仕方ないのかと思いますが、

私の年代、つまりそろそろ60、

と、もう少し上でも、着られませんね。

また、必要がないので「覚える気がない」、

だからゆかたでも「美容院」いきなさい、

なんですよ。

伝えていきたいですね。

とっかかりすら、ないんでしょうね。

何にも難しいことはないんですが、

そこへ行く手前で「わけのわからないもの」で

「難しい」なんでしょうね。

想像力とか、そういうことも

少しずつ低迷している気がします。

自分で工夫しなくても、なんでもある世の中、

かえってすごく損してる部分って

あるとおもうんですよね。

今日ホントはそんなことも書くつもりが、

つい寝こけてしまいました。

また書きますね。