松村亨先生

陸別町関寛斎資料館にて

藩医松村有輔が戊辰戦争で没した後、その子である松村高知が平藩落城後15年で長春館病院を設立したのは、松村有輔が早くから洋方医術のすばらしさを知り、これからの医療は病院で洋方医術を行うことであることを松村高知に言い聞かせたことが発端であります。そしてこの時代の先駆者達の基本的哲学が松村鐵郎、松村亨、そして、現在の理事長である松村耕三にそのままの形で受け継がれ、それぞれの時代における色々な困難を乗り越え現在に至っています。

松村総合病院の歴史は1883年松村高知が平町二丁目に松村総合病院の前身である長春館病院を開いた時に遡ります。1886年に長春館病院を松村総合病院に改称し、1951年に医療法人松村総合病院、1954年に財団法人磐城済世会松村総合病院、そして1969年に松村総合病院となりました。松村総合病院は財団法人磐城済世会内の精神病院の舞子浜病院、老人保健施設のシーサイドパインビレッジ、療養型の長春館病院、松村健診センターそして松村看護専門学校などと並存する医療機関として福島県で最も長い歴史と伝統を持つ民間病院であります。

出典:松村総合病院ホームページ

§

松村家の七代目であり、松村有輔から数えて四代目となる松村亨前理事長は、医師・病院経営者としての手腕もさる ことながら、歴史にも非常に優れた知見を備えた研究者であった。

いわきの歴史、特に戊辰戦争を詳しく調べ論理的な洞察で歴史的事実を確定して行った。

またその研究は関寛斎にもおよび、いわきに残された痕跡を調べ上げ、陸別町関寛斎資料館 斎藤館長と連絡を取り、数々の貴重な資料を贈呈されている。そして資料館にも自ら足を運び研究を深められた。

それらの活動の一端を「松村病院史」としてまとめられ、世に出されている。今回はその復刻版から一部を引用して、自らの経験と、いかに細かな調査・論理的な洞察・組み立てが行われたのか紹介してみたい。

福島県浜通り方部の戊辰戦の開戦日の特定

『資料を見ると、浜通りにおける新政府軍と同盟軍特にいわき平藩の、最初の交戦のあった月日が明らかでない。特に平藩の最初の戦死者である本岡堅左衛門の、戦死月日が明らかでない。平藩の資料では六月十六日となっており、新政府軍側の資料ではいずれも上陸の翌日六月十七日となっている。

このような次第で、十六・十七両日の、両軍の行動を資料に基いて、つまびらかにしたい。まず六月十六・十七両日の平潟上陸は、いつどのように行なわれたか、その時の両軍の状況から順を追って点検し、明らかにしたい。

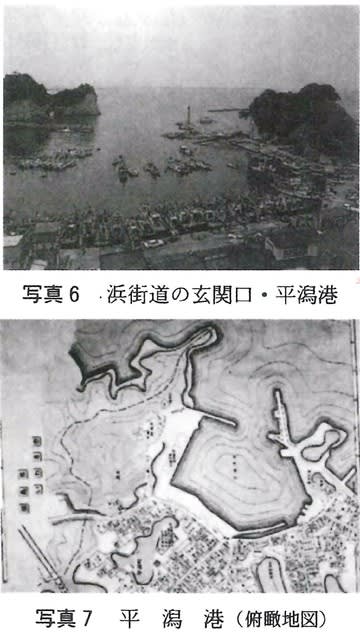

筆者は先の大戦において、北方派遣軍に召集され、千島列島で二度に亘って、上陸作戦を経験したので、軍隊が状況未知の地に上陸する時の、経路・方法・順序などを承知しているが、最初先駈要務者と衛兵を、抵抗の有無や程度による人員数を限定し、上陸せしめるのが原則である。これは前もって行なう、望遠鏡による観察を更に深めるため、部隊上陸に際して戦闘の必要あるか、敵の防備や地理的障害の観察、住民感情や環境に異常が無いか検討する。「北茨城市史」上巻によると、平潟港住民の見聞記録として「六月十六日五ツ頃(午前八時)よりバッテイラ三艘にて上陸、何分官軍様の御威勢凄まじく仙台御人数早々残らず引払」とあり、これは現在の平潟町アマヤ薬局菊池半氏所蔵の、先祖安満屋の主人が誌された「座右記」より採ったものと思われる。なおバッティラとはポルトガル語bateiraで、洋式船塔載の端艇をすべて称した。

(中略)

この時駐屯して、前から要所を警備していた同盟側、仙台藩二ヶ小隊の兵士たちは、指揮する大江文左衛門の自己判断で、上陸兵に対して戦闘行為に出なかった。前掲「復古記」にある通りである。「そのうち本船から斥候隊一分隊ずつを、ボートで送って来た。こうして斥候隊三分隊が上陸を終ると、仙台藩兵も次第に後退し、ついにどこかへ引上げた様である」(前掲同書)この間に新政府軍の司令部は、上陸して先ず鵜の子岬の、端に近く港内のよく見える場所にある、華蔵院に本営を設置した。

病院頭取の関寛斉は、浜通り新政府軍の軍医や医務の、すべての行動、戦死者や戦傷者の所属・姓名・創の状態・経過などを、毎日のように延べ紙を綴じたものに筆で書き、なお併せて新政府軍の行動や、一般住民の衛生状態も含めて、貴重な資料を残しているが、その中の六月十六日の所に「同港に滞船九ッ頃(正午十二時)より兵士上陸、病院なお船中に一泊」と誌している。この日仙台藩兵が去った後、平潟の住民たちが、次第に小舟を出して手伝い、薩摩・大村両藩の兵と、小荷駄・大砲など夕刻までかかって揚陸し、船内には佐土原藩(宮崎県)の大砲一番隊、一番銃隊と四番銃隊、および病院一同を残した。

(中略)

両軍いずれにしても、戦略と戦術に従い、上官の厳しい命令通り、軍規を重んじて行動しているならば、六月十六日のこの時点で、両軍の開戦が行なわれるはずはない。然し不幸にしてこのような異変が生じたとすれば、それは軍規と命令を無視した、越権・不法な一種の事故、すなわち両軍いずれかに誤認・錯覚、あるいは過度の興奮状態などが、起こったとしか考えられない。

これは鉄のように緻密で強固な軍隊ならば、絶対に起こらない事だが、単なる虚勢の強がりから、つい威嚇射撃をして了う兵が稀にある。また真に勇気ある行動ではなく、戦いが恐ろしい余りの強迫観念から、例えば隠れて尾行してくる相手を、追撃されていると誤って考え、つい威嚇射撃に走るような事も無いとはいえない。

戌辰私記で第一段は安藤・本岡両藩士が大江に逢い相議す、第二段共に九面から九粁離れた新田山に、退却と決め移動を始める。第三段此の際敵が後を追って来て、本岡が関田で斃される。これは随分変な話で「追撃」と書いてあるが、まだ戦は始まっていないはずで、追撃とはいえず正しくは「追跡」後をつけて来たのだと思われる。

(中略)

もしそうだとしたら、なぜ磐城平藩の家老四名のうち一人でも、堂々とちょうど新政府軍の六月十六日の、呼び出しに応じて、平潟に出向き、本岡藩士殺害の有無と理由を、詰問しなかったのか。たとえ翌十七日でもまだよかった。残念でならない。特に和戦いずれかを決定する前に、少しでも話し合いを有利に展開できたはずと、考えるが如何であろうか。

残念ながら、今は既に百弐拾年余を経ている。これを明らかに実証すること、ほとんど不可能事といわねばならない。

以上の検討を加え、福島県浜通り方部の戊辰戦の開戦は、慶応四年六月十七日と考えたい。』

「松村病院史 第一巻」松村亨先生著

§

私が関寛斎の「追っかけ」を始めるきっかけを作ってくださった、松村耕三理事長先生はじめ、「松村病院史」を復刻して下さったり資料提供をいただいた病院スタッフの方々に、改めて感謝申し上げます。

「十勝の活性化を考える会」会員 K

十勝の活性化を考える会」会員募集