もう一つの展示室へ

小さな衝立が、お出迎え。

腰板の蒔絵、縁の裂・・・確かに、王朝の”みやび”を感じます。

庶民の世界とは、かけ離れていますが、匠の、最高の技術と洗練が醸す

美の世界ですね。

海北友松の作品は、トーハクや京都国立博物館で、幾度か観て、

その迫力に、おー!

この作品も、桂離宮に置かれた姿で、観てみたい!

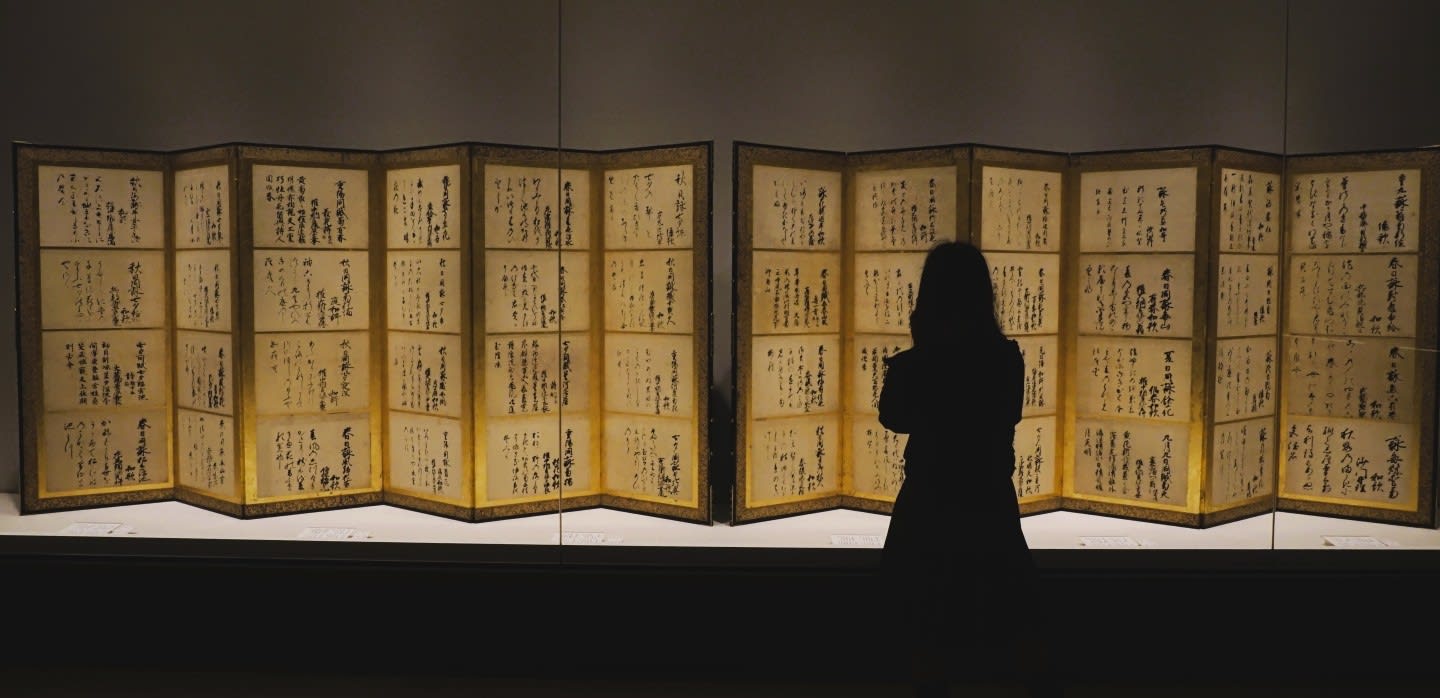

円山応挙の『源氏四季図屏風』、何、描いても素晴らしい。

部分を撮ってみました。

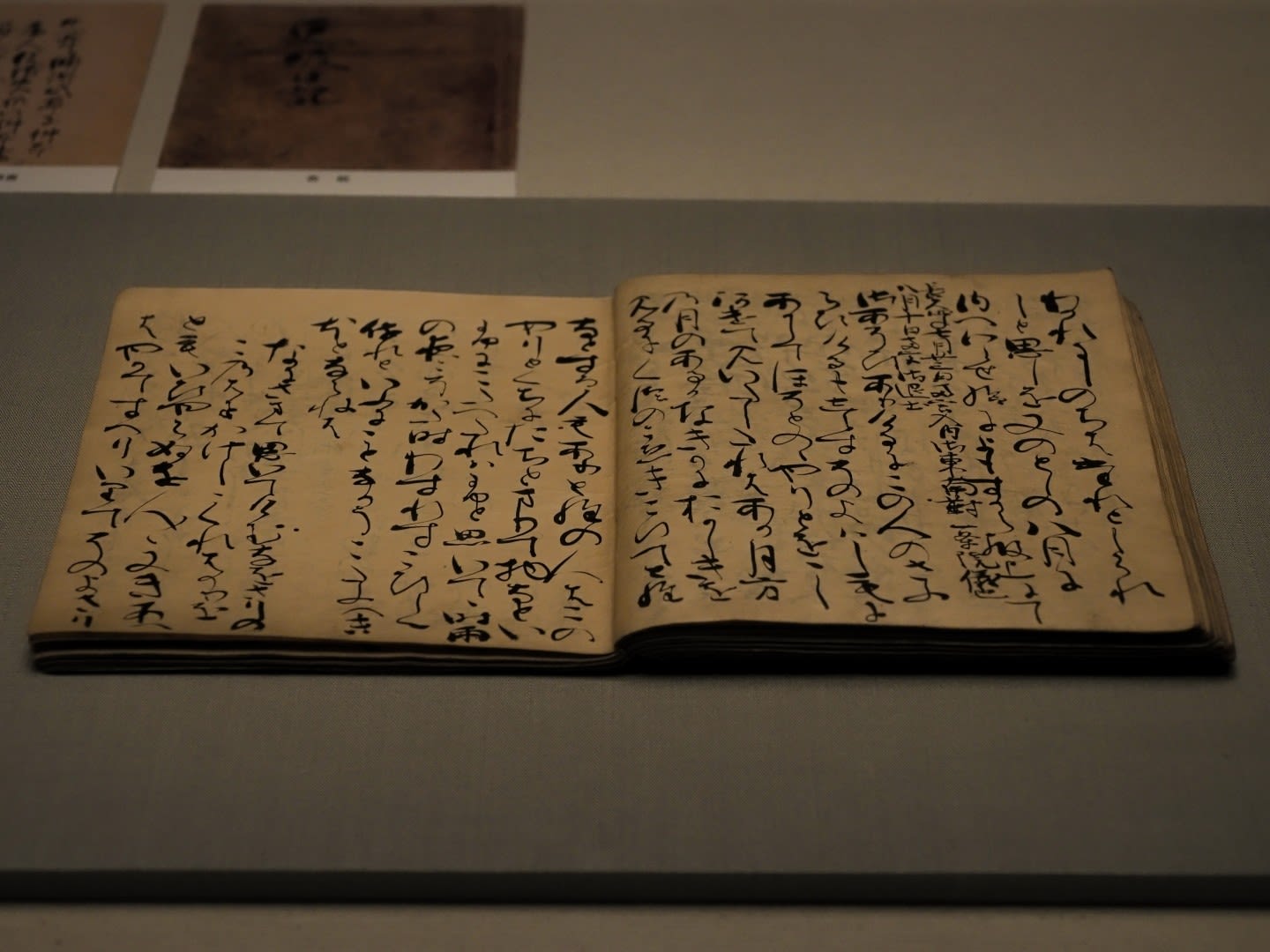

続いて、『雲紙本和漢朗詠集』

この作品、国宝指定に。

この作品も国宝。《更科日記》

概要をウィキから引用。

『更級日記』(さらしなにっき / さらしなのにき)は、平安時代中期頃に書かれた回想録。

作者は菅原道真の5世孫にあたる菅原孝標の次女・菅原孝標女。母の異母姉は『蜻蛉日記』

の作者・藤原道綱母である。夫の死を悲しんで書いたといわれている。

東国・上総の国府(市原郡、(現在の千葉県市原市)にあったと考えられているに任官して

いた父・菅原孝標の任期が終了したことにより、作者13歳(数え年)の寛仁4年(1020年)

9月に上総から京の都へ帰国(上京)するところから起筆する。

『源氏物語』を読みふけり、物語世界に憧憬しながら過ごした少女時代、度重なる身内の

死去によって見た厳しい現実、祐子内親王家への出仕、30代での橘俊通との結婚と仲俊ら

の出産、夫の単身赴任そして康平元年秋の夫の病死などを経て、子供たちが巣立った後の

孤独の中で次第に深まった仏教傾倒までが平明な文体で描かれている。

『源氏物語図屏風』

紅葉賀の部分

松風の部分

『六玉川図巻』

六玉川とは歌枕に使用された全国に6か所ある玉川

野田の玉川 陸奥 宮城県塩釜市から多賀城市を流れる玉川

調布の玉川 武蔵 多摩川

野路の玉川 近江 滋賀県草津市野路町を流れていた川

井手の玉川 山城 京都府井手町を流れ木津川にそそぐ玉川

三島の玉川 摂津 大阪府高槻市を流れる川

高野の玉川 紀伊 和歌山県の高野山を流れる玉川

展示室光景

入口の戸のデザインも、さすが。

今は、もう第4期の展示として、”三の丸尚蔵館の名品”が始まっています。

私も、また、行こうと思っています。 無料で観れる年齢で、申し訳ないのですが。