3月7日(土)、東京国立博物館と東京国立近代美術館,国立公文書館(JFK-その生涯と遺産展)に行ってきました。

今日は、東京国立博物館から

表慶館横の紅梅。

対となる白梅、法隆寺宝物館をバックに。

本館2階の「日本美術の流れ」 踊る人々が迎えてくれました。

埼玉県熊谷市野原字宮脇 野原古墳出土

復原高64.1,57.0

古墳時代 6世紀

国宝室には、狩野永徳の「檜図屏風」。 4年前に見たときの印象と少し違っていました。

国宝 檜図屏風(部分) 狩野永徳筆 安土桃山時代・天正18年(1590)

8曲1隻から4曲1双に仕立て直されていたけど、本来は襖絵だったことから、この姿のほうが元の姿に近い。

次は「天狗草子」 当時の僧侶の驕慢を批判した文物絵巻、

手か口を出した僧侶を打ち叩いている稚児の場面でしょうか。 僧侶が稚児を慰み物にしていたのは、洋の東西を問わない。 面白い絵巻です。

トーハクの作品を紹介するとき困るのは、ジャンルが多すぎて、まとめにくいのです。

陶磁器や刀剣、浮世絵など紹介したい作品は山ほどありますが、今回は、装束をまとめて紹介します。

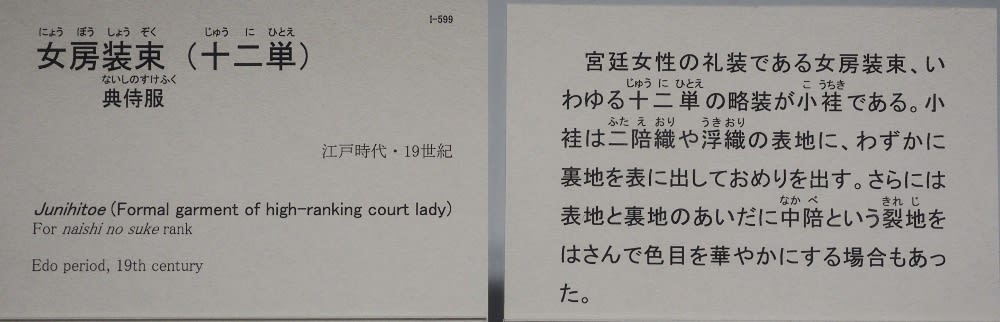

まず十二単

能装束。

江戸時代の華やかな打掛

拡大。 青い色がプルシアンブルーなんですね。

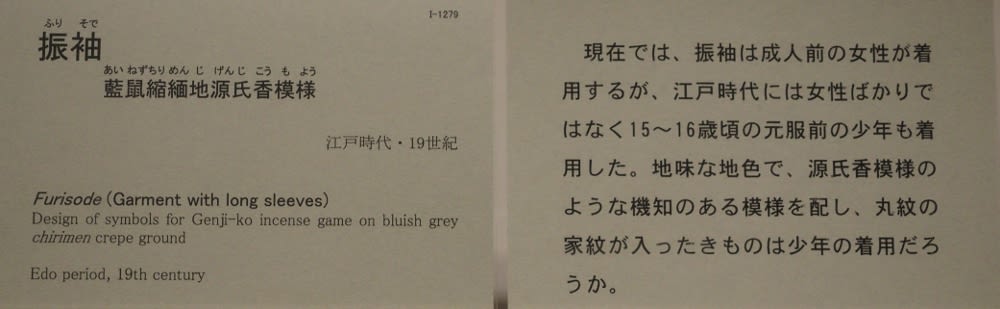

少年用の振袖もあったんだ。

袖部分の拡大

アイヌ民族の生活文化の品々も毎回、撮影しているのですが、なかなか紹介することができません。

今回の装束に合わせて、衣服を紹介します。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます