韓国国立現代美術館 果川館の紹介です。

大きなミュジーアムで、複数のいろんな企画展や特集が、組まれていました。

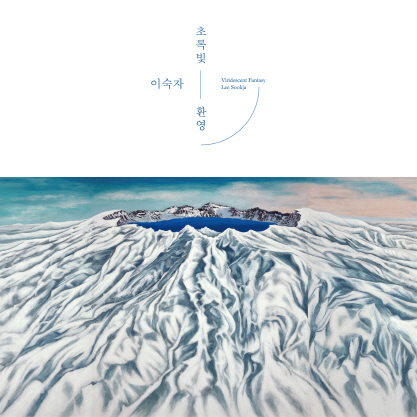

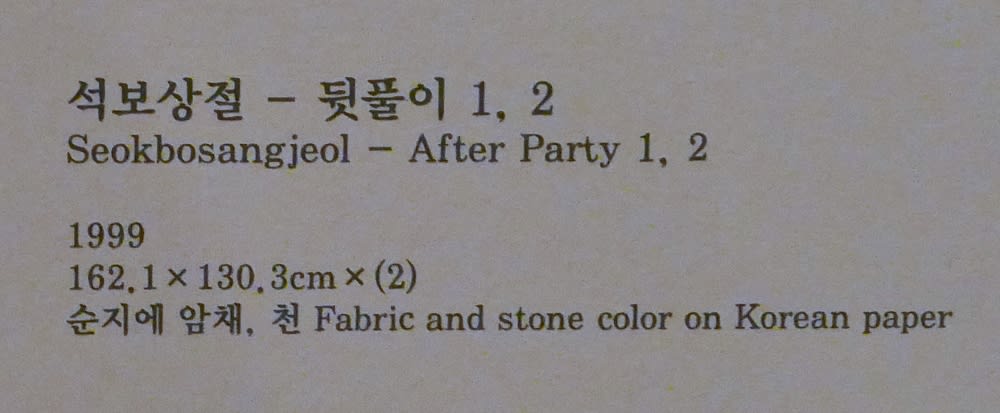

規模が大きかった李淑子(イ・スクジャ)展を公式Webサイトから

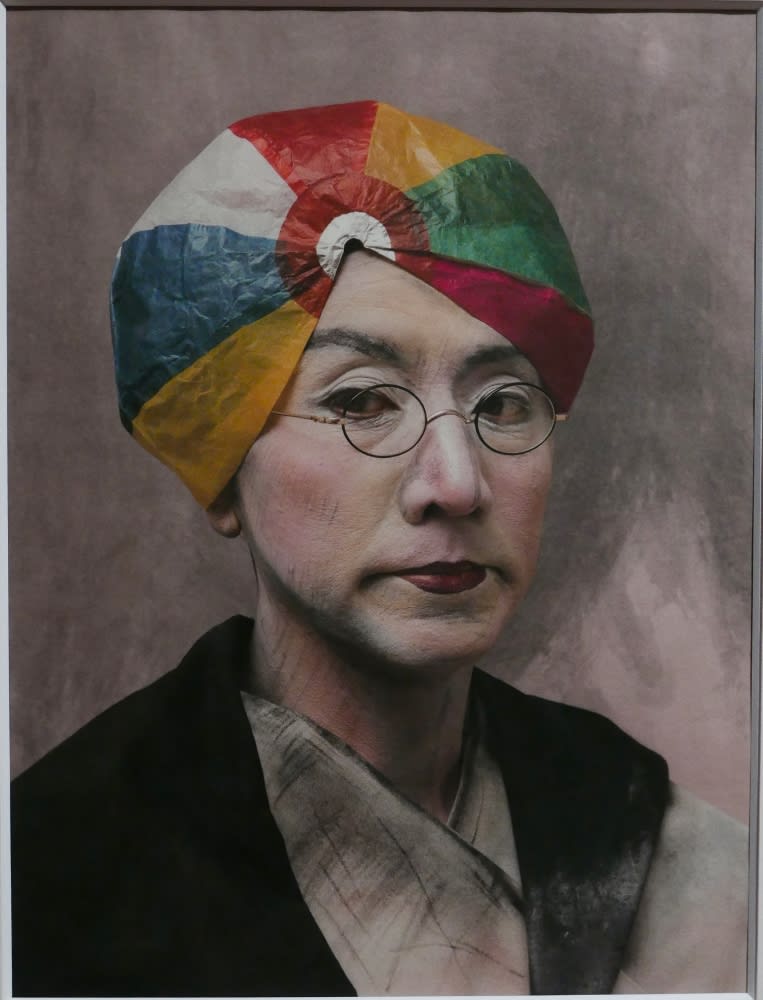

”国立現代美術館の長期企画、韓国現代美術作家シリーズの韓国画部門三回目の展示で、芝郷・李淑子(1942~)の

半世紀をかけた彩色画の世界が総覧できる大規模な回顧展です。

韓国現代美術作家シリーズ

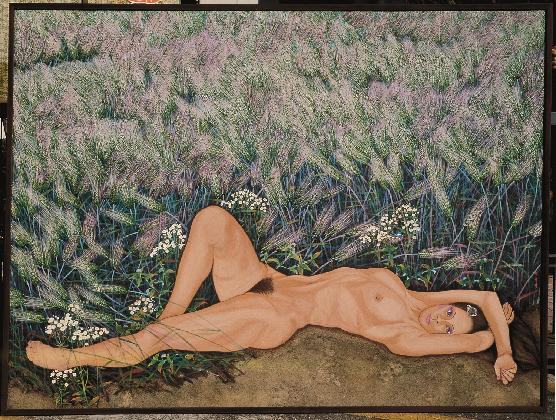

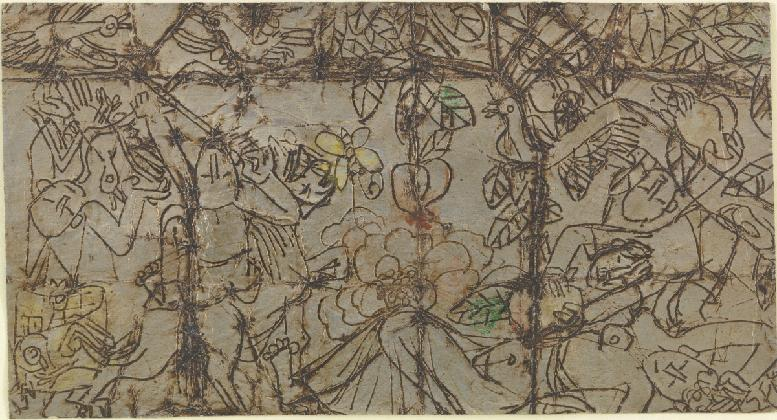

ただ、李淑子は韓国画だけではなく、いろんなスタイルの作品がありました。

かなりの作品を6月29日の記事で紹介しましたので、未紹介の作品の一部を記事にします。

こちらは韓国画。

自画像で50歳の頃のもの、髪をこういうふうに描かれると、お岩さんのイメージが浮かんで怖い!

「白頭山の夜明け」 岩絵の具を使ったクールな描写は、日本画と同じ感触です。

こちらは、韓国画の技法で、布をコラージュした作品。 韓国の情緒が溢れています。

李淑子さんのアトリエを再現した展示室がありました。

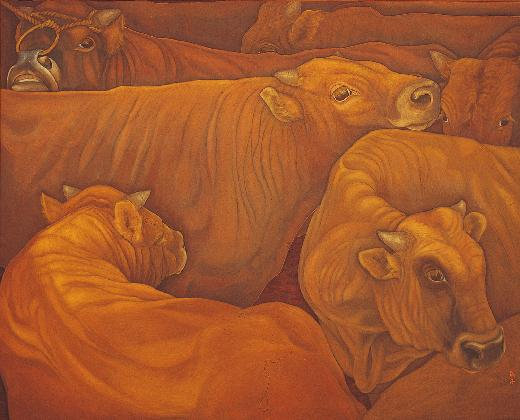

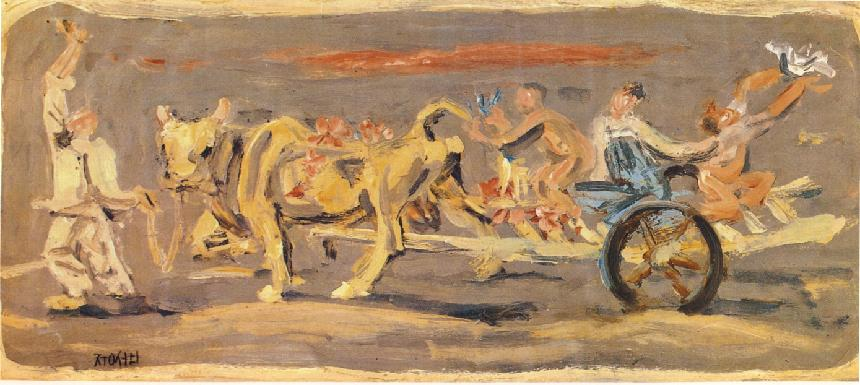

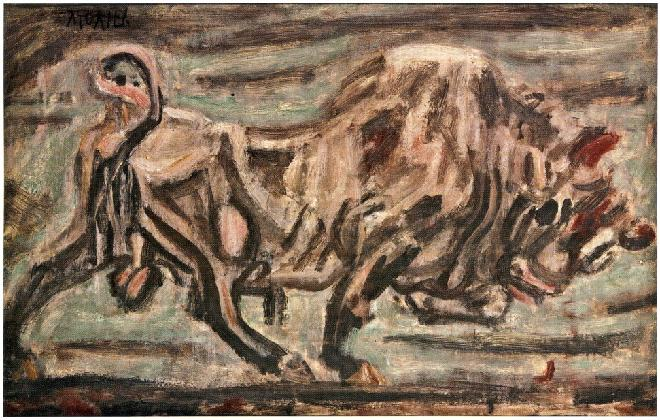

韓国の画家の方は、よく牛を描いています。 もう一つのミュージアム、徳寿宮館の李仲燮展でも牛の絵が多かった。(後述)

果川館で印象に残った作品に、音響作品があります。 体育館のような広さにスピーカが複数設置されて、暗いなかで

不思議な音を聴いた。 2012年に東京都現代美術館 「アートと音楽」で聴いた音響作品とコンセプトが似ている。

現代アートは、映像や音響に、どんどん踏み込んできている。

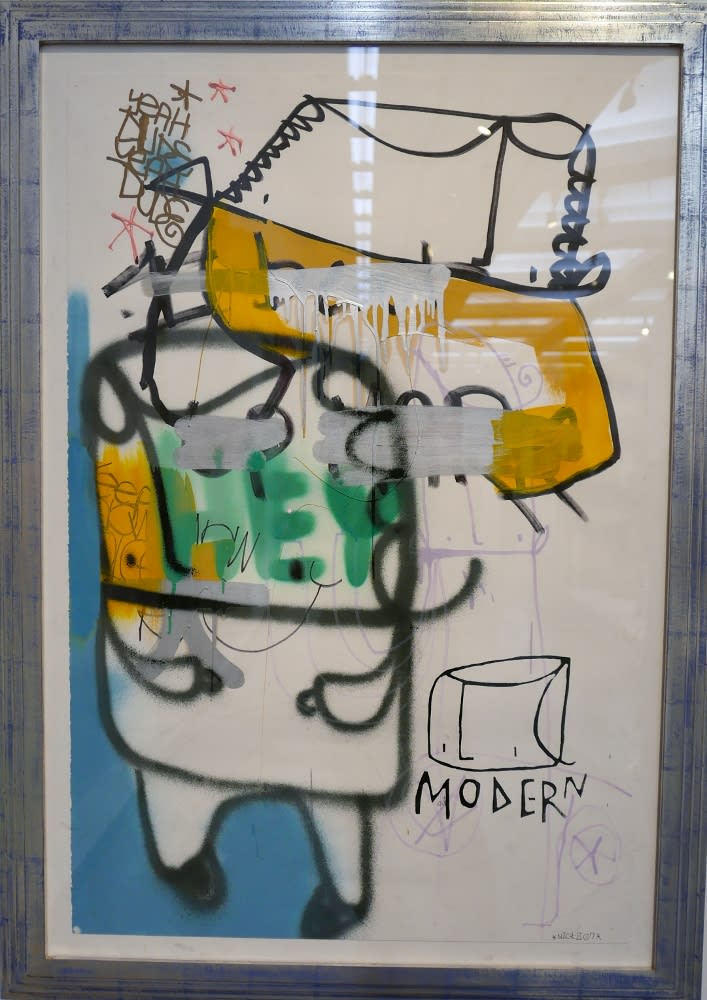

他で面白かったのは、金鳳台(キム・ボンテ)作家(1937-)の回顧展です。

金鳳台は、原色の色彩と幾何学的造形を特徴とした作品活動を見せてくれます。

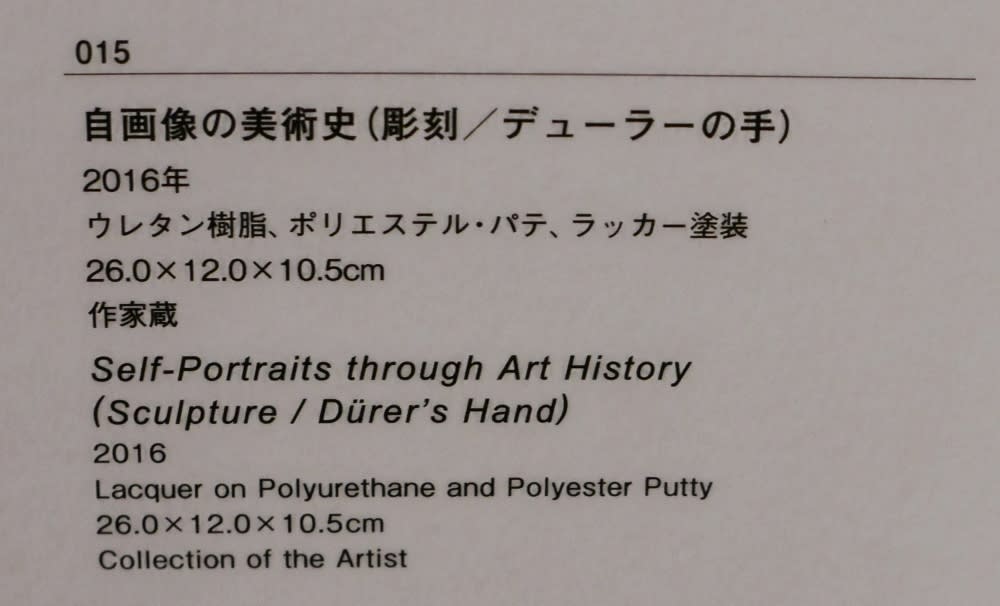

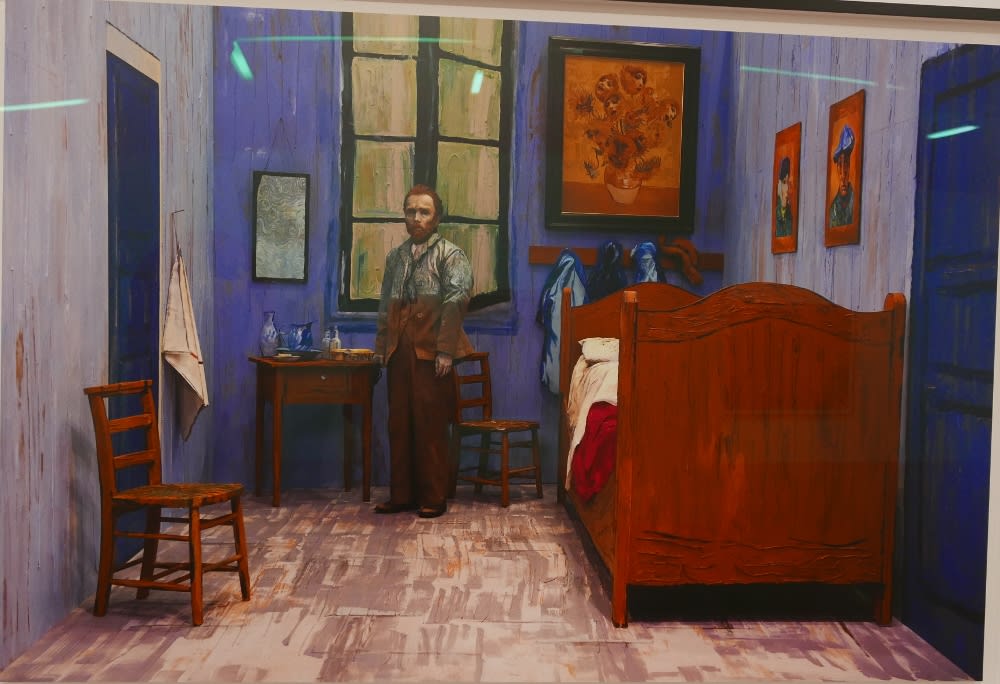

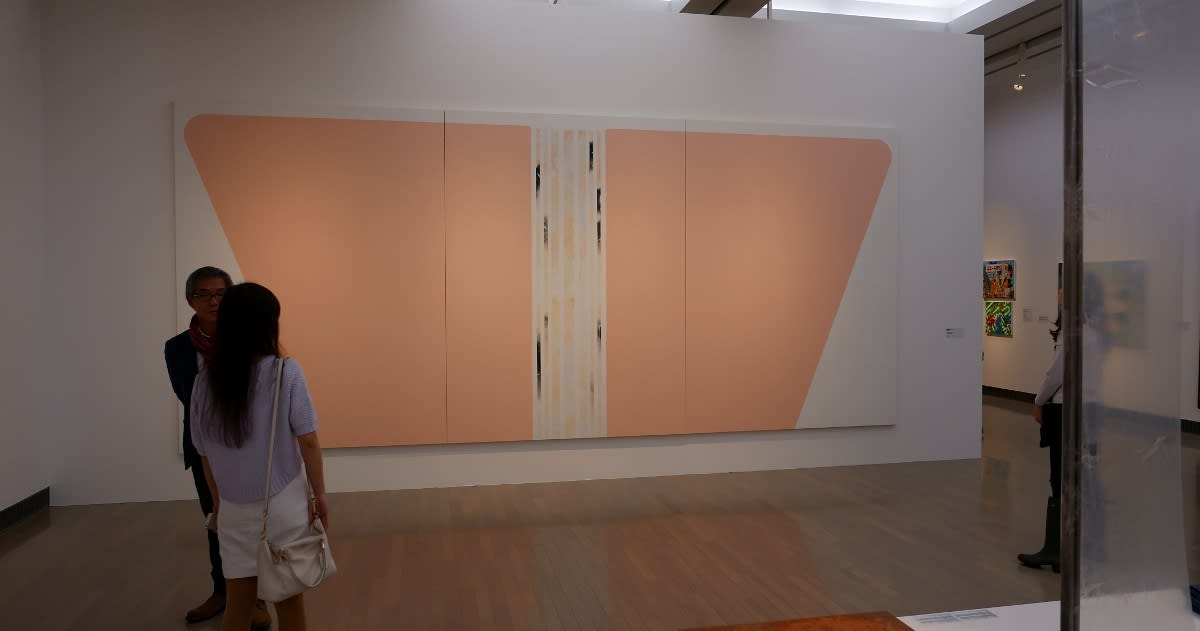

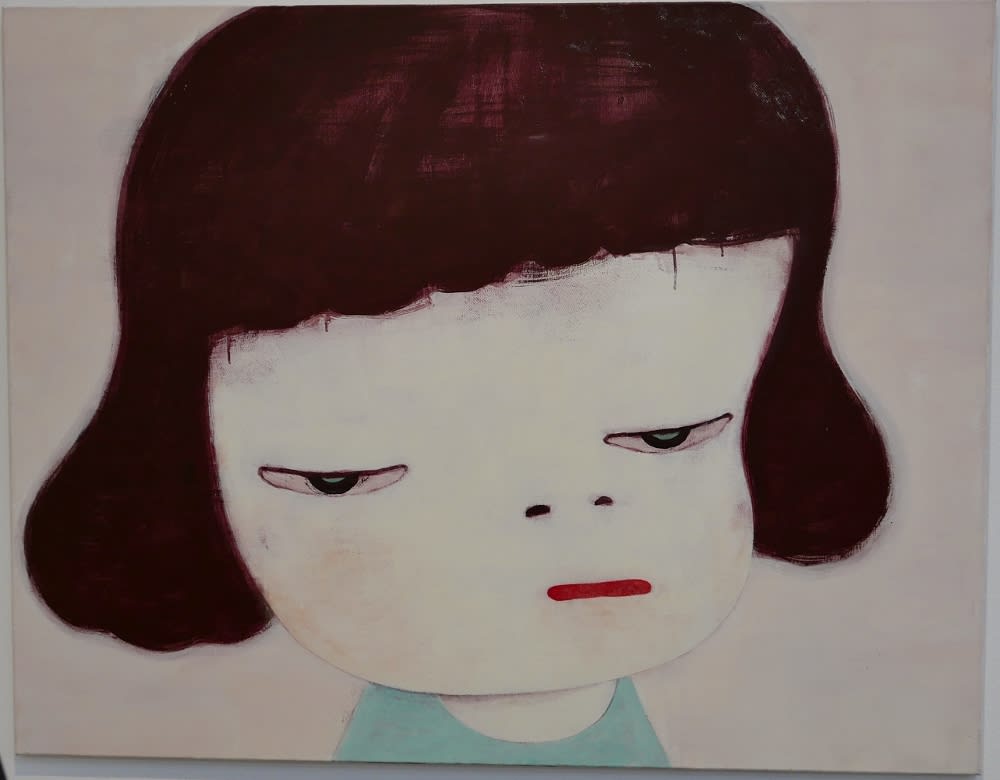

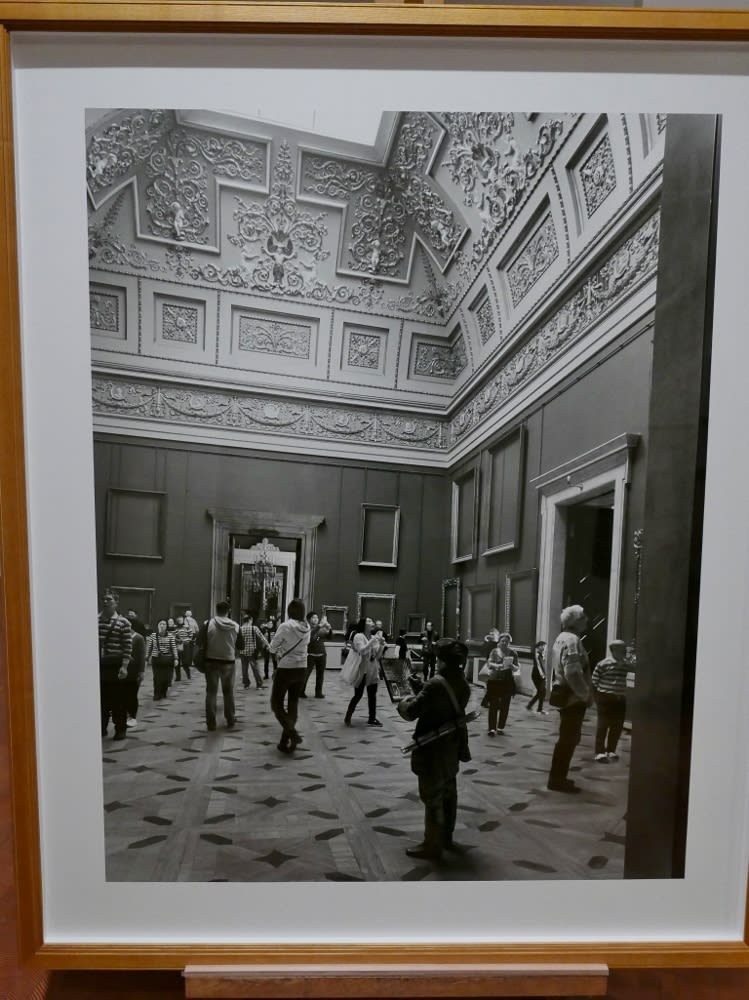

他の特集など、キャプション抜きで

果川館内の光景。

翌、6月30日(木)朝、韓国国立現代美術館の分館の一つ、徳寿宮館に向かっているところ。 右手のビルはソウル市庁舎

徳寿宮の入口

様々な経緯があり、王宮としてはあまり使われなかった。

現代美術作品の展示館です。

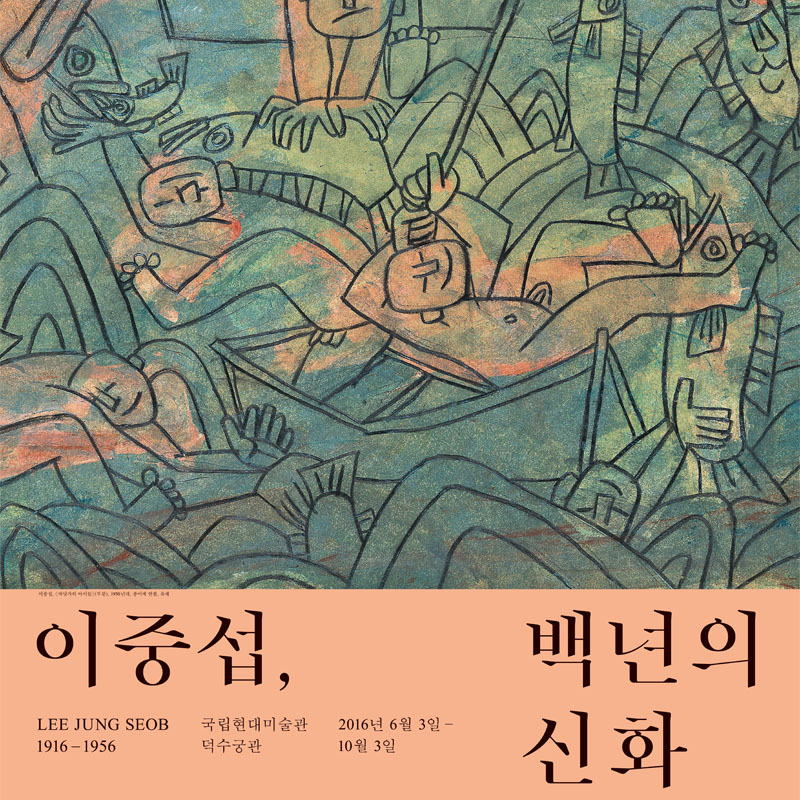

特集されていたのが、李仲燮(イ・ジュンソプ)個展、以下、公式Webサイトから引用させていただきます。

”百年の神話:韓国近代美術巨匠展 李仲燮(イ・ジュンソプ) 1916〜1956

李仲燮(イ・ジュンソプ、1916-56)は、1916年に平安南道平原の裕福な家庭に生まれ、平壌、鄭州、東京で学業を積みました。

植民地時代の日本で画家としての活動を始め、咸鏡南道元山に戻った後、解放を迎えました。朝鮮戦争のため、済州島、釜山など

の地で避難生活を送り、戦争直後には統営、ソウル、大邱などを転々としながら、過酷な環境の中でも情熱的に作品活動に取り組

んでいましたが、1956年に41歳で生涯を終えました。

植民地、戦争、分断などで血塗られた韓国の近代史を生きながらも、李仲燮は粘り強く「芸術家」としての人生にこだわりました。

日本の植民地時代にも民族の象徴である「牛」をためらうことなく描き、限りなく暗い現実を自嘲する絵も残しました。貧しい避難

時代にも家族と幸せな時間を過ごし、純真無垢な美しさを表現しましたが、戦後には強烈な意志と自信感で力強い黄牛の作品を描き

ました。彼は何より自分の感情表現に忠実な「正直な画工」になろうとし、韓国の伝統美を表現する「民族の画家」になりたいと考

えていました。しかし、愛する家族と別れた後、詐欺に遭って借金に苦しめられ、経済的生活苦の中で「拒食症」を伴った精神疾患

により不幸な晩年を送ることになってしまいました。最後は、寂しく切ない作品を残し、一人きりで生涯を終えました。

今年は李仲燮の生誕 100周年、没後 60周年を迎え、国立現代美術館で初めて李仲燮の個展を開催します。”

引用終わり

個展は、何の事前知識もなしに見ました。 独特のドローイングが印象的でした。

こんな個展も開催されて、韓国では巨匠として名をなしたのだろうな・・・・と思ったのです。

ただ、家族にあてた手紙も多く展示されていて、日本語で書かれた、子供への愛情のこもった

内容に、?、日本と関わりがあったのかな?・・・などと思いつつ徳寿館をでました。

最近、ブログ記事を書くために調べると、日本人妻と涙ぐましい生活を送った画家だったこと

がわかりました。 2014年には映画「ふたつの祖国、ひとつの愛」も制作された。

李仲燮作品を見ているときは、絵具のボリュームの少ない作品に不満を感じたりもしましたが、困窮

生活で、絵具も買えなかった状況がわかり、作品は、背景も知るのも、必須ではないけど大事な

ことだと感じた次第。

などの

などの