「平和百人一首」とこのシリーズについての解説は、初回記事と2回目の記事をご参照ください。前回記事はこちらで見られます。

なお、かなづかいや句読点は原文のままとするので、読みづらい点はご了承ください。

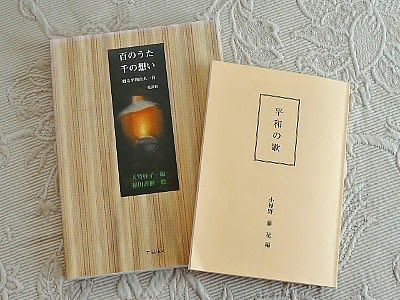

平和百人一首

平和百人一首

吾が手もて耕し終へし畝間より 若芽もえいづ我が心にも

群馬県桐生市三吉町 柳谷 忠英

僅か三坪足らずの畠です。この間から一鍬ごとに、と云つても別に鍬で耕したわけではないのですが掘り返す一土毎にたまらない喜びを感じて作り上げた畠、戦争中は花を作るのも憚られて荒れ放題であつた庭隅に果して野菜が出来るかしらと思ひながら蒔いたのはついこの間です。

それがいつの間にか土をおしのけて一つ二つ......七つ八つと出て来たのです。朝日を浴びた庭で思はず私は歓声をあげました。

何年も何年も押しひしがれていた若い心が、荒れた庭隅からしつかりと伸びてきた芽に感ずるよろこび、これこそほんとうの平和なのです。戦争が終へた。然しそれだけでは「平和」ではありません。私の感じたこのよろこびが一人一人の心にしつかりと芽を出した時そして根を張る時、これこそ私達が求める平和なのではないでしようか。

(忠英)

今年の1月から始めたこのシリーズ。1年で全体の4分の1首というペースで掲載してきましたが、来年は掲載ペースを速めようと考えています。なんとなれば、今の政権の動きを考えると、終戦直後にこの歌を詠んだ人たちがどんな想いでいたかを、一人でも多くの人に早く知ってほしいと思うからです。これが詠まれた時代が決して遠い過去のことではなくなりつつあるという危機感を抱くからです。政府のなすがまま、指をくわえて眺めていたのでは、この時代の再来が現実と化すかもしれないからです。

そうでないことを切に祈りながら、今年のこのシリーズはこれで締めます......。