ジョン・シュワルツとマイケル・グリーンは、1984年には相対論と整合性があり、量子化された超対称性などをとりいれて超弦理論を打ち立てた。

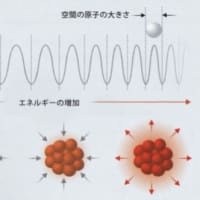

彼らは弦の長さを10の-35乗メートルの微小なものとし、弦の運動する時空を10次元とした。

また、特殊な内部対称性を用いることで、数学的矛盾の無い物質の最小単位の理論とすることに成功した。

一方、超重力理論は、一般相対論を超対称化した理論、言い方を変えれば局所超対称性の理論である。

超対称性とは、スピノール場(フェルミオン的弦)とボゾン場(ボゾン的弦)の間に対称性が存在するとする理論であり、標準模型におけるフェルミオンに対する超対称パートナーがスフェルミオン、ベクトル場(ゲージ場)に対する超対称パートナーがゲージーノである。

超対称変換はボゾン/フェルミオンを変更するので局所的変換に対する補正項は半整数のスピンを稼ぐ場でなくてはならない。

これが重力場の超対称パートナーであるグラヴィティーノであり、作用に重力場の超場を含む理論が超重力理論である。

登場する場のスピンが2以下である超重力理論の最高次元は11次元である(時間次元が1個と仮定した場合)。

超対称性理論は量子場の理論における輻射補正に現れる二次発散をそれぞれの超対称パートナー同士で打ち消す性質を持っている。

他方、重力場の理論は結合定数が負の質量次元を持つゲージ理論であり、くりこみ処方によって全ての発散を吸収しきることは出来ない。

通常の場の理論で量子重力理論を構築しようとすると無限の発散が現れてしまい物理的な値の議論が出来なくなってしまう。

上に書いているように超弦理論・超重力理論共に、余分な6次元がコンパクト化されるメカニズムが不明であること、コンパクト化として可能な多様体の種類が無数にあり、その中から1つを選び出すことが摂動論の範囲では不可能であることなどの困難が存在した。

この困難な状況を抜け出したのが、1995年から始まる第2次ストリング革命である。

第2次ストリング革命:wikipediaより

***

1995年、 ポルチンスキーによりDブレーンが超弦理論のソリトン解であることが示され、また、ウィッテンによりこれまで知られていた5つの超弦理論を統一する11次元のM理論が提唱されると、超弦理論は再び脚光を浴びることとなった。この2つは、それまでに予想されていた種々の双対性(S双対性、T双対性)と組み合わせることで、これまで摂動論の範囲でしか定義されていなかった超弦理論の非摂動的な性質の理解を深めることとなった。また、Dブレーンの低エネルギーでの性質は超対称ゲージ理論で記述されるため、ゲージ理論を用いて超弦理論の性質を調べること、逆に、Dブレーンの適当な配位を考えることでゲージ理論の非摂動的な性質を調べることが可能となり、精力的に研究された。

このDブレーンは、ブラックホールのエントロピーの表式を統計力学的に導出する際にも用いられ、超弦理論が重力の量子論であることの傍証となった。また、マルダセナによるAdS/CFT対応は、まったく別の理論である超対称ゲージ理論と超重力理論が、ある極限のもとで等価となることを予想し、超弦理論や重力理論、ゲージ理論に対して新しい知見を与えることとなった。

***

では、どのような状況であったのだろうか?

「見えざる宇宙のかたち(ひも理論に秘められた次元の幾何学)」より、編集します。

カラビ=ヤウ多様体が多すぎるという問題は、年月が経つにつれて改善するどころか悪化していく。

一九八四年には早くもそのことが明らかとなっており、ストロミンガーは「すでにひも理論の一意性が問題になっていた」と言っている。

初期には、その問題もさほどひどくは思えなくなるような、数に関する別の問題がひも理論を悩ませていたが、それはひも理論自体の個数に関係する問題だった。

ひも理論は一つだけではなかったのだ。

タイプⅠ、タイプⅡA、タイプⅡB、ヘテロティックSO(32)、ヘテロティックE8XE8と呼ばれる五種類の理論が存在しており、それらのあいだには、たとえば、ひもが閉じたループでなければならないか、あるいは開いたひもも許されるかといった違いがあった。

それぞれの理論は異なる対称群に属し、フェルミオンのカイラリティ(左右対称性)などに関してそれぞれ特有の仮定を含んでいた。

これら五つの候補のうち最終的に勝ち残って真の万物理論になるのはどれなのかという、ある意味の競争が巻き起こった。

「唯一の」自然理論が五つあるというのは、単に厄介であるばかりか、矛盾した状況だったのだ。

一九九五年にウィッテンは知的な手腕を発揮して、五つのひも理論がすべて、「M理論」と呼ばれる一つの包括的な理論のそれぞれ異なる一角を表現していることを示した。

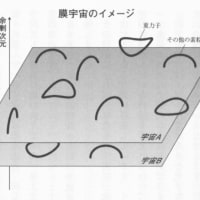

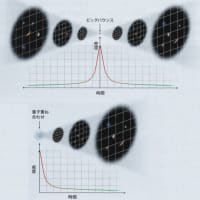

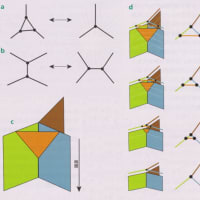

図:当初,5つの異なるひも理論は,競合しあう理論として別々に研究され,互いに別物だと考えられていた。

しかし,エドワード・ウィッテンなど「第2次ひも革命」の立役者たちは,それらの5つの理論がすべて関連しており,M理論と呼ばれる共通の枠組みで結びつけられていることを示した。

Mが何を表しているのか色々な単語が推測されている。

そのうちの「メンブレン」という単語について考察すると、M理論の基本構成要素がひもだけでないことを表しており、特別重要だ。

M理論の構成要素は、「膜」あるいは「ブレーン」と呼ばれる、0から9までの次元をとりうるもっとも一般的な物体である。

一次元のブレーンである「1-ブレーン」はなじみのひもと同じだが、2-ブレーンは私たちが膜と考えるものに似ていて、3-ブレーンは三次元空間に近い。

それらの多次元ブレーンはp-ブレーンと呼ばれ、そのうちD-ブレーンと呼ばれる種類は、高次元空間のなかで(閉じたひもでなく)開いたひもがくっついた部分曲面である。

ブレーンが加わったことで、ひも理論はより豊かになり、より幅広い現象を扱う力を身につけた。

さらに、五つのひも理論がすべて基本的な形でつながっていることが示されたことで、特定の問題を解く際に、最も簡単に解ける理論を選べるようになった。

M理論はもう一つ、ひも理論と異なる重要な特徴をもっている。

「10次元でなく11次元において存在するのだ」

マルダセナは次のように言う。

「物理学者は美しく首尾一貫した量子重力理論を手にしたと主張しているが、次元の数については意見がまとまっていない。10だと言う人もいれば、11だと言う人もいる。実際には、私たちの宇宙は10次元と11次元の両方なのかもしれない」。

ストロミンガ-もまた、

「次元という概念は絶対的でない」という意見だ。