ADD模型については、このブログの

***逆二乗則から余剰次元の大きさを探す。0.1mm以下か?***

で紹介しているのですが、ADD模型を数学的な観点から捉えたものでした。

重力の観測に直接関わっておられる物理学者の村田次郎博士が、ブルーバックスより、

【「余剰次元」と逆二乗則の破れ】、我々の世界は本当に三次元か?

という、すばらしい本を出版されておられます。

この本の中から、「余剰次元の世界」について少しだけ紹介させていただきます。

「余剰次元の世界」

電気力、強い力、弱い力、そして重力。

どう考えたって重力が一番親しみやすい。

なのに、他の三つの力は量子力学の性質を使うと同じ起源のものとしてまとめて理解できそうだというのに、重力はまったくお話にならないくらいかけ離れて弱いのだという。

この理由は、残念ながら本当のところは全然わかっていないのが現状であり、階層性問題と呼ばれて恐れられている難問だ。

力の法則の一般則を追い求める素粒子物理学者は、当面、三つの力を理解するのに手一杯で、どうせ効いてこない重力に関しては宇宙物理学者に任せきりだった。

そんな状況が、ごく最近ひっくり返った。

重力の弱きの理由をほのめかす発想と、素粒子現象でも重力の効果が大きく効いてくる可能性が同時に提案されたのだ。

1998年にアルカニハメド、ディモブロス、ドバリの3人が提案した模型、彼らの名前の頭文字をつなげて呼ばれる通称ADD模型は、まさにコロンブスの卵だった。

その内容は要約すると次の通りである。

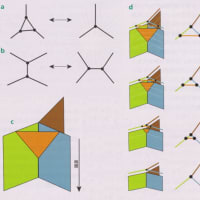

1.空間が三次元であるという日常感覚的な固定観念を捨てる。

2.四次元目以上の「余剰次元」が存在する。その広がりが「プランク長」と呼ばれる非常に小さな長さ程度であるという物理屋にとっての常識を捨てる。

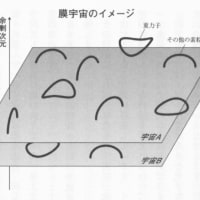

3.重力場は高次元空間方向にも伝播できるが、他の三つの相互作用、物質粒子は、三次元の「ブレーン」と呼ばれる膜に何らかの機構で閉じ込められると考える。

4.これらを仮定するだけで、三次元膜に住む我々にとって、重力だけが極端に弱い理由を幾何学的に自然に説明できる。

ついに、待ちに待った ADD模型については、このブログの

***「余剰次元はプランクスケールよりはるかに大きい !」***

で紹介しているのですが、ADD模型を数学的な観点から捉えたものでした。

重力の観測に直接関わっておられる物理学者の村田次郎博士が、ブルーバックスより、

【「余剰次元」と逆二乗則の破れ】、我々の世界は本当に三次元か?

という、すばらしい本を出版されておられます。

この本の中から、「余剰次元の世界」について少しだけ紹介させていただきます。

「余剰次元の世界」

電気力、強い力、弱い力、そして重力。

どう考えたって重力が一番親しみやすい。

なのに、他の三つの力は量子力学の性質を使うと同じ起源のものとしてまとめて理解できそうだというのに、重力はまったくお話にならないくらいかけ離れて弱いのだという。

この理由は、残念ながら本当のところは全然わかっていないのが現状であり、階層性問題と呼ばれて恐れられている難問だ。

力の法則の一般則を追い求める素粒子物理学者は、当面、三つの力を理解するのに手一杯で、どうせ効いてこない重力に関しては宇宙物理学者に任せきりだった。

そんな状況が、ごく最近ひっくり返った。

重力の弱きの理由をほのめかす発想と、素粒子現象でも重力の効果が大きく効いてくる可能性が同時に提案されたのだ。

1998年にアルカニハメド、ディモブロス、ドバリの3人が提案した模型、彼らの名前の頭文字をつなげて呼ばれる通称ADD模型は、まさにコロンブスの卵だった。

その内容は要約すると次の通りである。

1.空間が三次元であるという日常感覚的な固定観念を捨てる。

2.四次元目以上の「余剰次元」が存在する。その広がりが「プランク長」と呼ばれる非常に小さな長さ程度であるという物理屋にとっての常識を捨てる。

3.重力場は高次元空間方向にも伝播できるが、他の三つの相互作用、物質粒子は、三次元の「ブレーン」と呼ばれる膜に何らかの機構で閉じ込められると考える。

4.これらを仮定するだけで、三次元膜に住む我々にとって、重力だけが極端に弱い理由を幾何学的に自然に説明できる。

ついに、待ちに待った余剰次元の登場である。

空間は三次元ではなく、本来は余剰次元を含んだ高次元空間であるはずだ、という主張だ。

従来の常識に比べて大きく広がった余剰次元を導入する、というごく簡単な仮定だけで、世紀の難問である階層性問題が解決し、重力を含むすべての相互作用の統一的理解の可能性を示した、目からウロコが落ちる発想だった。

この主張の意味を順番に見ていこう。

余剰次元の存在という主張自身は、古くは1921年にカルツァ=クラインの五次元時空理論として発表されて広く知られており、とくに目新しいものではなかった。

その後、この余剰次元を含む高次元空間という考えは超弦理論に引き継がれて、世界はカルツァ=クライン流の五次元時空どころか十一次元時空である、という説が現在の主流となってさえいる。

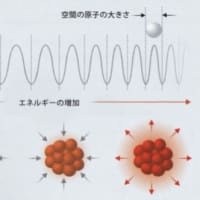

ここで問題は、余剰次元の存在自身ではなく、ADD模型が示したその大きさだった。

超弦理論ではコンパクト化された余剰次元の大きさは、プランク長と呼ばれる、10^-35メートルというとてつもなく小さな長さ程度であろうと考えられていた。

これは物理屋にとって、肌まで浸み込んだ「常識」だった。

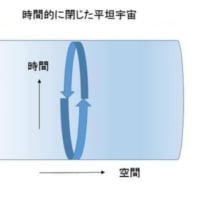

ADD模型でも、余剰次元は周期的境界条件を満たすコンパクト化された姿を想定している。

ところが、ADD模型はこれまでの常識を打ち破って、余剰次元の大きさがミリメートル程度まで大きいと考えれば階層性問題を一挙に解決できる、

という大胆不敵な、主張をしたのだ。

じつに、その差は32桁である。

ADD模型は「大きな余剰次元模型」とも呼ばれるが、ちょっと大きいなんてものではない。

いったい、みんなが信じていたプランク長とは何だったのか。

超弦理論は電気力、強い力、弱い力を統一しようという大統一理論のさらにその先の、重力をも含めた物理学の究極の統一を目指すものだ。

つまり、自然に重力を扱わなければならない。

当然、量子力学と特殊相対論の基礎の上に作られなければならない。

そこで、量子力学・特殊相対論特有の現象を扱う際に現れるプランク定数と光速は、当然、式の中に登場する。

この他に、重力を取り込むためには重力を表現する唯一の量である、我らが万有引力定数も登場するはずである。

特殊相対論の効果がよく現れるのは物体の速度が光速近くなった場合であるのと同じょうに、量子力学的で相対論的な重力現象がその特徴をよく表す長さがあるはずである。

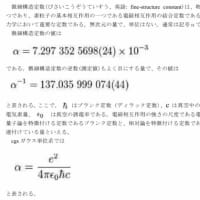

これこそがプランク長で、この三つの基本定数を組み合わせて長さの次元になるようにうまく工夫することで、「図-1」の式のように算定された。

図1:プランク長とプランクエネルギーの式

この長さはとてつもなく小さい。

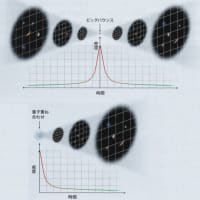

たとえば超弦理論の考える弦の姿をとらえるべく、この小ささの解像度を持つ加速器実験を行おうとすれば、非常に高い加速エネルギーが必要になる。

超弦理論では弦の大きさをプランク長程度と考えるが、これが実験で観測されるには「プランクエネルギー」と呼ばれるエネルギーが必要になる。

このプランクエネルギーは、プランク長と同様に三つの基本定数をエネルギーの次元になるように組み合わせる方針で求めると、10^19ギガ電子ボルトという巨大な値になってしまう。

これは、ようやく稼働を始めたCERN研究所のLHCで得られるエネルギーよりじつに15桁も高いもので、超弦理論の実験的な確認は不可能である。

ニュートンが確立した自然科学は実験・観察による実証科学を是とするものであり、それのできない超弦理論は机上の空論、砂上の楼閣であって、もはや自然科学とは呼べない、などと揶揄(やゆ)されてきた。

ところが、これから紹介するように、ADD模型はプランク長に比べてはるかに大きく広がった余剰次元空間を考えることによって、プランク長が高次元空間では考えていたよりもずっと大きくなることを示した。

つまり、超弦理論を実証可能な理論へと変貌させる期待を膨らます役割も果たしたのだ。

これらのマジックは、余剰次元のコンパクト化の大きさがプランク長だと考えていた固定観念を捨て去って、もっと大きくあってもよいのではないか、という発想一点によって得られたものだった。

そう、じつは余剰次元の大きさがプランク長程度であろう、という考え方には、なんの根拠もなかったのだということをADDは指摘した。

みんなが勘違いしていたんじゃないか、と叫んだのである。

そして、プランク長どころか、それはミリメートル程度まで広がっている可能性を主張した。

そんな大胆な主張が許される理由は何か。

万有引力の法則がミリメートル以下の近距離で、いまだに実験検証されていなかったからである。

キャベンディシュの実験以来、じつに200年である。

巡り巡って、物理学はこの宿題に戻ってきたのである。である。

空間は三次元ではなく、本来は余剰次元を含んだ高次元空間であるはずだ、という主張だ。

従来の常識に比べて大きく広がった余剰次元を導入する、というごく簡単な仮定だけで、世紀の難問である階層性問題が解決し、重力を含むすべての相互作用の統一的理解の可能性を示した、目からウロコが落ちる発想だった。

この主張の意味を順番に見ていこう。

余剰次元の存在という主張自身は、古くは1921年にカルツァ=クラインの五次元時空理論として発表されて広く知られており、とくに目新しいものではなかった。

その後、この余剰次元を含む高次元空間という考えは超弦理論に引き継がれて、世界はカルツァ=クライン流の五次元時空どころか十一次元時空である、という説が現在の主流となってさえいる。

ここで問題は、余剰次元の存在自身ではなく、ADD模型が示したその大きさだった。

超弦理論ではコンパクト化された余剰次元の大きさは、プランク長と呼ばれる、10^-35メートルというとてつもなく小さな長さ程度であろうと考えられていた。

これは物理屋にとって、肌まで浸み込んだ「常識」だった。

ADD模型でも、余剰次元は周期的境界条件を満たすコンパクト化された姿を想定している。

ところが、ADD模型はこれまでの常識を打ち破って、余剰次元の大きさがミリメートル程度まで大きいと考えれば階層性問題を一挙に解決できる、

という大胆不敵な、主張をしたのだ。

じつに、その差は32桁である。

ADD模型は「大きな余剰次元模型」とも呼ばれるが、ちょっと大きいなんてものではない。

いったい、みんなが信じていたプランク長とは何だったのか。

超弦理論は電気力、強い力、弱い力を統一しようという大統一理論のさらにその先の、重力をも含めた物理学の究極の統一を目指すものだ。

つまり、自然に重力を扱わなければならない。

当然、量子力学と特殊相対論の基礎の上に作られなければならない。

そこで、量子力学・特殊相対論特有の現象を扱う際に現れるプランク定数と光速は、当然、式の中に登場する。

この他に、重力を取り込むためには重力を表現する唯一の量である、我らが万有引力定数も登場するはずである。

特殊相対論の効果がよく現れるのは物体の速度が光速近くなった場合であるのと同じょうに、量子力学的で相対論的な重力現象がその特徴をよく表す長さがあるはずである。

これこそがプランク長で、この三つの基本定数を組み合わせて長さの次元になるようにうまく工夫することで、「図-1」の式のように算定された。

図1:プランク長とプランクエネルギーの式

この長さはとてつもなく小さい。

たとえば超弦理論の考える弦の姿をとらえるべく、この小ささの解像度を持つ加速器実験を行おうとすれば、非常に高い加速エネルギーが必要になる。

超弦理論では弦の大きさをプランク長程度と考えるが、これが実験で観測されるには「プランクエネルギー」と呼ばれるエネルギーが必要になる。

このプランクエネルギーは、プランク長と同様に三つの基本定数をエネルギーの次元になるように組み合わせる方針で求めると、10^19ギガ電子ボルトという巨大な値になってしまう。

これは、ようやく稼働を始めたCERN研究所のLHCで得られるエネルギーよりじつに15桁も高いもので、超弦理論の実験的な確認は不可能である。

ニュートンが確立した自然科学は実験・観察による実証科学を是とするものであり、それのできない超弦理論は机上の空論、砂上の楼閣であって、もはや自然科学とは呼べない、などと揶揄(やゆ)されてきた。

ところが、これから紹介するように、ADD模型はプランク長に比べてはるかに大きく広がった余剰次元空間を考えることによって、プランク長が高次元空間では考えていたよりもずっと大きくなることを示した。

つまり、超弦理論を実証可能な理論へと変貌させる期待を膨らます役割も果たしたのだ。

これらのマジックは、余剰次元のコンパクト化の大きさがプランク長だと考えていた固定観念を捨て去って、もっと大きくあってもよいのではないか、という発想一点によって得られたものだった。

そう、じつは余剰次元の大きさがプランク長程度であろう、という考え方には、なんの根拠もなかったのだということをADDは指摘した。

みんなが勘違いしていたんじゃないか、と叫んだのである。

そして、プランク長どころか、それはミリメートル程度まで広がっている可能性を主張した。

そんな大胆な主張が許される理由は何か。

万有引力の法則がミリメートル以下の近距離で、いまだに実験検証されていなかったからである。

キャベンディシュの実験以来、じつに200年である。

巡り巡って、物理学はこの宿題に戻ってきたのである。

最新の画像[もっと見る]

-

タイムトラベルとタイムマシン?

10年前

タイムトラベルとタイムマシン?

10年前

-

パウリの夢の数式に「虚数」が生み出された!

10年前

パウリの夢の数式に「虚数」が生み出された!

10年前

-

「微細構造定数」137とパウリ&ユング

10年前

「微細構造定数」137とパウリ&ユング

10年前

-

宇宙インフレーション 超弦理論

10年前

宇宙インフレーション 超弦理論

10年前

-

拡張標準モデルとは?

11年前

拡張標準モデルとは?

11年前

-

拡張標準モデルとは?

11年前

拡張標準モデルとは?

11年前

-

相対性理論とローレンツ対称性

11年前

相対性理論とローレンツ対称性

11年前

-

宇宙の起源に新説か?

11年前

宇宙の起源に新説か?

11年前

-

宇宙の始まりは「ビッグバウンス」?

11年前

宇宙の始まりは「ビッグバウンス」?

11年前

-

「スピンの泡」が時空に対応する、ループ量子重力

11年前

「スピンの泡」が時空に対応する、ループ量子重力

11年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます