筑波大学の教授である松井先生が日本酸化ストレス学会の開催に際して大変素晴らしいお言葉を述べていました。

http://sfrrj.umin.jp/data/nl_2201.pdf

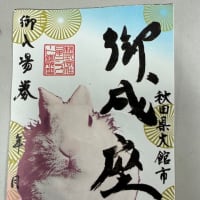

お恥ずかしいながら表題の言葉を知りませんでしたが、とてもいい言葉です。

古くは仏教の教えに由来するものとのことです。

「直向きさの継続は必ずや成功体験につながる」という先生の言葉に励まされる方は多いでしょう。私もその一人です。

少し噛み砕くと、つまり研究とは百年に一回、あるいは3千年に一回出会えるであろうものを求めて、直向きさを継続しなくてはいけないということなのですね。とても厳しいですね。

極端なたとえとは思いますが、この言葉が真摯な研究の一端を的確に捉えているものと思います。こんなロマンを求めて研究する日本の若者が減っているのも大変よく理解できます。

しかしながらこれは研究の本質でありますので、表面上は変わっているように見えるかもしれませんが、変わるはずはないものです。継続できている人は立派だし、私も誤魔化し誤魔化し継続しているつもりです。

でも学会をとおして共有しましょう、というお言葉には救いを感じました。研究会や学会の役割の1つだと私も常日頃思っています。

ひと昔前ではありますが、セレンデイピィティーについてとある講演会において話したところ、あなたはセレンデイピィティーについて理解していないと先輩の研究者にたしなめられたことがあります。

語の起源についてはWikipediaのとおりだと思いますし、「観察の領域において、偶然は構えのある心にしか恵まれない」というパスツールの言葉が本質であるのもそのとおりかと思います。

つまり、常に求めた状態にいることと、いざ出会った時に見逃すようでは困る、そういったことかと思います。

まあ、これも含めて私は研究とは最大のentertainmentであると思っています。

若い方にも、志がある方には是非研究者になることに躊躇しないようにお願いしたいです。

私は少なくとも盲のカメでないようにありたいと思っています(笑)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます