グローバリズムからナショナリズムへ

(八)グローバリズムがあちこちで破綻をきたしていますね。

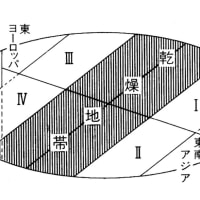

(冬)いい例がEUでしょうね。グローバリズムの特徴は、国境をなくすところにあったわけです。

(八)EUはまさしくそれを実践していた。シェンゲン協定がそうですね。税関をなくし、人と物とサービスの往来を自由にした。つまり、国境をなくした。

(冬)最初は良かった。ヨーロッパの各地から最も安い農産物や優秀な工業製品が自由に入ってきた。

(八)労働者も賃金の高いところへ自由にいけたし、採用する企業の方も、安い賃金で労働者が雇えて万々歳だった。

(冬)例えばイギリスでは、東欧諸国の労働者が大量に入ってきて結果的に賃金を下げる、という事態も起きたが、安く働いてくれるんだし、まあいいかという感じだった。

(八)カトリックやプロテスタントという宗旨の違いはあるが、そこは同じキリスト教徒だという意識も当然あった。そこで次の一歩を踏み出すわけですね。

(冬)さらにヨーロッパを統一する目的で、通貨の統一を図った。ユーロを導入です。

(八)これが蹉跌の始まりですね。はじめはフランスが持ちかけたと聞いています。

(冬)ドイツマルクは強かったですから、その恩恵にあずかろうというわけ(笑)。東ドイツを併合する条件にしたといいますね。

(八)ドイツマルクが強かった分だけ、ユーロの信用は厚く、したがって利息も低く設定され、他の国にしてみたら、タダ同然で借金ができる(笑)。そういう天国が来たわけです(笑)。

(冬)なんとなくギリシャのことが浮かびますね(笑)。

(八)国民の3人に1人が公務員だなんて、ギリシャ政府もギリシャ政府だと思いますが(笑)、一方では無理やり貸し付けた世界の銀行があるわけでね(笑)。当のユーロ銀行がいっぱい債権を持っているんだから(笑)。

(冬)公務員を増やしたのは9年続いた左派政権です。ヒダリは経済オンチです。分配にこだわり、失業率を下げるだけを目指せば、公務員を増やせばいい、というリクツになるわけ(笑)。

(八)リクツにもなっていないですがね(笑)。

(冬)韓国の文在寅もオンチですな(笑)。公務員を増やし、採算性を無視して最低賃金を上げたから、経済が失速しています。

(八)偽リベラルにはご注意を、というわけ(笑)。日本は偽リベラルの寿命が短くてよかった(笑)。

(冬)ギリシャの話に戻すと、当然のごとく、破綻の淵に。

(八)あのときのゴタゴタは歴史に残る惨状でしたね。

(冬)結果から言えば、あのときギリシャはEUから離脱した方が良かったのじゃないか?

(八)ギリシャ通貨のドラクマを切り下げていたら、今頃はもっと回復をしていた可能性がありますね。

(冬)その後のアイスランド危機の経緯を見ると、そう結論付ける人も多いようです。

(八)要するに、「EU」という国家はないわけです。国の内部のことなら、富んでいる地方から貧しい地方へ資金を移動しても文句は出ないが、他の国へとなると、事情は違ってくるんですよ(笑)。

(冬)だから、EUではドイツだけが繁栄している、と不満が高まっている。

(八)フランス人のエマニュエル・トッドは「ドイツ帝国が再興した」と言っていますね。

(冬)ドイツへの反感は隠せない段階に来ている。EUの枠はあるが、加盟している国は国益第一で動いている。

(八)イギリスのEU離脱は本音を正直に語ったとも言えますね。

(冬)離脱に賛成したイギリス国民は、EUの分裂の臭いをかぎつけたのではないか?(笑)

(八)少なくとも、グローバリズムは疑わしいことになっている。歴史の曲がり角ですね。

(冬)日本は独立に際し、安全保障はアメリカに任せて、日本は経済再建に集中するという国策をとった。ある時期までは、正解と言っていい。でも、70年経った今もそれでいいのか?

戦後の既得権益者は誰だ?

(八)当然の疑問ですね。吉田茂自身はGNP(国民総生産)がアメリカに次いで第2位になったころ、憲法第9条は廃止して再軍備すべきと考えていたんでしょう?

(冬)その吉田が、朝鮮戦争の際、アメリカのダレス国務長官が「軍隊」をつくるように言ってきたのを、憲法第9条を盾にことわり、警察予備隊でお茶を濁したんですが、これが現在の「自衛隊」につながるわけ。

(八)吉田茂としては苦心の策だった。あの時、ダレスの言うように軍隊を作っていたら、朝鮮戦争で中華人民軍との最前線に放り込まれていたのは確実ですな。

(冬)だからといって、吉田ドクトリンみたいに固定してしまっては、吉田の真意ともずれますね。

(八)吉田を誉めそやしすぎた(笑)。あとで出てくるけれど、吉田は失政もたくさんあります。

(冬)それは要するに怠慢が日本を覆った、ということでしょう?(笑)

(八)その責めを政治家だけに負わせるわけには行かない。

(冬)広く見ると、「戦後」の既得権者が、これ以上の冒険はしたくないと結束したのだな(笑)。

(八)朝日新聞の読者を想定すれば分かりますね。

(冬)少し話がずれますが、前から不思議なのです。開業医の待合室には圧倒的に「朝日新聞」が多い。医者がインテリ感を出すため、と昔は言われていました。

(八)違いますね。医師、特に開業医こそ現体制の中で最も成功した階層でしょう。成功している者が、変革を望みますか? 朝日新聞は、憲法第9条を守るだけではありません。経済オンチの野党が言うように、「無理な経済発展」を望みません。現在の経済で十分に甘い部分は吸えるからです。

(冬)財政規律を重んじる…という言い分がそうですな。

(八)何度もこのブログでは言ってきましたが、朝日・毎日・共同通信・中日などは戦後体制を墨守しようとする勢力です。読者に医者や学者が多いこと、意外に官公庁の支持がある。官公庁というより官公労といった方がいい。

(冬)教育界も朝日が根を張っていそうですな。文部科学省が日教組と馴れ合いでやってきた世界ですからね(笑)。

(八)忘れてはいけないのが法曹界。弁護士会ですな。今まで挙げてきた職業や職種でお気づきの点はありませんか?

(冬)高所得層ですね。マスコミも学者も官僚も弁護士も開業医も、要するに現在のまま世の中が続くことを願っている(笑)。

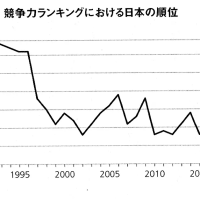

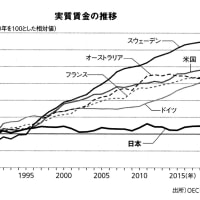

(八)実際には経済成長も要らない。経済が停滞した方が、自分たちの相対的な位置は上がる…というわけです(笑)。

(冬)そういえば、大学の先生もこう言っていました。教師としては不況の方が有難い。何故なら、学生は就職難の方が勉強をする(笑)。

(八)大東亜戦争に走る前にも、緊縮財政で経済の体質を強める…というアホ理論がありました。統制経済を望む勢力というのは、いつでも生息している。

(冬)現実には起こりえない、ハイパーインフレのお化けを出すとか、財政を家計に喩える連中には警戒してほしい。

(八)国防を真剣に考えないで来た戦後体制は賞味期限、どころか廃棄しないと危ない。

(冬)時代はナショナリズムに入っています。いい悪いの問題ではない。グローバリズムが行き過ぎた(経済格差を広げた)ので、異議が出ている。これからはナショナリズムの調整をするために、多文化を認めるインターナショナリズムが必要になってくるでしょう。

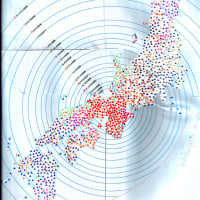

(八)日本の現状に即して言えば、CHINA・韓国・北朝鮮・ロシア…いずれとも同じ基盤の競争関係であることが望ましい。でも、敵対関係に陥らず、良い競争をするためには、お互いが独立精神を持って(というのは韓国みたいに甘えないで)相対さなければならない。

(冬)そのためには、日本も普通の国、つまり普通に軍隊を持って自国民を守る体制ができていなければならない、ということですな。

(八)尖閣問題で漁民がどれだけ迷惑をこうむっているか。歴史的に見れば、韓国は「李承晩ライン」でどれだけの日本漁船を拿捕したか、ロシアは北方領土で漁船をどれだけ攻撃してきたか。命を落とした漁民も大勢います。マスコミはもっと被害者のことを報じなければいけません。

(冬)日本が普通の軍隊を持っていれば、防げたという事例ですね。

われわれは何を反省するのか?

(八)例によって、今年の戦没者慰霊式典でも、今上天皇が先の戦争に対して「深い反省」の念を述べました。何を反省するのか、日本人の間ではコンセンサスができていません。

(冬)話は変わりますが、NHKが新しい資料『拝謁記』を見つけましたね。

(写真は、「拝謁記」原本の一部、共同通信より)

(八)初代宮内庁長官の田島道治の膨大なメモ集ですね。

(冬)あの中にも、新憲法発布の際に、昭和天皇が「反省」にこだわるところがある。昭和天皇は国民にひと言謝罪をした上で、軍部の暴走を招いた事態を反省する…と言いたかったわけです。軍隊の病は「下克上」とも言っていました。

(八)ところが、その「反省」の弁が削られてしまう。「意の赴くところに任せ」て戦争になだれ込んだ…という一節も、吉田茂によって削られたから、文節上、何を反省するのか分からなくなってしまう、という理由だった。

(冬)吉田は天皇退位説が再燃するのを懸念していたと言うんですが…。失態ですね。

(八)昭和天皇自身は、法的にはともかく、道義的責任は大いに感じていた。その表明がチャンスを失ってしまった。そのことが、戦後日本にとって何かきちんと清算されていない印象を与えている。

(冬)私もその物足りなさはいつも感じてきました。この資料の発掘は歓迎ですね。

(八)天皇が9条を改憲して「再軍備」の必要を説いているのも新鮮です。もちろん「下克上」のない軍隊、と条件をつけていますが。

(冬)だから、戦後の「反省」が「非武装中立」に向かったり、直接的に「護憲」を意味したりするわけではないんで…。

(写真は、新憲法発布の頃の昭和天皇と香淳皇后)

(八)同時に、吉田茂の再評価は必要です。彼は英米派の立場にあり、戦後の連合国(特にアメリカ)との交渉を一手に引き受けたわけだが、サンフランシスコ講和条約を結ぶ際、茶番と定評のある極東軍事裁判(東京裁判)をそのまま受け入れるという、これは失策でしょうね。

(冬)A級戦犯なんて、創作ですからな。そこへ、昭和天皇の「反省」を削り、戦後を迷走させる間接原因をつくった。もと外交官なら、いくらでも骨抜きにする方法はあったはず。

(八)目が単にアメリカを向いているだけで、歴史を見通していない。

ルーズベルトの陰謀について

(写真は、日本嫌いで知られたルーズベルト大統領)

(冬)ただ、日本の軍隊のあり方を「反省」するだけでは本当の「反省」ではない。戦争には相手国、アメリカ側の対応もあることですから。

(八)昭和16年の夏ごろから、アメリカは日本の外務省の公電を解読していた、といいますね。だから、真珠湾攻撃もあらかじめ知っていた。にもかかわらず、ハワイ・ホノルルの海軍基地には一切知らせていない。通常の通信方法をとって、ハワイの司令官が事態を知るのは攻撃を受けてからです。

(冬)そのこともあって、ルーズベルトの陰謀が戦争直後からささやかれるわけですな。

(八)どの辺から陰謀が始まったか分からないけれど、暗号解読ができれば、誰だって筋書きが描きやすくなります。

(冬)その誘惑は大きいでしょうな。私でもシナリオを作れますよ(笑)。

(八)しかもその翻訳が大まかで、日本語のニュアンスが伝わらない。表面は強硬だが交渉の余地は残しているという場合、日本語では末尾のニュアンスで伝えるわけです。ところが、アメリカ人は表面だけを訳してしまう。

(冬)お互いが文化を理解していない。

(八)誤解の積み重ねが大きい、とは昭和天皇もどこかで述べている。

それでも、暗号を解読されながら気がつかない、という日本政府の間抜けさは、大いに「反省」の余地あり(笑)。

(冬)いまだに情報(インテリジェンス)の扱いが下手、というのは日本政府の弱点です。

(八)外務省の分析力はひどい。国連の常任理事国立候補の票数の読みなど、希望的観測だけで大本営発表と変わらない。

(冬)天皇(現上皇)を訪中させて、江沢民を付け上がらせたり(笑)。

(八)大東亜戦争の際も同じなんです。相手の国を信用しきっている。

(冬){交渉はまず信用から始まる」。これは国内においては、いいでしょう。でも国際社会では、「相手を信用するな」が交渉の鉄則でしょう。

(八)いい加減に、わが国も変わってもらいたいですね。

(八)グローバリズムがあちこちで破綻をきたしていますね。

(冬)いい例がEUでしょうね。グローバリズムの特徴は、国境をなくすところにあったわけです。

(八)EUはまさしくそれを実践していた。シェンゲン協定がそうですね。税関をなくし、人と物とサービスの往来を自由にした。つまり、国境をなくした。

(冬)最初は良かった。ヨーロッパの各地から最も安い農産物や優秀な工業製品が自由に入ってきた。

(八)労働者も賃金の高いところへ自由にいけたし、採用する企業の方も、安い賃金で労働者が雇えて万々歳だった。

(冬)例えばイギリスでは、東欧諸国の労働者が大量に入ってきて結果的に賃金を下げる、という事態も起きたが、安く働いてくれるんだし、まあいいかという感じだった。

(八)カトリックやプロテスタントという宗旨の違いはあるが、そこは同じキリスト教徒だという意識も当然あった。そこで次の一歩を踏み出すわけですね。

(冬)さらにヨーロッパを統一する目的で、通貨の統一を図った。ユーロを導入です。

(八)これが蹉跌の始まりですね。はじめはフランスが持ちかけたと聞いています。

(冬)ドイツマルクは強かったですから、その恩恵にあずかろうというわけ(笑)。東ドイツを併合する条件にしたといいますね。

(八)ドイツマルクが強かった分だけ、ユーロの信用は厚く、したがって利息も低く設定され、他の国にしてみたら、タダ同然で借金ができる(笑)。そういう天国が来たわけです(笑)。

(冬)なんとなくギリシャのことが浮かびますね(笑)。

(八)国民の3人に1人が公務員だなんて、ギリシャ政府もギリシャ政府だと思いますが(笑)、一方では無理やり貸し付けた世界の銀行があるわけでね(笑)。当のユーロ銀行がいっぱい債権を持っているんだから(笑)。

(冬)公務員を増やしたのは9年続いた左派政権です。ヒダリは経済オンチです。分配にこだわり、失業率を下げるだけを目指せば、公務員を増やせばいい、というリクツになるわけ(笑)。

(八)リクツにもなっていないですがね(笑)。

(冬)韓国の文在寅もオンチですな(笑)。公務員を増やし、採算性を無視して最低賃金を上げたから、経済が失速しています。

(八)偽リベラルにはご注意を、というわけ(笑)。日本は偽リベラルの寿命が短くてよかった(笑)。

(冬)ギリシャの話に戻すと、当然のごとく、破綻の淵に。

(八)あのときのゴタゴタは歴史に残る惨状でしたね。

(冬)結果から言えば、あのときギリシャはEUから離脱した方が良かったのじゃないか?

(八)ギリシャ通貨のドラクマを切り下げていたら、今頃はもっと回復をしていた可能性がありますね。

(冬)その後のアイスランド危機の経緯を見ると、そう結論付ける人も多いようです。

(八)要するに、「EU」という国家はないわけです。国の内部のことなら、富んでいる地方から貧しい地方へ資金を移動しても文句は出ないが、他の国へとなると、事情は違ってくるんですよ(笑)。

(冬)だから、EUではドイツだけが繁栄している、と不満が高まっている。

(八)フランス人のエマニュエル・トッドは「ドイツ帝国が再興した」と言っていますね。

(冬)ドイツへの反感は隠せない段階に来ている。EUの枠はあるが、加盟している国は国益第一で動いている。

(八)イギリスのEU離脱は本音を正直に語ったとも言えますね。

(冬)離脱に賛成したイギリス国民は、EUの分裂の臭いをかぎつけたのではないか?(笑)

(八)少なくとも、グローバリズムは疑わしいことになっている。歴史の曲がり角ですね。

(冬)日本は独立に際し、安全保障はアメリカに任せて、日本は経済再建に集中するという国策をとった。ある時期までは、正解と言っていい。でも、70年経った今もそれでいいのか?

戦後の既得権益者は誰だ?

(八)当然の疑問ですね。吉田茂自身はGNP(国民総生産)がアメリカに次いで第2位になったころ、憲法第9条は廃止して再軍備すべきと考えていたんでしょう?

(冬)その吉田が、朝鮮戦争の際、アメリカのダレス国務長官が「軍隊」をつくるように言ってきたのを、憲法第9条を盾にことわり、警察予備隊でお茶を濁したんですが、これが現在の「自衛隊」につながるわけ。

(八)吉田茂としては苦心の策だった。あの時、ダレスの言うように軍隊を作っていたら、朝鮮戦争で中華人民軍との最前線に放り込まれていたのは確実ですな。

(冬)だからといって、吉田ドクトリンみたいに固定してしまっては、吉田の真意ともずれますね。

(八)吉田を誉めそやしすぎた(笑)。あとで出てくるけれど、吉田は失政もたくさんあります。

(冬)それは要するに怠慢が日本を覆った、ということでしょう?(笑)

(八)その責めを政治家だけに負わせるわけには行かない。

(冬)広く見ると、「戦後」の既得権者が、これ以上の冒険はしたくないと結束したのだな(笑)。

(八)朝日新聞の読者を想定すれば分かりますね。

(冬)少し話がずれますが、前から不思議なのです。開業医の待合室には圧倒的に「朝日新聞」が多い。医者がインテリ感を出すため、と昔は言われていました。

(八)違いますね。医師、特に開業医こそ現体制の中で最も成功した階層でしょう。成功している者が、変革を望みますか? 朝日新聞は、憲法第9条を守るだけではありません。経済オンチの野党が言うように、「無理な経済発展」を望みません。現在の経済で十分に甘い部分は吸えるからです。

(冬)財政規律を重んじる…という言い分がそうですな。

(八)何度もこのブログでは言ってきましたが、朝日・毎日・共同通信・中日などは戦後体制を墨守しようとする勢力です。読者に医者や学者が多いこと、意外に官公庁の支持がある。官公庁というより官公労といった方がいい。

(冬)教育界も朝日が根を張っていそうですな。文部科学省が日教組と馴れ合いでやってきた世界ですからね(笑)。

(八)忘れてはいけないのが法曹界。弁護士会ですな。今まで挙げてきた職業や職種でお気づきの点はありませんか?

(冬)高所得層ですね。マスコミも学者も官僚も弁護士も開業医も、要するに現在のまま世の中が続くことを願っている(笑)。

(八)実際には経済成長も要らない。経済が停滞した方が、自分たちの相対的な位置は上がる…というわけです(笑)。

(冬)そういえば、大学の先生もこう言っていました。教師としては不況の方が有難い。何故なら、学生は就職難の方が勉強をする(笑)。

(八)大東亜戦争に走る前にも、緊縮財政で経済の体質を強める…というアホ理論がありました。統制経済を望む勢力というのは、いつでも生息している。

(冬)現実には起こりえない、ハイパーインフレのお化けを出すとか、財政を家計に喩える連中には警戒してほしい。

(八)国防を真剣に考えないで来た戦後体制は賞味期限、どころか廃棄しないと危ない。

(冬)時代はナショナリズムに入っています。いい悪いの問題ではない。グローバリズムが行き過ぎた(経済格差を広げた)ので、異議が出ている。これからはナショナリズムの調整をするために、多文化を認めるインターナショナリズムが必要になってくるでしょう。

(八)日本の現状に即して言えば、CHINA・韓国・北朝鮮・ロシア…いずれとも同じ基盤の競争関係であることが望ましい。でも、敵対関係に陥らず、良い競争をするためには、お互いが独立精神を持って(というのは韓国みたいに甘えないで)相対さなければならない。

(冬)そのためには、日本も普通の国、つまり普通に軍隊を持って自国民を守る体制ができていなければならない、ということですな。

(八)尖閣問題で漁民がどれだけ迷惑をこうむっているか。歴史的に見れば、韓国は「李承晩ライン」でどれだけの日本漁船を拿捕したか、ロシアは北方領土で漁船をどれだけ攻撃してきたか。命を落とした漁民も大勢います。マスコミはもっと被害者のことを報じなければいけません。

(冬)日本が普通の軍隊を持っていれば、防げたという事例ですね。

われわれは何を反省するのか?

(八)例によって、今年の戦没者慰霊式典でも、今上天皇が先の戦争に対して「深い反省」の念を述べました。何を反省するのか、日本人の間ではコンセンサスができていません。

(冬)話は変わりますが、NHKが新しい資料『拝謁記』を見つけましたね。

(写真は、「拝謁記」原本の一部、共同通信より)

(八)初代宮内庁長官の田島道治の膨大なメモ集ですね。

(冬)あの中にも、新憲法発布の際に、昭和天皇が「反省」にこだわるところがある。昭和天皇は国民にひと言謝罪をした上で、軍部の暴走を招いた事態を反省する…と言いたかったわけです。軍隊の病は「下克上」とも言っていました。

(八)ところが、その「反省」の弁が削られてしまう。「意の赴くところに任せ」て戦争になだれ込んだ…という一節も、吉田茂によって削られたから、文節上、何を反省するのか分からなくなってしまう、という理由だった。

(冬)吉田は天皇退位説が再燃するのを懸念していたと言うんですが…。失態ですね。

(八)昭和天皇自身は、法的にはともかく、道義的責任は大いに感じていた。その表明がチャンスを失ってしまった。そのことが、戦後日本にとって何かきちんと清算されていない印象を与えている。

(冬)私もその物足りなさはいつも感じてきました。この資料の発掘は歓迎ですね。

(八)天皇が9条を改憲して「再軍備」の必要を説いているのも新鮮です。もちろん「下克上」のない軍隊、と条件をつけていますが。

(冬)だから、戦後の「反省」が「非武装中立」に向かったり、直接的に「護憲」を意味したりするわけではないんで…。

(写真は、新憲法発布の頃の昭和天皇と香淳皇后)

(八)同時に、吉田茂の再評価は必要です。彼は英米派の立場にあり、戦後の連合国(特にアメリカ)との交渉を一手に引き受けたわけだが、サンフランシスコ講和条約を結ぶ際、茶番と定評のある極東軍事裁判(東京裁判)をそのまま受け入れるという、これは失策でしょうね。

(冬)A級戦犯なんて、創作ですからな。そこへ、昭和天皇の「反省」を削り、戦後を迷走させる間接原因をつくった。もと外交官なら、いくらでも骨抜きにする方法はあったはず。

(八)目が単にアメリカを向いているだけで、歴史を見通していない。

ルーズベルトの陰謀について

(写真は、日本嫌いで知られたルーズベルト大統領)

(冬)ただ、日本の軍隊のあり方を「反省」するだけでは本当の「反省」ではない。戦争には相手国、アメリカ側の対応もあることですから。

(八)昭和16年の夏ごろから、アメリカは日本の外務省の公電を解読していた、といいますね。だから、真珠湾攻撃もあらかじめ知っていた。にもかかわらず、ハワイ・ホノルルの海軍基地には一切知らせていない。通常の通信方法をとって、ハワイの司令官が事態を知るのは攻撃を受けてからです。

(冬)そのこともあって、ルーズベルトの陰謀が戦争直後からささやかれるわけですな。

(八)どの辺から陰謀が始まったか分からないけれど、暗号解読ができれば、誰だって筋書きが描きやすくなります。

(冬)その誘惑は大きいでしょうな。私でもシナリオを作れますよ(笑)。

(八)しかもその翻訳が大まかで、日本語のニュアンスが伝わらない。表面は強硬だが交渉の余地は残しているという場合、日本語では末尾のニュアンスで伝えるわけです。ところが、アメリカ人は表面だけを訳してしまう。

(冬)お互いが文化を理解していない。

(八)誤解の積み重ねが大きい、とは昭和天皇もどこかで述べている。

それでも、暗号を解読されながら気がつかない、という日本政府の間抜けさは、大いに「反省」の余地あり(笑)。

(冬)いまだに情報(インテリジェンス)の扱いが下手、というのは日本政府の弱点です。

(八)外務省の分析力はひどい。国連の常任理事国立候補の票数の読みなど、希望的観測だけで大本営発表と変わらない。

(冬)天皇(現上皇)を訪中させて、江沢民を付け上がらせたり(笑)。

(八)大東亜戦争の際も同じなんです。相手の国を信用しきっている。

(冬){交渉はまず信用から始まる」。これは国内においては、いいでしょう。でも国際社会では、「相手を信用するな」が交渉の鉄則でしょう。

(八)いい加減に、わが国も変わってもらいたいですね。