(4)コメ増産の可能性

増産手段には、品種の転換、休耕地の利用、および新たな農地の造成がある。新たな農地の造成については次の章で論じるとして、ここでは品種の転換と休耕地の活用について論じる。

品種の転換には、長粒種から特選米への転換とカルローズ米から特選米への転換が考えられる。

(イ) 長粒種から特選米への転換

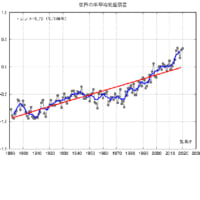

この問題を考察するには、それぞれのコメの産地を知っておく必要がある。米国における過去10年間の種類別生産量の推移を下のグラフに示す㊟。この生産量は精米以前のものであり、これまで引用してきた精米後の数量とは違うが、傾向は把握できる。

グラフでわかるように、長粒種と中・短粒種の生産量の傾向は異なっている。その理由は生産地が異なることにある。

長粒種の生産地は下記のような構成になっている。

アーカンソー州 60%

ルイジアナ州 17%

ミズーリ州 8%

その他の州 15%

一方、中・短粒種が生産される州は次のようである。

カリフォルニア州 80%

アーカンソー州 16%

その他の州 4%

すなわち、長粒種はほとんどが中南部の州で生産され、中・短粒種は大部分がカリフォルニア州で生産される。そして、その生産地域はサンフランシスコの北にある州都サクラメント市の周辺に限られる。カリフォルニア州では長粒種も生産されるが、その数量はごく僅かで長粒種の全米生産量の0.3%にすぎない。

こうした状況を踏まえて、インディカ米(長粒種)を作っている生産者が特選米(中粒種)に転向する可能性について考えてみる。

中粒種は長粒種より価格が2割から4割高いにもかかわらず、中南部の生産者がこれまでずっと長粒種を作り続けてきた理由は、長粒種は売値が安いが、生産コストも安く、利益率から見れば中粒種と違いはないからだ。加えて気候・土質の問題もある。おまけに、新興国の需要が増えており、販売に苦労はない。したがって、中南部の生産者があえて慣れない品種に挑戦する必要はないのである。

(ロ) カルローズ米から特選米への転換

「(1)日米のコメの価格差」で見たように、米国における小売り値で特選米は$12.98(15ポンド)であるのに対し、カルローズ米は$11.98だから8%ほど高い。しかし、この転換の誘因は価格差ではなく、日本のニーズに合わせることである。技術的な障害はあろうが、ここではそれを無視して考える。

問題は品種転換による増産可能量だが、品種転換による増産と休耕地の活用による増産が同時に起きる可能性があるので、増産可能量として総合的に検討する。

史上最多となった年の生産量と直近の生産量の差を「増産可能量」としてみる。史上最多の2010/2011年度における全生産量は7,554,000トン(「(3)米国のコメの種類別内訳」参照)で、直近の2011/2012年度における全生産量6,001,000トンだから、その差は1,553,000トン。

この「増産可能量」がこれまで見てきたのと同じ種類別比率で生産されるとすれば、中粒種は特選米が6%として93,180トン、カルローズ米が21%として326,130トン、合計419,310トン。

つまり、カルローズ米から特選米への転換がまったくない場合、特選米の「増産可能量」は円い数字で93千トン、カルローズ米の「増産可能量」は326千トン。カルローズ米の生産者が増産分を全部特選米に切り替えた場合は,特選米の「増産可能量」はその合計の419千トンになる。

日本のユーザーの中には、「品質はこのままでいい。値段が安い方が有難い」とカルローズ米を選択する人もいるだろう。その場合でもトータルの419千トンは変わりない。

㊟ Rice Yearbook の種類別生産量は100 cwtすなわち100ポンドで示されているので、これをトンに換算して、棒グラフにまとめた。なお、短粒種の数量はあまりにも少ないので中粒種に加えた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます