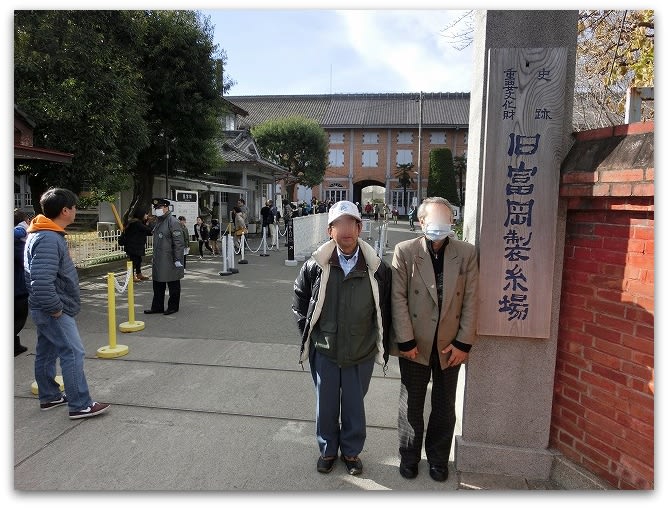

旧富岡製糸場 正面入口

宝川温泉からの帰路

このまま帰るのもまだ日が高かったので、立ち寄地として今年世界文化遺産となった“富岡製糸場”へ向かうことにしました。

水上IC周辺では、まだ雪がたくさん残っていたのですが関越に入るとすぐにあれほど辺り一面雪景色だったのがあとかたも無くなり遠く赤城山麓に雪が見えるだけでした。

途中赤城高原SAで、少し早めの昼食を摂りそのまま関越を南下 藤岡JCTにて、上信越自動車道に入り富岡インターで降ります。

富岡インターからは、5分あまりで現着です。

無料で停められる駐車場探しに少々難儀致しましたが歩いて10分ほどにあった場所に停める事ができました。

富岡製糸場周辺には、駐車場が少なくみな有料なため多少不便でも少し離れた場所にある駐車場を利用したほうが懸命です。

本日は、日曜なので混雑を予想していましたが、今は少し落ち着いて来た様で、以前のような入場待ちもありませんでした。

ここで、富岡製糸場についての沿革をご紹介しておきます。

富岡製糸場は1872年(明治5年)、明治政府が設置した日本初の本格的な器械製糸工場です。

当時、外国への最大の輸出品は絹の元になる「生糸」でしたが、輸出急増に伴って、質の悪い生糸が粗製濫造されることになり、日本の生糸の評判が下がっていきました。

そこで明治政府は、外国人技術者(当時横浜在住だったフランス人技術者ポール・ブリュナ)の指導により、西洋式の器械を導入した近代的な製糸場を作ることにしました。

製糸工場の模範となることで日本の製糸業の近代化を進めるのが狙いで、当時の日本は、生糸の輸出でヨーロッパの機械製品や軍事物資を購入しており、外貨を獲得するために質の良い生糸の大量生産は欠かせなかったのです。

また、群馬県の富岡市周辺に立地が選ばれた理由としては、富岡周辺が生糸の原料となるカイコの飼育が盛んだったことが大きく、その他の理由として

(1)工場建設に必要な広い土地が用意できる。

(2)製糸に必要な水が既存の用水を使って確保できる。

(3)燃料の石炭が近くの高崎・吉井で採とれる。

(4)外国人指導の工場建設に地元の人たちの同意が得えられた。

以上の理由により富岡の地が選ばれたそうです。

(以上は、“富岡製糸場のあらまし”より一部転載させて頂きました。)

富岡製糸場へ続くメインストリート 両脇には、土産物店や飲食店が建ち並んでいます。

モダンな看板建築

思っていたほど混雑もなくスムースに入場出来ました。入場料¥500

場内の見学は自由ですが、ツアーガイドの方が各要所を詳しく説明して頂けるので、出来れば利用したほうがいいと思います。

小集団毎でグループを作りツアーガイドのもと場内の各施設を解説していただけます。所要時間は40分程度でした。

富岡市のイメージキャラクター「お富ちゃん」が来ていました。

東繭倉庫(重文)エントランス アーチ中央には「明治五年」の扁額

同 北面 木で骨組みを造り柱の間にレンガを積む「木骨レンガ造り」と言う工法で建てられています。レンガは周辺地域の瓦職人が窯を築いて作ったそうです。

同 内部は、事務所や作業場 二階では 乾燥させた繭を貯蔵していたそうです。

乾燥場・蒸気窯所跡 残念ながら今年の2月の大雪で施設の一部が破壊されてしまったそうです。

繰糸場(重文) 繭から生糸を取る作業が行われていた場所です。

場内トラス構造の骨組み 当時の日本には、無かった建築技法だそうです。

開業当時は、フランス式の繰糸器が設置されていたそうです。現在は、昭和40年以降設置された繰糸器(国産)が、展示されており昭和62年まで稼働していたそうです。

自動繰糸機 動作解説 繭玉から糸を取り出す工程がオートメーション化されています。その仕組には、なかなか興味をそそられます。

(富岡ではありませんが、稼働している様子の動画がありました。)

高知県東部 見学観光スポット "藤村製糸㈱" 自動繰糸編

女工館(重文)日本人工女達に機械技術を教えるためフランス人女性教師の住居として建てられた場所

創業当時は、国家肝いりの官営工場だったので、ここで働いていた女工たちには、相当いい待遇だったようです。

しかし、その後民営化され次第にその労働環境は劣悪になっていったようです。

ブリュナ館(重文) 指導者だったフランス人ポール・ブリュナが家族とともに暮らしていた住居です。

高床式で地下室もあるそうです。

ガイドの説明によれば、彼は当時破格の金額で、雇われていたそうです。(なんでも当時の政府高官と同じ待遇だったとか)

官営での肝いりだった施設も多額の負債により明治26年 民営化(三井へ譲渡)されます。

その後 原富岡製糸所(明治35年)として独立。昭和13年には、富岡製糸場(片倉製糸紡績㈱)へ経営委任)へと、民間企業の手を経て、昭和62年の操業停止に至るまで日本の近代製糸業界を支えてきた場所でした。

現存する30棟ほどの建物のうち、6棟が明治初期のもので、それ以外は民営時代のものであり、操業停止後長く解体されずそのままの形で維持管理してきた企業(参考:片倉工業株式会社)の文化財保護意識は、特筆すべきものがあると言えます。

宝川温泉からの帰路

このまま帰るのもまだ日が高かったので、立ち寄地として今年世界文化遺産となった“富岡製糸場”へ向かうことにしました。

水上IC周辺では、まだ雪がたくさん残っていたのですが関越に入るとすぐにあれほど辺り一面雪景色だったのがあとかたも無くなり遠く赤城山麓に雪が見えるだけでした。

途中赤城高原SAで、少し早めの昼食を摂りそのまま関越を南下 藤岡JCTにて、上信越自動車道に入り富岡インターで降ります。

富岡インターからは、5分あまりで現着です。

無料で停められる駐車場探しに少々難儀致しましたが歩いて10分ほどにあった場所に停める事ができました。

富岡製糸場周辺には、駐車場が少なくみな有料なため多少不便でも少し離れた場所にある駐車場を利用したほうが懸命です。

本日は、日曜なので混雑を予想していましたが、今は少し落ち着いて来た様で、以前のような入場待ちもありませんでした。

ここで、富岡製糸場についての沿革をご紹介しておきます。

富岡製糸場は1872年(明治5年)、明治政府が設置した日本初の本格的な器械製糸工場です。

当時、外国への最大の輸出品は絹の元になる「生糸」でしたが、輸出急増に伴って、質の悪い生糸が粗製濫造されることになり、日本の生糸の評判が下がっていきました。

そこで明治政府は、外国人技術者(当時横浜在住だったフランス人技術者ポール・ブリュナ)の指導により、西洋式の器械を導入した近代的な製糸場を作ることにしました。

製糸工場の模範となることで日本の製糸業の近代化を進めるのが狙いで、当時の日本は、生糸の輸出でヨーロッパの機械製品や軍事物資を購入しており、外貨を獲得するために質の良い生糸の大量生産は欠かせなかったのです。

また、群馬県の富岡市周辺に立地が選ばれた理由としては、富岡周辺が生糸の原料となるカイコの飼育が盛んだったことが大きく、その他の理由として

(1)工場建設に必要な広い土地が用意できる。

(2)製糸に必要な水が既存の用水を使って確保できる。

(3)燃料の石炭が近くの高崎・吉井で採とれる。

(4)外国人指導の工場建設に地元の人たちの同意が得えられた。

以上の理由により富岡の地が選ばれたそうです。

(以上は、“富岡製糸場のあらまし”より一部転載させて頂きました。)

富岡製糸場へ続くメインストリート 両脇には、土産物店や飲食店が建ち並んでいます。

モダンな看板建築

思っていたほど混雑もなくスムースに入場出来ました。入場料¥500

場内の見学は自由ですが、ツアーガイドの方が各要所を詳しく説明して頂けるので、出来れば利用したほうがいいと思います。

小集団毎でグループを作りツアーガイドのもと場内の各施設を解説していただけます。所要時間は40分程度でした。

富岡市のイメージキャラクター「お富ちゃん」が来ていました。

東繭倉庫(重文)エントランス アーチ中央には「明治五年」の扁額

同 北面 木で骨組みを造り柱の間にレンガを積む「木骨レンガ造り」と言う工法で建てられています。レンガは周辺地域の瓦職人が窯を築いて作ったそうです。

同 内部は、事務所や作業場 二階では 乾燥させた繭を貯蔵していたそうです。

乾燥場・蒸気窯所跡 残念ながら今年の2月の大雪で施設の一部が破壊されてしまったそうです。

繰糸場(重文) 繭から生糸を取る作業が行われていた場所です。

場内トラス構造の骨組み 当時の日本には、無かった建築技法だそうです。

開業当時は、フランス式の繰糸器が設置されていたそうです。現在は、昭和40年以降設置された繰糸器(国産)が、展示されており昭和62年まで稼働していたそうです。

自動繰糸機 動作解説 繭玉から糸を取り出す工程がオートメーション化されています。その仕組には、なかなか興味をそそられます。

(富岡ではありませんが、稼働している様子の動画がありました。)

高知県東部 見学観光スポット "藤村製糸㈱" 自動繰糸編

女工館(重文)日本人工女達に機械技術を教えるためフランス人女性教師の住居として建てられた場所

創業当時は、国家肝いりの官営工場だったので、ここで働いていた女工たちには、相当いい待遇だったようです。

しかし、その後民営化され次第にその労働環境は劣悪になっていったようです。

ブリュナ館(重文) 指導者だったフランス人ポール・ブリュナが家族とともに暮らしていた住居です。

高床式で地下室もあるそうです。

ガイドの説明によれば、彼は当時破格の金額で、雇われていたそうです。(なんでも当時の政府高官と同じ待遇だったとか)

官営での肝いりだった施設も多額の負債により明治26年 民営化(三井へ譲渡)されます。

その後 原富岡製糸所(明治35年)として独立。昭和13年には、富岡製糸場(片倉製糸紡績㈱)へ経営委任)へと、民間企業の手を経て、昭和62年の操業停止に至るまで日本の近代製糸業界を支えてきた場所でした。

現存する30棟ほどの建物のうち、6棟が明治初期のもので、それ以外は民営時代のものであり、操業停止後長く解体されずそのままの形で維持管理してきた企業(参考:片倉工業株式会社)の文化財保護意識は、特筆すべきものがあると言えます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます