もうですね。。。

私自身も飽きてきましたがNS-10M 8号機買ってしまいました。

もうそろそろ家族から何か言われそうです。

こんな状態・・・もう止めにします!

今回はSerNo30万台のかなり後期モデル。

程度もまぁまぁです。

しかしこれ、2台共にYAMAHAの銘板が斜めに貼り付けられています。

しかも斜めに貼って有るスピーカーはこれで2組目の所有ですよ。

ネットでも斜めに貼られた個体を見た事も有りますし何なんでしょうね??

経年でずれたようには見えないし・・・

今回の個体は

・最終モデル

・ボディ 凹み スレ多数。

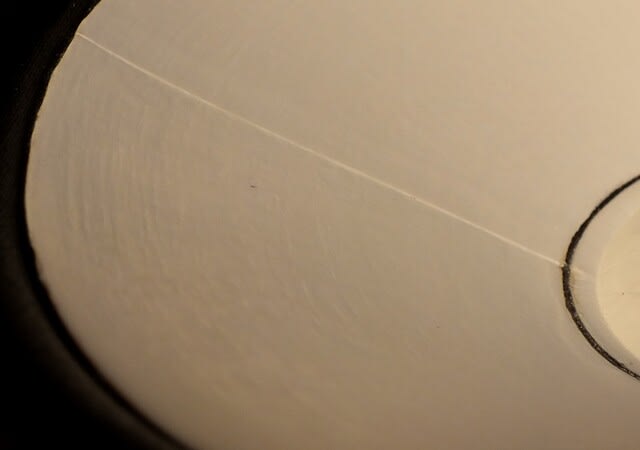

・ツイーター まぁまぁ綺麗

・ウーファー まぁまぁ綺麗。

ちょっと黄色いので漂白するか、オリジナルのままにするか・・・悩

エッジは固め

・音 さすがに後期モデル。結構普通。

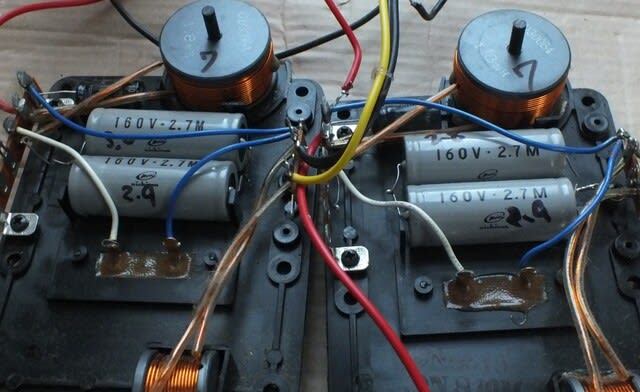

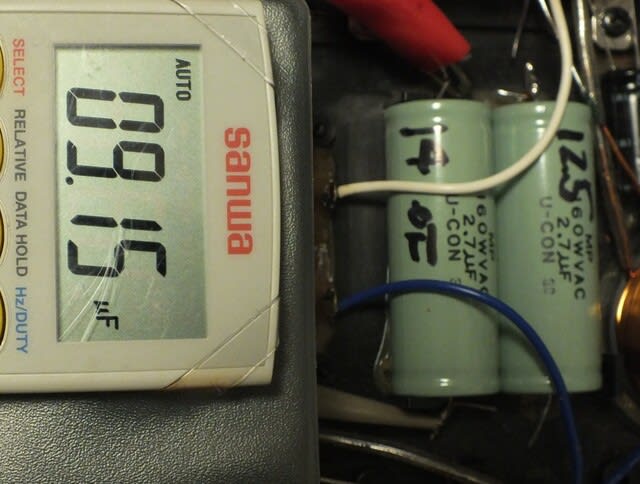

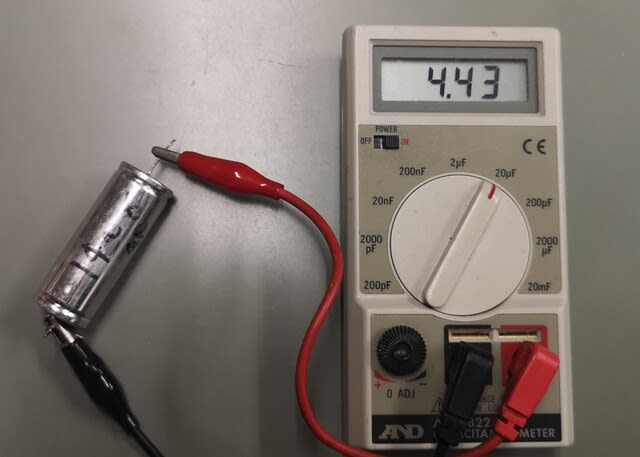

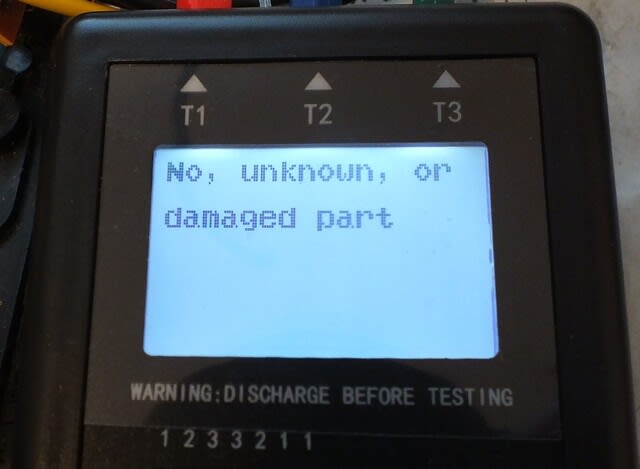

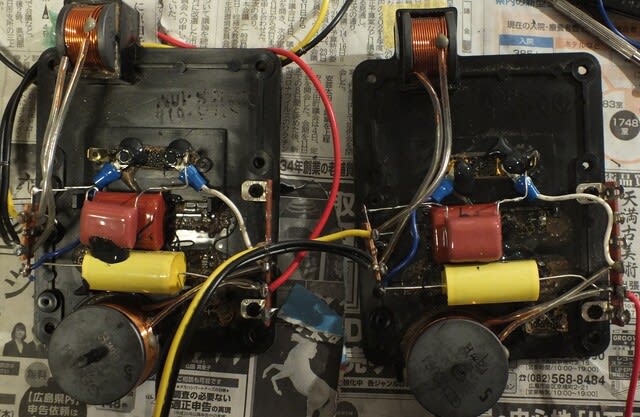

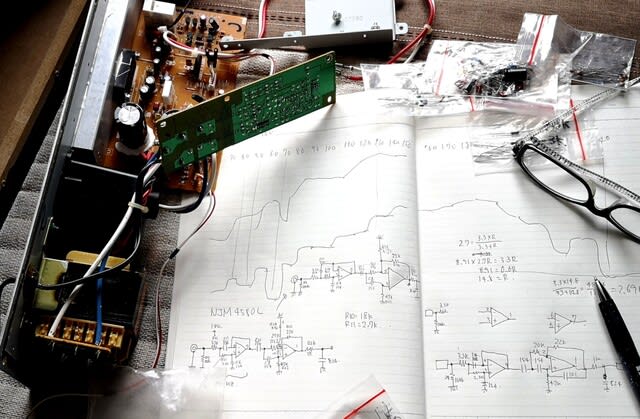

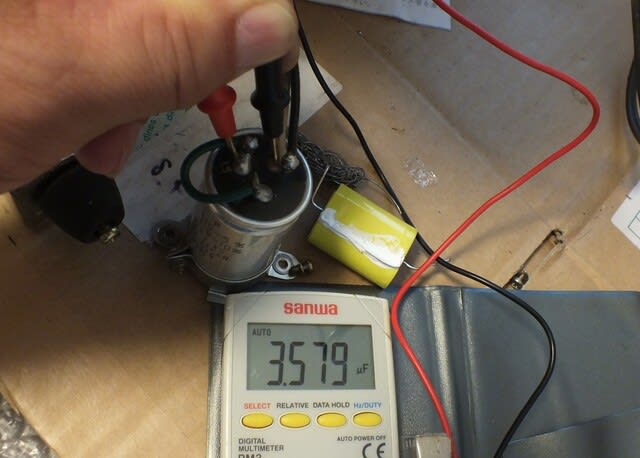

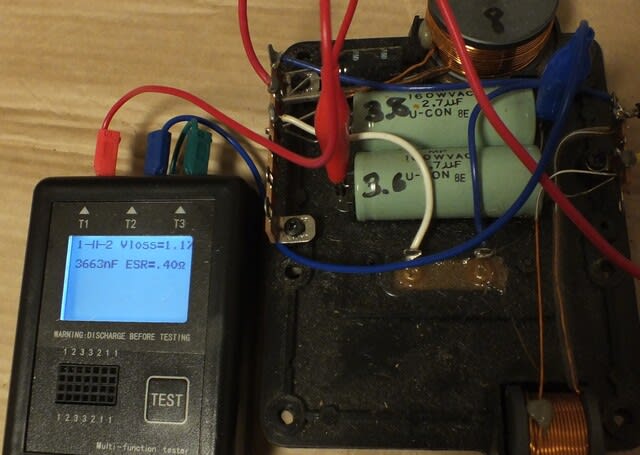

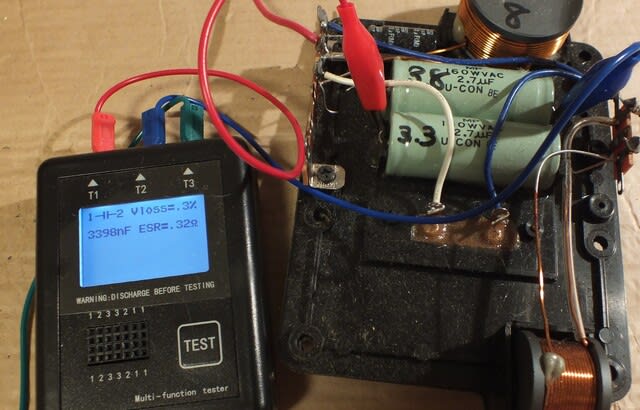

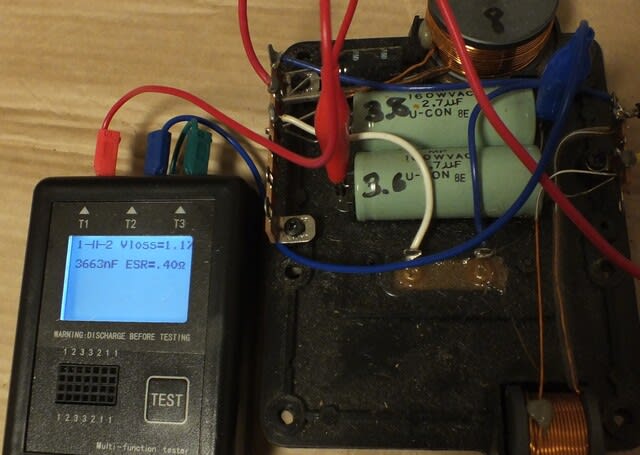

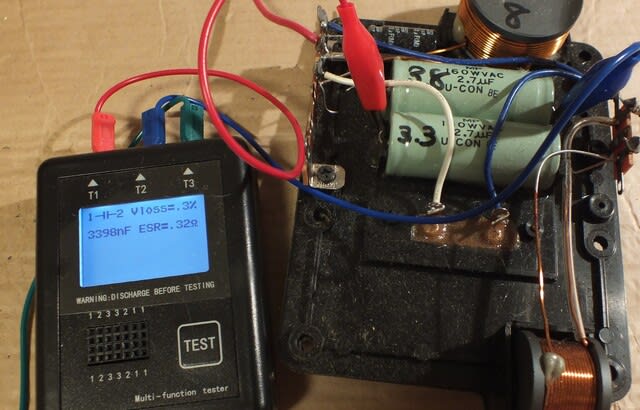

いつものようにバラして問題のツイーター用電解コンデンサー(正規2.7μF)を測定します。

1個目 3.8μF

2個目 3.6μF

3個目 3.8μF

4個目 3.3μF

後期モデルだけあって劣化度も低め。

ただし40%も容量が違うのでコンデンサーとしては全く駄目ですね。

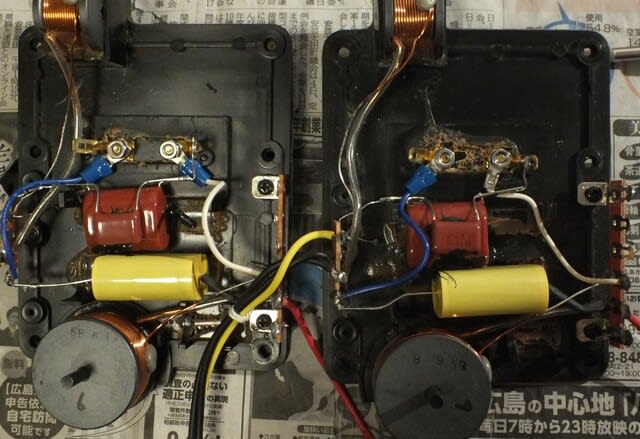

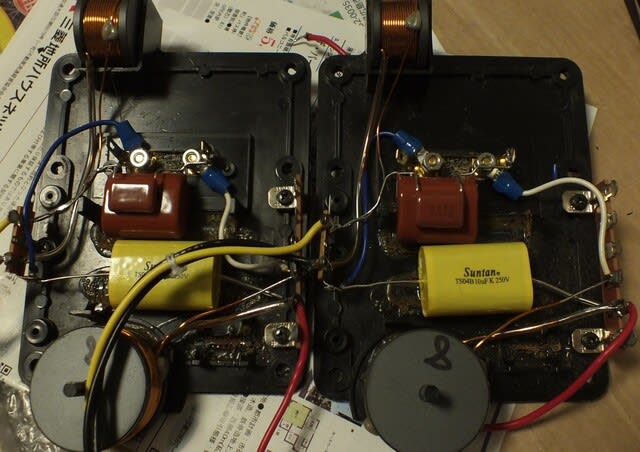

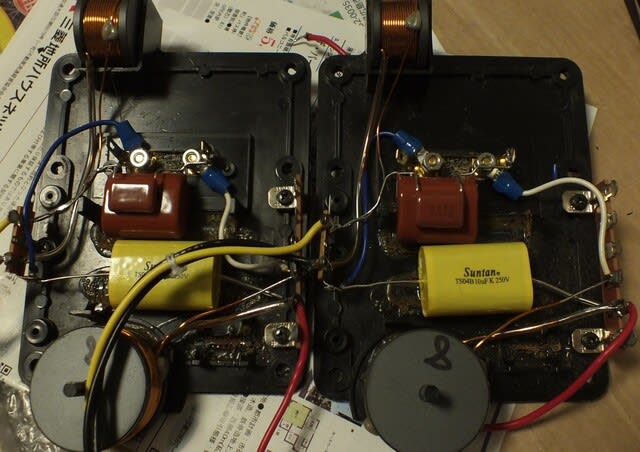

これもフィルムに交換です。

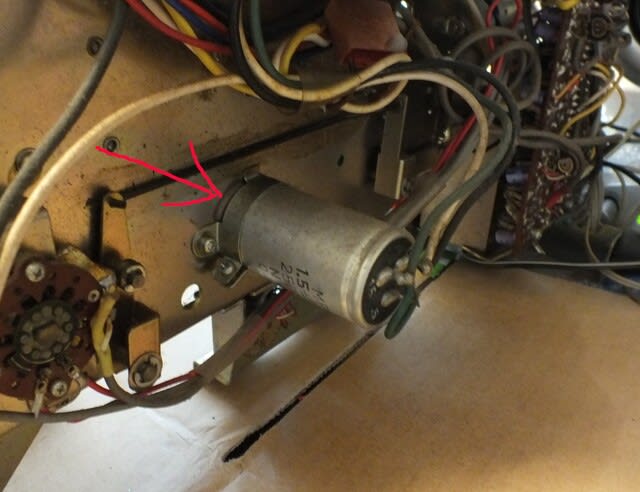

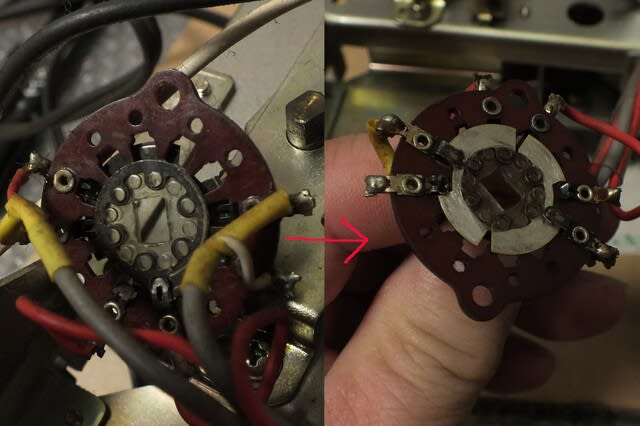

いつものように端子も新品に交換

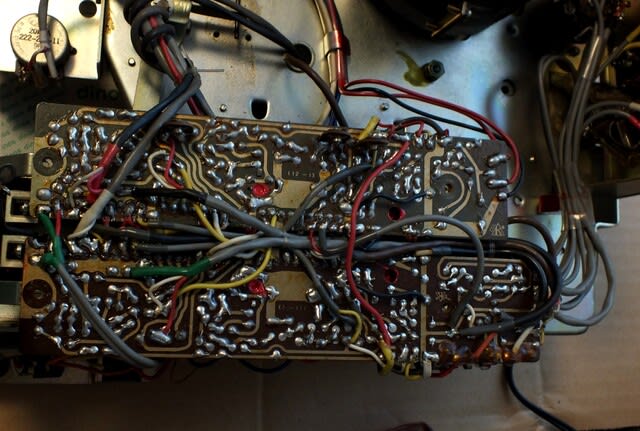

エンクロージャーは上下左右の4面をサンディングして塗装。

これもまた7号機同様、寒い時期に塗ったのが悪かったのか、塗装がうまくなじまず木目が埋まってしまいました。

塗装30点

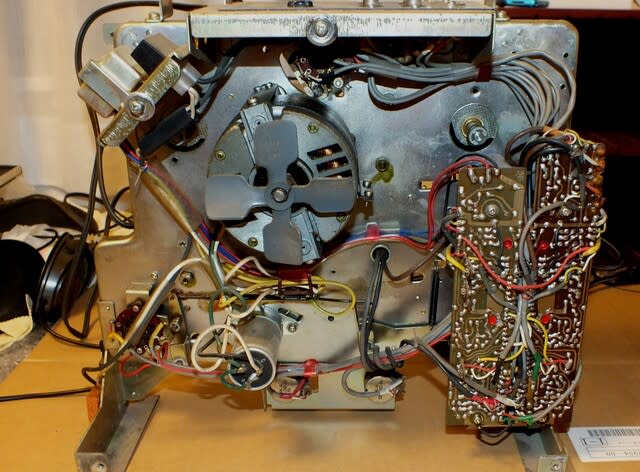

ツイーターは綺麗でしたが、分解のコツを覚えたのでバラして綺麗にしました。

ウーファーはこのままでも良いかと思いましたがやはり軽く漂白しました。

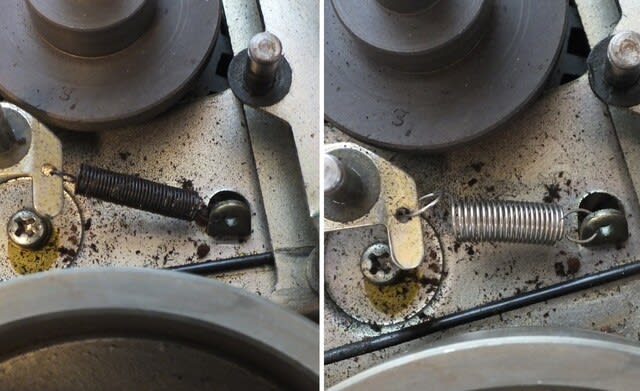

エッジはブレーキフルードで軟化

完成!!

上は1号機で、下が8号機です。

結構良くなりました。

音はいつものNS-10Mの音です。

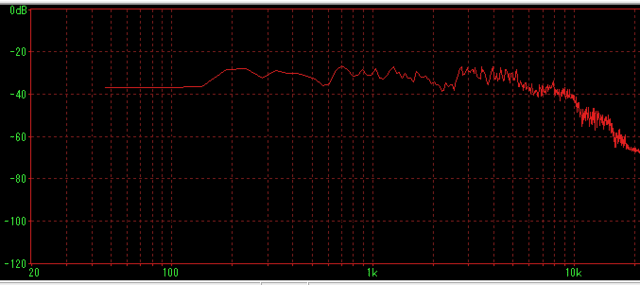

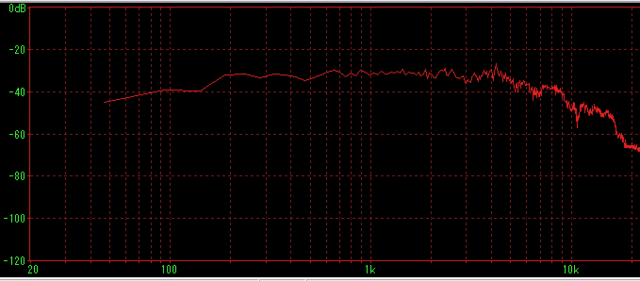

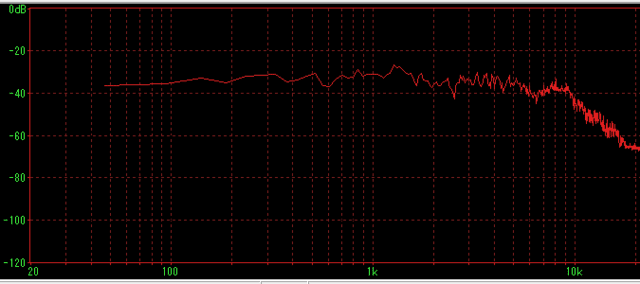

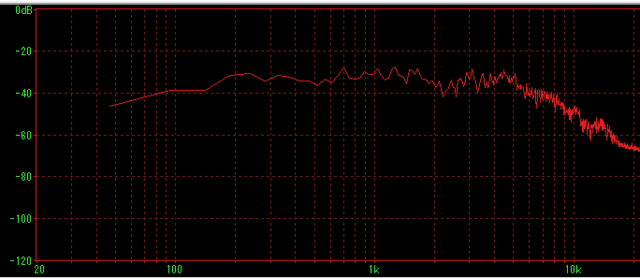

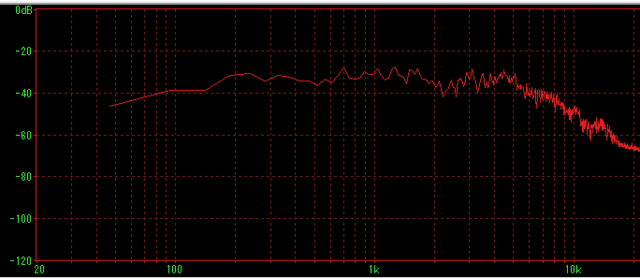

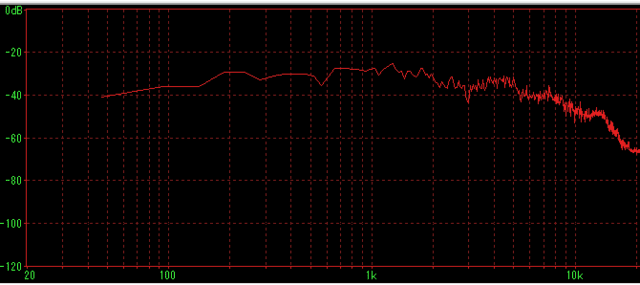

ビフォー

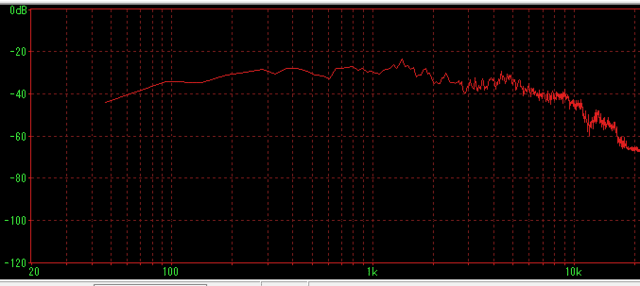

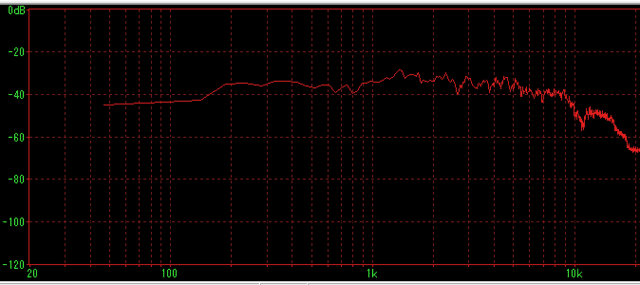

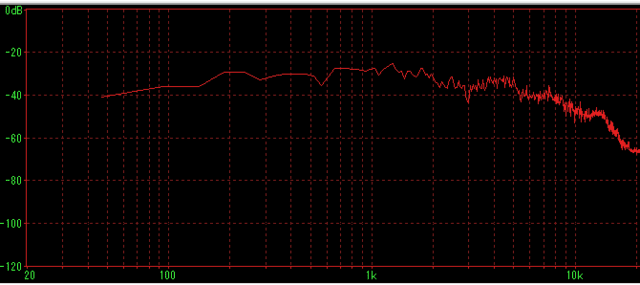

アフター

(毎回書きますが、周波数特性測定は無響音室では無いので200Hz以下は意味を持ちません。10KHz以上も・・)

NS-10Mに関するまとめを製作しました

↓(下をクリック!)

NS-10Mまとめ

私自身も飽きてきましたがNS-10M 8号機買ってしまいました。

もうそろそろ家族から何か言われそうです。

こんな状態・・・もう止めにします!

今回はSerNo30万台のかなり後期モデル。

程度もまぁまぁです。

しかしこれ、2台共にYAMAHAの銘板が斜めに貼り付けられています。

しかも斜めに貼って有るスピーカーはこれで2組目の所有ですよ。

ネットでも斜めに貼られた個体を見た事も有りますし何なんでしょうね??

経年でずれたようには見えないし・・・

今回の個体は

・最終モデル

・ボディ 凹み スレ多数。

・ツイーター まぁまぁ綺麗

・ウーファー まぁまぁ綺麗。

ちょっと黄色いので漂白するか、オリジナルのままにするか・・・悩

エッジは固め

・音 さすがに後期モデル。結構普通。

いつものようにバラして問題のツイーター用電解コンデンサー(正規2.7μF)を測定します。

1個目 3.8μF

2個目 3.6μF

3個目 3.8μF

4個目 3.3μF

後期モデルだけあって劣化度も低め。

ただし40%も容量が違うのでコンデンサーとしては全く駄目ですね。

これもフィルムに交換です。

いつものように端子も新品に交換

エンクロージャーは上下左右の4面をサンディングして塗装。

これもまた7号機同様、寒い時期に塗ったのが悪かったのか、塗装がうまくなじまず木目が埋まってしまいました。

塗装30点

ツイーターは綺麗でしたが、分解のコツを覚えたのでバラして綺麗にしました。

ウーファーはこのままでも良いかと思いましたがやはり軽く漂白しました。

エッジはブレーキフルードで軟化

完成!!

上は1号機で、下が8号機です。

結構良くなりました。

音はいつものNS-10Mの音です。

ビフォー

アフター

(毎回書きますが、周波数特性測定は無響音室では無いので200Hz以下は意味を持ちません。10KHz以上も・・)

NS-10Mに関するまとめを製作しました

↓(下をクリック!)

NS-10Mまとめ