2人目のノーベル賞受賞ということで歓喜に沸く韓国。

わたしがハン・ガンという作家を知ったのは、つい最近。

5月28日の朝日新聞で彼女のインタビュー記事を読んだことがきっかけです。

日々繰り返し伝えられるウクライナやガザの凄惨な状況にやりきれない思いを抱えていて、そんななか読んだのですが、引き込まれる内容でした。

同じ頃に読んだ奈倉有里さんのエッセイで彼女が語っていることも、突き詰めれば一緒ではないかと思ったりしました。

ひとは読むことによって想像し考える。

人間とは、生きるとは、なぜ戦うのか、なぜ殺すのか。

ハンさんは言います。

『思春期に読んだ本のなかに、自分と同じ悩みがすべてあった。

しかし答えはひとつもなかった。

答えは知らなくとも、問いがあれば書けるんだ、自分も書く資格がある気がして文章を書き始めた。

それは中3の時だった』

世界中で戦争や紛争が起きていて、毎日たくさんのひとの命が奪われているなか、文学や作家ができることはなにかと問われ、

『真っ暗な状況の中で希望を見いだすのは、ほとんど不可能と思えるほど創造力を必要とします。しかし人間は生きている限り、想像しないわけにはいきません。希望と文学は共有する点があります。文学ですることもまた、粘り強く想像することです』と答えています。

わたしがガザに関わることをされている方と話したり、映像をみたり、本を読んだりしていてよく感じるのは必ず「希望」という言葉がでてくるということ。

「希望はあります」「希望は捨てません」

昨日観たNHKスペシャルI「If I must die ガザ 絶望から生まれた詩」という番組でもそうでした。

ガザの詩人リフアト・アライールが遺した一篇の詩“If I must die”が世界中に拡散されているそうです。

番組では何度も何度もその詩の一部が繰り返し朗読されます。

『もし、私が死ななければならないなら

あなたは生き続けなければならない

私の物語を語り継ぐために』

『もし私が死ななければならないなら

それが希望をもたらすものでありますように

それが語り継がれる物語になりますように』

このふたつの部分です。

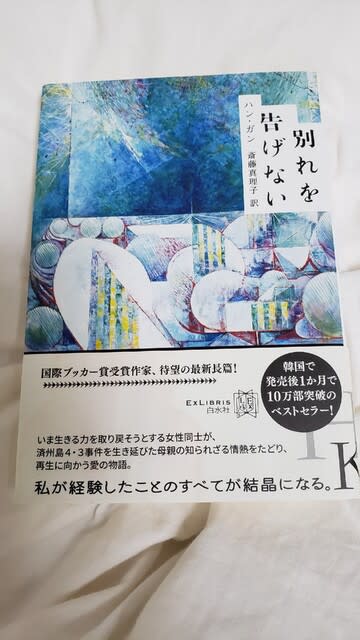

ハン・ガンさんのインタビューを読んで『別れを告げない』を手にとりました。

済州島4.3事件を描いた作品で、現代と過去を行き来しながら話が語られてゆきます。

ニュースで伝えられる例えば『4万人』が亡くなったという数字ではなく、亡くなったひとりひとりに物語があるのだということを想像し忘れないために文学があるのだと改めて思います。

本当に途方にくれます。

無力だなと思うし、平和な場所にいてどうにかできないのかと思う自分自身が感傷的になりすぎているのかと思うこともある。

でもそれで今の状況を無いことにはできないんです。

ほぼ日で「国境なき医師団」で看護師として活動されている白川優子さんというかたのインタビューを読んだのですが、紛争地に実際身を置いたひとが語る戦争は

『シリアの空爆で何人の方が亡くなりました」みたいなニュースは目にするし、聞くんです。だけど、私が見てるのは、そこに暮らす市民の、もう人間と思えない無残な姿なんですね。手も足も顔も、腸、内臓が見えてしまって、もう人間の原型を留めていないような。

乳飲み子が、血を流している。骨が見えている。砕けている。そういう人たちばかりなんですね。空爆とか銃で撃たれるって、そういうことなんですよ。ついこの間まで女子高生だったかもしれない人、一家の大黒柱で何人もの家族を養ってたような人が、そういうことになる。

それが戦争。それが私が見てきた戦争』

そして彼女はキッパリと云うんですよね。

『実際、どの紛争地でも、現地の人たちと話すと、どの地域でも、どの民族でも、どっちに属していようと、市民の人たちって、みんな戦争を望んでないんですよね。本当に家族を、隣人を愛して、平和を願って、っていう人たちなんですよ。

いわゆる政治的に対立しているとか見えるかもしれないけど、市民の人たちは、絶対、戦争なんか望んでいない。政治家というか、上に立つ人たちの権利とか欲とか、そういったものに巻き込まれているんですよね』

政治が絡んで難しい問題とそれで片付け思考停止したら、いつかわたしたちは殺されてしまう。見殺しにしてしまう。

戦争したいひとよりしたくないひとたちが世界中圧倒的に多いはず。

そのしたくないひとたちが本気で立ち上がり訴えれば、今の世界中の紛争を止められるんじゃないか。

本気で考えます。

でも考えるだけじゃダメで、行動しないと。

募金からまたひとつ、わたしにできることを探し、やります。

わたしがハン・ガンという作家を知ったのは、つい最近。

5月28日の朝日新聞で彼女のインタビュー記事を読んだことがきっかけです。

日々繰り返し伝えられるウクライナやガザの凄惨な状況にやりきれない思いを抱えていて、そんななか読んだのですが、引き込まれる内容でした。

同じ頃に読んだ奈倉有里さんのエッセイで彼女が語っていることも、突き詰めれば一緒ではないかと思ったりしました。

ひとは読むことによって想像し考える。

人間とは、生きるとは、なぜ戦うのか、なぜ殺すのか。

ハンさんは言います。

『思春期に読んだ本のなかに、自分と同じ悩みがすべてあった。

しかし答えはひとつもなかった。

答えは知らなくとも、問いがあれば書けるんだ、自分も書く資格がある気がして文章を書き始めた。

それは中3の時だった』

世界中で戦争や紛争が起きていて、毎日たくさんのひとの命が奪われているなか、文学や作家ができることはなにかと問われ、

『真っ暗な状況の中で希望を見いだすのは、ほとんど不可能と思えるほど創造力を必要とします。しかし人間は生きている限り、想像しないわけにはいきません。希望と文学は共有する点があります。文学ですることもまた、粘り強く想像することです』と答えています。

わたしがガザに関わることをされている方と話したり、映像をみたり、本を読んだりしていてよく感じるのは必ず「希望」という言葉がでてくるということ。

「希望はあります」「希望は捨てません」

昨日観たNHKスペシャルI「If I must die ガザ 絶望から生まれた詩」という番組でもそうでした。

ガザの詩人リフアト・アライールが遺した一篇の詩“If I must die”が世界中に拡散されているそうです。

番組では何度も何度もその詩の一部が繰り返し朗読されます。

『もし、私が死ななければならないなら

あなたは生き続けなければならない

私の物語を語り継ぐために』

『もし私が死ななければならないなら

それが希望をもたらすものでありますように

それが語り継がれる物語になりますように』

このふたつの部分です。

ハン・ガンさんのインタビューを読んで『別れを告げない』を手にとりました。

済州島4.3事件を描いた作品で、現代と過去を行き来しながら話が語られてゆきます。

ニュースで伝えられる例えば『4万人』が亡くなったという数字ではなく、亡くなったひとりひとりに物語があるのだということを想像し忘れないために文学があるのだと改めて思います。

本当に途方にくれます。

無力だなと思うし、平和な場所にいてどうにかできないのかと思う自分自身が感傷的になりすぎているのかと思うこともある。

でもそれで今の状況を無いことにはできないんです。

ほぼ日で「国境なき医師団」で看護師として活動されている白川優子さんというかたのインタビューを読んだのですが、紛争地に実際身を置いたひとが語る戦争は

『シリアの空爆で何人の方が亡くなりました」みたいなニュースは目にするし、聞くんです。だけど、私が見てるのは、そこに暮らす市民の、もう人間と思えない無残な姿なんですね。手も足も顔も、腸、内臓が見えてしまって、もう人間の原型を留めていないような。

乳飲み子が、血を流している。骨が見えている。砕けている。そういう人たちばかりなんですね。空爆とか銃で撃たれるって、そういうことなんですよ。ついこの間まで女子高生だったかもしれない人、一家の大黒柱で何人もの家族を養ってたような人が、そういうことになる。

それが戦争。それが私が見てきた戦争』

そして彼女はキッパリと云うんですよね。

『実際、どの紛争地でも、現地の人たちと話すと、どの地域でも、どの民族でも、どっちに属していようと、市民の人たちって、みんな戦争を望んでないんですよね。本当に家族を、隣人を愛して、平和を願って、っていう人たちなんですよ。

いわゆる政治的に対立しているとか見えるかもしれないけど、市民の人たちは、絶対、戦争なんか望んでいない。政治家というか、上に立つ人たちの権利とか欲とか、そういったものに巻き込まれているんですよね』

政治が絡んで難しい問題とそれで片付け思考停止したら、いつかわたしたちは殺されてしまう。見殺しにしてしまう。

戦争したいひとよりしたくないひとたちが世界中圧倒的に多いはず。

そのしたくないひとたちが本気で立ち上がり訴えれば、今の世界中の紛争を止められるんじゃないか。

本気で考えます。

でも考えるだけじゃダメで、行動しないと。

募金からまたひとつ、わたしにできることを探し、やります。