(1)藤原道長の家系

藤原摂関家の「藤原兼家」には、3人の息子と、2人の娘がいて、その末っ子が

道長であった。

(拡大)

(2)道長の子供達

967年、道長は、当時の左大臣「源雅信」の娘「倫子」と結婚する。

当時、まだ若く、身分が低かった道長との結婚を、源雅信は反対だった。

左大臣の娘といえば、天皇の女御にもなれる立場であったからだ。

道長と倫子は、4人の女子、2人の男子をもうける。

(拡大)

(3)道長の氏の長者への道

【氏の長者とは】

氏の長者とは、名門の家のトップで、官職、氏として所有する荘園、邸宅、

氏神(春日大社)、氏寺(興福寺)などを伝領、管理する権力を持つ。

【父の影響、スピード出世】

968年、道長が権中納言へスピード出世した。

これは、摂政である父「兼家」が息子達の身分を、露骨にひきあげたからで、

摂関家の子のスピード出世は、この頃から激化する。

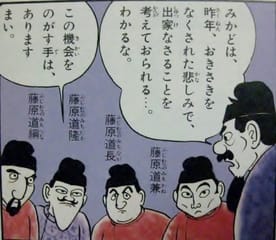

【長男道隆の時代】

990年、父「兼家」没。

長男「道隆みちたか」が摂政を継ぎ、道隆は娘「定子」を一条天皇の中宮とし、

息子「伊周これちか」を20歳の若さで権大納言として、

弟「道長」より出世させて、長男道隆の一族で朝廷を固めようとした。

【次男道兼の7日関白】

995年、疫病(はしか)が空前の勢いで蔓延する中、長男「道隆」が糖尿病で死亡。

道隆の息子「伊周」が摂政を継ぐ気でいたが、国母である「東三条院詮子」が、

一条天皇に直談判し、兄弟で順に摂関職を継ぐよう交渉した結果、

次男「道兼」が摂政となった。

しかし、その次男「道兼」は、関白就任時には、すでに疫病感染しており、

関白就任後7日目に死んでしまった為、「7日関白」と揶揄された。

【三男道長の時代到来】

道兼の次の関白を、「伊周」は一条天皇の妻の兄という立場から狙っていたが、

ここでも、一条天皇の母、道長の姉である「詮子」の発言力で、

道長が次の関白の座を射止めた。

兄2人が病死したことで、三男だった道長に、摂関の地位が回ってきた。

(3)道長の栄華

(3)道長の栄華

【道長、内覧に就任】

995年、道長に『内覧』の宣旨がくだされた。

地位は摂関と同格であるが、政治的立場として、外戚になるまでは

内覧の方が都合がよかったものと考えられる。

【ラッキーな長徳の変】

その後、ライバルだった甥の「伊周」と「隆家」は女性関係で、

花山天皇に矢を射ったとして失脚し[長徳の変]、

道長の邪魔をする物は朝廷内に存在しない、唯一無二の権力者となる。

(4)長女彰子と一条天皇

999年、道長の長女「彰子」が一条天皇に入内することとなった。

一条天皇には、すでに兄「道隆」の娘「定子」を中宮として第一皇子もいたが、

道長は、「彰子」も中宮とし、一人の天皇に二人の中宮という異例の事態を作りだした。

その頃、定子は父を亡くし、兄は失脚し、後ろ盾がおらず弱い立場であった。

その定子を支えたのが、『枕草紙』で有名な清少納言であった。

だが、翌1000年、定子は僅か25歳で息をひきとり、彰子が実質的な中宮であった。

1005年、中宮「彰子」に紫式部が付き、『源氏物語』を著す。

また『紫式部日記』には、「清少納言こそ、したり顔にいみじう侍りける人」と

書かれてある。光源氏のモデルは、道長であるという噂もある。

その後彰子は、二人の男子、敦成親王(後一条天皇)と敦良親王(後朱雀天皇)

を産んだ。道長は、孫皇子が生まれた時は狂喜乱舞であったという。

次期天皇の外戚として確固たる地位を固めていった。

彰子は、亡くなった定子の子「敦康親王」を我が子同然に育て、

立太子は我が子より先に第一皇子である敦康親王であることを願ったが、

父道長は、それを許さなかった。

(5)次女妍子と三条天皇

道長は、長女彰子のおかげで地位はあったが、これまで結びつきの薄かった、

当時の東宮(皇太子)「居貞親王=のちの三条天皇」との縁戚を持つため、

次女:妍子を嫁がせている。

三条天皇は、道長の姉「超子」の子であるので、甥である。

妍子は、道長の3人姉妹の中でも特に美人で、派手好きな女性だったと言われる。

だが、三条天皇にはすでに中宮と4人の息子もおり、

妍子も中宮とする1帝2后とたが、妍子が娘「禎子内親王」しか生まなかったので、

この縁戚は成功したといえない。

(この禎子内親王が、のちの院制を築く後三条天皇への続く)

1011年、一条天皇没、三条天皇即位。道長は内覧の立場を継続。

内覧であった道長は、天皇親政を希望する三条天皇と、深刻な対立が生じていった。

だが、宮廷内外のほとんどの者は、天皇よりも道長に従い、三条天皇は分が悪く、

しかも眼病を患ったことを理由に、幾度も道長に退位を迫られている。

追い打ちをかけるように、2度の内裏の火災が起こる。

1016年、三条天皇は苦渋の中で、譲位する。

道長は、ただちに孫で9歳の「後一条天皇」を即位させている。

(6)道長、摂政へ

1016年、道長は、三条天皇に強引に譲位させ、彰子の子で

まだ9歳の敦成親王を、「後一条天皇」として即位させ、ついに摂政になる。

だが翌年には摂政の地位を息子の「頼道」に譲り、自身は太政大臣として、

後一条天皇の弟の「敦良親王=のちの後朱雀天皇」を皇太子とした。

この年、道長が義父より譲り受けた屋敷、「土御門殿」が京都市内の大火により

焼失しているが、2年後には、以前にも勝る豪邸を築いている。

それには、頂点を極めた摂関家に取り入っておこうとする、国司や受領、

官僚達が、我先にと、国政や納税を怠ってでも、道長へ貢物や労力を贈った。

道長への貢物を積んだ牛車や人の列が、通りを埋め尽くしたとも言われている。

(7)三女、威子

(7)三女、威子

道長は、太政大臣も2カ月で辞め、前太政大臣という自由な身分で、

1018年、長女彰子の子で、孫である「後一条天皇」に、三女威子を入内させた。

孫と娘の結婚である。

(拡大)

(8)この世をば 我がよと

1018年の威子入内の宴席で、道長は

「この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の 欠けたることもなしと思へば」と詠んだ。

意味:この世は 自分(道長)のためにあるようなものだ

満月のように 何も足りないものはない。

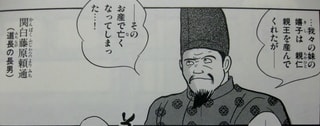

道長に唯一反抗できる立場にあった、小野宮実資は返歌を断り、その場にいた

皆で道長の歌を何度も複唱したが、実資はあまりの傲慢さに呆れかえっていた。

小野宮実資の『小右記』には、「一家に三后を立つ、未曽有なり」と記されている。

(10)道長の晩年

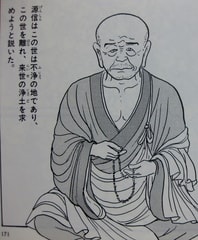

しかし、晩年の道長は、病に冒され、道長は末法思想と相まって、

阿弥陀信仰(浄土信仰)への傾向していく。

【金銅藤原道長経筒】

1007年に道長が奈良県吉野の金峯神社詣の際に、地中に埋めた、

厚手で大ぶりな円筒形経筒である。

経塚とは、この世に弥勒仏が出現するとされる遠い未来まで、

経典を保存するために経箱や経筒を埋めたもの。

【道長の出家】

1019年、道長は東大寺で出家し、阿弥陀堂(無量寿院、のちに法成寺と呼ぶ)を建立。

ここでも、国司や官僚達が、道長の為に力を惜しまずに働いた。

1022年、法成寺完成。後一条天皇、三后、東宮揃っての豪勢な会であった。

【道長没】

1027年、阿弥陀堂の中に屏風を張り巡らせ、その中に横たわり、

9体の仏の手から伸びた蓮の糸を握り、仏に見守られながら浄土に旅立つ形を

とった最期であった。62歳没。

(11)日記

①

御堂関白記-------998~1021年、道長の日記

②小右記(しょうゆうき)

978年~1032年の道長の時世を、冷静な目で書き残していたのは、

「藤原(小野宮)実資(さねすけ)」である。

実資は、藤原実頼という藤原北家直系として、傍系である師輔系の

道長の権力に屈することなく、筋を通した生き方をした人であった。

③権記(ごんき)-------藤原行成が972~1027年の日記

④西宮記(さいきゅうき)-------源高明

⑤北山抄(ほくざんしょう)-----藤原公任